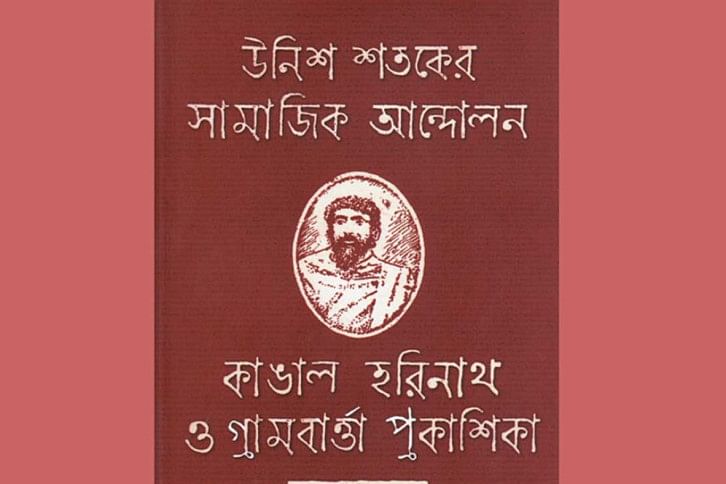

গুরু কাঙাল হরিনাথ

‘আমি লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাফা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থ সংগ্রাহক’। শুরুর দিকে এমনই ছিল বাংলার গ্রামীণ সাংবাদিকতা। আমরা যেভাবে সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত, তেমনটা ছিল না ঊনিশ শতকে। সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে এভাবে যিনি সাধারণ মানুষের কথা কাগজে ছাপার অক্ষরে ফুটে তুলেছিলেন তিনি গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃৎ কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। নিজেকে তিনি ‘কাঙাল’ নামেই পরিচিত করতেন আধ্যাত্মিক বাউল সাধনায়।

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার কুষ্টিয়া জেলার গড়াই তীরবর্তী কুমারখালী গ্রামের কুণ্ডুপাড়ায় ১২৪০ বঙ্গাব্দ ও ২২ জুলাই ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক টানাপোড়নে বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারেননি তিনি। কিন্তু তরুণ বয়স থেকেই মানবতার সেবায় অসহায় মানুষের পক্ষে কাজ শুরু করেন। সেসময় ব্রিটিশ শাসকদের নির্যাতনের শিকার গ্রাম-বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের কথা লিখতে থাকেন ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায়। অবহেলিত সমাজের বৈষম্য ও জমিদারদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে তিনি প্রথম ১৮৬৩ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর প্রাচীন জনপদের নিভৃতগ্রাম থেকে সংবাদপত্র ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’ প্রকাশ করেন। প্রথমে মাসিক পরে পত্রিকাটি পাক্ষিক ও তার কিছু পরে সাপ্তাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এক পয়সা মূল্যের এই পত্রিকাটিতে কাঙাল হরিনাথ অবিরাম নীলকর ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের জমিদারের নানা অনাচার-অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে থাকেন। পত্রিকাটি প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি ১৮৭৩ সালে কুষ্টিয়ার এম.এন প্রেস নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। একদিকে অর্থের অভাব অন্যদিকে সরকারের কঠোর মুদ্রণনীতি ও নানা বিরোধিতায় মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক হিসেবে কয়েক পর্যায়ে প্রায় ২২ বছর প্রকাশের পর ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’ বন্ধ হয়ে যায়। সেই উনিশ শতকে গ্রাম বাংলার নির্যাতিত গণমানুষের পক্ষে ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’ –এর কারণেই সাংবাদিকতার জগতে কালজয়ী কাঙাল হরিনাথ। ১৮৯৬ সালের ১৬ এপ্রিল পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন তিনি।

কাঙাল হরিনাথের আবির্ভাব হয়েছিলো সাপ্তাহিক ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’ নামে সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে; বাংলা ১২৭০ সালের পহেলা বৈশাখ। পত্রিকাটি অনুপ্রাণিত করেছে বিপ্লবীদের। আবার আঘাত করা হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের মূলে। সেই সময়ের কুষ্টিয়া থেকেই বিপ্লবী বাঘা যতীনের উত্থান, জমিদার দর্পণ -এর নাট্যকার মীর মোশাররফ হোসেনের ক্রমশ বিপ্লবী লেখক হয়ে উঠা এবং লালনের বিপ্লবী ন্যাংটা বাহিনীর ইংরেজ লাঠিয়ালদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস। হরিনাথের সাহস আর সংগ্রামে কেঁপে উঠেছিলো শাসকগোষ্ঠী, যাকে হত্যা করার জন্য ইংরেজদের ঘুম হারাম হয়ে যায়, তার লেখনীই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

অত্যাচার-জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি হরিনাথ সেসময় ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’কে ঘিরে লেখক গোষ্ঠী তৈরি করেন। ফলে এ পত্রিকার মাধ্যমে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন, দীনেন্দ্র কুমার রায়, মীর মশাররফ হোসেন, শিবচন্দ্র বিদ্যানর্ব প্রমুখ সাহিত্যিক সৃষ্টি করে গেছেন হরিনাথ। হরিনাথের স্নেহধন্য প্রখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন রচিত বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী সার্থক উপন্যাস ‘বিষাদ সিন্ধু’ হরিনাথের এম.এন প্রেস থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয়। লালন সাঁইজীর ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ –সহ মোট ২১টি গান সর্বপ্রথম মুখের শব্দ থেকে কাগজে ছাপার অক্ষরে ঠাঁই পায় কাঙালের এম.এন প্রেসের মুদ্রণে।

বাউল সঙ্গীতকে সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মানসে উনবিংশ শতকে যে কয়েকজন সাহিত্য সাধক সাহিত্যে নিয়োজিত হয়েছিলেন, কাঙাল হরিনাথ তাদের মধ্যে অন্যতম। যে যুগে হরিনাথ সাহিত্য সাধনা করেন সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার ভাষা ও কল্পনার যুক্তভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক কালজয়ী অধ্যায়। ১২৮৭ সালে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও রায় জলধর সেন প্রত্যক্ষ আগ্রহ আর সহযোগিতায় ‘ফিকির চাঁদ ফকিরের দল’ গঠনের মাধ্যমে বাউল গান রচনা, প্রসার-প্রচারের যাত্রা শুরু করেন। বাউল গানের দল গঠনের অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন লালন সাঁইজীর কাছে। কাঙাল হরিনাথ ছিলেন লালন সাঁইজীর ভাবশিষ্য।

‘কাঙাল’ ও ‘ফিকির চাঁদ ফকির’ নাম ভনিতায় রচনা করেছিলেন অসংখ্য বাউল গানসহ অন্য ভাবধারার সঙ্গীত।

ঘুমন্ত নিরক্ষর হৃদয়কে আঘাত হানতে রচিত সংগীতে তিনি ব্যবহার করলেন সহজ ভাব রূপকের দ্যোতনা। কাঙাল রচিত প্রথম গান হিসেবে পরিচিত গানটিতেই নশ্বর প্রাকৃতিক মোহের ঊর্ধ্বে উঠার আহ্বান-

‘ভামন দিবানিশি অবিনাশী/সত্য পথের সেই ভাবনা,

যে পথে চোর ডাকাতে কোনমতে/ছোঁবে নারে সোনাদানা’।

ধর্মান্ধতার মধ্যেই যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প লুকিয়ে সে কথা কাঙাল ভাব-সঙ্গীতের মাধ্যমে বোঝাবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। একই সঙ্গে সমাজকে মানবকল্যাণমুখী করে তোলার আহ্বানও করে গেছেন তাঁর রচনায়-

‘পাথর আর সীসে লোহা, দেখে যাহা/তাকেই লোকে কঠিন বলে,

এ সকল নয়রে কঠিন, গ’লে একদিন/সুকৌশলে উত্তাপ দিলে;

ওরে কঠিন হৃদয় সেই তো রে হয়/পরের দুঃখে যে না গলে’।

ফিকির চাঁদের বাউল দলের বিপুল জনপ্রিয়তায় মুগ্ধ-অভিভূত হয়ে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মন্তব্য করেছিলেন, ‘এমন যে হইবে তাহা ভাবি নাই। এমন করিয়া যে দেশের জনসাধারণের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত

করা যায় তাহা আমি জানিতাম না।’

পরহিতব্রত সমাজ সংস্কারক হরিনাথকে অনেক বেশি মাত্রায় মানবিকতার দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলো। সেই মানবিকতার জায়গা থেকেই তিনি হিন্দু-ব্রাহ্মের বিবাদ মীমাংসায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলন-প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছেন। মূলোৎপাটন করতে চেয়েছেন ধর্মীয় বর্ণবাদের। এই মানবিক মূল্যবোধের চর্চার কারণেই তিনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ পর্যায়ের পূর্ব বাংলার সমসময়ের হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদের নিন্দা করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষ স্বাভাবিকভাবেই তাকে বিচলিত করেছিলো। তিনি লিখেছিলেন-

‘জাতির নামে ধুয়া তুলে/(দিচ্ছ) খড়ো ঘরে আগুন জ্বেলে

এ জাত যে জাত মারবার কল/নদীর জল করছি পান

একই জমির খাচ্ছি ধান/একই ভাষায় গাইছি গান

ভাইয়ের বুকে ছুরি মারে/(তারা) শয়তানের দল’।

কাঙাল রচিত সঙ্গীতের সঠিক সংখ্যা সম্ভবত এখনও নিরূপিত হয়নি। কেননা ‘কাঙাল ফিকির চাঁদের বাউলসঙ্গীত’ গ্রন্থের নিবেদন অংশে রায় জলধর উল্লেখ করেছেন, ‘কাঙালের অসংখ্য গীতের মধ্যে অল্প কয়েকটিই এই গ্রন্থে দিতে পারিলাম; যদি কখনো সময় হয়, আর আমি যদি ততদিন বাঁচিয়া থাকি তবে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের চেষ্টা করিব।’

আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক অতিক্রমের পর সমগ্র উপমহাদেশসহ পৃথিবীব্যাপী এক নিদারুণ সাম্প্রদায়িক বিষবাস্পের মুখোমুখি। ধর্মীয় উগ্রবাদের উত্থান বারবার আমরা প্রত্যক্ষ করছি তাতে করে উদ্বেগের কারণ ক্রমবর্ধমান। প্রতিবাদ ও মুক্তচিন্তার অনুশীলনের উপর যে ধরনের নগ্ন আক্রমণ বিনিয়ন্ত্রণের কারণে শাখা বিস্তার করছে, তার পরিণতিতে ক্রমশই এক অভূতপূর্ব অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে। এসময় আমাদের প্রয়োজন নতুন এক হরিনাথ মজুমদারের, কাঙাল হরিনাথের। যিনি অন্ধকারে প্রজ্বলন করবেন আলোর মশাল, কলমে ছড়াবেন সত্যের দূতি।

Comments