নোনাজলে ভেসে যাচ্ছে সাতক্ষীরার মুন্ডা শিশুদের ভবিষ্যৎ

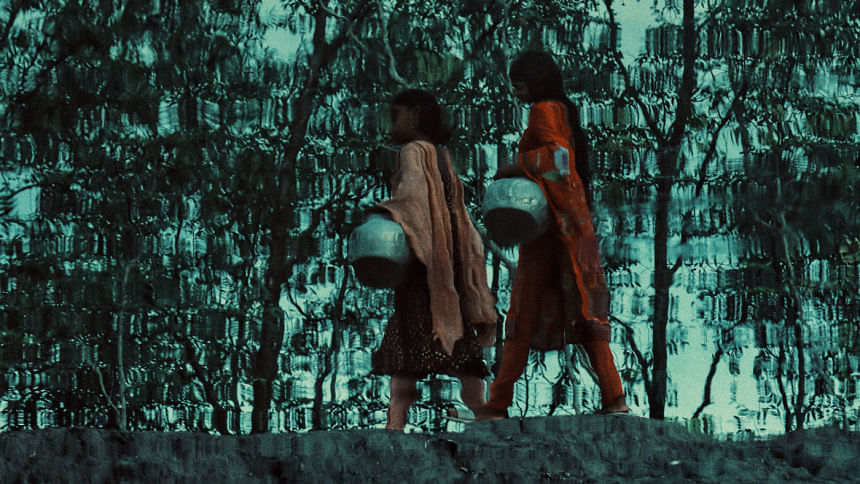

ভোরেরও যেন ঘুম ভেঙেছে মাত্রই। কিন্তু তারও আগে উঠে পড়েছে অতসী মুন্ডা। সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্ডাপাড়ায় তার বাড়ি। প্রতিদিন তার একই কাজ। খাওয়া ও রান্নার পানি সংগ্রহ করতে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে ভেটখালি বাজার বা সুন্দরবন গ্রামের দিকে যেতে হয়। অতসীর মতো মুন্ডা শিশুদের জীবন কাটে পানির খোঁজে। পানি জোগাতে গিয়েই পড়াশোনার স্বপ্ন আড়ালে পড়ে যায়।

'সকালে ঘুম থেকে উঠি, বাড়ির বাসি কাজ সেরে জল আনতে যাই। খাবার জল যখন থাকে না, তখন কয়েক কিলো দূরে সুন্দরবন গ্রামের দিকে যাই। জল আনতে সবমিলে ২ ঘণ্টার মতো লাগে। খরায় ভিড় বেশি, আরও সময় লাগে,' বলছিল ১৫ বছর বয়সী অতসী।

অতসীর বাবা অসুস্থ, মা দিনমজুর। তাই ছোটবেলা থেকেই ঘরের সব দায়িত্ব তার কাঁধে। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল খুব কষ্টে। এখন তা প্রায় অসম্ভব। অতসীর এ গল্প পানির সংকটে থাকা প্রায় প্রতিটি মুন্ডা পরিবারের।

আতসী বলে, 'আগে যখন স্কুলে যেতাম, সকালে দুই ঘণ্টার মতো হেঁটে জল এনে আবার প্রায় ঘণ্টাখানেক হেঁটে স্কুলে যেতাম, রান্নার জল আনতাম ৩-৪ বার করে।

মুন্ডাদের জীবন ও পানির সংকট

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল সাতক্ষীরার একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী মুন্ডা। সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ২২টি গ্রামে প্রায় ৪৫০ মুন্ডা পরিবারের বসবাস। সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থা (সামস) জানায়, গহীন সুন্দরবন কেটে বসতি গড়তে ব্রিটিশরা প্রায় আড়াইশ বছর আগে তাদের নিয়ে এসেছিল ভারতের ঝাড়খণ্ড থেকে। কতজনকে নিয়ে এসেছিল শ্যামনগরে, তার সঠিক সংখ্যা জানা নেই তাদের। একসময় নিজের জমি ছিল মুন্ডাদের। জীবন ছিল কিছুটা স্বাবলম্বী। এখন তাদের ৯৫ শতাংশ ভূমিহীন, স্বল্পশিক্ষিত। দিনমজুরি করেই চলে জীবন।

প্রতিটি মুন্ডা পরিবারে নারী-পুরুষ বাইরে কাজ করেন। শিশু ও কিশোররা ঘর সামলায়, পানি আনতে যায়। খরা মৌসুমে তাদের পরিশ্রম হয় দ্বিগুণ। পানি টেনে আনতে পারলেও প্রায় প্রতিটি পরিবারের পানি কেনার একটা আলাদা খরচ ধরে রাখতে হয় খরার সময়। ২০ লিটার এক ড্রামের দাম পড়ে ২৫ থেকে ৩০ টাকা। দিনে গড়ে এক ড্রাম পানি কিনলেও মাসিক খরচ হয় প্রায় ৯০০ টাকা—যা অনেক পরিবারের পক্ষে যোগার করা কষ্টের।

কথা হচ্ছিলো সজনী মুন্ডা ও তার মায়ের সঙ্গে। সজনীরা চার বোন, দুই ভাই—এক ভাই প্রতিবন্ধী। বাড়িতে সবসময় অন্তত পাঁচজন মানুষ থাকে। পানি কিনে খাওয়ায় তাদের রয়েছে বাড়তি খরচের চাপ।

'গেরস্ত বাড়িতে যত জল লাগে, এত তো টেনে আনা যায় না। জলের টান যখন বেশি, তখন কিনে খাই। মাসে হাজারখানেকের মতো জলের টাকাই লাগে।'

সজনীর কথা ধরে তার মা বলেন, 'যে সময় কাজের বড় অভাব হয়, তখন মাসে ৫-৭ হাজার টাকা রোজগার হয়। এতগুলো মানুষের মুখে খাবার যোগান দিতি হয়। মেয়েটার পড়াশোনার পেছনে কিছু খরচ করব, সেই সামর্থ্যও থাকে না। শুধু জলের পেছনেই অনেকটুকু চলে যায়।'

সাতক্ষীরা অঞ্চলে অগ্রহায়ণ থেকে আষাঢ়ের আগ পর্যন্ত পানি সংকট চলে। আশপাশের পুকুরগুলো শুকিয়ে লবণাক্ত হয়ে যায়। মেয়ে শিশুদের তখন বাধ্য হয় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় পানি সংগ্রহ করতে।

পানির সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মেয়েরা। অতসী, সজনীসহ আরও অনেকে জানায়, তারা স্কুলে যাওয়ার বদলে অনেক সময়ই পানি আনতে যায়। ফলে স্কুলে নিয়মিত যেতে পারে না, অনেকেই ঝড়ে পড়ছে।

শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ায় বৈষম্য ও দারিদ্র্য প্রবল হচ্ছে। এই সংকট শুধু মৌসুমি নয়, সারা বছরের। জলবায়ু পরিবর্তন, লবণাক্ততা ও পরিকল্পনার অভাবে মুন্ডাদের ভবিষ্যৎ যেন ঝুঁকিতে।

পানির সংকটের শিকড়

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ ও লবণাক্ত পানির সংকট নতুন নয়। ১৯৮০-এর দশকে অপরিকল্পিত চিংড়িঘের থেকে সংকটের শুরু। ঘের থেকে মুন্ডারা আর্থিকভাবে খুব একটা লাভবান না হলেও ঘেরের লবণাক্ত পানি ফাটল ধরা মাটির ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে বসতবাড়ি, পুকুর ও খালে। এতে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় মিঠা পানির উৎস।

সেই ক্ষতির চূড়ান্ত রূপ শুরু হয় ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে। ২০০৭ সালের সিডর, ২০০৯ সালের আইলা এবং পরবর্তীতে আম্ফান, বুলবুলের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাঁধ ভেঙে পানির তীব্র লবণাক্ততা ছড়িয়ে দেয় গ্রামে গ্রামে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ২০২১ সালের জরিপ অনুযায়ী, ৭৩ শতাংশ মানুষ অনিরাপদ লবণাক্ত পানি পান করছে। শতকরা ৫২ শতাংশ পুকুর ও ৭৭ শতাংশ নলকূপের পানি পানের উপযোগী নয়। ফলে, পানি সংগ্রহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় হচ্ছে, সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।

গ্রাম পুলিশ গোপাল মুন্ডা তাদের খেত-বাড়ি দেখিয়ে বলেন, 'ঘূর্ণিঝড়ের পর দীর্ঘদিন লবণাক্ত পানি জমে ছিল। পানি নামতে সময় লাগায় সমস্যা ছড়িয়ে পড়েছে। এখন পানি সংকট খুবই তীব্র।'

কালিনচীরের এক মুন্ডা কৃষকের অভিযোগ, 'আমাদের জমি আমরা চাষ করতে পারি না। বাইরের লোক এসে ঘের তৈরি করে, আমরা বাধা দিতে পারি না। ঘের হয়, আমাদের পানির কষ্ট হয়, কেউ শোনে না।'

জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা-২০১৪ অনুযায়ী উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি, বাস্তবে সেই নীতিমালার কোনো কার্যকর প্রয়োগ তারা দেখতে পান না। এলাকার বাইরে থেকে আসা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা চিংড়ি চাষ করেন। নীতিমালায় জমির মালিকের সম্মতি বাধ্যতামূলক হলেও, বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই ভূমিহীনদের জমি ব্যবহার নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়।

পানির সংকট কতটা ভয়াবহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সাতক্ষীরা জেলা পর্যায়ের তথ্য অনুসারে, সাতক্ষীরার ১৩ শতাংশ এলাকায় খাদ্য ও পানির ঘাটতি রয়েছে। ভৌগোলিক কারণে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলা সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থিত, তাই অন্যান্য উপজেলার তুলনায় পানির ঘাটতি বেশি।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) ২০২১ সালের জরিপের ফলাফল অনুসারে, সাতক্ষীরার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলায় বসবাসকারী ৭৩ শতাংশ মানুষ অনিরাপদ লবণাক্ত পানি পান করছেন। প্রতি লিটারে এক হাজার মিলিগ্রামের বেশি লবণাক্ততা পান করার অযোগ্য বলে বিবেচিত। কিন্তু ওই উপজেলাগুলোর পানিতে লবণাক্ততা এক হাজার ৪২৭ মিলিগ্রাম থেকে দুই হাজার ৪০৬ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। অধিকন্তু, এই অঞ্চলের ৫২ শতাংশ পুকুর ও ৭৭ শতাংশ নলকূপে লবণাক্ততার মাত্রা বেশি পাওয়া গেছে।

'খরার সময় স্কুলে যেতে পারি সপ্তাহে ২-১ দিন'

বিশ্বব্যাপী অলাভজনক সংস্থা ওয়াটার-এর মতে, বিশ্বজুড়ে শিশুরা প্রতিদিন ২০ কোটি ঘণ্টা পানি সংগ্রহে ব্যয় করে, যার ফলে স্কুলের সময় থাকে না। তাদের কাছে স্কুলে যাওয়া মানে সপ্তাহে দু-একদিন যেতে পারা। যারা ঝড়ে পড়ছে, তারা সেটুকুও যেতে পারছে না।

'খরার সময় স্কুলে যেতে পারি সপ্তাহে দু-একদিন। আমাদের ক্লাসে ৩১ জন পড়াশোনা করে, খরার সময় উপস্থিত থাকে ১০-১২ জন,' বলছিল অষ্টমী মুন্ডা।

কথা হয় ভেটখালীর ৯৩ নং নতুনঘেরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শর্বাণী বিশ্বাসের সঙ্গে। ১৫ বছর ধরে তিনি শিক্ষকতা করছেন। বর্তমানে স্কুলটিতে রয়েছে ১৫৭ জন শিক্ষার্থী, যার মধ্যে ১৫ জন মুন্ডা। বাচ্চাদের সুবিধার কথা চিন্তা করে স্কুলটিতে শিফটভিত্তিক পাঠদান করা হয়। পড়াশোনার প্রতি খুব আগ্রহ থাকলেও প্রাথমিকে প্রতি বছর চার-পাঁচজন মুন্ডা শিশু ঝড়ে পড়ে বা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় বলে তিনি জানান।

শর্বাণী বলেন, 'খরার সময় ওরা অনেক দেরিতে আসে বা আসতেই পারে না। স্কুলে সাইক্লোন শেল্টারে দুটো পানির ট্যাংকে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা হয়। তখন বাচ্চারা ২-৩ লিটার বোতলে পানি নিয়ে যায়। নিজেদের জন্য, বাড়ির জন্যও। কিন্তু বৃষ্টির পানি ফুরিয়ে গেলে ওদের অনুপস্থিতি বেড়ে যায়।'

যখন পানি থাকে না, পানির ঘাটতি মেটাতে স্কুলে প্রতিদিন ১২০ লিটারের মতো পানি কিনতে হয়। খরচ মিটাতে না পারায় ছাত্র-ছাত্রীদের আর বাড়তি পানি দেওয়ার সুযোগ থাকে না। শর্বাণীর আকুতি, 'স্কুলগুলোতে যদি পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া যেত, তাহলে বাচ্চারা নিয়মিত স্কুলে আসার আরও উৎসাহ পেত।'

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতেও একই চিত্র। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি থাকা অনেক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। একেকটি স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে যেখানে ৫০-৬০ জন শিক্ষার্থী থাকে, দশম শ্রেণিতে টিকে থাকে মাত্র ১০-১২ জন। ধুমঘাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অভিজিৎ কুমার মণ্ডল জানান, তাদের স্কুল থেকে এবারই প্রথম একজন মুন্ডা শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। মোট ১২ জন মুন্ডা শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন ছাত্রী ও দুজন ছাত্র। তবে তাদের উপস্থিতির হার বরাবরই কম।

'বৃষ্টির পর কিছুটা নিয়মিত হলেও যখন পানি সংকট বেড়ে যায়, তখন ওদের অনেকেই আর আসতে পারে না,' বলেন অভিজিৎ।

স্বাস্থ্যের ওপরও রয়েছে আঘাত

মুন্ডা শিক্ষার্থীরা জানায়, আগের তুলনায় এখন পানিবাহিত রোগ কিছুটা কমেছে। তবে বন্যার পর আবার তা বেড়ে যায়। কিশোরী মেয়েদের মধ্যে অনিয়মিত মাসিক ও জরায়ু সমস্যাও দেখা যাচ্ছে। যদিও এখন অনেকেই স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে, তবু খরার সময় তাদের বাধ্য হয়েই পুকুরের পানি ব্যবহার করতে হয়।

ভেটখালীর কমিউনিটি ক্লিনিকের হেলথ প্রোভাইডার আবু নূর তথ্য দেন, 'ডায়রিয়া, টাইফয়েড, আমাশয় নিয়ে স্কুলপড়ুয়া শিশুরা আসে, মুন্ডা বাচ্চারাও আসে। মেয়েরা মাসিকের সমস্যা বলতে লজ্জা পায়। আমরা যতটা পারি সাহায্য করি, কিন্তু আমাদের আলাদা বাজেট নেই।'

শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. জিয়াউর রহমান কিন্তু আবু নূরে সঙ্গে একমত নন, 'সারা দেশেই কিশোরীদের মাসিক সমস্যা হয়। মুন্ডাদের মধ্যে তা খুব বেশি নয়। জরায়ুর সমস্যাও বয়ঃসন্ধি পার হওয়ার পর দেখা যায়। এ নিয়ে আলাদা পরিসংখ্যান নেই।'

তার মতে, মুন্ডা জনগোষ্ঠীদের নিয়ে আলাদা কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও, সামগ্রিকভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের জমা দেওয়া মাসিক প্রতিবেদনে গুরুতর কোনো অস্বাভাবিকতা তার চেখে ধরা পড়েনি।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ: কতটা কার্যকর

শ্যামনগর উপজেলায় পাঁচ হাজার ৭৯৫টি পুকুর ও ১৩৬টি জলাশয় আছে। যার মধ্যে মাত্র ৪৫৩টি পুকুরে বালির ফিল্টার থাকলেও ব্যবস্থাপনার অভাবে অধিকাংশ অনুপযোগী। প্রায় এক হাজার ৪০০টি গভীর নলকূপের বেশিরভাগ অকেজো, ৪২২টি অগভীর নলকূপের মধ্যে তিনটি বন্ধ। অধিকাংশ নলকূপে লবণাক্ত পানি উঠে আসে। উপজেলায় চলতি বছর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৮৮টি নলকূপ বসিয়েছে। পানি সংকট মোকাবিলায় তারা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং), গভীর নলকূপ ও লবণাক্ত পানি পরিশোধনের ব্যবস্থা নিয়েছে। তবে পরিশোধিত পানিতে প্রয়োজনীয় উপাদান ঠিকভাবে বজায় রাখা জটিল—এ কথা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন। তাদের মতে, সীমিত সামর্থ্যের কারণে যতটা করা হচ্ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

গভীর নলকূপ বা পানির ট্যাংক বরাদ্দ দেওয়া হয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, অনেক সময় জনপ্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে নলকূপ বসায় না। জনস্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, এ ধরনের অভিযোগ থাকলেও তারা সবসময় প্রতিটি অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না।

সাতক্ষীরার মুন্ডা সম্প্রদায়ের পানি সংকট মোকাবিলায় কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা সক্রিয়—ওয়াটারএইড, সুশীলন, রূপান্তর, কারিতাস, ফ্রেন্ডশিপ। তারা এসব এলাকায় বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ট্যাংক ও লবণাক্ত পানি পরিশোধনের ফিল্টার স্থাপন করেছে। এই উদ্যোগ বর্ষাকালে সাময়িক স্বস্তি দেয়।

তবে শুষ্ক মৌসুমে এসব সমাধান প্রায়ই অপর্যাপ্ত হয়। অনেক ট্যাংক বড় পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। এছাড়া, এনজিওগুলো প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার ফলে কিছু এলাকায় সমস্যা থেকে যায়। সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থার (সামস) নির্বাহী পরিচালক কৃষ্ণপদ মুন্ডা বলেন, 'আমরা পানি সংরক্ষণের জন্য ড্রাম দিয়ে থাকি এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করি। দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নিতে আমাদের সক্ষমতা কম, আর সরকারের কাছ থেকেও বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায় না। তাই আমাদের জনগোষ্ঠী সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়ছে।'

পানি মেলে, তৃষ্ণা মেটে না

গভীর নলকূপ বসানো হলেও সব জায়গায় মিষ্টি পানির স্তর পাওয়া যায় না। ভেটখালীর মুন্ডাপাড়ায় এখনো কোনো গভীর নলকূপ নেই। ওই এলাকায় শিক্ষার হারও কম। তবে কালিনচী গ্রামে ২০১২-১৩ সাল থেকে কিছু ঘরে গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি মিলছে। এতে মুন্ডা পরিবারের জীবন কিছুটা হলেও সহজ হয়েছে। অনেক শিশু পানির চাপ মুক্ত হয়ে, এখন স্কুলে যেতে পারছে।

গ্রাম পুলিশ গোপাল মুন্ডা জানান, ২০১২ সালে মিষ্টি পানির স্তর পাওয়া গেলে তার মেয়েই প্রথম এসএসসি পাস করে এখন স্নাতকে পড়ছে। তবে সেই পানিও একেবারে সুপেয় নয়।

স্থানীয় নারী রিতা মুন্ডা বলেন, 'কলে পানি আসার আগে জীবন অনেক কষ্টের ছিল। এখন খাওয়ার পানি সহজে পাই, কিন্তু রঙ লালচে কেরোসিনের মতো, স্বাদও খারাপ হচ্ছে দিনে দিনে। পুকুরের পানি বর্ষায় মিষ্টি থাকলেও গরমে শুকিয়ে আরও লবণাক্ত হয়ে যায়। এক কাজ দুই-তিনবার করতে হয়। খাওয়ার তো নয়ই, রান্নাবান্না বা অন্য কাজেও কষ্ট হচ্ছে। তিতা, তামাটে স্বাদ আর গন্ধ।'

মুন্ডাদের কথা বলার কেউ নেই

সাতক্ষীরা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের তথ্যমতে, ৭৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চলছে, যার মাধ্যমে ২০২৬ সালের মধ্যে জেলার অন্তত দুই লাখ মানুষ সুপেয় পানি পাবে। কাজের অগ্রগতি দেখে তা কবে নাগাদ শেষ হবে তা নিয়ে হতাশ স্থানীয়রা। তবে এই প্রকল্পে মুন্ডাদের জন্য সরকার বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ মুন্ডাদের।

সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর থেকে মুন্ডাদের জন্য কোনো বিশেষ ভাতা নেই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর বা শিক্ষা বিভাগ প্রতি বছর কতজন মুন্ডা শিক্ষার্থী পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে, তার সঠিক তথ্যও রাখে না।

মুন্ডাদের আক্ষেপ, 'ভোটের সময় শুধু আমাদের কথা মনে পড়ে, বাকি সময় আমরা অবহেলিত।'

গ্রামের দুজন পুলিশ ও হাতে গোনা কয়েকজন মাঠপর্যায়ের এনজিও কর্মী ছাড়া জনপ্রতিনিধিত্ব করার মতো কেউই নেই। সরকারি চাকরিজীবী নেই, আছেন জাতীয় পর্যায়ে সাফ বিজয়ী ফুটবল খেলোয়াড় সাথী মুন্ডা।

রিতা মুন্ডা হতাশ হয়েই বলেন, 'আমরা কোথায় যাবো? আমাদের কথা কেউ শোনে না। অন্যরা নিজের কথা বলতে পারে, আমরা শুধু পানির জন্য ঘুরে বেড়াই।'

ঝড়ে পড়া শিশুটির কী হবে?

ফিরে আসি অতসীর কাছে—যে সকাল শুরু করে পানি সংগ্রহের দীর্ঘ যাত্রায়, আর দিন শেষ করে ক্লান্ত শরীরে।

'খুব ইচ্ছা ছিল কলেজে পড়ব,' বলে সে কিছুটা চুপ হয়ে যায়, চোখের আলো ঝাপসা হয়ে যায় যেন।

'পানির কষ্ট না থাকলে হয়তো পড়তে পারতাম। যে পানিটা কিনে খেতে হয়, ওই টাকায় আরেকটু হয়তো পড়তে পারতাম। কিন্তু আমার বাপ-মারই কিছু নেই, আমার হবে কীভাবে?'

অতসীর কাঁধে পানির বোঝা যেন মুন্ডা জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনাকেও হারিয়ে দিচ্ছে।

Comments