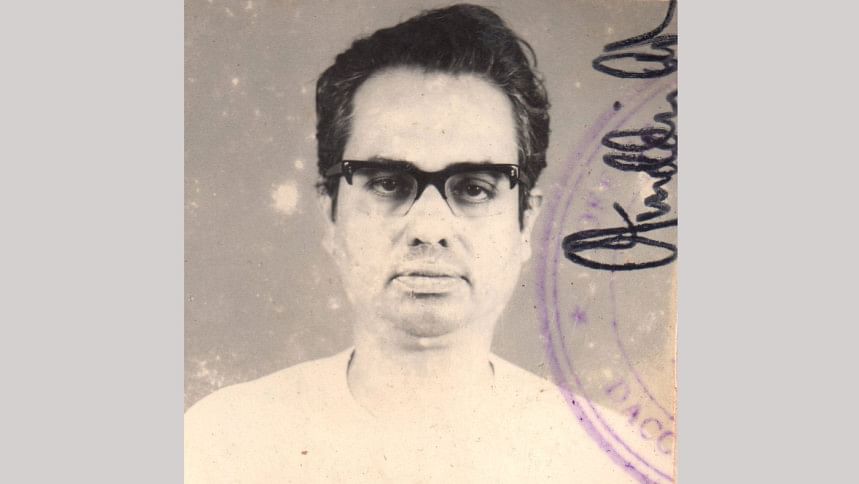

শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী: সৃষ্টির প্রাণপুরুষ

প্রতিনিয়ত স্কুলে যাওয়ার সময় তার পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে বহু বই দেখতে পেতেন সহপাঠীরা। সবাই যখন বিরতিতে খেলায় মগ্ন থাকতেন, তখনো তিনি পড়তেন। সহপাঠীরা তাই নতুন নাম দেন 'চালিয়াত'। একজন তো একদিন সন্দেহের চোখে বলেই ফেলেন 'মুনীর আসলে তুই কি বই পড়িস, না লোক দেখাস?'

তিনি বই হাতে ধরিয়ে বললেন, 'যেখান থেকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস কর, দেখ পারি কি না!'

সবমিলিয়ে পরিবারে তারা ভাইবোন ছিলেন ১৪ জন। মুনীর চৌধুরীর বাবা খান বাহাদুর আবদুল আলীম চৌধুরী ছিলেন ইংরেজ আমলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। বাড়িতে তাদের বিয়ের সমারোহ। বাবা বলতেন তোদের পৈত্রিক সম্পত্তি হলো আমার এই বই। এবার তোমরা জ্ঞান সমুদ্রে সাঁতার কাটো। ১৪ বছর বয়সে ছেলের জন্মদিনে বাবা আবদুল আলিম চৌধুরী ছেলেকে উপহার দিয়েছিলেন ২৭ খণ্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব মেধাবী ছিলেন মুনীর চৌধুরী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে মুনীর চৌধুরীর ক্লাস করতে হুড়োহুড়ি লেগে যেত শিক্ষার্থীদের মধ্যে। শিক্ষক হিসেবে অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন মুনীর চৌধুরী। একটু আগের ভীষণ চেঁচামেচি, তিনি ক্লাসে ঢুকলেন আর মুহূর্তেই পিনপতন নীরবতা। এমনকি যাদের ক্লাস নেই তারাও ভিড় করতেন ক্লাসের সামনে। এত জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন তিনি। তার পড়ানোর ভঙ্গিটাই ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। মুনীর চৌধুরীর ক্লাস যিনি একবার করেছেন, তিনি নাকি সেই গল্প সারাজীবন করেছেন।

এক সাহিত্য সভায় কবি আব্দুল কাদির চৌধুরী বক্তব্যের শুরুতে বলে নিয়েছিলেন, 'ও মুনীর স্যার, আপনি কিন্তু পরে বলবেন। আমরা আগে বলে নিই। আপনি আগে বললে আমাদের কথা শোনার জন্য কোনো শ্রোতা থাকবে না।'

১৯৫৩ সালে কারাবন্দী অবস্থায় লিখেছিলেন ভাষা আন্দোলনের ওপর বিখ্যাত নাটক 'কবর'।

কারাগারে থাকা অবস্থাতেই ১৯৫৩ সালে বাংলায় প্রাথমিক এমএ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন তিনি। আরেক কারাবন্দি অধ্যাপক অজিত গুহের কাছেই শিখেছিলেন তিনি প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য।

তারও আগের কথা বললে বলতে হয়, ১৯৪৬ সালের কথা। সে বছর নিখিল বঙ্গ সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বেশিরভাগ পুরস্কারই উঠেছিল একজনের হাতে। তিনি মুনীর চৌধুরী। নাটকে হাতেখড়ি অবশ্য তার ছাত্রাবস্থাতেই। এক অঙ্কের নাটক 'রাজার জন্মদিন'। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ মঞ্চস্থ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেই মুনীর চৌধুরী বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, ফলে ফলাফল প্রথম দিকে কিছুটা খারাপ হয়েছিল। বামপন্থী রাজনীতিতে বেশি সম্পৃক্ততার কারণে তাকে সলিমুল্লাহ হল থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছিল। ঠিক একই কারণে তার বাবা চিঠিতে তাকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে রাজনীতি করতে টাকা পাঠাই না। লেখাপড়া করতে পাঠাই। তুমি আর কোনো টাকা পাবে না।'

বাধ্য হয়ে তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের জন্য নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। আয় ভালোই হতো। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে প্রথম ছাত্রসভা হয়, তাতে বক্তৃতা করেছিলেন মুনীর চৌধুরী।

মুনীর চৌধুরীর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৪৯ সালে খুলনার ব্রজলাল কলেজে ইংরেজির বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে। সেখানে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের পাশাপাশি কিছুদিন বাংলাও পড়িয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়েছিলেন। যার ফলে ওই বছর মার্চে ঢাকায় এসে রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। ছাড়া পেয়েছিলেন রাজনীতি না করার প্রতিশ্রুতিতে।

পরের বছর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়ে ওখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। কিন্তু এরপরও রাজনীতি থেকে তিনি বেশি দূরে থাকতে পারেননি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে পুলিশের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। ২৬ ফেব্রুয়ারি শিক্ষকদের প্রতিবাদ সভা আহ্বান করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ সময় প্রায় দুই বছর তিনি দিনাজপুর ও ঢাকা জেলে বন্দি ছিলেন।

বন্দি অবস্থায় ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কারাবন্দিদের অভিনয়ের জন্য লিখেছিলেন কবর নাটক। এটি লিখতে মূলত তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বিপ্লবী সাহিত্যিক রনেশ দাশগুপ্ত। মূলত জেলে বসে ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপনের লক্ষ্যে মুনীর চৌধুরীকে একটি নাটক লিখতে বলেছিলেন রনেশ দাসগুপ্ত। সেই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে 'কবর' নাটকের রচনা।

কবর নাটক প্রথম মঞ্চায়ন হয় জেলের ভেতরেই, যেখানে কারাবন্দিরাই বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ সরকারের ভাষা-সংস্কার কমিটির রিপোর্টের অবৈজ্ঞানিক ও সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তুর তীব্র সমালোচনা করে মুনীর চৌধুরী লিখেছিলেন 'পূর্ববঙ্গের ভাষা কমিটির রিপোর্ট আলোচনা প্রসঙ্গে' একটি দীর্ঘ ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমিতে পঠিত হয়েছিল পরের বছরই। ১৯৫৯ সালের ২৭ এপ্রিল। আর তাতেই ক্ষেপে উঠল সামরিক সরকার। কথিত মুসলিম ধর্মবিশ্বাসে আঘাতের অভিযোগে সামরিক সরকারের কাছে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। এরপর মুনীর চৌধুরী সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। করেছিলেন বেশ কয়েকটি মৌলিক অনুবাদও।

১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে টাইপরাইটারের জন্য নিজ নামে 'মুনীর অপটিমা' নামে উন্নতমানের কী-বোর্ড উদ্ভাবন হয়েছিলো মুনীর চৌধুরীর হাতেই।

আর সে কারণেই ১৯৬৬ সালে তাকে পাকিস্তান সরকার ভূষিত করে বিখ্যাত সিতারা-ই-ইমতিয়াজ পদকে। ২৫ মার্চের কালরাত্রির গণহত্যার পর তিনি বর্জন করেছিলেন সেই পদক।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুনীর চৌধুরী ছিলেন শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ। তার মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। সব মিলিয়ে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না তিনি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়েও বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছিল তাকে। জুন–জুলাই মাসের দিকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে একটি চিঠি দেয়। এই চিঠিতে লেখা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপক যেন সরকারবিরোধী কাজে যুক্ত না হয়। উপাচার্যের কাছ থেকে চিঠি পেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে শুরু করেন মুনীর চৌধুরী। তার বড় ছেলে আহমেদ মুনীর যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নীলনকশাকারীরাও ফরমান আলীর বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় প্রথম দিকেই ছিল মুনীর চৌধুরীর নাম।

১৪ ডিসেম্বর দুপুর একটার দিকে আলবদর বাহিনীর 'চিফ এক্সিকিউটর' আশরাফুজ্জামান খান এবং 'অপারেশন ইনচার্জ' চৌধুরী মুঈনুদ্দীনের উপস্থিতিতে ধানমণ্ডি সেন্ট্রাল রোডের বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নাট্যকার মুনীর চৌধুরীকে। এরপর তাকে নেওয়া হয় মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনিস্টিটিউটে।

সেখানে তার ওপর চালানো হয় পৈশাচিক নির্যাতন। সেই নির্যাতনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় চৌধুরী মুঈনুদ্দীন ও আশরাফুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দেওয়া রাষ্ট্রপক্ষের ২২তম সাক্ষী দেলোয়ার হোসেনের বর্ণনায়। ট্রাইব্যুনালে দেওয়া সাক্ষ্যে তিনি বলেন, 'আমাকে ধরে নিয়ে যায় চৌধুরী মুঈনুদ্দীন ও আশরাফুজ্জামান। আমাকে প্রথমে নেওয়া হয় মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। এটি ছিল আলবদরের হেড কোয়ার্টার। সারাদিন কেটে যাওয়ার পর আরও কিছু লোক ধরে এনে একই ক্যাম্পের একই হলঘরে রাখা হলো। আমি তখন একটি দেয়ালের কাছে কাত হয়েছিলাম। বন্দিদের একজন আকুতি করে বলছিলেন, তার হাতে খুব ব্যথা হচ্ছে। কেউ যদি থাকেন, তার হাতের বাঁধনটা যেন খুলে দেন। তখন আমি ধীরে ধীরে ওই লোকটির কাছে গিয়ে তার হাতের বাঁধনটি খুলে দেই। হাতের বাঁধন খোলার সময় আমি লোকটিকে চিনতে পারি। তিনি আর কেউ নন, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বিভাগের ছাত্র হলেও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীদের ভালোভাবেই চিনতাম।

১৪ ডিসেম্বর রাতে ওই হলঘরে রড দিয়ে মুনীর চৌধুরীকে পেটানো হয়। তখন তার মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত ঝরছিল। ধারণা করা হয় এরপর মুনীর চৌধুরীকে হত্যা করে তার লাশ রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে ফেলে দিয়েছিল আলবদরের সদস্যরা। রায়ের বাজারের সেই বধ্যভূমি থেকে অন্য আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর মতোই আলাদা করে শনাক্ত করা যায়নি মুনীর চৌধুরীকে।

সূত্র:

একাত্তরের মুনীর চৌধুরী, লিলি চৌধুরী

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বশীর আল হেলাল

আহমাদ ইশতিয়াক

Comments