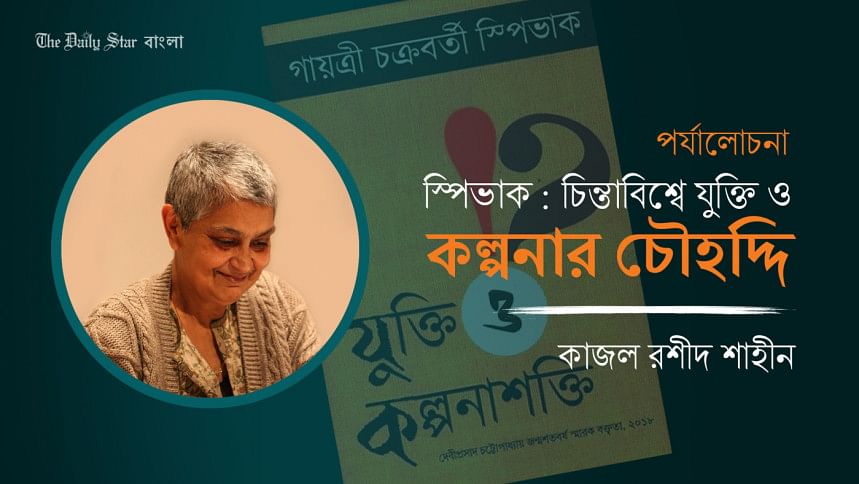

স্পিভাক: চিন্তাবিশ্বে যুক্তি ও কল্পনার চৌহদ্দি

যুক্তি ও কল্পনার শক্তি যে কতটা বহুমাত্রিক এবং দুঁদে হয়ে উঠতে পারে, তা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক পাঠ না করলে অজানা থেকে যেত। বর্তমান চিন্তকদের মধ্যে তিনি যেমন স্বতান্ত্রিকধারার প্রতিনিধি উঠেছেন তেমনি নিজেকে উচ্চকিত করেছেন স্বল্প কর্ষিত ধারাটির একজন স্বার্থক উদ্গাতা ও মৌলিক চিন্তার প্রতিভূরূপে।

শুধু বলা নয়, বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়াতেও তিনি যুক্ত করেন নিজেকে এবং ঘেঁটে-সেচে-চষে অন্বেষণ করতে চান ফলাফল, সেই প্রক্রিয়ার শক্তি ও প্রায়োগিক উপযোগিতা। এখানে অন্বেষণ যেমন সংঘটিত হয় তেমনি হয় উন্মোচিত ও উন্মীলিত ।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে (২০১৮) স্পিভাক একটি স্মারক বক্তৃতা দেন, যার গ্রন্থরূপ 'যুক্তি ও কল্পনাশক্তি'। ছোট পরিসরের বইটি ধারণ করেছে চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ আধার, যেন বিন্দুতে সিন্ধুর উপস্থিতি। কল্পনার শক্তিকে অনেকেই বিবেচনা করেছেন নানা মাত্রায়, গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বৈবভাবে।

উদ্ধৃতিসর্বস্বরা এ ব্যাপারে আইনস্টাইনকে হাজির করেন সর্বদাই, 'কল্পনা জ্ঞানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ', জ্ঞান সীমাবদ্ধ, কল্পনা অসীম। কল্পনার পাদপ্রদ্বীপেই জ্ঞান বিকশিত হয়, অর্জন করে নিজেকে মেলে ধরার শক্তি-সাহস ও সৌন্দর্য্য। আইনস্টাইন যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠদের একজন হয়ে উঠলেন এর পেছনে মূলত ছিল এই চিন্তা পদ্ধতির সারাৎসার।

পৃথিবীকে আলোড়িত করার মতো আবিষ্কার তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কারণ তিনি কল্পনার লাগাম না টেনে বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে তার সম্মিলন ঘটিয়েছেন এবং উদ্ভাবন করেছেন নতুন নতুন তত্ত্ব। পৃথিবীকে দিয়েছেন যুগান্তকারী ভাবনার বীজমন্ত্র। কল্পনার শক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছেন লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চিও।

উড়োজাহাজ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে ৪০০ বছর আগে তার কল্পনা শক্তির ওপর ভর করে। নজরুল যে বলেছেন, 'বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে'— এও কিন্তু কল্পনারই শক্তি। এ ধরণের শক্তি মানুষ অনুভব করতে পারে বলেই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে পৃথিবীকে জয় করার।

জ্ঞান ও কল্পনা একে অপরের পরিপূরক হলেও জ্ঞানের চেয়ে কল্পনার জয়গান করা শ্রেয়। জ্ঞান ও কল্পনা- দুটিই পূজার অর্ঘ্যর দাবিদার হলেও কল্পনার আশীর্বাদ ক্ষমতা অফুরান, বিস্ময় জাগানিয়া। এ কারণে কল্পনাতেই সমর্পিত হওয়া উচিৎ দেহ-তনু-মন, ভক্তের পুষ্পমালা। গায়ত্রী এই শক্তিকে দেখেছেন নিজের মতো করে।

দেখার পরিভ্রমণে তিনি কেবল অন্বেষণ করেননি, তত্ত্বের মোড়কে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। এর প্রয়োগও করেছেন। তবে মাঠ জরিপের মতো করে নয়, মাঠও বিনির্মাণ করেছেন। এখানে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনারা এসে উঁকি দেয়।

অভিজিত মনে করেন, চিন্তা-ভাবনা-তত্ত্ব আসতে হবে নীচ থেকে, উপর থেকে নয়। উপর থেকে হলে তত্ত্বের চাপানউতোরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল। ফলে উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, কিংবা লক্ষাভিমুখী উদ্দেশ্য শুধু কাগজে-কলমেই সীমিত থাকে, কুঁকড়ে মরে।

কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নেই এর মতো। এই অচলায়তন থেকে বের হয়ে আসতে কল্পনার শক্তির ওপর জোর দিয়েছেন, আস্থা রাখার পক্ষে যুক্তি বিনির্মাণ করেছেন স্পিভাক। প্রায়োগিক ফলাফলকে বিশ্লেষণ করেছেন অভিজ্ঞতার আলোকে।

স্পিভাকের অভিজ্ঞতাগুলো চিত্তাকর্ষক তো বটেই, সেইসঙ্গে কৌতুহলোদ্দীপক এবং ভাবনার খোলনলচে পাল্টে দেয়ার মতোও। তিনি শিবদাস ও কাকলি হাজির করেছেন এভাবে। শিবদাস লোহারের সঙ্গে উনার কথা হয়েছিল ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, দিল্লিতে। ওইদিন দিল্লির সংসদ ভবনের সামনে একটা মহসমাবেশ ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষজুড়ে হওয়া র্যালিটির উদ্যোক্তা ছিল সিআটিইউ শ্রমিক সংগঠনগুলো, এআইকেএস অল ইন্ডিয়া কিষাণ সভা এবং সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন। স্পিভাকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এ রকম, 'সেখানে আমি নিজেও ছিলাম। তাতে দেখলাম, এর আগে কখনও এই রকম মিছিল, এতো বড়ো যে মহাসমাবেশ, ভারতবর্ষজুড়ে, মানে ছাব্বিশটা রাজ্যজুড়ে, মানুষ কাতারে কাতারে তাদের জ্বলন্ত ইস্যুগুলো নিয়ে এসে দিনরাত থেকে র্যালি গঠন করল, তাতে যেটা আমরা দেখতে পেলাম… মানুষগুলোর কারোর গেঞ্জি, কারোর জামা এবং বেশীরভাগের টুপি, সকলেরই সেই… লাল এবং হাতে একটা করে লালঝাণ্ডা। এই যে বক্তব্য, এটা কলকাতায় শেখা। শিবদাস এরপর যা বলে, তার মধ্যে কোনও বক্তব্য নেই। এই যে ভাষা, "আমাদের দাবি মানতে হবে" এগুলি শেখানো হয়েছে ওপর থেকে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমার ঝগড়া (বিরোধ) আছে। যুক্তিগুলো কি এইভাবে শেখাতে হয় নাকি!'

শিবদাস থেকে স্পিভাক চলে যান কাকলির কাছে। চিকিৎসকের স্ত্রী, ঘরোয়া মেয়েটি মাধ্যমিক পাশ, এক সন্তানের জননী। স্কুলে ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তার। স্পিভাক কাকলির কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'একদম পরিস্কার করে বলো এই পাঁচ বছরে, তোমার অভিজ্ঞতা, তুমি কী শিখেছ? কোনটা তোমার সব থেকে বড়ো শিক্ষা হয়েছে, কী শিখতে পেরেছ?' কাকলি বলেছিলেন, 'অন্যের ছেলেকে কী করে নিজের ছেলের মতো মানুষ করা যায়, এটা আমি এখান থেকে শিখেছি।'

শিবদাস আর কাকলির অভিজ্ঞতা থেকে যে সিদ্ধান্তে হাজির হন স্পিভাক, তা নিয়ে ভাবনাটা জরুরি। তিনি বলেন, 'শিবদাস আর কাকলির বক্তব্যের এই যে তফাত, আমি এইটাই নির্দেশ করতে চাইছি। প্রথমটা একেবারে শেখা কথা। সকলের লাল ঝাণ্ডা, ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়… মেয়েটি- তাকে আমি কিচ্ছু বলে দেইনি। চিন্তা করে যেটা বার করল সেটা নিয়েই 'গণতন্ত্রের রহস্যের কথা বলেছিলাম। অন্য লোককে অপরকে নিজের মতো করে ভাবতে পারা- এটাই কল্পনার flexibility।'

স্পিভাক যা বলেন, যা কিছু হাজির করেন তাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে যেমন জারি রাখেন, তেমনি যুক্তি দিয়ে প্রচলিত যুক্তিকে বিশ্লেষণ করেন, যুক্তির সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করেন, প্রয়োজনসাপেক্ষে নবতর ব্যাখ্যা হাজির করেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি চুম্বকীয় রূপে সেসব উপস্থাপনের পাশাপাশি খোলতাই করেছেন যুক্তি ও কল্পনার আশ্রয়ে থাকা প্রতিতুলনাকে জ্ঞানকাণ্ড ধরে।

স্পিভাকের বক্তব্য সরাসরি। ফলে তার অভিঘাতও জারি রাখে একই সমান্তরালে প্রবহমানতার ক্ষমতা। এই প্রবাহমানতায় নতুন কিছু যেমন যুক্ত হয় প্রতিনিয়ত, তেমনি তরজায় সাক্ষী হয় অনেককিছু।

স্পিভাকের আইন নিয়ে ভাবনা ও পর্যবেক্ষণও চিন্তাবিশ্বে বড়ো রকমের জিজ্ঞাসা তৈরির উপাদান ও উপকরণের মশলা। তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, 'মনে রাখতে হবে যে, আইন বাদলালেই মানসিকতা অথবা মন বদলায় না। একেবারে নীচে আইন বদলানোর খবর তথাকথিত অনুগৃহীতদের কাছে পৌঁছায় না, এবং মার্কসের যে ধারণা, শ্রমিকদল শুধু নিজের ভালো করবে না বরং জগতের শোষণ শেষ করবে, তা সম্পূর্ণ নিস্ফল হবে সে জায়গায়। নাগরিকতার রহস্য শুধু চাহিদা নয়, দায়িত্বও বটে।'

মার্কসের চিন্তা নিয়েও স্পিভাকের বিবেচনা কীরূপ- আলোচ্য গ্রন্থে সেই বিষয়েও ধারণা ও ইঙ্গিত রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মার্কস কতোটা ও কীরূপে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গেও স্পিভাক নিজের ভাবনা ও চিন্তাপদ্ধতি জারি রেখেছেন প্রবলভাবে।

স্পিভাকের ভাষ্য হলো, 'আপনারা জানেন যে, ১৮৭২ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলস ১৮৪৮ এর বিপ্লব ও ১৮৭১ এর প্যারিস কমিউনের বিফলতার অভিজ্ঞতায় বলেছিলেন যে, "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"র বিপ্লব সংক্রান্ত অংশগুলিকে আর প্রাসঙ্গিক বলে মানার দরকার নেই।'

স্পিভাক মনে করেন, 'লুই বোনাপার্টের এইটিন্থ ব্রুমেয়ার' ১৭৮৯ এর সফল ও বৃহত্তর বিপ্লবকে রূপকের মাধ্যমে পড়ে মার্কস যে মন্তব্য করেছিলেন, তার ঘা খাচ্ছি আমরাও। ইংরেজি অনুবাদে মূল লেখার hang-over কে করা হয়েছে regret, আর result কে achievement। কেন অনুবাদ হয়? মার্কস একটা judgement দিচ্ছেন, অনুবাদে সেটা হারিয়ে গেল। রূপক হারিয়ে যাচ্ছে ইংরেজি অনুবাদে।

ফরাসি বিপ্লব নিয়ে মার্কসের অভিমত আমলে নেয়ার মতো। তিনি মনে করেন, ১৭৮৯ এর বিপ্লবীরা ফরাসি বিপ্লবের ভবিষ্যতকে কল্পনা করতে পারেননি। অবশ্য বিপ্লবের ব্যর্থতার নেপথ্যে কিংবা লক্ষ্যাভিমুখী না হওয়ার পেছনে সর্বদাই নিহিত থাকে এই কারণটি। বিপ্লবীরা সেটা আঁচ করতে পারেন না বলেই বিপ্লব হয়। কিন্তু বিপ্লবের ফসল ঘরে উঠে না। প্রায়শ ভেসে যায় বানের জলের মতো।

মার্কসের অভিমতে স্পিভাকের ফায়সালা হলো, 'তারা মাতাল হয়েছিলেন- এই পর্যন্ত। Hangover (জর্মনে Katzenjammer) কথাটির অর্থ পাঁড় মাতাল হবার পরের দিন বিরাট অস্বস্তিকর মাথাব্যথা। সুতরাং তাদের ওই সাংঘাতিক বিপ্লবের মোদ্দা ফল হল, রাষ্ট্রপতি-সম্রাট-প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া। আজকের পৃথিবীর দিকে যদি তাকান, মার্কসের উক্তি- যা কাব্যিকভাবে কল্পনা করা, যুক্তিযুক্তভাবে নির্ণয় করা নয়- দেশে দেশে তার সত্যতা প্রমাণ করে।'

স্পিভাক শুধু মার্কস নয়, নানা জনের তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং জারি রেখেছেন নিজের মতামত দেয়ার প্রক্রিয়াসমূহ। যার অংশ হিসেবে অ্যারিস্টটলকে নিয়ে তিনি দেখার চেষ্টা করেছেন তাঁর চিন্তাবিশ্বের আলোকে।

তিনি বলছেন, 'কবিতা যেহেতু নির্ণয় করে না, রূপায়ন করে, তাইা রূপকের আক্ষরিক মানে যুগে যুগে স্বপরিবর্তিত হয়ে যুগোপযুক্ত আক্ষরিক সত্যকে প্রকট করে। এইটাই কি অ্যারিস্টটলের বক্তব্য? হয়তো।' এর পরই স্পিভাকের সোজাসাপ্টা মত, 'এই হয়তো-র উত্তর বিপ্লবী কোনোদিন পাবে না। কেননা যে সত্য ভবিষ্যতে নিহিত, তা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করার অর্থ, ইতিহাসের গতিকে অস্বীকার করা।'

স্পিভাক এটাকে 'ইউটোপিয়ান' বলতেও নিমরাজি। কারণ তিনি মনে করেন, 'ইউটোপিয়ান মার্কসিজম বা ইউটোপিয়ান সোশালিজম অন্য জিনিস।'

বেদনার বিষয় হলো তৃতীয় বিশ্বে তো বটেই বিশ্বজুড়ে শিক্ষার বড়ো অংশে যুক্তি ও কল্পনার শক্তির আধার ও আধেয় নেই। তা চর্চিত হওয়াতো ঢের দূর। যেটা না থাকলে তত্ত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে ব্যক্তির চৌহদ্দিতে, পুস্তকের পৃষ্ঠা জুড়ে। চেনা এবং পৌনঃপুনিকতায় ঠাস বুনোটে নির্মিত এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নিজেদের প্রয়োজনে, আপন বাস্তবতার সাপেক্ষে তত্ত্বকে, শিক্ষাকে যুঝে নিতে হবে নিজেদের প্রয়োজন, অপ্রয়োজন ও অল্প প্রয়োজনের নিমিত্তে।

মনে রাখা জরুরি যে, মার্কস প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে এক কাতারে কিংবা আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারেননি। শ্রেণীবিভেদে ছিলেন আবদ্ধ। কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ পাই আমরা তার ব্যবহৃত রূপকে ভবিষ্যতে সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদসহ।

স্পিভাকের অনুসন্ধান হলো, 'দুর্ভাগ্যবশত: কল্পনাকে বলিষ্ঠ করবার, কর্মিষ্ঠ করবার শিক্ষা আর নেই।' এটা নেই বলেই আমাদের পৃথিবী আজও 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'র রূপকে আবদ্ধ। এই রূপক বুঝতে হবে আমাদের মতো করে। যুঝে নিতে হবে যুক্তির উন্নাসিকতার বিপরীতে কল্পনার নতজানু হয়ে প্রার্থনা করার শক্তিকে।

অপর যে অ-পর নয়, ব্যর্থতা যে শেখার সুযোগ, ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস যে ভবিষ্যৎ নির্মাণের আধেয় বা পূঁজির ভাণ্ডার, তা বুঝতে হবে যুক্তি ও কল্পনার ছাকনিতে, কল্পনাকে ডানা মেলার সুযোগ দিয়ে।

স্পিভাক কোনোকিছুর ফায়সালা যতটা দেন, তার চেয়েও বেশি দেন চিন্তাবিশ্বকে আলোড়িত করার মতো বিস্তর উপাদান ও উপকরণ। তিনি নিজের চিন্তারাজ্য ও জ্ঞানকাণ্ডকে বুঝে নেয়ার জন্য একটা আয়না হাজির করেন। বাদ যায়নি কবিতা নিয়ে তার ভাবনার নিজস্বতাও। আর সেই আয়নায় আমরা কেবল যুক্তি ও কল্পনার শক্তিকে দেখি না, খুঁজে পাই নিজেকে দেখারও মশলা ও নিজেদের জ্ঞানকাণ্ডের খাসলত। এখানেই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক পাঠচর্চা ও অনুধ্যানের অপরিহার্যতা।

ড. কাজল রশীদ শাহীন: লেখক, সাংবাদিক ও গবেষক

Comments