বিক্রমপুরের মতো ‘ঈশ্বরবর্জিত’ এলাকায় চৌধুরীরা কেন এসেছিলেন

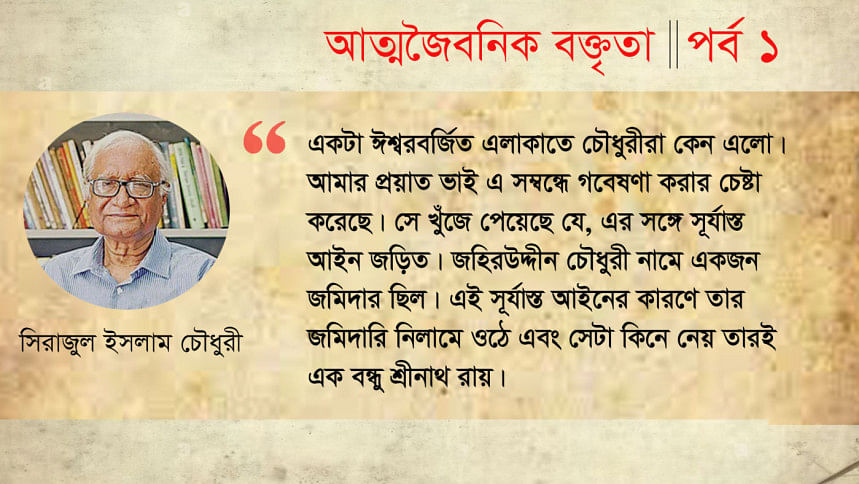

লেখক, গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার ৮৭তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৩ জুন বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক আত্মজৈবনিক বক্তৃতা দেন। ওই বক্তৃতায় উঠে আসে তার মা-বাবার স্মৃতি, শৈশব কৈশোরের দিনগুলোর বর্ণনা, শিক্ষা ও সাহিত্য জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরের সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ। সবমিলিয়ে তার এই বক্তৃতা যেন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসেরই অংশ।

এই শিক্ষাবিদের দেওয়া আত্মজৈবনিক বক্তৃতার কথাগুলো ৭ পর্বে প্রকাশিত হবে দ্য ডেইলি স্টার বাংলায়। দীর্ঘ বক্তৃতাটি অনুলিখন করেছেন ইমরান মাহফুজ, খালিদ সাইফুল্লাহ ও মোহাম্মদ আবু সাঈদ। আজ প্রকাশিত হচ্ছে এর প্রথম পর্ব।

ট্রাফিক জ্যাম, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রভৃতি সমস্যা উপেক্ষা করে আপনাদের উপস্থিতি আমার জন্য অপ্রত্যাশিত পাওনা। আমি আসলে জন্মদিন উদযাপন আগে করতাম না, কিন্তু আমার যারা শুভানুধ্যায়ী তারা মনে করিয়ে দেন যে, এই দিনটা আসছে এবং আজকের এই অনুষ্ঠানও তারাই আয়োজন করেছে। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

আমাকে তো সামনে দেখা যাচ্ছে! কিন্তু আমার পেছনে একটা পটভূমি আছে। সেই পটভূমি আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করব। আপনারা সবাই শুনেছেন যে, আমরা বংশপরম্পরায় বিক্রমপুর অঞ্চলের বাসিন্দা। এই অঞ্চলের অনেক খ্যাতি আছে। এখান থেকে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা বেরিয়েছেন এবং এখানকার মানুষ পৃথিবীজুড়ে আছে। এর কারণ কিন্তু অর্থনৈতিক। এই এলাকা একটা নিম্নাঞ্চল- পানিতে ডুবে যায়, ফসল ভালো হয় না। সে কারণে এখানকার মানুষকে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে হয়। যারা এখানকার বিখ্যাত মানুষ রয়েছেন, তারা কিন্তু গ্রামে থাকেননি। গ্রামে থাকা সম্ভব ছিল না। তাদের পিতারা চাকরি বা ব্যবসাসূত্রে বাইরে ছিলেন এবং সেখান থেকে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এখন এই যে এলাকাটা, প্রান্তিক একটা দরিদ্র এলাকা, সেই এলাকার একটা গ্রাম বারইখালী গ্রাম। সেই গ্রামের একটা প্রান্তিক জায়গা থেকে আমি এসেছি। সেখানে আমার বংশানুক্রমে বসবাস। এই এলাকাটা একদম আড়িয়াল খাঁ বিলের সঙ্গে। এখানে আমরা যে পরিবারটা আছি, চৌধুরী পরিবার, তারা এখানে কেন এলো, এরকম একটা প্রশ্ন থাকে। এলাকাটা খুবই নিচু এবং এই এলাকাটা রোগের একটা আকর জায়গা। এখান ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা এগুলো হতো প্রায়ই। এখানে পুরুষ সন্তানরা দীর্ঘদিন জীবন পেত না।

আমার পিতা জন্মগ্রহণ করার আগেই তার পিতাকে হারান। তার চাচা তাকে লালনপালন করেছেন। তিনিও মারা যান। তার যে চাচাতো ভাই তাকে দেখাশোনা করতো, তিনিও মারা গেছেন। তার চাচার ৪ মেয়ে আর ১ পুত্র। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে অল্প বয়সে কিন্তু পুত্র মারা গেছে। আমার বাবা এই বংশের একমাত্র জীবিত পুত্রসন্তান ছিলেন। তাকে লালনপালন করলেন তার চাচি। চাচি আবার তার খালাও হন। এই বিধবা মহিলা আমার বাবাকে তার মামা বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তার যত্ন হচ্ছে না দেখে তিনি আবার তাকে ফেরত নিয়ে আসেন।

নিয়ে এসে বাড়ির থেকে বেশ দূরে সিরাত ইনস্টিটিউটে তাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন। এই গ্রামে আমার বাবাই প্রথম ম্যাট্রিকুলেট। অন্যরা পরীক্ষা দিয়েছে পাশ করতে পারেনি। আমার বাবা পাশ করলেন। তিনি প্রথম বিভাগ পেলেন এই বিরূপ পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু এই কিশোর, যার চাচি এবং খালাকে তিনি মা বলে চেনেন, এই কিশোর এখন কী করবেন? এই কিশোরের পক্ষে কলেজে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, কেননা ওই অঞ্চলে কোনো কলেজ ছিল না। কলেজ ছিল জেলা শহরে, সেখানে থাকার কোনো সঙ্গতি ছিল না। এই কিশোর তখন গেলেন কলকাতায় চাকরির খোঁজে এবং ঘটনাক্রমে স্টেটসম্যান পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে যায়।

সেই এডিটর পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের কাছে চিঠি দিলেন। বললেন যে, এই ছেলেটাকে তোমরা একটা দারোগার চাকরি দাও। তো চিঠি দিয়েছেন, এতে আমার বাবা খুব খুশি হয়েছেন এবং বাড়িতে ফিরে তার মাকে বলেছেন যে একটা চাকরির সম্ভাবনা আছে। তো তার মা দারোগার চাকরি কথা শুনে বললেন, তুই এই চাকরি করিস না। তোকে নানান জায়গায় যেতে হবে, মারামারির মধ্যে থাকতে হবে। তুই কলকাতায় গিয়ে অন্য কোনো চাকরির চেষ্টা কর। আমার বাবা তখন আবার কলকাতায় গেলেন, প্রথমে প্রাইভেট চাকরি বা অন্য কোনো সরকারী চাকরি এগুলো করলেন। তো এটা ছিল কাহিনী। এটা হচ্ছে এই অঞ্চলের মানুষদের কাহিনী।

প্রশ্ন উঠবে এইরকম একটা ঈশ্বরবর্জিত এলাকাতে চৌধুরীরা কেন এলো। আমার প্রয়াত ভাই এ সম্বন্ধে গবেষণা করার চেষ্টা করেছে। সে খুঁজে পেয়েছে যে, এর সঙ্গে সূর্যাস্ত আইন জড়িত। জহিরউদ্দীন চৌধুরী নামে একজন জমিদার ছিল। এই সূর্যাস্ত আইনের কারণে তার জমিদারি নিলামে ওঠে এবং সেটা কিনে নেয় তারই এক বন্ধু শ্রীনাথ রায়। তো জহিরউদ্দীন তখন তার প্রজা হয়ে গেলেন, সেখানে আর তিনি কী করে থাকেন? তিনি জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এসে এখানে বসবাস করা শুরু করেন। তাহলে এখানে একটা সামাজিক ইতিহাসও আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সূর্যাস্ত আইন কীভাবে কাজ করেছে। এই জহিরউদ্দীনরা তো গেল দুর্বল হয়ে। এই যে আবার অধিকাংশ মুসলমান কৃষক। আবার যারা জমির মালিক তারা হিন্দু। তো ১৯০৫ সালের যে পার্টিশন, পরবর্তী যে অধ্যায়গুলো, স্বদেশী আন্দোলন— এগুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা চলে এলো। এর পরিণতি হলো ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। এত বড় দুর্ঘটনা আমাদের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের পরে আর ঘটেনি।

তো এই যে আমাদের গ্রামাঞ্চল, তার সঙ্গে আমার ৩ বার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছে ইতিহাসের তিনটা পর্যায়ে। একটা হচ্ছে ঔপনিবেশিক আমল, আরেকটা হচ্ছে পাকিস্তান আমল, আরেকটা হচ্ছে বাংলাদেশের সময়। এই যে তিনটা সময়- বড় রাষ্ট্র ছোট হলো, ছোট রাষ্ট্র আরও ছোট হলো। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি সেটা হলো যে, রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। রাষ্ট্রের কাঠামো আমলাতান্ত্রিক রয়ে গেছে, অর্থনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদী ধরনের হয়ে গেছে। কাজেই ওই ধারাবাহিকতায় এটি অগ্রসর হলো।

এখন আমি আমার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলি। সেটা হলো ১৯৪৩ সালে আপনারা জানেন মন্বন্তর হয়েছিল। তাতে ৩০ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল এবং জাপানিরা বোমা মেরেছিল। তো সেইখানে আমাদের এই গ্রামে লোকেরা সব ফেরত এসেছে কলকাতা থেকে। তো সেই সময়কার একটা ঘটনা আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। সেটা হলো আমাদের গ্রামের একজন লোকের আত্মহত্যার ঘটনা। আমরা তখন শিশু। শুনলাম একটা লোক আত্মহত্যা করেছে। কৌতূহল নিয়ে গিয়ে দেখি, লোকটি গাছের সাথে ঝুলছে। ঠিক যেভাবে কলাগাছের ডাটা ঝুলে থাকে। সেই মানুষটা বেকার ছিল, অনাহারী ছিল এবং আত্মহত্যা করেছিল। তো এই যে একটা ছবি, এটা আমাকে গোটা ব্রিটিশ আমলের কথাটা মনে করিয়ে দেয়। এটাই হলো ব্রিটিশ আমলের একটা ছবি।

তারপরে আমরা ওখান থেকে চলে গেলাম রাজশাহীতে। রাজশাহীতে থেকে গেলাম কলকাতাতে। এটা হলো ৪৬ সালের ঘটনা। কলকাতাতে আমরা বেশ গুছিয়ে বসেছি। আমরা ভাবিনি যে কলকাতা থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। স্কুলে ভর্তি হয়েছি, পড়াশুনা শুরু করেছি। এর মধ্যে হঠাৎ করে এই দেশভাগের ঘোষণাটা এলো। আমরা কলকাতাতে যে রাস্তায় থাকতাম, সেটা ছিল খিদিরপুর অঞ্চলে। রাস্তাটার নাম ছিল ওয়াটগন স্ট্রিট, গঙ্গার ধারে। তো, আমি পরে গিয়ে দেখি সেটার নাম পরিবর্তন করেছে। ওইটা মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্ট্রিট হয়েছে। অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ওই রোড থেকে কবি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আরও দুইজন মহাকবি- রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র তারাও ওইখানকার। এবং দেখেছি ওই পাড়াতে হেমচন্দ্রের বাড়িতে একটা পাঠাগার হয়েছে। বছর পাঁচেক আগে বোধহয় আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। যেয়ে দেখলাম সেখানে একটা গ্রন্থাগার হচ্ছে। তো ওই যে একটা পাড়া গড়ে উঠেছে, সেখানে আমাদের থাকার কথা ছিল। সেখানে থেকে আমরা চলে এসেছি।

আমাদের ওই অভিজ্ঞতা আমার মেজভাই স্মরণ করেছে। ৪৭ সালে আমরা যখন এখানে (ঢাকায়) এলাম, ফুলবাড়িয়া স্টেশনে নামলাম গোধূলি লগ্নে। অন্ধকার, বাতি নেই, ঘোড়ার গাড়ি। কোথায় যাব ঠিক নেই। তার মনে পড়েছে যে, আমরা তো শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এসেছি। আলোর মধ্য থেকে এসেছি। এখানে কোথায় এলাম? তার তখন কান্না পেয়েছে।

Comments