পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উর্দু কবি নওশাদ নূরীর সাহস

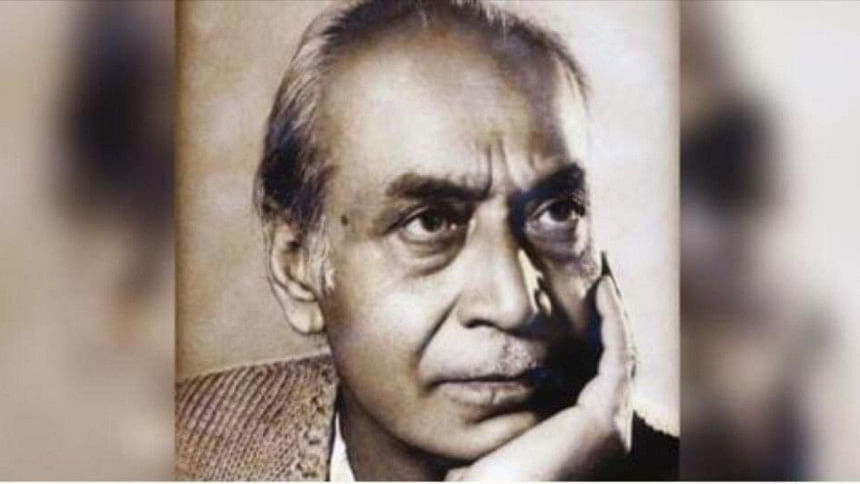

গায়ে তার আজানুলম্বিত পাঞ্জাবি, পরনে চুন্ত পাজামা, আর পায়ে স্যান্ডেল। এ ছিল তার সারা জীবনের নিয়মিত পোশাক। মুখে সিগারেট নতুবা পান। মাথায় কাঁচা-পাঁকা চুল। প্রায় সাত ফুট দীর্ঘাকৃতির এই মানুষটিকে দূর থেকে দেখলেই চেনা যেত। বাঙালিপ্রেমি উর্দুকবি নওশাদ নূরী।

ষাটের দশকে তাকে দেখেছি 'দৈনিক প্রভাত' সম্পাদক কামাল লোহানী ভাইয়ের সঙ্গে। দুজনের পরনের পোশাক ছিল একই। উচ্চতাও প্রায় সমান। একত্রে হাঁটলে মনে হতো দুই ভাই। তাদের সখ্যও ছিল প্রগাঢ়। শুধু উর্দু নয়; নওশাদ নূরীর ইংরেজি ভাষায়ও বেশ দখল ছিল।

১৯৯৭ সালে হোটেল পূর্বাণীতে শ্রদ্ধেয় কবি ফজল শাহাবুদ্দীনের 'কবিকণ্ঠ' আয়োজিত কবিতা উৎসবে ভারত থেকে এসেছিলেন অভিনেত্রী শাবানা আজমীর স্বামী জাভেদ আখতার। এই অনুষ্ঠানে নওশাদ নূরী প্রাঞ্জল বাংলায় বক্তব্য রাখেন উর্দু কবিতা সম্পর্কে, যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

নওশাদ নূরী আর বেঁচে নেই। দীর্ঘদিন ক্যানসারে ভুগে ২০০০ সালের ১৮ জুলাই ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

১৯২৬ সালে বিহারের দ্বারভাঙ্গায় তার জন্ম। ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে পাটনা বিএন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। নওশাদ নূরী তার ছদ্মনাম। আসল নাম মোহাম্মদ মোস্তফা মাসুম হাশমী।

১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা আসেন। পরে পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের মিলিটারি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট বিভাগে যোগ দিতে করাচি যান। কিন্তু ১৯৬০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের গণনির্যাতন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে চাকরি ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন।

নওশাদ নূরী করাচি থেকে ঢাকায় ফিরে ১৯৬০ সালে নিউমার্কেটে উর্দু কথাশিল্পী আনোয়ার ফারহাদের সঙ্গে যৌথভাবে একটি বইয়ের দোকান খোলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই দোকানে বসতো ঢাকার বাঙালি ও উর্দু লেখকদের আড্ডা। আড্ডা না বলে একে লেখকদের মিলনমেলা বললেও অত্যুক্তি হবে না। যেহেতু ব্যবসায়িক চিন্তাধারা তার ছিল না, তাই বইয়ের দোকান লোকসান দিতে দিতে একদিন বন্ধই হয়ে যায়। আড্ডা দিয়ে তো আর ব্যবসা চলে না।

বাংলাদেশে উর্দু সাংবাদিকতায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৮ সালে উর্দু সাপ্তাহিক 'রুদাদ' এবং ১৯৬৯ সালে সাপ্তাহিক 'জারিদা' প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিক 'জারিদা' ১৯৭১ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। 'জারিদা'য় নওশাদ নূরী জোরালো ভাষায় ৬ দফা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। এ জন্য তিনি পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকারও হন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ স্মরণে তিনি এক অসাধারণ কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন কবি আসাদ চৌধুরী। তার কয়েকটি ছত্র—

আজানের রেশ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে

মসজিদে কে ঢুকেছে পিচাশ হালাকু খানের মতো?

দিগন্ত থেকে সূর্য নামলো নিঃশব্দে ফসলের মাঠে

নিষ্পাপ অশ্রুর মতো।

বাঘের ভয়ে হরিণ যেমন ক'রে পালিয়ে বেড়ায়

তেমনি আল্লাহর সৃষ্টি দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে ফিরছে।

মসজিদের মিনারে কামানের চিহ্ন দেখলাম

দোহাজারি থেকে ঝালকাঠি সবখানেই,

আঙিনার লাউমাচানে দেখলাম মদের বোতল প'ড়ে আছে,

আর ঘরের ভেতর বাহাদুর সেপাইদের বেলেল্লাপনা।

বাঁশের বেড়ার ওপর বেয়োনেটের দাগ দেখলাম

শীতল পাটির ওপর দেখলাম রক্তের আলপনা।

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়াই একমাত্র পথ,

আর কোনো ওষুধ নেই;

ঘৃণার প্রচণ্ড আবেগ ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই,

জনগণের প্রচণ্ড বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

এখানে নওশাদ নূরী স্বাধীনতার কথা সুষ্টভাবে উল্লেখ করেন। যেমন: 'কাগান থেকে রাঙামাটির দূরত্ব আজ অনেকগুণ বেড়ে গেছে।/সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়াই একমাত্র পথ।'

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন কবি নওশাদ নূরী। তাছাড়া ষাটের দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন সরকারের নির্দেশে বাংলাদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের মানসে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিরোধী প্রচার শুরু হয়। তখনকার পাকিস্তানপন্থী ঢাকার কিছু বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের এই গণবিরোধী উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কবি নওশাদ নূরীর নেতৃত্বে স্থানীয় উর্দু কবি-সাহিত্যিকেরা পাকিস্তানের এই অপচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেন।

নওশাদ নূরী বাংলাদেশে উর্দু লেখক মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম। দেশের যেকোনো স্থানে মুশায়েরা হলে নওশাদ নূরীর ডাক পড়তো। বাঙালি লেখক মহলেও তিনি ছিলেন সমান জনপ্রিয়। এক সময় নওশাদ নূরী পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তাই তিনি মে দিবস উপলক্ষে যে কবিতা লেখেন তার মর্মার্থ উদ্ধৃতিযোগ্য—

পহেলা মে তুলছে আওয়াজ

যারা নির্জীব, চেতনবিহীন

আমার হুকুম, উঠে দাঁড়াও-

এই ধরিত্রীর পলের, ক্ষণের, সব-মুহূর্তের

লাভ ও ক্ষতির চায় খতিয়ান।

একটি শিশু, ভুখা, নাঙা মায়ের দিকে দৃষ্টি মেলে

পিতার কাছে চাইছে অস্ত্র, লড়াই করার ল'ড়ে যাবার....

তিনি গ্রামের শোষিত মানুষের মুক্তির কথা ভাবতেন। তাই কমরেড আব্দুল হকের মৃত্যুতে তার ভক্তদের নতুন কর্মসূচী দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। লক্ষ্য, সাধারণ মানুষের, কৃষক-মজুরের অর্থনৈতিক মুক্তি। সাম্যবাদী কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন তার প্রিয় কবি। কারণ, তিনি নিজেও ছিলেন সাম্যবাদী। তাই বিদ্রোহী কবি নজরুল সম্পর্কে লিখেছেন একটি সুন্দর কবিতা। তাতে অসুস্থ নজরুলের সঠিক চিত্র ফুটে উঠেছে—

তাঁর দৃষ্টিহীন চোখ

এখনও তুফান খুঁজছে।

থর-থর করা ঠোঁটে

এখনও কথার আবেগ-

একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের পর

অস্থির সমুদ্র যেমন

মূর্তি আর শিল্পে পরিপূর্ণ

নিরেট মর্মরপ্রন্তর

নওশাদ নূরী ছিলেন বাংলাদেশের উর্দু লেখকদের অভিভাবকস্বরূপ। ভারত-পাকিস্তানের যেকোনো উর্দু কথাশিল্পী ঢাকায় এলে প্রথমে তার সঙ্গেই যোগাযোগ করতেন। পরে আমরা তার মাধ্যমে জানতে পারতাম কে এসেছেন। এখনকার উর্দু লেখকদের আনন্দ-বেদনার সাথী ছিলেন কবি নওশাদ নূরী। ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঢাকার 'আনজুমানে আদব'র (লেখক সংস্থা) সভাপতি। আর ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত এশীয় কবিতা উৎসবের সমন্বয়কারী।

নওশাদ নূরী বেঁচে থাকতে ২০০০ সালের জানুয়ারিতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার কবিতা সংকলন 'রাহ-ও-রসমে আশনাই'। ঢাকা থেকে তার দ্বিতীয় উর্দু কাব্য 'রওজন-ই-দিওয়ার' নামে প্রকাশিত হয়।

বাঙালিপ্রেমিক নওশাদ নূরী আমাদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকবেন একজন বাংলাদেশ প্রেমিক, বাঙালির বন্ধু উর্দু কবি হিসেবে। সাম্যবাদী, মানবতাবাদী ও দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে। কেননা, একজন ভিন্নভাষী মানুষ হয়েও নওশাদ নূরী একাত্তরের বিভীষিকাময় দিনগুলোতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে জীবন বিপন্ন করে কলম ধরেছিলেন সাহসিকতার সঙ্গে, যা ঢাকায় বসবাসরত অনেক বাঙালি কবির পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

জাফর আলম: প্রবীণ উর্দু সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট অনুবাদক

Comments