ধনীরা কীভাবে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বদলে দিতে পারেন?

করোনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি— যারা সামান্য অসুখ-বিসুখের চিকিৎসাও বিদেশে করাতেন, তাদের অনেকেই এখন দেশের দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থার অধীনে তাদের তুলনায় ‘বিলো স্ট্যান্ডার্ডের’ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন, বা নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

করোনায় তাদের অনেকের মৃত্যুও হচ্ছে। যদিও তাদের অন্য রোগেও মৃত্যু হতে পারতো। কিন্তু, কে কখন কোথায় কীভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, সেটি তিনি নিজে নির্ধারণ করেন না বা করতে পারেন না। অর্থাৎ করোনা এখানে উসিলামাত্র।

এখন প্রশ্ন হলো, এই যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তথা বাধ্য হয়ে দেশের হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাতে বেঁচে থাকলে তারা এবং যাদের মৃত্যু হচ্ছে তাদের পরিবার কি ভবিষ্যতে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থাটি আমূল বদলে দিতে পারেন?

কীভাবে বদলে দেয়া সম্ভব?

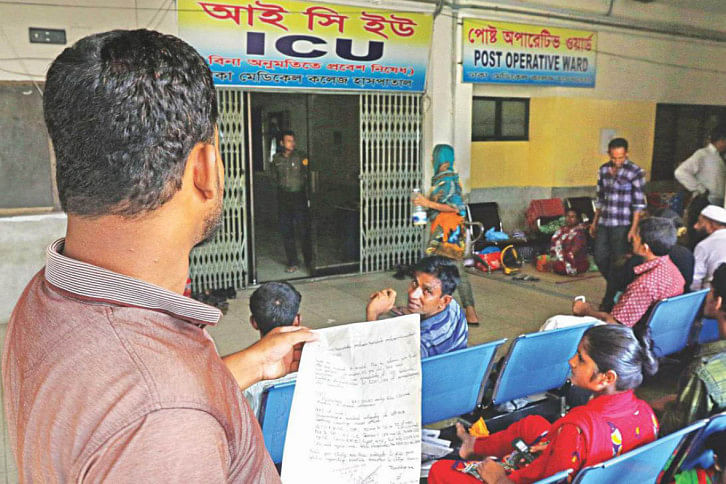

১. একজন শিল্পপতি চাইলে দেশের যেকোনো একটি সরকারি হাসপাতালে ৫০ বেডের একটি আইসিইউ তৈরি করে দিতে পারেন। এভাবে ৫০ জন শিল্পপতি ৫০টি হাসপাতালের চিত্র বদলে দিতে পারেন। এসব ব্যক্তি করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির (সিএসআর) আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা অনুদান দেন। আগামী এক বছরের অনুদান যদি তারা শুধু সরকারি হাসপাতালে দেন, তাহলে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে এটি একটি বিরাট কাজ হবে। দেশের একটি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক সম্প্রতি দুটি হাসপাতালে আধুনিক আইসিইউ যন্ত্রপাতি উপহার দিয়েছেন। ফলে এটি অন্যদের জন্যও উদাহরণ হতে পারে।

২. স্বাস্থ্য খাতে প্রতি বছরই সরকার অনেক টাকা বরাদ্দ দেয়, যার একটি বড় অংশ অনুন্নয়ন ব্যয় অর্থাৎ ডাক্তার ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা-বোনাস ইত্যাদি। কিন্তু, জেলা-উপজেলা পর্যায়ের অনেক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেই যন্ত্রপাতির সংকটের সংবাদ নিয়মিত গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়। ধনীরা এসব হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ও লজিস্টিক সংকট কাটাতে উদ্যোগ নিতে পারেন। সরকারকে নগদ অর্থ না দিয়ে তারা নিজেরা যন্ত্রপাতি কিনে দিতে পারেন।

৩. যেসব শিল্পপতি বা ধনীর প্রাইভেট হাসপাতাল আছে, তারা এসব হাসপাতালকে পয়সা কামানোর মেশিন না বানিয়ে চিকিৎসাসেবা স্বল্প-মধ্য আয়সহ সব ধরনের মানুষের নাগালে নিয়ে আসতে পারেন। তারা এই হাসপাতালগুলোকে সামাজিক কাজ হিসেবে নিতে পারেন। তাদের প্রত্যেকের টাকা কামানোর আরও অনেক উপায় আছে। সেই তালিকা থেকে হাসপাতালকে বাদ দিতে পারেন।

৪. একটি প্রাইভেট হাসপাতালও কীভাবে অল্প খরচে মানুষকে উন্নত সেবা দিতে পারে, তার বড় উদাহরণ গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল। ধনীরা এই হাসপাতালটিকে তাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে রাখতে পারেন।

৫. প্রাইভেট হাসপাতালগুলোয় অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পয়সা কামানোর জন্য নানাভাবে রোগীদের জিম্মি করার প্রবণতা বন্ধে সরকারকে কঠোর আইন করতে হবে এবং সেই আইনের মূল স্টেকহোল্ডার বা অংশীজন হবেন দেশের ধনীরা— বিশেষ করে যাদের হাসপাতাল ব্যবসা আছে।

পরিবর্তন কি এতই সহজ?

১. ধনীরা সরকারি হাসপাতালে চ্যারিটি হিসেবে যন্ত্রপাতি দিতে চাইলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট লোকজন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এভাবে অনুদান নিতে আগ্রহী হবেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তারা চান বেশি বেশি প্রকল্প, টেন্ডার এবং তার ভাগ-বাটোয়ারা।

সরকারি হাসপাতালের যন্ত্রপাতি কেনার নামে কী ভয়াবহ অনিয়ম ও লুটপাট হয়, তার একটি ছোট্ট উদাহরণ জাতিকে দেখিয়েছিল একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল। সেটি হাজারো ঘটনার মাত্র একটি উদাহরণ। তাছাড়া সরকারি হাসাপাতালের কেনাকাটায় পর্দাকাণ্ডের কথাও মানুষ ভুলে যায়নি।

এই লুটপাট প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের কোন স্তরের রাঘববোয়ালরা জড়িত থাকেন, তাও সবার জানা। কোনো ব্যবসায়ী সরকারি হাসপাতালে সরাসরি যন্ত্রপাতি কিনে দিলে সেখান থেকে কর্মকর্তাদের চুরি করার সুযোগ থাকবে না। এটি তাদের জন্য কোনো লাভজনক বিষয় হবে না। দেশের কল্যাণের চেয়ে তারা যেহেতু নিজেদের কল্যাণ নিয়ে বেশি চিন্তিত, ফলে দেখা যাবে ব্যবসায়ীরা এরকম উদ্যোগ নিলেও তা নানাবিধ আমলাতান্ত্রিক ফিতায় বেঁধে ফেলা হবে।

২. ধরা যাক সব আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে জেলা-উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালগুলোতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হলো ঠিকই, কিন্তু সেগুলো চালানো ও রক্ষণাবেক্ষণের লোক নেই। প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায় অনেক হাসপাতালেই এরকম দামি-দামি যন্ত্রপাতি অবহেলায় পড়ে থেকে নষ্ট হওয়ার সংবাদও সংবাদমাধ্যমে এসেছে।

৩. রাজধানী এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ধনীরা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করলেও যারা এগুলো দেখভাল করবেন, তারা কতটা আন্তরিক হবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। কেননা, প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সঙ্গে সরকারি হাসপাতালের অনেক ডাক্তার-নার্সসহ সংশ্লিষ্টদের গোপন আঁতাত থাকে।

সরকারি হাসপাতালে গিয়ে মানুষ সন্তোষজনক সেবা পেলে বা সেখানে সেবার মান ভালো হলে ব্যক্তি পর্যায়ে গড়ে ওঠা হাসপাতাল ও ক্লিনিকের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা কমবে। অনেকের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেবে। ওইসব প্রাইভেট হাসপাতাল-ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগী পাঠানোর বিনিময়ে যে পয়সা পাওয়া যায়, সেই লোভ সংবরণ করাও অনেকের পক্ষে কঠিন।

পরিশেষে…

বাংলাদেশে ধনী লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত গত ১০ বছরে দেশে ধনকুবেরের (৫০ লাখ ডলারের বেশি সম্পদের অধিকারী) সংখ্যা বেড়েছে গড়ে ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ হারে। বহুজাতিক আর্থিক পরামর্শ দানকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েলথ এক্স-এর সাম্প্রতিক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, একটি দেশে বৈধভাবে ধনীর সংখ্যা যদি বাড়ে এবং তারা যদি ঠিক মতো কর দেন, তাহলে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেই হোক, বিনিয়োগ করেন।

যদিও আমাদের দেশে ধনী হওয়ার পথে অনেকেই নানাবিধ অন্যায় ও অবৈধ পথ অনুসরণ করেন। তারপরও তারা যদি ঠিকমতো কর দেন এবং সেই অর্থ জনগণের জন্য বিশেষ করে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করা যায়, তাহলে সেটি সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণ বয়ে আনে।

সরকার প্রতি বছরের বাজেটেই অপ্রদর্শিত বায় বা কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়। আসন্ন বাজেটেও হয়তো কমবেশি এই সুযোগ দেওয়া হবে। সুতরাং সরকার যদি এ বছরের বাজেটে করোনার বাস্তবতা মাথায় রেখে এরকম ঘোষণা দেয় যে, সরকারি হাসপাতালে টাকা দিলে বা যন্ত্রপাতি কিনে দিলে সেই টাকার উৎস জানাতে হবে না, অর্থাৎ অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ বা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হবে, তাহলে দেখা যাবে এই খাতে প্রচুর সাড়া মিলছে।

অনেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সুনাম অর্জনের জন্যও এই খাতে পয়সা দেবেন। তবে অবশ্যই সেটি সরকারকে নগদ দেওয়া যাবে না। কারণ, নগদ দিলে সেটা নানা সিস্টেমে লুটপাট হবে।

ব্যবসায়ীদের বলতে হবে তারা ভালো মানের যন্ত্রপাতি (একটা স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে দেওয়া হবে) কিনে সরাসরি হাসপাতালে স্থাপন করে দেবেন। সরকার শুধু কর্মচারীদের বেতন দেবে।

বিষয়গুলো ভাবতে ভালো লাগলেও বাস্তবতা এত সহজ নয়। কিন্তু, করোনার মতো এত বড় ধাক্কার পরও যদি আমাদের জাতীয় চরিত্র কিছুটা হলেও না বদলায়, বা করোনা আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার যে ভয়াবহ দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো, ভবিষ্যতে যদি এই খাতে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন না আসে, তাহলে সেটি শুধু দুঃখজনকই নয়, বরং আমাদের পুরো জাতির জন্যই সেটি হবে লজ্জার। সেই লজ্জার মাশুল ভবিষ্যতে আমাদের আরও অনেক ভাবেই দিতে হবে।

আমীন আল রশীদ: কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর, রংধনু টেলিভিশন

(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নিবে না।)

Comments