নীরবেই চলে গেল ‘গণতন্ত্র দিবস’

যে দিনটিকে গণতন্ত্রের পুনর্জন্মের দিন হিসেবে লাখো মানুষ স্বাগত জানিয়েছিল, যে দিনটিকে সামরিক শাসনকে ছাপিয়ে জনগণের বিজয়ের দিন হিসেবে অভিহিত করা হয়, নীরবেই চলে গেল সেই দিনটি। আমাদের কাছে গণতন্ত্র এখন কতটুকু গুরুত্ব বহন করে, এই অবজ্ঞাই কি সে কথা বলে দেয় না? অলীক স্বপ্ন? অন্যথায় কেন এই উদাসীনতা?

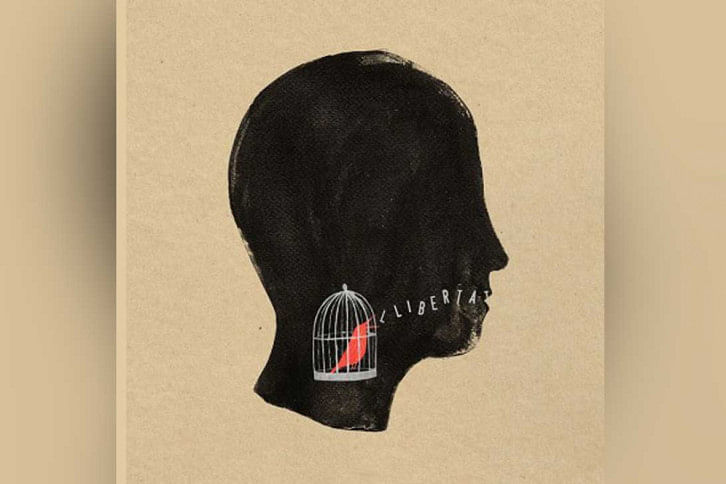

বলছিলাম ৬ ডিসেম্বরের কথা। ১৯৯০ সালে যেই দিনে সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে স্বৈরশাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্বার উন্মোচন হয়েছিল। ভয়াবহ ক্ষত নিয়েও সেদিন বেঁচে গিয়েছিল গণতন্ত্র। এখন একই কথা আমাকে বার বার লিখতে হচ্ছে—গণতন্ত্র করোনায় আক্রান্ত, এর ফুসফুস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, যা শ্বাস নিতে পারছে না।

কেন জেনারেল এরশাদের পতনকে কখনো বিস্মৃত এবং এর তাৎপর্যকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়, তার পেছনে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। প্রথমত, জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর বৃহত্তর ঐক্য, যা তার পতনের কারণ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তার সঙ্গে এমন একটি ব্যবস্থাকে উৎখাত করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় সামরিক শাসন স্থায়ী রূপ পেত।

গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালী করার যে যাত্রা, সেখানে শান্তিপূর্ণ গণবিক্ষোভের মাধ্যমে সামরিক সরকারকে উৎখাত করা অন্যতম উল্লেখযোগ্য অর্জন। এটি প্রমাণিত যে, যখন জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় ও সব বিরোধীদল একত্রিত হয়, তখন তারা একটি সুসজ্জিত সামরিক সরকারেরও পতন ঘটাতে পারে।

সাধারণত এক সামরিক সরকার থেকে অন্য সামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা যায়। কিংবা পরিবর্তন আসে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। কিন্তু, সহিংসতা ছাড়া গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা জনমতের কাছে সামরিক সরকারের আত্মসমর্পণ করার নজির খুব বেশি নেই। (এখানে লক্ষণীয় যে, জনমতের কাছে শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের কারণেই এরশাদ এরপর প্রায় তিন দশক ধরে রাজনীতিতে থাকতে পেরেছেন এবং প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও কলহের কারণে এরশাদ ও তার দলের জন্য ভূমিকা পালনের সুযোগ তৈরি হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তিনি ‘কিংমেকার’ হয়ে উঠেছিলেন।)

রাজনৈতিক দলের ঐক্য নানা মতের মানুষকে একত্রিত করে একটি অদম্য ‘জনগণের বাহিনী’ গড়ে তুলেছিল, যার ফলে এরশাদের সমর্থন থেকে সরে যাওয়া ছাড়া সামরিক বাহিনীর আর কোনো বিকল্প ছিল না। এটি শুধু বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সামরিক নেতাদের কাছে একটিই বার্তা দেয় যে, সীমা অতিক্রম না করা, নিজেদের সাংবিধানিক কাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা এবং এর বাইরে না যাওয়া। আমাদের সেনাবাহিনী সেই শিক্ষাই মেনে চলছে এবং বর্তমান পেশাদার সেনাবাহিনী শান্তিরক্ষা কাজের মাধ্যমে আমাদের জন্যে সম্মান বয়ে এনেছে।

জেনারেল এরশাদের ক্ষমতায় আসা এবং তার প্রশাসন দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম অনুসরণ করেছিল? সহজভাবে বলতে গেলে, দেশ পরিচালনায় সেনাবাহিনীকে অংশগ্রহণ করানোর জন্য সংবিধানে সংশোধনী আনার মাধ্যমে দেশ পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্টতাকে বৈধতা দেওয়া এবং একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বলেছিলেন, তার প্রস্তাবনাটি ছিল ‘গভীর রাজনৈতিক-সামরিক সমস্যা’ সমাধান করা এবং নিশ্চিত করা যে ‘এক বছর বা দশ বছর পর কিংবা আর কোনোদিনই যাতে দেশে ‘অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ড না ঘটে’। কী চমৎকার চিন্তা, ভবিষ্যতের অভ্যুত্থান রোধ করতে জেনারেল এরশাদ স্থায়ী অভ্যুত্থানের পরামর্শ দিচ্ছিলেন!

তার ফরমুলা ছিল রাজনৈতিক বাহিনীকে সামরিক অভিজাতদের আজ্ঞাধীন করা কিংবা সর্বোপরি তাদেরকে সমান অবস্থানে রাখা; যাতে সামরিক ও বেসামরিক সরকার একসঙ্গে দেশ পরিচালনা করতে পারে। এটি সামরিক বাহিনীকে স্থায়ীভাবে রাজনৈতিক করে ফেলত এবং একটি প্রফেশনাল ফাইটিং ফোর্স হিসেবে তাদের কার্যক্রম ধ্বংস হয়ে যেত। একটি প্রফেশনাল ফাইটিং ফোর্সের জন্যেই তো করদাতারা নিরলসভাবে অবিরত কর দিয়ে যাচ্ছেন।

জেনারেল এরশাদের এই চিন্তা ছিল গণতন্ত্রকে বিকৃত করার এবং পরিকল্পনা ছিল ‘জনগণের সার্বভৌমত্ব’র ধারণাটি স্থায়ীভাবে ধ্বংস করা, যা এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমে ব্যর্থ হয়েছে। এবং এখানেই এরশাদের পতনের তাৎপর্য ও এই দিনটি স্মরণের গুরুত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে।

এরশাদের সময়কাল নিয়ে আলোচনার সময় মানুষ তার দুর্নীতি ও ব্যক্তি জীবন নিয়ে চর্চা করে। অথচ তার শাসনামলের মূল তাৎপর্য ছিল, তিনি দেশ পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর স্থায়ী জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। গুঞ্জন ছিল যে, এমনকি তিনি তুরস্ক ও স্বৈরশাসক সুহার্তোর ইন্দোনেশিয়াতে প্রতিনিধিও পাঠিয়েছিলেন। যাতে তারা দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে সশস্ত্র বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে শিখে আসতে পারে।

১৯৮১ সালের নভেম্বরে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার। এর চার মাসের মাথায় ১৯৮২ সালের মার্চে সব ভনিতা ছেড়ে প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল জেনারেল এরশাদ। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়েই সাধারণত সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু, এরশাদ যখন ক্ষমতা দখল করেন, তখন এর কোনোটাই প্রকট ছিল না। এরশাদের নিজের উচ্চাভিলাষ ও প্রশাসনে সামরিকায়নের সূচনাকারী জেনারেল জিয়ার আমলে যেসব সামরিক কর্তাব্যক্তি ক্ষমতা, জৌলুস ও অর্থবিত্তের স্বাদ পেয়েছিলেন তারাই এই পালাবদলের নিমিত্ত ছিলেন।

সেনাবাহিনীকে তুষ্ট করতে এবং যেকোনো অস্থিরতা দমন করতে প্রতিরক্ষা, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ প্রশাসনে সেনা কর্মকর্তাদের প্রবেশ করানোর একটি বিশাল প্রকল্প শুরু করেছিলেন এরশাদ। ১৯৮৭ সালে প্রায় দেড় হাজার সেনা কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৩ জেলাতেই পুলিশ সুপার করা হয় সাবেক সামরিক কর্মকর্তাদের। (দ্য শাহাবুদ্দিন ইন্টাররেগনাম: মুহাম্মদ এ হাকিম, ১৯৯৩) এরশাদের প্রথমদিকের মন্ত্রিপরিষদেও সেনা কর্মকর্তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

তবে, এরশাদের নয় বছরের শাসনে আমরা কী পেয়েছি বা হারিয়েছি, তা আজকের প্রশ্ন নয়। আজকে প্রশ্ন হলো— এরশাদের পতনের মধ্যে দিয়ে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো যে গণতন্ত্র পেল, তা নিয়ে আমরা কী করলাম?

এরশাদের পতনের পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারগুলো কী করেছিল? দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিনাশ, তার ব্যক্তিগত অসততা-অনৈতিকতা ও অপশাসনের কারণে ধারাবাহিকভাবে এরশাদের শাসনের নিন্দা করা হয়েছিল। কিন্তু, যে কারণে তার পতন ঘটানো হলো, আমরা কি সেসব থেকে মুক্তি পেয়েছি?

এরশাদের শাসনামলের সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল দুর্নীতি। তৎকালীন ব্যবসায়িক নেতা ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা এখনো ব্যবসা করছেন, তাদেরকে যখন নির্দ্বিধায় বলতে বলা হয় যে, এখনকার দুর্নীতিবাজদের কাছে সেই আমলের দুর্নীতিবাজরা নিছক শিশু তুল্য কি না, তখন ব্যবসায়িক নেতা ও উদ্যোক্তারা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন।

যখন আমরা সংবাদ প্রকাশ করি যে, কোনো মন্ত্রণালয়ের গাড়ি চালক বা অফিস সহকারী হাজার কোটি টাকার মালিক, তখন তাদের সেই পরিমাণ অর্থ ‘অতি সামান্য টাকা’ বলে মনে হয়। এ থেকে কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকে? ভাবুন, ‘রুই-কাতলাদের’ আইনের আওতায় আনা হলে আমরা আরও কী জানতে পারতাম। প্রতি বছর যে কোটি কোটি ডলার দেশ থেকে পাচার হয়, তাতে সবিস্তারে আর কিছু বলতে হয় না।

নৈতিক অবক্ষয়ের কথা তুলতে গেলে, ‘পাপিয়ারা’ ও ক্যাসিনো মালিকদের দিকে তাকালেই পুরোটা দেখা যায়। ফিরিস্তিতে আরও যুক্ত হয় দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা মাদকের ব্যাপক ব্যবহার ও ইয়াবা মহামারি। যা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সমর্থন ছাড়া এত দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপক হারে চলতে পারত না।

‘অধিকার ও স্বাধীনতা’র ক্ষেত্রে সামরিক বা আধা-সামরিক সরকার কখনোই নির্বাচিত সরকারের চেয়ে ভালো হতে পারে না। কিন্তু, সেখানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো আইন থাকা ভিন্ন বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এমন একটি আইন, যেটি দমনমূলক, নিন্দনীয় এবং ‘অধিকার ধ্বংসকারী’।

অতীতের কালো আইনগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের গঠন, আইনটির অনুচ্ছেদগুলোর অস্পষ্টতা ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতার বিশালতা বর্তমানে এটিকে সবচেয়ে ভীতিকর ও বিদ্বেষের বিষয়ে পরিণত করেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়া এই আইনের বিস্তৃত ব্যবহার এটিকে এমন এক জায়গায় নিয়ে পৌঁছায় ও তাৎক্ষণিক উপস্থিতি দেয় যা এটিকে অতীতের যেকোনো আইনের তুলনায় ব্যক্তিগত জীবন ও জনসাধারণের অধিকারের বিপরীতের ভয়ঙ্কর ও ঘৃণ্য শত্রুতে পরিণত করে। বর্তমান শাসনামলের বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল সাফল্য, যেগুলো উল্লেখ করা যেত, সেগুলো ম্লান করে কেবলমাত্র এই এক আইনের কারণে ইতিহাস এই শাসনামলকে কঠোরভাবে বিচার করতে পারে।

উল্লেখ করার মতো অনেক সাফল্যই বর্তমানে রয়েছে। উন্নয়নই হলো এই সরকারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, যা সর্বাধিক প্রশংসার দাবিদার। দেশের অবস্থাকে ‘বাস্কেট কেস’ থেকে ‘সম্ভাবনায় পূর্ণ ঝুড়ি’তে স্থানান্তরের তাত্পর্য উল্লেখযোগ্য। এটি আমাদেরকে কর্মক্ষমতা ভিত্তিক আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি দিয়েছে, যা কোনো দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের এবং বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। একইসঙ্গে আমরা পরবর্তী স্তরে যাওয়ার জন্যও প্রস্তুত রয়েছি। আমাদের এই সাফল্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর জন্য সরকার ও ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক প্রশংসার দাবিদার।

কিন্তু, এটাও ভুললে চলবে না যে, দেশে ধনী-গরিবের ব্যবধান আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলেছে। শুধু এর কারণেই আমাদের অনেক অর্জন হারিয়ে যেতে পারে সামাজিক অস্থিরতায়।

গণতন্ত্রে আমাদের ঘাটতিগুলোই সবচেয়ে বেশি হতাশার। জনগণের ইচ্ছা, জনগণের মতামত, সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের অধিকার, জনগণের স্বাধীনতা— এসব নিয়েই গণতন্ত্র। আজকের বাংলাদেশে ‘জনগণ’ কোথায়? জনগণ ও সরকারে মধ্যকার সম্পর্ক কোথায়? জনগণ কী চায়, কী ভাবছে, কিসে তারা খুশি বা অসন্তুষ্ট, সরকার তা কীভাবে জানে? যোগাযোগটা কোথায়? এটি কি কেবল গোয়েন্দা প্রতিবেদন বা দলীয় বিবরণের মাধ্যমেই জানা যাবে?

যারা কথা বলেন, যারা শোনেন এবং যারা প্রশংসা করেন তারা যদি একই গোত্রের হয়ে থাকেন, তাহলে সেটা আত্মদর্শন হিসেবে অভিহিত হয়। তথ্য প্রবাহের স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যমগুলোকে অবারিত রাখতে হবে। তাদের ‘শত্রু’ হিসেবে না দেখে সুশাসনের অঙ্গ হিসেবে পাশে থেকে সমর্থন দিতে হবে।

আমরা যেন এরশাদকে শেষ হাসি হাসার আনন্দ না দেই। প্লিজ।

মাহফুজ আনাম: দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক ও প্রকাশক

Comments