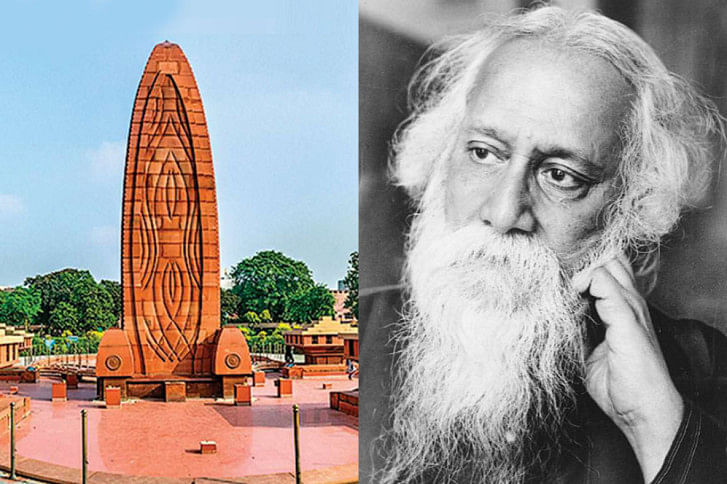

জালিয়ানওয়ালাবাগ নারকীয়তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ

জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের দিন ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ব্রিটিশদের সুচতুর কৌশলে এই বীভৎসতার কথা গোটা বিশ্বের কাছে প্রায় গোপন ছিল। নানা সূত্রে উড়ো কিছু খবর পাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রকৃত খবর জানবার জন্যে ১৭ এপ্রিল তিনি দীনবন্ধু অ্যান্ডুজকে পাঠালেন দিল্লিতে। দুই-তিন দিন পরেই খবরের কাগজে কবি পড়লেন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা।

২০ এপ্রিল আন্দোলন প্রত্যাহার ঘিরে গান্ধীজীকে একটা চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। সেই চিঠি থেকে বোঝা যায় যে, কবি তখনো পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগের তেমন কোনো সংবাদই পাননি।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, পাঞ্জাবের এই অনাচারের বিন্দু বিসর্গ সংবাদ বেসরকারী মহলে প্রকাশিত হয় নাই (রবীন্দ্রজীবনী: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা-১৪)। ভানুসিংহের পত্রাবলীতে কবি লিখছেন, আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম ক’রে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ সহ্য হয় না।.... পাঞ্জাবের.... দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুঁড়িয়ে দিলে।

২৯ মে ১৯১৯, শান্তিনিকেতনে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রও ছাপানো হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয়তার সব সংবাদ কবির কাছে আসে। অনুষ্ঠান বাতিল করে কবি চলে এলেন কলকাতায়। পরের দিনই গেলেন প্রবাসী’র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

৩০ মে খুব ভোরে প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ জোড়াসাঁকোতে পৌঁছালে কবি তাকে বলেন, ‘সারারাত ঘুমাতে পারিনি। বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজী রাজি হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের (দাশ) কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ করে থাকবে এ অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ সভা ডাকো।.... বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না।… আমার নিজের কথা আমার নিজের মতো করে বলাই ভালো।’ (শারদীয়া দেশ: ১৩৬৭, পৃষ্ঠা -২২)।

ভাইসরয়কে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন; … যে প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল, এবং যাঁহারা এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের লোক-হনন - ব্যবস্থা কি রূপ নিদারুণ, নৈপুণ্যশালী, তখন একথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে, এরূপ বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্মবিচারের দোহাই দিয়া নিজের সাফাই করিতে পারে না।… কোনো কোনো কাগজে পাশব নৈষ্ঠুর্যের সহিত আমাদের দুঃখ ভোগ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে, অথচ আমাদের যে সকল শাসনকর্তা পীড়িত পক্ষের সংবাদপত্রে ব্যথিতের আর্তধ্বনি বা শাসননীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত ইংরাজচালিত সংবাদপত্রের কোনো চাঞ্চল্যকে কিছুমাত্র নিবারণ করেন নাই।… রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে ‘নাইট’ উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন... সেই ‘নাইট’ পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার (যেন) ব্যবস্থা করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ সেদিন অবিভক্ত ভারতের প্রতিটি কোনায় ব্রিটিশবিরোধী স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত নেতাদের দোদুল্যমানতায় যখন দেশবাসীর ভেতরে একটা প্রবল ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের কলম যেন মৃতসঞ্জীবনীসুধার মতো গোটা দেশবাসীকে উজ্জীবিত করেছিল।

স্বাদেশিক চেতনা আর সাহসী মানসিকতা তৈরিতে সেদিন যে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা চিরদিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে একটা দৃঢ় অনুপ্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

একটি বর্বরতার বিরুদ্ধে গোটা দুনিয়ার কাছে অবিভক্ত ভারতবাসীর বিচারের প্রার্থনা স্বরূপই রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি সেদিন ওঠে এসেছিল। গোটা ইউরোপ-আমেরিকার সারস্বত সমাজ রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটির পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝেছিল ব্রিটিশের বর্বরতার স্বরূপটিকে। ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল খবরের কাগজগুলোও রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদকে উপেক্ষা করতে পারেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরের আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা মিথ্যা রটনা আকাশ ভারী করছিল। রটনাটি হলো, কবির জার্মানপ্রীতি ঘিরে এক ধরনের মিথ্যাচার। আর কবি নাকি ব্রিটিশবিরোধী নন- এমন অপপ্রচার। রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডের ডেইলি হেরাল্ড লেখে, ভারতীয় নেতারা যে ‘উপাধি’র খাতিরে তাহাদের জন্মগত অধিকার ত্যাগ করিবে না, তাহা রবীন্দ্রনাথের পত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে।

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান কবির অভিযোগ সম্পর্কে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে তদন্তের দাবি জানায়। দ্য ইস্ট অ্যাংলিকান টাইমস লেখে, আমরা যদি এখনই তদন্ত শুরু না করি, তাহলে তা মানুষের ক্ষোভের কারণ হবে। (রবীন্দ্রজীবনী, পৃষ্ঠা- ১৭)

ইউরোপ-আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বন্ধুকুলের একটা বড় অংশ কবির এই প্রতিবাদে তার ওপরে বেজায় চটে গিয়েছিলেন। এই ঘটনাও কবিকে অত্যন্ত ব্যথা দিয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের আসুরিক ঘটনার প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তেমন একটা করেননি। জাতীয় কংগ্রেস ঘটনার প্রতিবাদ করে একটি সিদ্ধান্ত নিলেও এই বর্বরতার প্রতিবাদে পথে নামেনি। অমল হোমের স্মৃতিচারণা (পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ) থেকে জানা যায়, দীপ্ত প্রতিবাদের জন্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনেক টিটকারি কবিকে সহ্য করতে হয়েছিল। অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রতিবাদেই গান্ধীজীও ‘কাইজার ই হিন্দ’ পদক ত্যাগ করেছিলেন। গান্ধীজী কিন্তু ওই নারকীয়তার এক বছরেরও বেশি সময় পরে, ১৯২০ সালের ১ আগস্ট ‘কাইজার ই হিন্দ’ ত্যাগ করেন। এর পরেও আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে গান্ধীজীর যে খোলা চিঠি (Mahathma, vol- 1 page-263-264) তা যথেষ্ট বেদনাবাহী বলে মনে হয়েছিল ভারতবাসীর কাছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের থেকে খিলাফতকে অনেক বেশি গুরুত্ব সেদিন গান্ধীজী আরোপ করেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরতা, গোটা পাঞ্জাব জুড়ে ব্রিটিশদের দমনপীড়ন সেদিন গান্ধীজীর কাছে ভারতের একান্ত অভ্যন্তরীণ বিষয় ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই মনে হয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মরণ দিবসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে পাঞ্জাবে এক মহাপাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে।… আত্মঘাতী হিংস্র প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি শান্তি আলোচনার আবহাওয়াকে (ইউরোপের পিস কনফারেন্সকেই কবি বোঝাতে চেয়েছিলেন) যে ভাবে আজ কলুষিত করে তুলছে, তাতেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যে ভারসাম্য আসতে লাগবে বহুদিন। জয়মদমত্ত শক্তিপুঞ্জের এই ভৈরবী-চক্রে আমাদের কোনো স্থান নেই। তারা তাদের অভিপ্রায়মতো দুনিয়াটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে (মূল ইংরেজি ভাষণের বাংলা অনুবাদ অমল হোম। তার পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা- ৯৫- ৯৭) এই ভাষণটি রবীন্দ্রনাথ জিন্নাহকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

Comments