দেশভাগ: ইতিহাসের বিস্মৃতি ও বেদনার আখ্যান

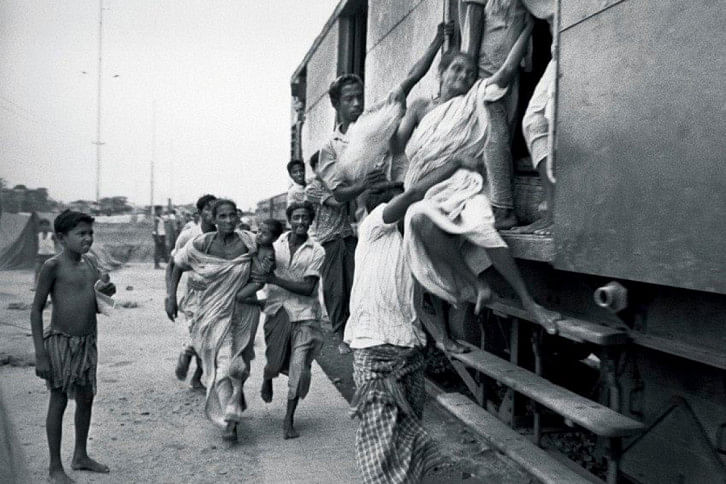

১৯৪৭ সালের এপ্রিলেও বোঝা যায়নি আগস্টে দেশভাগ হবে। এপারের মানুষ ওপারে যাবে। ওপারের মানুষ এপারে। মুর্শিদাবাদ, খুলনার মানুষ বিভ্রান্ত হবে—তাদের অংশে ভারত না পাকিস্তানের পতাকা উড়বে। সিলেটের করিমগঞ্জে পাকিস্তানের পতাকা উড়েও নেমে যাবে। প্রাক্তন এক ইংরেজ বিচারক স্যার সেরিল র্যাডক্লিফ যিনি আগে কোনোদিন ভারতবর্ষে আসেননি, ভালো করে ম্যাপ পড়ার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা (cartographic knowledge) যার নেই, প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা নেই এ অঞ্চলের মানুষের জীবন সংস্কৃতি, ভাষা ও আনন্দ-বেদনার—তাকে কিনা দায়িত্ব দেওয়া হলো বাংলাকে বিভক্ত করার বাউন্ডারি কমিশনের। তার আঁকিবুঁকি ও নানা কূটকৌশলের রাজনৈতিক সমীকরণে কোটি কোটি মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা আর বিপর্যয় নেমে আসবে। অনেকের নতুন পরিচয় হবে উদ্বাস্তু। ছেড়ে যেতে হবে সাত পুরুষের বসতি, স্মৃতি ও সংগ্রামের ভূমি, নদী, মাঠ-ঘাট, আশৈশব হেঁটে যাওয়া চেনা পথ, প্রান্তর। পেছনে পড়ে থাকবে ধু ধু স্মৃতির ভূমি, স্বজনের কবর আর শ্মশান। অসহায় অজস্র মানুষের স্থান হবে রিফিউজি ক্যাম্পে। কেউ যাবে দূর পৌরাণিক কাহিনীর অনুর্বর দেশে—দণ্ডকারণ্যে। তাদের সংগ্রাম ও গভীর বেদনা ফুরাবে না এক জীবনে।

বাংলা ভাগের ৭০তম বার্ষিকীতে গুণী চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেলের প্রামাণ্যচিত্র 'সীমান্তরেখা' আমাদের ইতিহাসের আড়ালে থাকা এক গভীর বেদনার আখ্যান মনে করিয়ে দেয়। ইতিহাসের অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন নতুন করে ভাবায়। তানভীর মোকাম্মেল আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে শিল্প, সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস-সচেতন একজন নিষ্ঠ পরিচালক ও সফল নির্মাতাই শুধু নন একই সঙ্গে তিনি একজন প্রাবন্ধিক, ছোটোগল্পকার এবং দেশভাগের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ গবেষক। তার ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র, সৃষ্টিশীলতা বিশেষ করে শ্রমলব্ধ গবেষণা দেশভাগ-নির্ভর অনেক কাজের জন্য তিনি সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকবেন। বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের লেখক ও শিল্পীরা দেশভাগ নিয়ে কাজ করেছেন খুবই কম। এর কারণ অবশ্য ইতিহাসের জটিল কোনো ধাঁধা নয়। বাংলা ভাগের ফলে ভারত থেকে প্রায় বিশ লাখ মুসলমান তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে আসেন। অন্যদিকে, পূর্ববঙ্গ থেকে ৫৮ লাখ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ভারতে দেশান্তরী হন। বেসরকারি হিসেবে এ সংখ্যা আরও বেশি। বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এই দেশান্তরী হওয়া ছিল বিরামহীন। পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগের উগ্রবাদী ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কুশীলবরা সংখ্যালঘু অনেককেই ভয়-আতঙ্ক দেখিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। সাতচল্লিশের পর পঞ্চাশে, ১৯৬৪ সালে কাশ্মিরে হজরতবাল মসজিদের দাঙ্গার সময়, পঁয়ষট্টিতে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং একাত্তরে যুদ্ধের সময়ও অনেকে গেছেন।

'সীমান্তরেখা'—প্রামাণ্যচিত্রটি শুরু হয় অপরাজিতা ঘোষাল ও অঞ্জলি চক্রবর্তীর জন্মভূমিতে ফেরা এবং স্মৃতিকাতর এক আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে। তাদের বাবা মদন কবিরাজ শান্তাহার রায়টের সময় দেশ ছাড়েন। বহু বছর পর সেই পিতৃভূমিতে ফিরে তারা স্মৃতি হাতড়ে বেড়ান। সময়ের স্রোতে বদলে যায় চেনা ভূগোল। তবু শান্তাহারে পৌঁছে খোঁজ করেন শৈশবের স্মৃতিজাগানিয়া আম গাছটার, নারিকেল, শিউলি গাছ আর কুয়োটার। কবিরাজ মদন চক্রবর্তীর মেয়ে শুনে ইতিহাসের অমনোযোগী প্রান্তে বেঁচে থাকা এক বৃদ্ধ চমকে উঠে বলেন, "তোমরা মদন চক্রবর্তীর মেয়ে, দেখো কী কাণ্ড ভগবান!" ইতিহাসের ক্ষতে ও গভীর গর্তে হারিয়ে যাওয়া মানুষ হঠাৎ ফিরলে এমন চমকে উঠার-ই কথা।

রাজনীতিটা ভগবানের নয়। ছিল শাসক শ্রেণি ইংরেজ আর কিছু ধূর্ত রাজনীতিবিদদের। যারা ধর্মের নামে মানুষকে বিভক্ত করেছে। একই খেতের ফল, একই নদীর জল ও বৃক্ষের ছায়ায় বেড়ে ওঠা মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঘৃণা ছড়িয়েছে। যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প থেকে আজও মুক্ত হয়নি এই উপমহাদেশ। দেশভাগের বেদনায় ব্যথিত লেখক অন্নদাশঙ্কর তাদের উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন,

“তেলের শিশি ভাঙল বলে

খুকির পরে রাগ করো

তোমরা যে সব বুড়ো খোকা

বাঙলা ভেঙে ভাগ করো

তার বেলা?”

বরিশালের মুলাদি, হিজলা, নোয়াখালী, পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চল থেকে লঞ্চে, স্টিমারে, ট্রেনে দেশ ছেড়ে আসা অসহায় মানুষগুলোর স্থান হয় রানাঘাটের কুপারস ক্যাম্পে। যেটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ আর্মির গো-ডাউন। এছাড়াও, ধুবুলিয়া ক্যাম্পে, অশোকনগর, বিজয়গড় প্রভৃতি ক্যাম্পে। যেসব অসহায় নারীদের যাওয়ার জায়গা ছিল না Permanent Liability (PL) হিসেবে তাদের জায়গা হয় ক্যাম্পে। তাদের বয়ানেও জানা যায় দেশভাগের সময়কার বীভৎস ও দুঃসহ জিঘাংসার স্মৃতি। সে বিষাদস্মৃতি সঙ্গী করেই কাটে এক দুর্বিষহ মানবেতর জীবন। ধানসিঁড়ি, সন্ধ্যা আর কীর্তনখোলা নদীর দেশে জন্ম নেওয়া কবি জীবনানন্দ দাশ তাদের জীবনের কথা ভেবেই যেন লিখে যান —

"যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের— মানুষের সাথে দেখা হয় নাকো তার।"

ক্যাম্পের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে পাঠানো হয় দণ্ডকারণ্যে। দূর হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড় জঙ্গলঘেরা নৈনিতালে। রামায়ণে উল্লেখিত সেই অনুর্বর ভূমি— রাম ও সীতা আশ্রয় নিয়েছিলেন নির্বাসিত হয়ে যেখানে। সেখানেই বন-জঙ্গল আর কাঁকড় পরিষ্কার করে ফসল ফলিয়ে কোনো রকমে অসহায় মানুষগুলো জীবন ধারণের চেষ্টা করেছে। সেই দণ্ডকারণ্যে বসেও স্বপ্ন বুনেছে নিজ জন্মভূমিতে না হোক আশপাশে কোথাও অন্তত ফেরার। আশির দশকে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি নামক দ্বীপে পুনর্বাসনের একটা প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু সে প্রচেষ্টাও রাজনৈতিক নানা অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেস্তে যায়।

উদ্বাস্তুদের বসতির জন্য মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যার এক ব্যাপক অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠে দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু শিবির। পাঠানো হয় আন্দামানেও। যে আন্দামান পরিচিত ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশে দুর্ধর্ষ দাগী অপরাধী ও বেপরোয়া রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নির্বাসিত এক বন্দিশিবির হিসেবে। সেই আন্দামানে দেখা হয় তথ্যচিত্র নির্মাতার সঙ্গে যশোরের মণিরামপুরের কৃষ্ণপদ মণ্ডলের। বেঁচে থাকার তাগিদে পুরনো এক ছোট্ট রেল স্টেশনে বসে যে ক্লারিয়েট বাজিয়ে মানুষের সাহায্য চাইছিলেন। এক সময় যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজবাড়িসহ বহু জেলায় ক্লারিয়েট বাজাতেন কৃষ্ণপদ। কিন্তু জানেন না কেন এত দূরে, কাদের সিদ্ধান্তে এবং ফয়সালায় আজ জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত তিনি। তার ক্লারিয়েটে বাজে অন্তহীন এক বেদনার সুর। তবে নিজ ভূমি থেকে নির্বাসিত অন্যরা এ অঞ্চলে বেশ আছে বলে জানায়। কেননা, দণ্ডকারণ্যের মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে সফল প্রকল্প। যেখানে মানুষ—প্রকৃতির বদান্যতায় একটু স্বস্তিতে ছিল। প্রজন্ম পরম্পরায় যাপিত জীবনে দুঃখের দহন কিছুটা প্রশমিত হলেও স্মৃতির দহন কী আমৃত্যু ফুরোয়?

ক্যাম্পের নির্যাতিত নিরীহ মানুষগুলোর স্মৃতিচারণ করে কবি সত্য গুহ তানভীর মোকাম্মেলের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে আমাদের জানান, নারীর সতীত্ব ও ধর্ম কিছুই রক্ষা হয়নি। মুসলীম লীগ চেনাল মুসলিম, হিন্দু-শ্যামাপ্রাসাদরা। কবিতায় আর্তনাদ করতে দেখি,

আমার যাবার জায়গা নেই কোথাও

নিজের ভেতর একটা নিরলম্বু এবং অস্বস্তিকর পতিত

অঞ্চল হু হু করে

তাঁবু যারা ফেলেছিল তারা যে যার মতো চলে গেছে

কোথায়? কে জানে?

অসময়ে অযাচিত যমের বাড়িও যাওয়া যায় না, মনও ওঠে না।

তানভীর মোকাম্মেল আমাদের যথার্থই বলেন, "দেশভাগের বেদনার ভাষা আজও তৈরি হয়নি। যে ভাষায় বেদনার এই অতলান্ত গভীরতাটা তুলে ধরা সম্ভব।" শক্তিপদ ব্রম্মচারীর ভাষায়, 'যে কেড়েছে বাস্তুভিটা সে কেড়েছে ভয় । আকাশজুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়।'

তবু আত্মপরিচয়ের ভূমিসংলগ্ন একটা গভীর টান আছে। সেই ভূমির জন্য কাতরতা ফুরোয় না কোনোদিন। দুই বাংলার মানুষের স্মৃতিতে মুখর পেট্রাপোল বন্দরে ঔপন্যাসিক অমর মিত্র, বরিশালের প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যখন নির্মাতার কাছে তুলে ধরেন—তাদের স্বপ্ন ও বেদনার কথা—তখন ভূমিসংলগ্ন আত্মপরিচয়ের হাহাকারই ফুটে ওঠে। অমর মিত্র বলেন— "এমন একটা যদি রেলগাড়ি হতো যে রেলগাড়িতে চেপে ঢাকা থেকে যাত্রা করে খুলনা কলকাতা হয়ে দিল্লি লাহোর পৌঁছে যেতাম।" এমন স্বপ্নকথার মাঝেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান দর্শককে ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড় করায়,

দুজনে বাঙালি ছিলাম

দেখরে কি কাণ্ডখান...

তুমি এখন বাংলাদেশি

আমারে কও ইন্ডিয়ান।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয় বিনির্মাণে ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। বাংলাদেশের বাইরে ১৯৬১ সালে আসামের শিলচরে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও উঠে এসেছে এ-তথ্যচিত্রে। আসামের এক কবি যার পূর্বপুরুষ সিলেটের মৌলভীবাজারে তার কথা তো আমাদের স্পর্শ করেই,

“ভূগোলে ইতিহাসে আমরা এক

এক মন, এক মাটি, এক মানুষ এক মমতা...

নদীর দুর্বার জলকে কে বাঁধবে

কে বাঁধবে বাতাসের অবাধ স্রোত

কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা

হৃদয়ের গভীর গুঞ্জন।”

ভাটি-অভিমুখী নদীর জল, মানুষের মুখের ভাষা এসব তো স্বতঃস্ফূর্ত। কাঁটাতারে আটকানো যায় না। শুধুই কী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, দাঙ্গা, দূরত্বের কাহিনী? না, প্রামাণ্যচিত্রটিতে অসামান্য ভালোবাসা ও সম্প্রীতির গল্পও তুলে এনেছেন নির্মাতা। ঢাকার অদূরেই সাভারে বাড়ি ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. পবিত্র সরকারের। যেখানে কেটেছে তার শৈশব। ছোটোবেলা পাঁচ বছর বয়সে পবিত্র সরকারের সঙ্গে জনৈক কিশোর আব্দুর রহমানের অভিভাবকদ্বয়ের আগ্রহে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বন্ধুত্ব স্থাপন (মিতা বা ইয়ারি)—বাঙলার গ্রামগঞ্জে ধর্মের বর্মে জেগে ওঠা বিভেদের পরিবর্তে—আবহমান কাল ধরে চলে আসা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরই সাক্ষ্য দেয়। দেশভাগে ছিটকে পড়ার অনেক বছর পর পবিত্র সরকার ও আবদুর রহমানের জীবনের পড়ন্ত বেলায় বিশেষ এক পুনর্মিলন উপলক্ষ্য শুধু তাদের নয় দর্শককেও অশ্রুসিক্ত করে।

তা ছাড়া, প্রামাণ্যচিত্রের শুরুতে ইতিহাসের একাডেমিক আলোচনায় ইতিহাসবিদ বদরুদ্দীন উমর যার পিতা ও পরিবার দেশভাগের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, একইভাবে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, দেবেশ রায় প্রমুখের সাক্ষাৎকার এই প্রামাণ্যচিত্রকে ঋদ্ধ করেছে। পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার আরও অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মীদেরও সাক্ষাৎকার নিয়েছন তানভীর মোকাম্মেল। তাদের বয়ানে ফুটে ওঠে ইতিহাসের নানা বাস্তবতা। ব্যথিত করে পরিচালকের বন্ধুদের দেশত্যাগ ও স্মৃতিকাতরতা। যাদের বেদনা-ভাষ্য পাওয়া যায় তথ্যচিত্রে। বিশেষ করে কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের কথা তো উদ্ধৃত করতেই হয়, "বাঙালির জীবনে একটি প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকল হিন্দু-মুসলমান দুটি সমাজ তার কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিরসন হলো না, হলো রাজনৈতিক।"

দুই ঘণ্টার দীর্ঘ এ-প্রামাণ্য চিত্রটি দেখে ক্লান্তি আসে না। দর্শককে নিয়ে যায় ইতিহাস ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ব্যর্থতার তথ্যান্বেষী পটভূমির পরতে পরতে। বাংলা ভাগ কী অপরিহার্য ছিল? অন্য বিকল্প কিছু কী ছিল না? বিভক্ত বাংলা বাঙালির জন্য কতোটা লাভ বা ক্ষতির কারণ হয়েছে এসব প্রশ্নও দর্শক মাত্রই ভাবায়। দুর্লভ সব স্থিরচিত্র ও ভিডিও প্রামাণ্যচিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। পরিচালক তথ্যচিত্র নির্মাণে ও তথ্যানুসন্ধানে অসংখ্য জায়গায় গিয়েছেন যা দর্শককে ইতিহাস পরিভ্রমণেও সহায়তা করে। ‘সীমান্তরেখা’ বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, পাবনা, বেনাপোল, ঢাকা ও ভারতের বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চল, শহর কলকাতা, উদ্বাস্তু শিবিরগুলি, আসাম, ত্রিপুরা, দণ্ডকারণ্য, নৈনিতাল ও আন্দামানে চিত্রায়িত হয়েছে। প্রামাণ্যচিত্রে শেষাংশে নির্মাতার উজ্জ্বল আশাবাদ দেখি। ইউরোপে একদিন পাশাপাশি রাষ্ট্র শতবর্ষ যুদ্ধ করেছে কিন্তু তাদের ভিসা প্রথাই উঠে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ায়ও একদিন ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ভুলে একদিন এমন অভিন্ন চেতনাতে ঐক্যবদ্ধ হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। যেখানে কাঁটাতারে সীমান্তরক্ষীদের বুলেটে আলো ও আশা জাগানিয়া ভোরের পৃথিবীতে কোনও কিশোরী ফেলানীর লাশ ঝুলে থাকবে না। প্রামাণ্যচিত্রের শেষাংশে দুই বাংলার তরুণদের অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণাও আমাদের মৈত্রী ও সম্প্রীতিপূর্ণ এক পৃথিবীর জন্য স্বপ্নাতুর করে।

লেখক: কবি ও গবেষক।

Comments