আমাদের যত মাতৃভাষা

বাংলাদেশিদের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি হলো জাতীয়তাবাদের তুঙ্গে থাকবার দিন। বিনম্র সাদা-কালো সাজে মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাবার দিন।

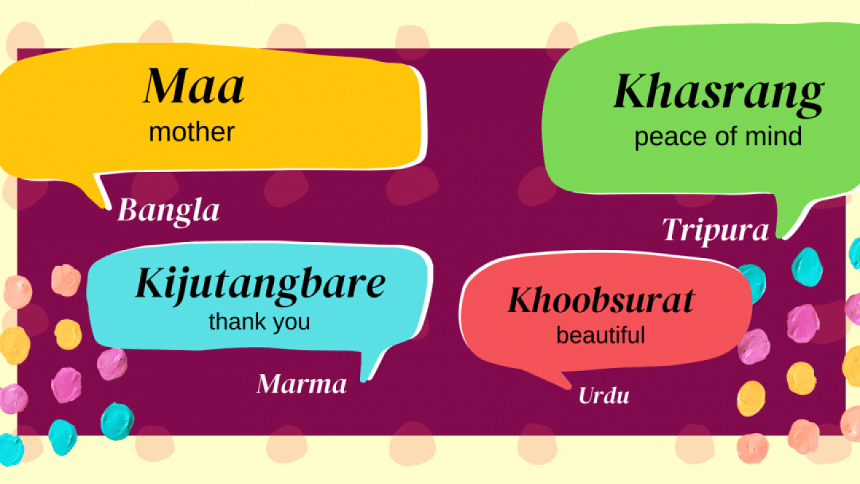

বাংলাদেশের জাতিগত একাত্মতার ভিড়ে আমরা ভুলে যাই, বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা হলেও আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষাগত ঐতিহ্য কতটা সমৃদ্ধ, কতটা বৈচিত্র্যময়। বাংলাদেশ কেবল একটি নয়, ৪১টি ভিন্ন ভাষার আবাসস্থল।

ভোলানাথ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৬ বছর বয়সী শিক্ষক এবং মারমা জনগোষ্ঠীর সদস্য উবিঞ প্রু চৌধুরী এটি চমৎকারভাবে বোঝেন।

তিনি এ বিষয়ে দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'আমি কেবল মারমা, চাকমা ও বাংলা বলতে পারি। আমার ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কিছু ছাত্রছাত্রী আছে যারা একদমই বাংলা বলতে পারে না, আর আমিও ককবরক (ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ভাষা) বলতে পারি না। কখনো ওদের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে বলে কাজ চালিয়ে নেই।'

'আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন স্কুলে মারমা ভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না', বলে স্মৃতিচারণ করেন তিনি।

'আমাদের বাংলা শিখতে হয়েছিল। আমার বাড়ির আশেপাশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ থাকত। অন্য শিশুদের কাছ থেকে বাংলা শিখেছিলাম, তাই আমার স্কুলে বাংলা পড়তে সমস্যা হয়নি। মজার ব্যাপার হলো, মারমা শিখতেই বরং আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল!'

বাংলাদেশে বর্তমানে মারমা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা দেড় লাখেরও বেশি, যা মারমাকে দেশের নানা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম স্থান করে দিয়েছে। এ ভাষার লিখিত রূপ থাকলেও, মুখে মুখেই প্রচলন বেশি।

'আমার দাদা ভালো মারমা লিখতে পারতেন, বাবা ভালো বলতে পারেন, তবে লিখতে পারেন না, আর আমি শুধুই বলতে পারি,' বলেন উবিঞ।

'আমাদের কখনো মারমা শিখতে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। কারণ লেখাপড়া শেখা হয় চাকরি পেতে আর চাকরিতে দরকার হয় বাংলা। তো মারমা শিখে কী হবে?'

তবে উবিঞ স্বীকার করেন যে দিন বদলাচ্ছে, 'আজকাল বিদ্যালয়গুলোতে আদিবাসীদের ভাষাও শেখানো হয়। তবে শুধু শহরের সরকারি স্কুলগুলোতেই এমনটা হচ্ছে। যেসব বাচ্চারা ছোট এলাকার স্কুলে বা বেসরকারি স্কুলে পড়ছে, তাদের মাতৃভাষাগুলো শেখানো হচ্ছে না।'

মারমা ভাষার যথেষ্ট লিখিত প্রচলন না থাকলেও আশাবাদী উবিঞ, 'আমাদের লেখকরা খুব যত্ন নিয়ে মারমা ভাষা সংরক্ষণ করে রেখেছেন। আমাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে, যা ব্যবহার করে আমরা নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে লিখতে পারি। মারমা উন্নয়ন সংসদ (মাউস) আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় বেশ কিছু বই প্রকাশ করেছে। তবে এ ধরনের কাজগুলোর সংখ্যা খুব কম।'

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রাণবন্ত ঐতিহ্য ও ভাষাগত বৈচিত্র্য এই অঞ্চলের গর্ব। তবে ভাষাগত অভিজ্ঞতা জাতিভেদে ভিন্ন বটে। যেমন, মারমাদের মতো সব ভাষার লিখিত রূপ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষে পড়ুয়া ভূবনেশ্বর ত্রিপুরা বলেন, 'আমাদের ককবরক ভাষা মুখে মুখে প্রচলিত। এর কোনো লিখিত রূপ নেই। ফলে আমাদের ভাষাটা সংরক্ষণ করা খুব কঠিন। কেউ কেউ রোমান হরফে ককবরক লেখে। ভারতের কিছু প্রদেশে এর লিখিত রূপ রয়েছে, তবে বাংলাদেশে নেই।'

বাংলা ভাষাভাষী পরিবারের আশেপাশে বড় হওয়ার সুবাদে, বাংলা আর ককবরক দুটোই শিখেছেন ভূবনেশ্বর, কিছুটা ত্রুটি অবশ্য ছিল, 'আমি এখন ভালোই বাংলা বলি। তবে যখন ছোট ছিলাম, এমনকি এখনো মাঝে মাঝে উচ্চারণে কিছুটা সমস্যা হয়। ছোট বেলায় নার্ভাস হয়ে ভুলভাল উচ্চারণ করতাম, স্কুলের অন্য বাচ্চারা এটা নিয়ে ঠাট্টা করত।'

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ও চাকমা জনগোষ্ঠীর সদস্য ২৩ বছর বয়সী প্রাচী তালুকদার দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, নিজের ভাষা নিয়ে বিদ্রূপের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা, 'আমি রাঙামাটিতে বড় হয়েছি, আমার আশেপাশে প্রচুর বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ছিল তাই স্বভাবতই বাংলা শিখে গিয়েছিলাম। স্কুলে ভর্তি হবার আগে বাড়িতেই বাংলা লিখতে শেখানো হয়েছিল।'

'কখনো কখনো বাংলা বলতে গিয়ে ভুল উচ্চারণ করলে বা কোনো শব্দ ভুলে গেলে মানুষের বাঁকা চাহনি বা মন্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি। এমনটা অবশ্য প্রতিদিন হয় না। তবে প্রায়ই হয়। এসব ঘটনা বারবার নিজেকে মনে করিয়ে দেয় আমি বাকিদের চেয়ে ভিন্ন', বলেন প্রাচী।

উবিঞ তার সঙ্গে একমত। 'সবাই আপনার ঐতিহ্যের কদর করতে জানে না,' মন্তব্য করেন তিনি। চাকমা ভাষা সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে বটে।

'যখন ছোট ছিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সংরক্ষণের ব্যাপারে কেউ খুব একটা সচেতন ছিল না। এখন, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, চাকমা ভাষা সংরক্ষণে বেশ ভূমিকা রাখছে। চাকমা ভাষার বিভিন্ন প্রকাশনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উপস্থাপনা খুব সহায়তা করছে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে', ব্যাখ্যা করেন প্রাচী।

তবে শহরে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাতৃভাষার স্থান ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে বাংলা। এমন মতামতই ব্যক্ত করেন গারো গোষ্ঠীর সদস্য বাসিল কুবি। তিনি বাড়িতে 'আবেং' ধরনের গারো ভাষায় কথা বলেন, যা উত্তরবঙ্গের ১ লাখ ২৫ হাজার গারোভাষীর মাঝে জনপ্রিয়।

'বাংলা বলতে বলতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে এখন বাড়িতেও আমরা গারো আর বাংলা মিশিয়েই কথা বলি। এমনও হয় যে কিছু শব্দ মাতৃভাষায় মনে করতে পারছি না তবে বাংলায় ঠিকই মনে আছে। আমার বেশিরভাগ বন্ধুই গারো, তবু নিজেদের মধ্যে ইদানিং বাংলাতেই কথা বলা হয়', জানান বাসিল।

কেবল মৌখিকভাবে নয়, গারোর লিখিত রূপও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। 'আমরা বাড়িতে বা নিজেদের ভেতরে লেখার চর্চাটা করি না। গ্রামেও বেশিরভাগ পড়ালেখা বাংলাতেই হয়, শিশুদের গারো লিখতে উৎসাহ দেওয়া হয় না। গারো বর্ণমালার প্রায় বেশিরভাগ হারিয়ে গেছে। প্রাইমারি স্কুলে মাতৃভাষা শেখানোর জন্য সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানি। তবে গারো শিশুরা এখনো বেশিরভাগ পড়ালেখা বাংলাতেই শিখছে', বর্ণনা করেন বাসিল।

এমন ভাষার তালিকায় রয়েছে খ্যাঙ, ম্রু, তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি যেগুলো উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে সান্তালি বা কুরুখ অঞ্চলে প্রচলিত, আর সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে মন-খেমের মত ভাষা। তবে ঢাকার কাছাকাছি আরও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বসবাস রয়েছে।

নাহিদ হাসান, অনলাইন উদ্যোক্তা এবং দুই সন্তানের জননী, ব্যক্ত করেন ভাষা কীভাবে তার পারিবারিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। 'পাকিস্তানে জন্মানোর পর ১৯৮৬ সালে ৯ বা ১০ বছর বয়সে বাংলাদেশে আসি। মা-বাবার সঙ্গে উর্দুতেই কথা বলি। আমার দুবোন এখনো পাকিস্তান থাকেন', বলেন তিনি।

নাহিদের বাংলা শেখার যাত্রাটা তার নিজের ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। 'বাংলা শেখা আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল। মা-বাবা কিছু শিখতে কখনো জোর করেননি। আমার ছোট চাচী বাচ্চাদের পড়াতেন, তার 'আদর্শলিপি' দেখে আমি অভিভূত হই। সেখান থেকেই আমার বাংলা শেখার যাত্রা শুরু।'

তবে বাংলার সঙ্গে নাহিদের যোগাযোগটা আরেকটু ব্যক্তিগত। 'আমার বাবা ঢাকাইয়া হওয়ায় ছোটবেলাতেই বুঝেছিলাম বাংলা আমার পিতৃভাষা। অন্যদিকে আমার মায়ের বাড়ি মুম্বাইয়ে, তিনি একজন মেমন।'

ইনট্রিগ্রেটেড ডিজাইনের অটোক্যাড ডিজাইনার মো. আনিসুর রহমানের জন্যও বাংলা শেখাটা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। 'নব্বইর দশকে যখন প্রথম চাকরি শুরু করি, আমার পুরো অফিসে কেবল আমিই ছিলাম অবাঙালি', স্মৃতিচারণ করেন তিনি।

'আমার বাবা কিছুটা সুফি ধাঁচের মানুষ ছিলেন। উর্দু কবিদের খুব ভক্তি করতেন', বলেন আনিসুর।

'তিনি উর্দু বলতেন। বাড়িতে আমি এখনো উর্দু বলি। তবে এত বছর পর দৈনন্দিন জীবনে বাংলাটাই বেশি জায়গা করে নিয়েছে। আমি উর্দু লিখতে পারি না অবশ্য। চর্চাটা কেবল বাড়িতে ঘরোয়াভাবেই হয়।'

'যেহেতু বাংলাদেশে বড় হয়েছি, স্বভাবতই বাংলা আর উর্দু দুটোই শিখে গিয়েছিলাম। এটা নিয়ে কখনো লজ্জা পাইনি বরং গর্ববোধ হয়েছে যেখানে বেশিরভাগ মানুষ কেবল একটা ভাষা জানে সেখানে আমি দুটো ভাষা জানি', বলেন আনিস।

বাংলাদেশি হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের একটি অন্যতম অংশ হলো আমাদের সমাজে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যগুলোকে উপলব্ধি করতে পারা। এই গল্পগুলোই আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই ৫৬ হাজার বর্গমাইলে কতগুলো ভাষা আমাদের আপন!

অনুবাদ করছেন আনজিলা জেরিন আনজুম

Comments