একুশের গানের জন্ম যেভাবে

একটি কবিতা। কবিতাটি ইতিহাসের বাঁক বদলের সাক্ষী, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের প্রতিচ্ছবি, ভাষা আন্দোলনের এক অনন্য দলিল। কবিতাটি হয়ে উঠেছে আত্মত্যাগের সমার্থক। বলছিলাম 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' কবিতাটির কথা। যে কবিতা গানের সুরে চিরকালের জন্য গেঁথে গেছে বাংলা ভাষাভাষীদের হৃদয়ে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালালে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা অনেক ছাত্র। ঢাকা কলেজের ছাত্র ও দৈনিক সংবাদের অনুবাদক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ঢাকা মেডিকেলে গিয়েছিলেন আহত ছাত্রদের দেখতে। তিনি যখন ঢাকা মেডিকেলের বহির্বিভাগে ঢোকেন, দেখতে পান সেখানে পড়ে আছে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ভাষা শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের মরদেহ।

১৪৪ ধারা ভেঙে যখন ছাত্র-জনতা মিছিল নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হোস্টেল প্রাঙ্গণে আসে পুলিশ তখন গুলি চালায়। রফিকউদ্দিন মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। মেডিকেল হোস্টেলের ১৭ নম্বর রুমের পূর্বদিকে তার মরদেহ পড়ে ছিল। ৬-৭ জন ভাষা আন্দোলন কর্মী তার মরদেহ এনাটমি হলের পেছনের বারান্দায় এনে রাখেন।

রফিকউদ্দিনের মরদেহ দেখে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মনে হয়েছিল, এটি যেন তার আপন ভাইয়েরই রক্তমাখা মরদেহ। এ সময়ই তার মনের আল্পনায় ভেসে এসেছিল কবিতার ২টি ছত্র।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি

ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া-এ ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি'

হাসপাতালের বাইরে তখন ছাত্র-জনতার ভিড়। ঠিক তখনই বন্ধু সৈয়দ আহমদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হয় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর। সৈয়দ আহমদ হোসেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিছিলে ছিলেন?' আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বললেন, 'ছিলাম। কিন্তু গুলি শুরু হলে মেডিকেল হোস্টেলে চলে গেলাম। একটা মরদেহও দেখে এলাম বারান্দায়।'

একইসঙ্গে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী কবিতার প্রসঙ্গটিও বললেন। সৈয়দ আহমদ হোসেন কবিতার প্রথম ছত্র শুনে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর হাত চেপে বললেন, 'খুব ভালো হয়েছে। এই কবিতাটির বাকি অংশ এখনই লিখে ফেলুন না।'

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী জবাবে বললেন, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি কবিতা লেখা যায়? হোস্টেলে ফিরে না হয় লিখব।'কিন্তু তর সইল না সৈয়দ আহমদ হোসেনের। তিনি বলেই ফেললেন, 'হোস্টেলে ফিরতে তো দেরি হবে। হেঁটে আরমানিটোলা যদি যান পথেই কবিতাটি হারিয়ে যাবে। তারচেয়ে আমার সাইকেলটা নিয়ে রওনা দিন। জলদি পৌঁছতে পারবেন।'

এদিকে হোস্টেলে এসে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী জানলেন, খারাপ পরিস্থিতির জন্য কলেজ ও হোস্টেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাতের মধ্যেই হোস্টেল ছাড়তে হবে সবাইকে। কাপড় গোছাতে গিয়ে তিনি ভাবলেন, কবিতার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। নয়তো পরে আর লেখা সম্ভব হবে না। তখন হোস্টেলে বসেই তিনি বেশ কয়েক লাইন লিখলেন।

হোস্টেল বন্ধ হয়ে যাবে বলে সেখান থেকে তিনি বেগমবাজারে অবস্থিত ঢাকা কলেজের অন্য একটি হোস্টেলে চলে গেলেন। সেই হোস্টেলের সুপার ছিলেন ঢাকা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক সাইদুর রহমান। সাইদুর রহমানের ছেলে সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক শফিক রেহমান। শফিক রেহমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর। সেই সূত্রে সেদিন রাতে হোস্টেলের অতিথি নিবাসে শফিক রেহমানের সঙ্গে ছিলেন তিনি। রাতেই লেখা হলো কবিতাটির একাংশ।

পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদ স্মরণে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবি জানাজা। জানাজা শেষে জনতার মিছিল বের হয়। যেখানে ছিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীও। মিছিলে আচমকা লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। লাঠিচার্জে আহত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তার বন্ধু দাউদ খান মজলিশের সহযোগিতায় চলে যান গেণ্ডারিয়ায়। সেখানে ছিল দাউদ খান মজলিশের এক আত্মীয়ের বাসা। সেই বাসার চিলেকোঠায় লেখা হয়েছিল কবিতাটির আরেক অংশ। কিন্তু সেখানেও কবিতাটি লেখা সম্পন্ন হয়নি।

লাঠিচার্জে আহত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেলে। হাসপাতালেই ফের সৈয়দ আহমদ হোসেনের সঙ্গে দেখা তার। সৈয়দ আহমদ হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, 'কবিতাটির শেষমেশ কী গতি হলো?' আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বললেন, 'হয়েছে কিছুটা।' সৈয়দ আহমদ হোসেন তার হাত চেপে ধরে বললেন, 'আজকের মধ্যেই করে দিন। বিশেষ প্রয়োজন।' তখন কবিতাটির বাকি অংশ লেখা শেষ করেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।

একুশের গানের প্রথম কয়েক ছত্র প্রকাশিত হয়েছিল একুশের প্রথম লিফলেটে। লিফলেটের শিরোনাম ছিল 'বিপ্লবের কোদাল দিয়ে আমরা অত্যাচারী, শাসকগোষ্ঠীর কবর রচনা করব'। প্রায় ২-৩ হাজার লিফলেট ছাপানো হয়েছিল। উৎসাহী ছাত্ররাই এ লিফলেটগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দেন। চকবাজার, নাজিরা বাজার এবং ঢাকার অন্য সব এলাকাতেও লিফলেটগুলো কর্মীদের মাধ্যমে ওইদিনই ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

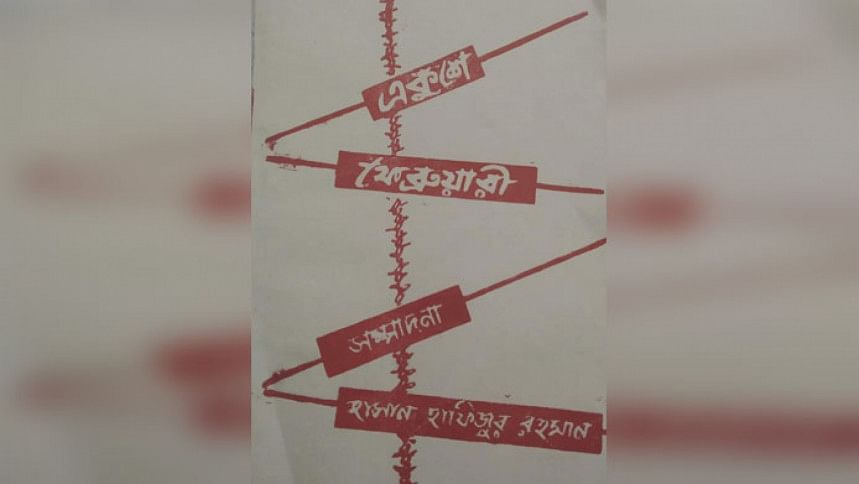

লিফলেটে এই কবিতাটির কয়েক ছত্র প্রকাশিত হলেও তখন লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম ও একুশের গান শিরোনামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। একুশের গানে প্রথম সুর দিয়েছিলেন তৎকালীন যুবলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ। গানটি প্রথম গাওয়া হয় ১৯৫৩ সালের ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল গুলিস্তানের ব্রিটেনিকা হলে। যেখানে গানটি গেয়েছিলেন আব্দুল লতিফ এবং আতিকুল ইসলাম। পরে আব্দুল লতিফ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এটি গেয়েছিলেন।

ওই বছর ঢাকা কলেজের ছাত্ররা কলেজে শহীদ মিনার স্থাপনের সময় গানটি গেয়েছিলেন। এই গান গাওয়ার অভিযোগে কলেজ থেকে ১১ ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। পুলিশ গ্রেপ্তার করে সুরকার আব্দুল লতিফকে। পরে মওলানা ভাসানীর অনুরোধে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রতিবাদ জানালে ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয় প্রশাসন।

১৯৫৪ সালে প্রখ্যাত সুরকার আলতাফ মাহমুদ গানটিতে সুরারোপ করেন। ১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে আলতাফ মাহমুদের সুরে গাওয়া হয় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'। ধীরে ধীরে এই সুরটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়।

চলচ্চিত্রে প্রথম গানটি ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জহির রায়হানের কালজয়ী 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রে। ধীরে ধীরে এই গানটি সমার্থক হয়ে উঠে ভাষা আন্দোলনের, হয়ে উঠে এক অনন্য দলিল। ২০০৬ সালের মার্চ মাসে বিবিসি বাংলার শ্রোতা জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাংলা গানের তালিকায় এই গানটির অবস্থান ছিল তৃতীয়। গানটি গাওয়া হয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, জাপানি, হিন্দিসহ মোট ১২টি ভাষায়।

তথ্যসূত্র: আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী: একুশের গান ও আড্ডা/আসাদ চৌধুরী

Comments