উৎসবকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা

উৎসবকেন্দ্রিক সাহিত্য সাধারণত ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ঋতুভিত্তিক উৎসবের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সমাজে এই ধরনের সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আনন্দ ও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে শুধু নয়, জাতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মূল্যবোধ সংরক্ষণেও তা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

উৎসবভিত্তিক সাহিত্য বিভিন্ন দেশ-জাতির আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। বিনোদনের বাইরেও তা সাহিত্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সামাজিক বন্ধন ও জাতিবৈচিত্র্য প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে উৎসবের সাহিত্য তাদের সংস্কৃতির প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের দেশেও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তা ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।

উৎসবের সাহিত্য মানুষের নিরন্তর আনন্দের উৎস। অনুভূতি, সামাজিক সম্পর্ক, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে তা সত্যিকার অর্থে অতুলনীয়। বাংলা ভাষায় এই সাহিত্য একটি বিশেষ ধারাই সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় উৎসবকেন্দ্রিক সাহিত্য হিসেবে ঈদ, পূজা, জন্মাষ্টমীতে, এমনকি আদিবাসী সমাজে কবিতা, গল্প ও নাটক রচিত হয়। ঋতুভিত্তিক উৎসবের সাহিত্য হিসেবে বৈশাখ, নবান্ন, বসন্ত, পৌষ, চৈত্রসংক্রান্তি ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়। ইতোমধ্যে পয়লা বৈশাখ বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর শাশ্বত ঐতিহ্যের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে; যা আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন নামে উদযাপন করে আসছে এবং তা তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

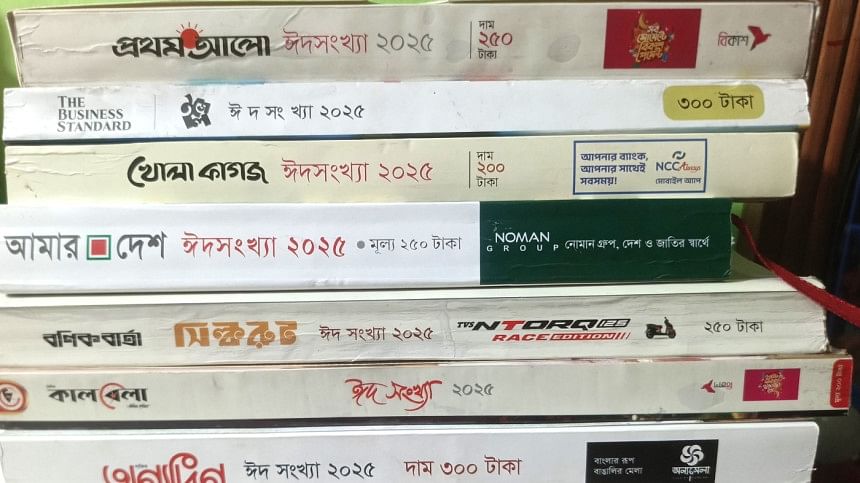

আমাদের দেশে লোকউৎসব ও মেলা কেন্দ্রিক সাহিত্যও রচিত হয়। বাংলাদেশে 'ঈদসংখ্যা', পশ্চিমবঙ্গে 'দুর্গাপূজা সংখ্যা'র বাইরেও এইসব ঐহিত্যিক প্রণোদনাদায়ী উৎসবসাহিত্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য-প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশে লোকঐতিহ্যনির্ভর সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে পারে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী গাজীর গান, যাত্রাপালা, কবিগান ইত্যাদি ধারা কেন্দ্র করে সেখানে নতুন নতুন লেখা ও গবেষণা প্রকাশিত হতে পারে। স্থানীয়ভাবে উৎসাহীজনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশিত হলেও জাতীয় সংস্কৃতিতে সেগুলো হালে পানি পায় না বললেই চলে। এজন্য সরকারি উদ্যোগে প্রকাশনা আর্কাইভ তৈরি করা সমীচীন।

ঈদ, পূজা, লোকউৎসব ও মেলা কেন্দ্রিকতার বাইরেও 'আধুনিক উৎসব' কেন্দ্রিক সাহিত্য-সৃজনের যুগে আমরা অবতীর্ণ হয়েছি। যেমন বইমেলা, চলচ্চিত্র উৎসব, নাট্যোৎসব ইত্যাদি নিয়ে সমকালীন লেখকগণ উৎসাহিত বোধ করেন। প্রতিবছর এসব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখাও তারা রচনা করে থাকেন। বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা ও বুলেটিনগুলোতে নজর দিলে এই আধুনিক উৎসবকেন্দ্রিক সাহিত্যগুলোর গুরুত্ব ধরা পড়ে। জাতির মানসগঠন ও সচেতনতা সৃষ্টিতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে বইমেলাকেন্দ্রিক বই প্রকাশের উৎসবের হিড়িকে অনেক সময় প্রকৃত লেখকরা অবদমিত হন। বই বাছাই করে পাঠ করার মতো উপযুক্ত সংস্কৃতি তৈরিতে আমাদের জাতিকে আরও একটু পথ হাঁটতে হবে মনে করি।

বাংলাদেশে আদিবাসী সমাজের উৎসব ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত সাহিত্যকর্ম সৃষ্টিতে তাদের পত্রিকাগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। চাকমাদের বিজু উৎসব, মারমাদের সংগ্রাই, ত্রিপুরাদের বৈসু, রাখাইনদের মহা সাংগ্রান প্রভৃতি একইসঙ্গে ধর্মীয় ও উৎসবকেন্দ্রিক উদযাপনের অংশ। এছাড়াও সাঁওতাল, ওঁরাও, গারো, রাজবংশী, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠী তাদের উৎসব পালন করে। তাদের উৎসবগুলো যাপন, কর্ম ও ধর্মের মহাসম্মিলন। যেমন, ওঁরাওদের বসন্ত উৎসবের নাম ফাগুয়া, তা হোলির সঙ্গেও সম্পর্কিত। বাংলা, সাঁওতালি, চাকমা, ত্রিপুরাসহ নানা ভাষায় আদিবাসীদের লেখা সাহিত্য প্রকাশিত হয়।

১৯৯১ সালে প্রশান্ত ত্রিপুরার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সান্তুআ' সাহিত্য পত্রিকাটি ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। পরে এটি 'সান্তুআ জার্নাল' নামে পরিচিত হয়। বাংলাদেশের বাইরে সিউড়ির সাহিত্যপ্রেমী লক্ষ্ণণ হাঁসদার উদ্যোগে প্রকাশিত 'জানামহাসা' নামক বাংলা ও সাঁওতালি সাহিত্য পত্রিকাটি সাঁওতাল সমাজের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রচার করে। এর শারদীয়া সংখ্যা 'দাঁশাই দিবি' নামে পরিচিত। বাংলা ও সাঁওতালি উভয় ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশ করেন নিশীথরঞ্জন দাশ। সম্পাদকের ভাষ্যে, 'বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, বিশেষ রচনা-সহ অনেক সমৃদ্ধ লেখা জায়গা করে নিয়েছে এই সংখ্যায়।' পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্রের বুলেটিন 'লোকবার্তা' আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে তুলে ধরে। এসব পত্রিকা এবং সাহিত্যকর্ম বাংলার আদিবাসী সমাজের উদযাপন, জীবনধারা, উৎসব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভাষা সংরক্ষণ এবং বিপ্লব-সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলে।

ঈদসংখ্যা এক ধরনের উৎসব আমেজ হিসেবে কাজ করে। সাধারণত এই সময় পাঠকেরা নতুন সাহিত্যপাঠের আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন, ফলে এটি সাহিত্যপ্রীতি বাড়াতে সহায়তা করে। ঈদসংখ্যার বিশাল পাঠকচাহিদার কারণে এটি প্রকাশকদের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের উৎসবসাহিত্যকে কেবল গল্প, কবিতা বা নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে লোকগীতি, পালাগান, যাত্রাপালা, সর্বোপরি আঞ্চলিক সাহিত্যকে অংশী করা যেতে পারে। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে 'ঈদসংখ্যা' ইতোমধ্যেই এক বিশেষ অবস্থান তৈরি করেছে। ঈদ উপলক্ষে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকার কিছু লেখা হয়তো সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সংকলন হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে বিক্রয় ও পাঠকপ্রিয়তার চেয়েও লেখাগুলোর সাহিত্যমান নিয়ে বরাবর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। পত্রিকা অফিসের স্বল্প সময়ের নোটিশে লেখা গল্প, উপন্যাস, নাটক বা অন্যান্য সাহিত্যের তরলায়িত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু এটিও বিবেচ্য যে, পত্রিকা অফিসের তাগাদা ব্যতিরেকে বেশিরভাগ লেখক লেখার প্রণোদনা পান না। তদুপরি প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে বাণিজ্যিকীকরণের অতিরিক্ত সম্ভাবনাটাও তারা কাজে লাগাতে পারেন।

ঈদসংখ্যার মাধ্যমে সাহিত্যিকরা বিশেষভাবে নিজেদের সৃষ্টিশীলতা তুলে ধরার সুযোগ পান। প্রতিভাবান নতুন লেখকদের জন্য এটি একটি বড় প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তারা প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি নিজেদের লেখা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে থাকেন। ঈদসংখ্যা এক ধরনের উৎসব আমেজ হিসেবে কাজ করে। সাধারণত এই সময় পাঠকেরা নতুন সাহিত্যপাঠের আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন, ফলে এটি সাহিত্যপ্রীতি বাড়াতে সহায়তা করে। ঈদসংখ্যার বিশাল পাঠকচাহিদার কারণে এটি প্রকাশকদের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

অনেক প্রকাশক ও পত্রিকাওয়ালার পক্ষে ঈদসংখ্যা বিক্রয় আর্থিক লাভালাভের সঙ্গে যুক্ত। ঈদসংখ্যায় উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা, প্রবন্ধসহ বিচিত্র ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়। ফলে বাংলা সাহিত্যের বহুমাত্রিক দিক উঠে আসার সুযোগ তৈরি হয়। বর্তমানে ঈদসংখ্যা বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি কেবল ঈদ উদযাপনের অংশ নয়, বরং বাংলা সাহিত্যচর্চার এক মহোৎসবও বটে। এটি যেমন লেখকদের জন্য সৃজনশীলতার মুক্ত ক্ষেত্র, তেমনি পাঠকদের জন্য আনন্দময় পাঠের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও উৎসবের সাহিত্যের ভূমিকা বেশ গুরুত্ববহ। যেমন ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে দুর্গাপূজা ও দীপাবলি উপলক্ষে লেখা সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে শারদীয়া সংখ্যার প্রচলন হয়েছে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে। মেক্সিকোর 'ডে অব দ্য ডেড' উৎসবকে কেন্দ্র করে রয়েছে লোকগল্প ও উপকথার বিশাল সংগ্রহ। এই সাহিত্য মৃত আত্মাদের স্মরণ এবং জীবনের নশ্বরতাকে উপলব্ধি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। চীনের চন্দ্র নববর্ষে প্রচুর লোককাহিনি ও কাব্য রচিত হয়। লু শ্যুনের সাহিত্যকর্মে এই উৎসবের প্রতিফলন রয়েছে।

ইংল্যান্ডের সাহিত্যে চার্লস ডিকেন্সের A Christmas Carol (1843) উপন্যাসটি বড়দিনের চেতনাকে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্যে রমজান ও ঈদ নিয়ে অসংখ্য কাহিনি, কবিতা ও উপন্যাস রচিত হয়েছে। আধুনিক আরবি সাহিত্যে মাহমুদ দারবিশ, নাজি আল-আলী, তাহা হুসেইন, নিজার কাব্বানি, নাগিব মাহফুজ প্রমুখের লেখায় উঠে এসেছে ঈদের আনন্দ, পারিবারিক মিলন ও আত্মার শুদ্ধতা। এছাড়া দেশপ্রেম, যুদ্ধ, শান্তির বার্তা, নিপীড়িত মানুষের কষ্ট ও আশা উঠে এসেছে সেখানে। ঈদের আনন্দকে শুধু পোষাক ও সংস্কৃতিতে নয়, প্রেম ও সৌন্দর্যেও তারা উদ্ভাসিত করেছেন। এই ধরনের সাহিত্য সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধকে তুলে ধরে।

বস্তুত উৎসবকেন্দ্রিক সাহিত্য সমাজের রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটায়। এই সাহিত্য মানুষকে আনন্দ দেয় এবং উৎসবের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। অনেক সময় উৎসবের সাহিত্য কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা বলে। এ সাহিত্য কেবল গল্প-কবিতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং গান, নাটক ও চিত্রকলার মাধ্যমেও প্রকাশ পায়। সংস্কৃতিবিদ ও নৃতাত্ত্বিক ব্রনিস্লো ম্যালিনোস্কি Myth in Primitive Psychology (1926) এবং Magic, Science and Religion (1948) গ্রন্থে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেন—'Myth, folklore, and festival literature are not mere entertainment; they are the vessels of collective memory, preserving the traditions and emotions of a society.' অর্থাৎ, মিথ, লোককথা ও উৎসবকেন্দ্রিক সাহিত্য শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়; এগুলো সমাজের ঐতিহ্য ও আবেগ সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বাহক।

বাংলা সাহিত্যে উৎসবকেন্দ্রিক সাহিত্য বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আবহের পাশাপাশি মানুষের জীবনধারা, আবেগ-অনুভূতি ও বিশ্বাসকে উপস্থাপন করে। একদিকে এতে যেমন আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটে, অন্যদিকে তা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বুঝতে সহায়তা করে। উৎসবের সাহিত্য জাতির ইতিহাস ও গুরুত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়। এ সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় গড়ে তুলতে সহায়ক। এতে যে সংস্কৃতি তৈরি হয় তা মানবিকতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা দেয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসবের সাহিত্য নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে। এটি প্রতিযোগিতা ও প্রকাশনার বাড়তি সুযোগ তৈরি করে।

উৎসবের সাহিত্য অধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছায়, সাহিত্যের প্রচার-প্রসার ও বিপণন বৃদ্ধি পায়। নেতিবাচক দিকের একটি হচ্ছে, অনেক সময় সাহিত্যকে কেবল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। সাবধান থাকতে হয়, কোনোভাবেই উৎসবের সাহিত্য যেন নির্দিষ্ট ধর্ম বা গোষ্ঠী বিদ্বেষের কারণ না হয়। কখনও কখনও এতে বাস্তবতা দূরবর্তী অতিরোমান্টিকতার জন্ম হতে পারে। মনে রাখা জরুরি, অতি আনন্দময় সাহিত্য সমাজের প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত করে না। তাছাড়া উৎসবকেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিল্পসাহিত্য হতে পারে উপেক্ষিত।

প্রত্যাশা, বাংলাদেশে উৎসবকেন্দ্রিক সাহিত্য যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা তৈরি করেছে তা আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক সংহতির প্রতিচ্ছবি বহন করবে। কিছু নেতিবাচক দিকের অস্তিত্ব সত্ত্বেও, তা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উর্বর সংস্কৃতির মানসিকতা।

Comments