বাংলা পঞ্জিকা কথন

এখনো অনেক বাঙালির দিন শুরু হয় পঞ্জিকা ধরে, বছর শেষও হয় পঞ্জিকার শেষ পৃষ্ঠা উল্টিয়ে। বাঙালির নিত্যদিনের কাজে জড়িয়ে থাকা এমন বই আর দ্বিতীয়টি নেই। সাধারণত সস্তা কাগজে ছাপা হয় পঞ্জিকা। দাম ধরা হয় কম। গোলাপি ফিনফিনে কাগজে মোড়ানো থাকে। বইটিতে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করন- এই পাঁচ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। শুভক্ষণ, লগ্ন, রাশিফল জানতে বাঙালি পঞ্জিকার ওপর ভরসা রাখে। আরো জানতে পারেন পালা-পার্বণের খবর। অনেকে একে বলে পাঁজি।

পঞ্জিকার পঞ্চাঙ্গ

পঞ্জিকার মূল পাঁচটি বিষয়কে বলে পঞ্চাঙ্গ। গণক ঠাকুররা পঞ্চাঙ্গের প্রথমটিকে বার বলেন মানে শনি থেকে শুক্র- এই সাত দিনকে বুঝিয়ে থাকেন। তিথি হলো চান্দ্রদিন। চান্দ্রমাসের ৩০ দিন মানে ৩০ তিথি। এক পূর্ণিমা থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত কৃষ্ণপক্ষীয় তিথি এবং ওই অমাবস্যা থেকে পরবর্তী পূর্ণিমার প্রারম্ভ পর্যন্ত শুক্লপক্ষীয় তিথি।

পঞ্জিকার গণকরা সূর্যের দৈনিক গতিপথ ধরে নক্ষত্র গোনেন। এই গতিপথে দেখা মেলে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রার মতো মোট ২৭টি নক্ষত্রের। বাংলা মাসের নামকরণে এদের প্রভাব লক্ষণীয়। রাশি বলতে মেষ, মিথুন, বৃশ্চিক ইত্যাদি। ২৭টি নক্ষত্র ১২টি ভাগে ভাগ করে রাশি চিহ্নিত হয়েছে। জীবজন্তুর অবয়বের সঙ্গে মিল রেখে এদের নাম রাখা হয়েছে। পঞ্জিকার চতুর্থ অঙ্গ যোগ। নক্ষত্রের মিলনে যোগের সৃষ্টি হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে যোগ হলো কালবিশেষ। এর সংখ্যাও ২৭। পঞ্চম অঙ্গ করণ। তিথিগুলোর অংশবিশেষ নিয়ে একেকটি করণ। বব, বালব, কৌলব, তৈতিল ইত্যাদি ১১টি করন আছে পঞ্জিকা শাস্ত্রে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের পণ্ডিতরা পঞ্জিকা রচনা করেন।

পঞ্জিকার প্রচলন

আগের দিনে মানুষ শুভক্ষণের সন্ধান নিতে দ্বারস্থ হতেন ব্রাহ্মণ প-িতদের। কিন্তু ক্ষণ গণনায় পন্ডিতে পন্ডিতে মতভেদ দেখা যেত। বাধত গোল। এমতাবস্থায় কৃষ্ণনগর নিবাসী রঘুনন্দন নানা রকম বিধিনিষেধ নতুন করে প্রবর্তন করেন। তিনি হাতে লিখে তা পুঁথি আকারে প্রচার করেন। আর এভাবেই প্রথম পঞ্জিকার প্রচলন ঘটে। কিন্তু ওতেও ছিল নানা অসঙ্গতি। সমস্যা সমাধানে নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার শ্রেষ্ঠ প-িত রামচন্দ্র বিদ্যানিধিকে দায়িত্ব দেন। তিনি একটি সংশোধিত সংস্করণ তৈরি করেন। সেটি ‘চন্দ্রের অনুমত্যানুসারে’ অথবা ‘নবদ্বীপাধিপতির অনুমত্যানুসারে’ সংকলিতাকারে প্রচার হতে থাকে। এটিও ছিল হাতে লেখা। এর মূল্য রাখা হয়েছিল দুই আনা। তবে সাধারণ্যে পঞ্জিকা কদর লাভ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে।

প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা

বাংলা মুদ্রিত পঞ্জিকার বয়স ২০০ বছর হতে চলল। প্রথমটির নাম ছিল রামহরি পঞ্জিকা। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ সালে। কলকাতার জোড়াসাঁকোর দুর্গাদাস বিদ্যাভূষণ ছিলেন এর প্রকাশক। শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা থেকে তিনি এটি ছাপিয়েছিলেন। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৫৩। সাদা-কালো লেখায় ভর্তি এই পঞ্জিকায় একটি ছবিও তিনি যুক্ত করেছিলেন। ‘সূর্যগ্রহণ’ শীর্ষক ওই কাঠখোদাই ছবিতে দেখা যায়, এক দেবী সূর্যের রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। পঞ্জিকাটি দ্রুতই জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরের বছরও দুর্গাদাস আরেকটি পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। দেখাদেখি আরো লোক পঞ্জিকা প্রকাশ করতে লেগে যায়। কলকাতার বটতলায় বসে পঞ্জিকার হাট। প্রতিবছরই এর প্রকাশসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীরামপুরের ‘চন্দ্রোদয়’ ছাপাখানা থেকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক পঞ্চানন কর্মকারের দৌহিত্র কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারকৃত ‘নতুন পঞ্জিকা’ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে ছিলেন খোদাইশিল্পী। ‘নতুন পঞ্জিকা’কে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন নতুন এক মাত্রায়। তিনি পঞ্জিকাটির এমন নাম রেখেছিলেন যেন প্রতি বছর মানুষ নতুন পঞ্জিকা কিনতে উৎসাহী হয়। তার এই চিন্তা ব্যবসায়িক সাফল্য পাওয়ায় আরো কিছু প্রকাশক ‘নতুন পঞ্জিকা’ নামে একাধিক পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। বাংলা সনের হিসেবে পহেলা বৈশাখের আগেই বাজারে চলে আসতে থাকে নতুন বছরের পঞ্জিকা। দিনে দিনে পঞ্জিকায় ছুটির তালিকা, মেলার জেলাওয়ারি বিবরণ, মাসিক কৃষি কাজের বিবরণ, আদালত-সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য, বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত নানা প্রকাার ওজন ও মাপ, প্রধান প্রধান রোগের বিবরণ এবং সেগুলোর প্রতিকারের ব্যবস্থা, রেলের ভাড়া ইত্যাদি যুক্ত হয়। জানা যেত, বাংলাদেশের (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা) ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, বেতন, কত দিন যাবৎ চাকরি করছেন ইত্যাদিও। পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকেও, তবে নামধাম জানা যায় না। সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে।

পঞ্জিকার বিপণন ব্যবস্থা

উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা বই বিক্রির দোকান না থাকায় পাঠককে সরাসরি ছাপাখানা থেকে কিনতে হতো। আবার মুটেরা অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে ঝাঁকায় করে বাড়ি বাড়ি ফেরি করেও পঞ্জিকা বিক্রি করতেন। জেমস লং তার প্রতিবেদনে জানান, ১৮৫৭ সালে কলকাতার বাজারে প্রায় এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পঞ্জিকা বিক্রি হয়েছিল। ইংরেজরা ১৮৬৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যেসব বাংলা বই পাঠিয়েছিল, তার মধ্যে ১২টি ছিল পঞ্জিকা।

এখনকার পঞ্জিকা

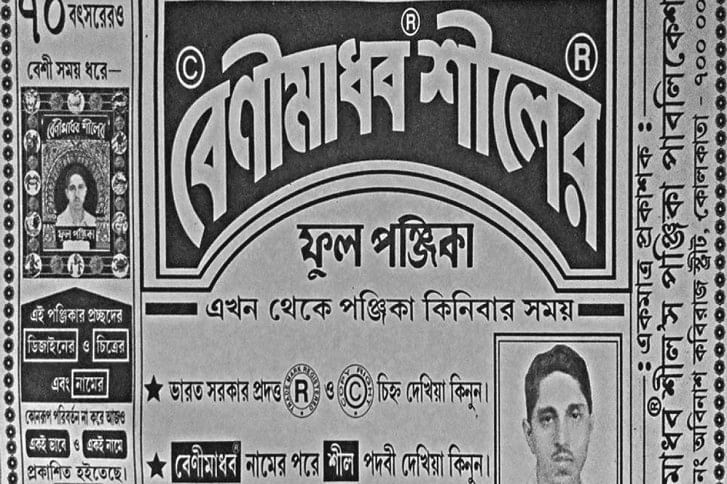

বাজারে প্রচলিত বেশিরভাগ পঞ্জিকা প্রকাশ হয় কলকাতা থেকে। বেনিয়াটোলা লেন থেকে প্রকাশ হয়ে চলেছে গুপ্তপ্রেশ ফুল পঞ্জিকা। দুর্গাচরণ গুপ্তের বংশধররা এটি প্রকাশ করে চলেছেন। এটি প্রায় ১০০ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ৩১ নম্বর অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হয় বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা। বাংলাদেশ থেকেও বেশ কয়েকটি পঞ্জিকা বের হয়। এর মধ্যে লোকনাথ ডাইরেক্টরি নতুন পঞ্জিকার প্রচার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এর পরে রয়েছে নিউ এজ পাবলিকেশন্সের নবযুগ ফুল পঞ্জিকা। এরা হাফ পঞ্জিকাও বের করে।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজসংস্কার সমিতি থেকে বের হয় সুদর্শন ডাইরেক্টরে বা সুদর্শন ফুল পঞ্জিকা। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। এগুলো সবই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পাঠকের কথা চিন্তা না করে প্রকাশ হয়। তবে শুধু মুসলমান পাঠকদের জন্য প্রকাশ হয় তাজ নূরানী মোহাম্মদী পকেট পঞ্জিকা। প্রতিবছর বাংলা নববর্ষের শুরুতেই এগুলো নিয়ম করে প্রকাশিত হয়।

ছবি: সংগ্রহ

Comments