বাংলাদেশে ৭ই মার্চের তাৎপর্য মুছে ফেলা: ইতিহাস, ক্ষমতা ও রাজনীতি

'সব ইতিহাসই সমসাময়িক ইতিহাস, কারণ আমরা বর্তমানের প্রেক্ষাপট ছাড়া অতীত বুঝি না।'—মিশেল ফুকো

ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের মতে, ইতিহাস কোনো নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা নয়; বরং এটি একটি যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে স্মৃতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, পুনর্লিখিত হয় এবং কখনও কখনও মুছে ফেলা হয় শাসকগোষ্ঠীর জন্য সুবিধাজনক কোনো নির্দিষ্ট বয়ান প্রতিষ্ঠার স্বার্থে।

ফুকো বলেছেন, 'সব ইতিহাসই সমসাময়িক ইতিহাস।' এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, অতীতের বোঝাপড়া কখনোই বর্তমানের প্রভাবমুক্ত নয়।

তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এটা বুঝতে সাহায্য করবে যে ৭ই মার্চের অর্থ ও তাৎপর্য সবসময় একরকম থাকেনি। এটি ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন রূপ পেয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ একদিকে যেমন রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ, অপরদিকে এর তাৎপর্য এখনো চূড়ান্তভাবে নির্ধারিতই হয়নি।

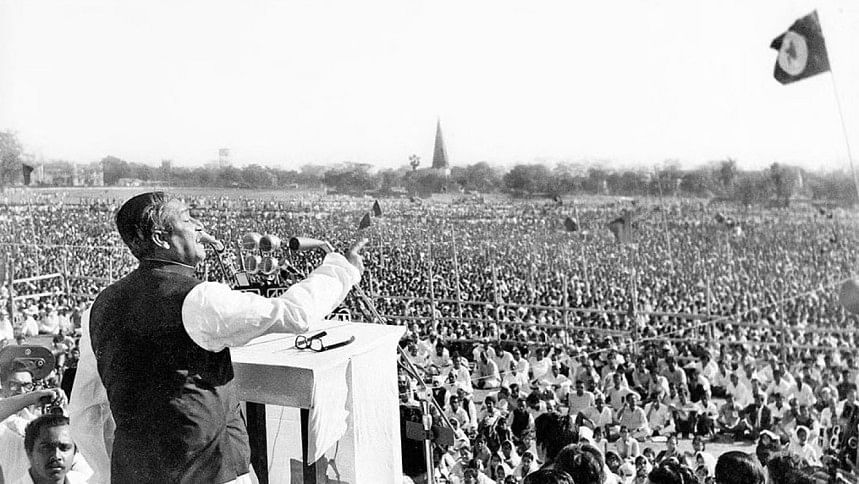

সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। ভাষণটিতে ছিল সতর্কতা ও বাস্তবতার এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য। এটি ছিল বিপ্লব ও সংযমের সন্ধিক্ষণ।

এটি সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল না, কিন্তু এর প্রভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল প্রায় অবধারিত।

তবে বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই দিনটির তাৎপর্য বারবার বিতর্কিত, পুনর্নির্মিত, এমনকি কখনো কখনো মুছে ফেলার চেষ্টাও করা হয়েছে। ভুলে যাওয়ার বিষয়ে দেরিদার ভাষায় বলতে গেলে, এটিকে মুছে ফেলেই আরও স্পষ্ট করা হয়েছে।

ইতিহাস মুছে ফেলার মাধ্যমে লেখা

দেরিদার ভাষায়, ইতিহাসকে 'মুছে ফেলার' অর্থ হলো ঘটনাগুলোকে একইসঙ্গে দৃশ্যমান ও অস্পষ্ট করা। একদিকে তাদের চিহ্নিত করা, অন্যদিকে এর ওপর স্পষ্ট রেখা টেনে দেওয়া। এতে সেগুলো অদৃশ্য হলেও আবার পাঠযোগ্য থেকে যায়।

৭ই মার্চের ইতিহাস 'মুছে ফেলার' কৌশল রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

জিয়াউর রহমান ও এরশাদের শাসনামলে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছোট করে দেখানো হয়েছিল, যাতে সামরিক শাসকদের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

পরবর্তীতে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ৭ই মার্চের ভাষণকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং জাতির জনকের ভাষণ হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিষ্ঠা করে, যা তাদের জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বাংলাদেশে ৭ই মার্চের ভাগ্য দেখিয়ে দেয় যে, কীভাবে ইতিহাসকে সমসাময়িক ক্ষমতা ও রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনর্গঠন করা হয়। একসময় যে দিনটিকে বড় আকারে উদযাপন করা হতো, সেই দিনকেই জিয়াউর রহমান ও এরশাদের শাসনামলে খাটো করে দেখানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়; মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা কমিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে জাতীয় ইতিহাসের ন্যারেটিভ বদলে ফেলা হয়, যাতে জাতীয়তাবাদী নেতা ও সামরিক ব্যক্তিত্বদের ভূমিকা বড় করে তুলে ধরা যায়।

এটা কেবল ইতিহাস থেকে কিছু বাদ দেওয়ার বিষয় নয়, বরং অতীতের সক্রিয় পুনর্গঠন। যেমনটি মিশেল-রলফ ট্রুইয়ো তার 'সাইলেন্টিং দ্যা পাস্ট' বইয়ে লিখেছেন—এই প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের ঘটনাগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট করা হয়, যাতে সংগ্রামের প্রকৃত ঘটনার পরিবর্তে অন্য কোনো ঘটনাকে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

যাইহোক, পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে ৭ই মার্চের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে। ২০১৭ সালে ইউনেস্কো শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলে এর প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আরও সুসংহত হয়।

কিন্তু এখানেও ইতিহাসকে পুনর্লিখন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের আমলে ৭ই মার্চকে মুছে ফেলার মাধ্যমে নয়, বরং একে একক ও রাষ্ট্র অনুমোদিত বয়ানে বন্দী করার মাধ্যমে।

এই ভাষণে প্রতিরোধ ও কৌশলগত অস্পষ্টতার মিশেলে যে বিপ্লবী উন্মাদনা ছিল, সেটাকে সরলভাবে উপস্থাপন করে এমন এক অবস্থান তৈরি করা হয়েছে, যা ৭ই মার্চকে মুক্তিযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী সূচনা হিসেবে দেখায়।

কিন্তু, যারা এই ভাষণকে মুছে ফেলতে চেয়েছে এবং যারা এটিকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেছে, কেউই সঠিক ইতিহাসটা লিপিবদ্ধ করেনি। প্রত্যেকেরই প্রচেষ্টা ছিল এটাকে সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী পুনর্লিখন করা। এটা প্রমাণ করে যে ইতিহাস কেবল নথিবদ্ধ হয় না, ক্ষমতার প্রয়োজনে পুনর্লিখিতও হয়।

ইতিহাস কীভাবে নিজেকে লেখে: আনালেস চিন্তাধারা এবং ফুকোর তত্ত্ব

বিজয়ীরাই ইতিহাস লেখে। তারপরও ইতিহাস নিজেও একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে—৭ই মার্চের ভাষণ মুছে ফেলা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা সেই সত্যকেই তুলে ধরে। সেই সঙ্গে এই বাস্তবতায় প্রকাশ করে যে, ইতিহাস কোনো লিখিত স্থির বিষয় নয়, বরং ক্রমাগত আলোচনা ও বৈধকরণের বিষয়। এর অর্থের অনিশ্চয়তাই দেখিয়ে দেয়, ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ করার সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেটাকে দেরিদা 'চিহ্নের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অসম্ভবতা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যতবারই কোনো শাসনব্যবস্থা ৭ই মার্চকে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে বন্দী করতে চেয়েছে, এর বহুবিধ অর্থ সবসময়ই সেই প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করেছে এবং এই ভাষণকে চূড়ান্তভাবে একক ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

আনালেস স্কুল বা চিন্তাধারায় ব্যক্তিগত অর্জনের ঘটনাগুলোর চেয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের মতো দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত শক্তির গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। ৭ মার্চের ক্ষেত্রে বলা যায়, শেখ মুজিবের ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত হলেও, এটা পূর্ব পাকিস্তানে দীর্ঘ কয়েক দশকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা একে অর্থবহ করে তুলেছে। ৭ মার্চ কেবল মুজিবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জন্ম নেওয়া ঘটনা ছিল না; এটি ছিল কৃষি আন্দোলন, ভাষাগত জাতীয়তাবাদ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের দীর্ঘকালীন ফলাফল। আনালেস চিন্তাধারার ইতিহাসবিদরা যুক্তি দেখাবেন যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ইতিহাসকে রূপ দেয় ঠিকই, তবে গভীরতর বস্তুগত এবং সামাজিক শক্তি তাদের কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে এবং পরিচালিত করে। এ কারণেই ৭ মার্চের গুরুত্ব নিয়ে বারবার বিতর্ক কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনকেই প্রতিফলিত করে না, বরং বাংলাদেশের উপনিবেশ-উত্তর উন্নয়নের দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত টানাপড়েনের প্রতিচ্ছবিও বহন করে।

অপরদিকে, ৭ মার্চকে কীভাবে একটি মতপার্থক্যের বিষয় হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, তা বিশ্লেষণের একটি কাঠামো প্রদান করে ফুকোর জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও জিনতাত্ত্বিক পদ্ধতি। তার প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করবে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা এই ভাষণের অর্থ তৈরি করেছে, তুলে ধরবে সেই বিবৃতিগত গঠন যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একে কখনো কেন্দ্রীয়, কখনো প্রান্তিক হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

অপরদিকে, জিনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রকাশ করবে এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে নিহিত ক্ষমতার সম্পর্ক—কীভাবে ক্ষমতায় আসা সরকারগুলো ৭ মার্চের স্মৃতিকে নিজেদের কর্তৃত্ব সুসংহত করার কাজে ব্যবহার করেছে, বিরোধী পক্ষের ব্যাখ্যাকে বাতিল করেছে এবং একটি নিয়ন্ত্রিত ঐতিহাসিক চেতনা সৃষ্টি করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, এরশাদ শাসনামলে ৭ মার্চের ভাষণকে স্বাধীনতার আহ্বান হিসেবে নয়, বরং একটি 'সংযমের মুহূর্ত' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, যা সেই মুহূর্তে পূর্ণ মাত্রায় সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টিকে প্রতিহত করেছিল। ভাষণটির এই ব্যাখ্যা—একটি 'কৌশলগত অস্পষ্টতার মুহূর্ত' হিসেবে—একটি 'একীভূত' বাংলাদেশের ধারণার সঙ্গে একে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ব্যবহৃত হয়, যা বিপরীতে অনেকের প্রত্যাশিত বিপ্লবী বক্তব্যকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ যখন ৭ মার্চের ভাষণকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছে, তখন তারা এটিকে চূড়ান্ত প্রতিরোধের মুহূর্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছে—এটা ছিল বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি এই ভাষণকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছে—কেউ একে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখেছে, আবার কেউ একে এমন এক মুহূর্ত হিসেবে দেখেছে যেখানে ইতিহাস, নেতার সতর্ক ভাষাকেও অতিক্রম করেছে। ফলে, ৭ মার্চের ইতিহাস কেবল তাদের নয়, যারা এটি রচনা করেছে। ঘটনাটি স্বয়ং, সেদিন যারা রেসকোর্সের ময়দানে জমায়েত হয়েছিলেন এবং পরবর্তী দিন ও সপ্তাহগুলোতে যেসব ঘটনা ঘটেছে—এর সবই কিছুই এই দিনটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

পাশাপাশি, ৭ মার্চের অর্থ শুধু তাদের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, যারা একে স্মরণ করতে চায় বা মুছে ফেলতে চায়; এটি ইতিহাসের কাঠামোগত শক্তিগুলোর দ্বারাও গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা-পরবর্তী শাসনের সাফল্য ও ব্যর্থতা, সামরিক শাসন ও বেসামরিক রাজনীতির পুনরাবৃত্তিমূলক চক্র—প্রত্যেকটি পর্যায়ই পেছন থেকে এসে নতুনভাবে ৭ মার্চের অর্থকে পুনর্গঠিত করেছে। হেগেলের ভাষায় বলতে গেলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিহাসকে পুরোপুরি বোঝা যায় কেবল পিছন ফিরে তাকালে, মিনার্ভার প্যাঁচা যখন গোধূলিতে উড়ে যায়, তখন। এই অর্থে, ৭ মার্চের তাৎপর্য কখনোই সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত নয়; এটি পরিবর্তনশীল, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিকোণের আওতায় এসে পুনর্গঠিত হতে থাকে।

উপসংহার: ৭ মার্চের অসমাপ্ত কাজ

বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চায় ৭ মার্চের অবস্থান একটি বৃহত্তর বাস্তবতার প্রতিফলন: ইতিহাস কেবল অতীতের বিষয় নয়, বরং বর্তমানেও এটি একটি সক্রিয় সংগ্রামের ক্ষেত্র। সরাসরি মুছে ফেলা, বেছে নেওয়া অন্তর্ভুক্তি বা কঠোর স্মারকায়নের মাধ্যমে—ইতিহাস নিয়ে লড়াই মূলত ক্ষমতা নিয়ে লড়াই, যেখানে প্রশ্ন হলো, কে অতীতের বর্ণনা দেবে এবং কী উদ্দেশ্যে তা করবে। আনালেস স্কুল দেখায় যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোগত শক্তিগুলো কীভাবে ধারাবাহিকভাবে ৭ মার্চের অর্থকে পুনর্গঠন করেছে, জাতীয় পরিচয় ও বৈধতার পরিবর্তনশীল কাঠামোর মধ্যে একে স্থাপন করেছে। অন্যদিকে, ফুকোর প্রত্নতাত্ত্বিক ও জিনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রকাশ করে যে কীভাবে এই ঘটনাকে ঘিরে জ্ঞান উৎপাদিত, নিয়ন্ত্রিত ও প্রচারিত হয়েছে—প্রমাণ করে যে ইতিহাস কেবল লিপিবদ্ধ করা নয়, বরং এটি সক্রিয়ভাবে নির্মাণ করা হয়।

তবে ইতিহাসের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে এর প্রতিরোধের বীজ—এটি এমনভাবে নিজেকে লিখে চলে, যা কোনো সরকারি বয়ানের মধ্যে পুরোপুরি আবদ্ধ করা যায় না। ফলে, ৭ মার্চের তাৎপর্য তার প্রশ্নাতীত প্রতিষ্ঠায় নয়, বরং এর নিয়ত বিতর্কের মধ্যেই নিহিত। এটি এক অর্থগত পরিবর্তনের ক্ষেত্র—নির্বিচারে পুনর্লিখিত হয়, কিন্তু কখনোই পুরোপুরি মুছে যায় না; এটি সবসময় নতুন ব্যাখ্যা ও পুনর্গঠনের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ৭ মার্চ নিয়ে চলমান বিতর্ক আরও বৃহত্তর এক দ্বন্দ্বকে প্রতিফলিত করে—একদিকে ইতিহাসকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা, আর অন্যদিকে ইতিহাসের বহুমাত্রিকতাকে জিইয়ে রাখার পাল্টা শক্তি। এই অর্থে, ৭ মার্চের কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়ে গেছে—এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রশ্নবিদ্ধ বলে নয়, বরং ইতিহাস নিজেই কখনো চূড়ান্তভাবে স্থির হয় না বলেই। 'সকল ইতিহাসই সমকালীন ইতিহাস, কারণ আমরা বর্তমানের প্রেক্ষাপট ছাড়া অতীতকে বোঝাতে পারি না'—এই বাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ইতিহাসের ব্যাখ্যা সব সময়ই বর্তমান বাস্তবতায় প্রভাবিত হয়। ফুকো দেখিয়েছেন যে ইতিহাস কখনোই নিরপেক্ষ ঘটনা-নিবন্ধন নয়; বরং এটি নিরন্তর পুনর্নির্মিত হয়, বর্তমানের ক্ষমতা কাঠামো, মতাদর্শ ও সংগ্রামের আলোকে নতুন অর্থ লাভ করে।

তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে মুছে ফেলার বৈধতা দিতে পারে না, বিশেষত যখন এই মুছে ফেলা—বা রেখে যাওয়া চিহ্ন—প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ণনাকে অকার্যকর করার একটি অস্ত্র হয়ে ওঠে। যদিও ইতিহাস সবসময় বর্তমান দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবু অতীতের ঘটনাগুলো—যেমন ৭ মার্চের অর্থ—সচেতনভাবে বাদ দেওয়া বা বিকৃত করা কেবল পুনর্ব্যাখ্যার জন্য নয়, বরং অতীতের প্রতিদ্বন্দ্বী দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করার একটি উপায় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, যা প্রচলিত ক্ষমতার কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে। এই অর্থে, ইতিহাসকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা কেবল সমসাময়িক উদ্বেগের প্রতিফলন নয়; এটি ক্ষমতার এমন এক কৌশল, যা নির্ধারণ করে কোন ইতিহাস দৃশ্যমান থাকবে এবং কোনটি নিস্তব্ধ করে দেওয়া হবে—ফলস্বরূপ, অতীতকে বর্তমানের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

ফরিদুল আলম সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের সাবেক অধ্যাপক এবং একজন নিবন্ধিত সামাজিক কর্মবিদ।

(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নিবে না।)

Comments