আবুল মনসুর আহমদের দুঃখ যায়নি

লেখক মাত্রই সংবেদনশীল মানুষ। অন্যের দুঃখ-কষ্ট আপনার করে ভাবতে পারেন বলেই তিনি লেখক। এই ভাবনা ও বোধের জায়গা যার যত বেশি, তিনি তত বড় মানের হন। স্বজন, স্বজাতি, স্বসম্প্রদায় ও স্বসময়ের মানুষের জন্যে, সব প্রাণের ভালো থাকার জন্যে তার হৃদয় কাঁদে বলেই তিনি কলম ধরেন, লেখার মধ্য দিয়ে তার যা বলার বলে যান।

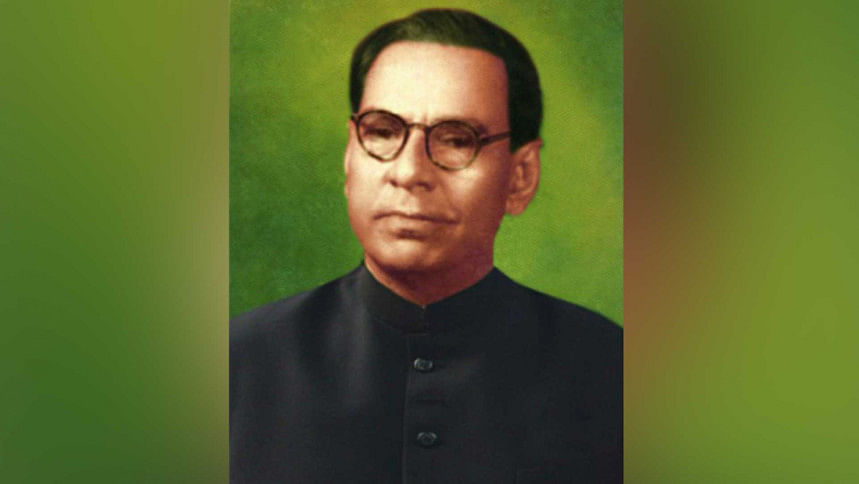

আবুল মনসুর আহমদ শুধু একজন লেখক ছিলেন না, তিনি আরও কয়েকটি সত্তায় নিজেকে বিকশিত ও উচ্চকিত করেছিলেন। তিনি রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সম্পাদক যেমন ছিলেন, তেমনি আইন পেশাতেও নাম-যশের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। বহুমুখী প্রতিভা ও প্রভায় সমকালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনন্য এক মনীষা। যার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোজ্জ্বল স্বাক্ষর মেলে উনার দুই গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' ও 'আত্মকথা'য়। বিশেষ করে 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইয়ে তিনি যে গভীর পর্যবেক্ষণ, তীক্ষ্ণধী বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন ও প্রতিতুলনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এককথায় তা তুলনারহিত। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে উপমহাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, বঙ্গভাগ পরবর্তী বাংলার রাজনীতির মেরুকরণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, ছিচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ, আওয়ামী লীগের জন্ম, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নোর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম এবং তারপরেরও কয়েক বছরের ভেতর বাইরের সমাজ-রাজনীতিকে জানতে-বুঝতে এই বই অনেকাংশেই আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও এ সংক্রান্ত পঠন-পাঠন ও গবেষণায় বইটি বিশেষভাবে গুরুত্ববহ। বিংশ শতাব্দীর দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির প্রতিনিধিত্বকারী বইগুলোর মধ্যে 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বিশেষ মর্যাদায় সমাসীন।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস দিল্লি থেকে ২০১৪ সালে প্রকাশিত 'বাংলায় সন্ধিক্ষণ ইতিহাসের ধারা ১৯২০-১৯৪৭' বইয়ে আবুল মনসুর আহমদের 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের লেখা বইটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। বইটিতে আবুল মনসুর আহমদের বই থেকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য হাজির করে বাংলায় সন্ধিক্ষণ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। যা থেকে স্পষ্ট আবুল মনসুর আহমদের পর্যবেক্ষণ কতটা তাৎপর্যবাহী ও সময়ের বিশ্বস্ত দলিল কৌতূহলোদ্দীপক ও শ্রদ্ধা জাগানিয়া।

আবুল মনসুর আহমদের এসব পর্যবেক্ষণ ছিল ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত ও সংগৃহীত। সেকারণে এসব ঘটনার সঙ্গে তার ছিল হৃদয় মথিত বোঝাপড়া ও টানাপোড়েন। এসবে তিনি আহত ও ব্যথিত হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন। এবং এটাও বুঝেছেন এসব দূর হওয়া দরকার। কিন্তু, তার আগেই দেশভাগ হয়ে গেছে। যার মধ্য দিয়ে শুধু বিংশ শতাব্দীতে নয়, সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত-অমানুষোচিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর পেছনে সমাজ-সম্প্রদায়ের বিভাজন, হৃদয়ের বিভাজন কিংবা কতিপয় রাজনীতিবিদদের ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতি ও মনোবৃত্তি—যাইই যুক্ত থাকুক না কেন, সভ্য সময়ে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে অসভ্য কাজটিই সংঘটিত হয়েছে।

আবুল মনসুর আহমদের ১২৩তম জয়ন্তীতে দেশভাগের ৭৫তম বর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী হাজির হয়েছে। বাস্তবতা হলো—এতগুলো সময়-দিন-ঘটনাবহুল বছর পেরিয়েও আবুল মনসুর আহমদের দুঃখ যায়নি, যাওয়ার চেষ্টা করা হয়নি। দেশভাগ পূর্ববর্তী অবিভক্ত ভারত আজ স্বাধীন তিনটা দেশে বিভাজিত স্বাধীন সার্বভৌম সত্তার অধিকারী। ভূ-রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা এবং আঞ্চলিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য অবস্থানের লক্ষ্যে যে কারণে—যে দুঃখের অভিঘাতে দেশভাগ হয়েছে, সেটা দূর করা ছিল জরুরি।

আবুল মনসুর আহমদের জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘস্বরূপ আমরা তার দুটি দুঃখ-মনোব্যথা ও কষ্টের উদাহরণ উপস্থাপন করছি। 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন—

ক.

'কিছু দিনের মধ্যে একটা ব্যাপারে আমি মনে বিষম আঘাত পাইলাম। অপমান বোধ করিলাম। দেখিলাম, আমাদের বাড়ির ও গাঁয়ের মুরুব্বিরা নায়েব আমলাদের সাথে দরবার করিবার সময় দাঁড়াইয়া থাকেন। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝি নাই। আরও কিছু দিন পরে জানিলাম, আমাদের মুরুব্বিদের নায়েব-আমলারা "তুমি" বলেন। নায়েব আমলারা আমাদেরও "তুই তুমি" বলিতেন। আমরা কিছু মনে করিতাম না। ভাবিতাম, আমাদের মুরুব্বিদের মতই ওরাও আদর করিয়াই এমন সম্বোধন করেন। পরে যখন দেখিলাম, আমাদের বুড়া মুরুব্বিদেরেও তাঁরা "তুমি" বলেন, তখন খবর না লইয়া পারিলাম না। জানিলাম, আমাদের মুরুব্বিদেরে "তুমি" বলা ও কাছারিতে বসিতে না দেওয়ার কারণ একটাই। নায়েব আমলারা মুসলমানদেরে ঘৃণা করে! হাতে-নাতে এর প্রমাণও পাইলাম। পাশের গাঁয়ের এক গণক ঠাকুর আমাদের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে আসিত। কিছু বেশি চাউল দিলে সে আমাদের হাত গণনা করিত। আমাদেরে রাজা-বাদশা বানাইয়া দিত। এই গণক ঠাকুরকে দেখিলাম একদিন নায়েব মশায়ের সামনে চেয়ারে বসিয়া আলাপ করিতেছে। নায়েব মশাই তাকে আপনি বলিতেছেন। এই খালি-পা খালি-গা ময়লা ধুতি-পরা গণক ঠাকুরকে নায়েব বাবু এমন সম্মান করিতেছেন কেন? আমাদের বাড়িতে তাকে ত কোন দিন চেয়ারে বসিতে দেখি নাই। উত্তর পাইলাম, গণক ঠাকুর হিন্দু ব্রাক্ষ্মণ। কিন্তু আমাদের মোল্লা মৌলবিদেরও ত নায়েব-আমলারা "আপনে" বলেন না, চেয়ারে বসান না। আর কোনও সন্দেহ থাকিল না আমার মনে। রাগে মন গিরগির করিতে লাগিল।... বেআদব বেত্তমিয, তুই নায়েব বাবুরে "তুই" কইলি কোন আক্কেলে? এবার আমি মুখ খুলিলাম। বলিলাম : আমারে তুই কইল কেন? দাদাজী কিছুমাত্র ঠান্ডা না হইয়া বলিলেন : বয়সে বড় তোর মুরুব্বি। তানি তোরে "তুই" কইব বইলা তুইও তানরে তুই কইবি? এই বেত্তমিযি তুই শিখছস কই? আমরা তোরে তুই কই না? নায়েব বাবু তানার ছাওয়ালরে তুই কয় না? আমি দাদাজীর দিকে মুখ তুলিয়া নায়েব বাবুকে এক নযর দেখিয়া লইয়া বলিলাম : আপনে বাপজী কেউই তো বয়সে ছোট না, তবে আপনেগরে নায়েব বাবু "তুমি" কয় কেন? দাদাজী নিরুত্তর। কারও মুখে কথা নাই। নায়েব আমলাদের মুখেও না।'

এই দুঃখ, বেদনা, সামাজিক বিভাজন, সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য থেকে বাঙালি বেরোতে পারেনি আজও। পারার দৃশ্যমান চেষ্টাও চর্চিত হয়নি। ফলে, সেদিনের সেই বিষবৃক্ষ এই বাংলায়-তাদানীন্তন পূর্ববঙ্গে বহাল তবিয়তে টিকে আছে, যা আমাদের জন্যে লজ্জার। শুধু প্রেক্ষাপট বদল হয়েছে, সেদিনের হিন্দুত্বের জায়গায় আধিপত্য গেড়েছে বাঙালি মুসলমান। এই আধিপত্যে পিষ্ট হয়ে আবুল মনসুর আহমদ যেমন দুঃখ পেয়েছিলেন, রাগে গিরগির করেছিলেন। আমরা কি লক্ষ্য করছি, আজ সেই রাগ গিয়ে জায়গা করে নিয়েছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে। বড়র যে ভূমিকা পালন করার কথা, সংখ্যাগরিষ্ঠরা কি সেটা পালন করছে, এই প্রশ্ন আজ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। সেদিনের সেই সামাজিক বিভাজন কি আজও বাস্তবে রয়ে যায়নি? রয়েছে নিশ্চয়। রয়েছে বলেই শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র রায়রা এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কেন যাচ্ছেন তা নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্ক থাকতে পারে, রাজনৈতিক চাপানউতোরের কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু এর পেছনে যে সামাজিক বিভাজনই মূলত দায়ী, তা আমরা তালাশ করি না।

নারায়ণ বাবুর চৌদ্দ পুরুষের জন্ম বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলা সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকায়। সর্বশেষ বসত গেড়েছিলেন ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদের ফিলিপনগর গ্রামের হিন্দুপাড়ায়। ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পার্শ্ববর্তী বৈরাগীর চর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন এবং সেখান থেকেই যান অবসরে। তার হাতেই কত ছেলেমেয়ের জ্ঞানের দিব্যচোখ খুলে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেই শিক্ষকও আমৃত্যু এদেশে থাকেননি (পড়ুন থাকতে পারেননি)। তিনিও দেশ ছেড়েছেন, ছেড়ে গেছেন প্রিয় হিন্দু পাড়া, ফিলিপনগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়ার সঙ্গে গড়ে ওঠা অভিন্ন আত্মার বন্ধন।

কেন নারায়ণ বাবুরা দেশে ছেড়ে যান এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদেরকে বুঝতে হবে আবুল মনসুর আহমদের দুঃখকে। জানতে হবে উনার লেখা 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'র পর্যবেক্ষণ শক্তির ভেতরের আধারকে। এবং শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, সেই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী শিখলাম, কী শেখানো হয়েছে সেদিকেও নজর দিতে হবে। যদি নজর দেওয়া হয়, তাহলেই বোঝা যাবে নারায়ণ বাবু কিংবা উনাদের মতো অনেকের দেশান্তরী হওয়ার প্রকৃত চিত্র।

নারায়ণ বাবুরা এখানে সম্মানিত যেমন হয়েছেন, অসম্মানিতও কি কম হয়েছেন? তাকে আড়ালে আবড়ালে অপ্রকাশ্যে ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশ্যেও 'মালাউন' বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি এই নিয়ে দুঃখ প্রকাশও করেছেন। বলেছেন, 'মালাউন কেন বলে, মালাউনতো বিধর্মী-নাস্তিকদের বলা হয়। আমরা কি তাই, আমাদের হিন্দু বলুক।' কিন্তু, এই সমাজের কতিপয় মানুষের মুখ বন্ধ করা যায়নি। তারা ধর্মের নামে সবসময় অধর্মের কাজটাই করে। রাজনীতির নামে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নকে পুঁজি করে নারায়ণ বাবুদের অসম্মানিত করে-দেশ ছাড়ানোর, তাড়ানোর লক্ষ্যেই। যে সামাজিক নিরাপত্তা তাদেরকে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, বাস্তবে কি সেটা দেওয়া গেছে? দেওয়া যায়নি, সেটা দেওয়ার জন্যে শক্তিশালী যে বিধিব্যবস্থা ও কাঠামো দাঁড় করানো দরকার, সেটা করা হয়নি। ফলে, হিন্দুপাড়া সংকুচিত হতে হতে এখন বিলুপ্তপ্রায় এক পাড়ায় পরিগণিত হয়েছে।

করুণ কিন্তু রুঢ় এই বাস্তবতায় বলে দেয় বড়র যে ভূমিকা পালন দরকার, যে অভিভাবকত্বের ভেতর দিয়ে সবাইকে আগলে রাখা উচিত এবং প্রতিনিয়ত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সব মানুষের, সব ধর্মের, সব শ্রেণির প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করা অপরিহার্য, তা করা হয়নি ততটা, যতটা পেলে নারায়ণ বাবুরা এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেন না কখনো। মনে রাখতে হবে, নারায়ণ বাবুরা অভিবাসী হননি, ডিবি লটারি পাননি, তারা নীরব উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন বছরের পর বছর ধরে। অথচ আমাদের গর্ব ও ঐতিহ্যের মূল জায়গাটা হওয়া উচিত সব ধর্ম, শ্রেণি ও পেশার মানুষের হার্দিক সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটাকে দেখেছেন 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খোঁজার প্রয়াস' হিসেবে। বলেছেন, এটাই ভারতীয় সভ্যতার শক্তি। এই শক্তিতো বাঙালিরও। কিন্তু, সেই শক্তিকে আমরা না পারলাম সাধনা হিসেবে নিতে, না পারলাম পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ বা রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে।

ফিলিপনগরের হিন্দুপাড়ার নারায়ণ বাবুর অভিমানী প্রস্থানের ঘটনায় এটাই প্রমাণিত ও প্রতীয়মান হয় যে, একদা আমাদের যে দেশপ্রেম-জাতীয়তাবোধ ছিল, সেসব চর্চিত হয়নি, আলো ফেলা হয়নি মানবিকবোধে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে। ফলে, শিক্ষক হয়েও অবসর জীবনের নিরাপত্তা খুঁজে পাননি প্রিয় শিক্ষার্থীদের কাছেই।

আবুল মনসুর আহমদের সেদিনের সেই দুঃখকে যদি আমরা হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতাম, আমাদের শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে যদি এসব রোধে যা যা করার দরকার তার উদাহরণ তৈরি করতাম, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি অন্যরকম হতো।

আবুল মনসুর আহমদ আরও দুঃখের উদাহরণ টেনেছেন ছোটবেলায় শেখা একটা ছড়া উদ্ধৃত করে। যেখানে বলা হচ্ছে—

খ.

'আল্লা যদি করে ভাই লাহোরে যাইব/ হুথায় শিখের সাথে জেহাদ করিব।/ জিতিলে হইব গাযী মরিলে শহীদ/ জানের বদলে যিন্দা রহিবে তৌহিদ।'

কী ভয়ংকর কথা। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়েই মানুষ হত্যার মন্ত্র ছড়ানো হচ্ছে। কিন্তু, শতবর্ষ আগের সেই ঘটনা থেকে আমরা কি খুব বেশি সভ্য হয়েছি? আমরা কি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার শিক্ষায় আলোকিত হয়ে উঠতে পেরেছি? কিংবা সেই চেষ্টা আমরা কি চালাচ্ছি? যদি না চালাই, চালানোটা জরুরি। যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ৩০ লাখ প্রাণ শহীদ হয়েছে, তাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা তখনই নিবেদন করা হবে, যখন সব মানুষের নিরাপদ সহাবস্থান নিশ্চিত করা হবে। দেশভাগ, সমাজ বিভাজন, সম্প্রদায় বিভাজন, হৃদয় বিভাজন যে কারণে হয়েছে, সেসবের শেকড় উৎপাটন করতে হবে। যদি সেটা না করা হয়, তাহলে কখনো মুসলমান-কখনো হিন্দু অসম্মানিত হবে এবং সেই অসম্মান সংঘটিত করবে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

সুতরাং মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার সংস্কৃতিতে যখন আমরা অভ্যস্ত হবো, তখনই বাঙালি-বাংলাদেশের সাধনা পূরণ হবে। আবুল মনসুর আহমদের দুঃখও দূর হবে। লালন যে 'মানুষ ভজা'র কথা বলেছেন, তার মধ্যেই যে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন-সাধনা ও লক্ষ্যের সারাৎসার নিহিত রয়েছে, সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই কভু।

ড. কাজল রশীদ শাহীন: সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক

(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নিবে না।)

Comments