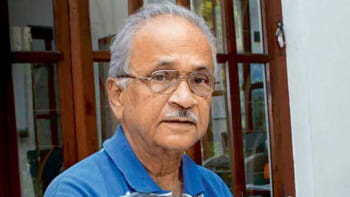

দিলীপ মহলানবিশ: মুক্তিযুদ্ধের এক মানবিক চিকিৎসক বন্ধু

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে তখন লাখো শরণার্থীর ঢল নেমেছে। এর মধ্যে কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরের সীমান্তবর্তী বনগাঁ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন প্রায় সাড়ে ৩ লাখ শরণার্থী। প্রতিদিন প্রায় ৬ হাজারের মতো নতুন শরণার্থী আশ্রয় নিচ্ছেন সেখানে।

১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিক থেকে কলেরা মহামারি ছড়িয়ে পড়ে শরণার্থী শিবিরগুলোতে। হাজারো শরণার্থী কলেরা আক্রান্ত অবস্থায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তখন। কিন্তু স্যালাইন একেবারেই অপ্রতুল। ষাটের দশক পর্যন্ত মারাত্মক ডায়রিয়া এবং কলেরায় চিকিৎসায় শিরায় স্যালাইন প্রবেশ করিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা হতো। আর গুরুতর অসুস্থ রোগীদের বাঁচাতে প্রায় ৭-৮ বোতল কলেরার স্যালাইন দেওয়া হতো। কিন্তু শিরাতে স্যালাইন দেওয়া ডাক্তার, নার্স এবং প্রশিক্ষিত স্বাস্থকর্মী ছাড়া সম্ভব নয় বলে কলেরা হলে ৩০-৪০ শতাংশ রোগীই মারা যেত।

অপর্যাপ্ত চিকিৎসক-নার্সের সামনে তখন অজস্র শরণার্থী। ডা. মহলানবিশ বুঝলেন, কলেরা রোগীদের বাঁচাতে হলে তাদের খাবার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে রফিকুল ইসলাম, আবদুল মজিদ মোল্লা এবং ডেভিড রিচার্ড শিরায় কলেরা স্যালাইন এবং খাওয়ার স্যালাইন দিয়ে কলেরার নতুন চিকিৎসা শুরু করেছিলেন, যা বেশ সাফল্যের মুখ দেখেছিল। সে বছরের আগস্ট মাসে বিশ্বখ্যাত গবেষণা জার্নাল 'ল্যানসেটে' সেই গবেষণা সমীক্ষা প্রকাশ করেন তারা। কিন্তু বড় আকারের ফিল্ড ট্রায়াল না হলে এটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে না—বিষয়টি ছিল এমন।

ফলে ১৯৬৮ সালে কলেরার চিকিৎসা নিয়ে ল্যানসেটে প্রকাশিত সেই জার্নালের কলেরার চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়নি শরণার্থী শিবিরে কলেরা আক্রান্তদের। একটি শরণার্থী শিবিরেও কলেরার চিকিৎসা হিসেবে খাবার স্যালাইন ব্যবহার করা হয়নি, যার ফলে তখন কলেরা মহামারিতে ভুগে বহু শরণার্থীর মৃত্যু হচ্ছিল।

ডা. দিলীপ মহলানবিশ তখন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার পর মেডিকেল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের পরিচালক। যখন তাকে শরণার্থী শিবিরগুলোতে মহামারি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বের প্রস্তাব দেওয়া হলো, তখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছুটে এলেন তিনি। এরপর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ২৪ জুন কলকাতা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে সীমান্তবর্তী বনগাঁতে পৌঁছান। তখন পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্র থেকে দিলীপ মহলানবিশকে শরণার্থী শিবিরগুলোতে কলেরা মহামারি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এরপর একজন চিকিৎসক কীভাবে হয়ে উঠতে পারেন নিপীড়িত মানুষের ত্রাণকর্তা, কীভাবে জাগিয়ে তুলতে পারেন মুমূর্ষু শরণার্থীদের চোখে জীবন ফিরে পাওয়ার আশার আলো, শরণার্থী শিবিরে চিকিৎসার মাধ্যমে কীভাবে ঘটাতে পারেন এক অনন্য বিপ্লব তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন দিলীপ মহলানবিশ।

মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থীদের কলেরায় মৃত্যু নিয়ে ১৯৭৩ সালে জনস হপকিনস মেডিকেল জার্নালে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। তার সেই নিবন্ধের ওপর ভিত্তি করে পরে শরণার্থীদের মৃত্যুর বাস্তবসম্মত সংখ্যা নির্ণয় করা গিয়েছিল।

কলেরার কারণে ততদিনে অনেক মৃত্যু হয়েছে, ভয়ংকর সেসব কাহিনী। যখন আমি সেখানে পৌঁছালাম, হতবাক হয়ে গেলাম। বনগাঁর হাসপাতালের মেঝেতে কলেরায় গুরুতর অসুস্থ রোগীরা পড়েছিলেন।

২০০৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দিলীপ মহালানবিশ বলেছিলেন, 'কলেরার কারণে ততদিনে অনেক মৃত্যু হয়েছে, ভয়ংকর সেসব কাহিনী। যখন আমি সেখানে পৌঁছালাম, হতবাক হয়ে গেলাম। বনগাঁর হাসপাতালে ২টি ঘর ছিল। হাসপাতালের মেঝেতে কলেরায় গুরুতর অসুস্থ রোগীরা পড়েছিলেন। আইভি স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসার সময় রীতিমতো তাদের মুখে এবং বমির উপর হাঁটু গেড়ে বসতে হচ্ছিল। ওখানে পৌঁছানোর পর আমি বুঝেছিলাম আমরা লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছি। কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আইভি স্যালাইন (শিরার স্যালাইন) ছিল না এবং আমার দলের মাত্র ২ জন ফ্লুইড দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত ছিলেন।'

অপর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্সের সামনে তখন অজস্র শরণার্থী। ডা. মহলানবিশ বুঝলেন, কলেরা রোগীদের বাঁচাতে হলে তাদের খাবার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। তখন তিনি ঢাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিলেন, যেসব রোগীর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন কেবল তাদেরকেই ২ থেকে ৩ লিটার স্যালাইন শিরাতে দিয়ে পানিশূন্যতা এবং এসিডোসিস কাটিয়ে তারপর খাবার স্যালাইন দেবেন। তবে যাদের অবস্থা সংকটাপন্ন নয় তাদের সরাসরি খাবার স্যালাইনই দেওয়া হতো।

দিলীপ মহালানবিশ সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সেই সময় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার মতো সুযোগ ছিল না। কী করব সেটা নিজেকেই ঠিক করতে হতো। তাই আমার কাছে কোনো বিকল্প ছিল না এবং যতটা বেশি সম্ভব ততটা ওআরএস ব্যবহার করতে হচ্ছিল। আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে এটা কাজে দেয়। কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে কাজে দেবে কি না, সেটা নিয়ে নিশ্চিত ছিলাম না। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, এটা কাজ না করলে আমাদের হাতে আর কোনো বিকল্প থাকবে না। যখন আমরা দেখি যে ওটা কাজ করছে তখন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম।'

কিন্তু খাবার স্যালাইনও এক পর্যায়ে অপ্রতুল হয়ে পড়ে। তখন ডা. মহলানবিশের সিদ্ধান্তে বাজার থেকে গ্লুকোজ পাউডার, লবণ এবং খাওয়ার সোডা কিনে তা গবেষণা সেন্টারের লাইব্রেরিতে রাখা হতো। এরপর ২২ গ্রাম গ্লুকোজ, ৩.৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ২.৫ গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বনেট মিশিয়ে স্যালাইন তৈরি হতো। ৪ এবং ১৬ লিটারের ২ ধরনের স্যালাইনের প্যাকেট হতো। ইস্ত্রি গরম করে সেই ২ ধরনের প্যাকেট সিলগালা করা হতো। এরপর সেগুলো সরাসরি নিয়ে যাওয়া হতো বনগাঁতে। খাওয়ার স্যালাইন নামের প্রচলন হয়েছিল মূলত শরণার্থী শিবির থেকেই।

ওআরএস ব্যবহারের ফলে ২ সপ্তাহের মধ্যে তার তত্ত্বাবধানে থাকা শিবিরগুলোতে মৃত্যুহার ৩০ শতাংশ থেকে ৩.৬ শতাংশে নেমে এসেছিল। কীভাবে লবণ এবং গ্লুকোজ মিশিয়ে ওআরএস তৈরি করা হয়, তার বর্ণনা একটি গোপন বাংলাদেশি রেডিও স্টেশনে সম্প্রচার করা হয়েছিল।

ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সার্বক্ষণিক নজর তখন শরণার্থী শিবিরের কলেরার গতি-প্রকৃতির ওপর। ডা. মহলানবিশের কলেরার নতুন এই চিকিৎসার ব্যাপক সাফল্য তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

সংক্রামক ব্যাধির কিংবদন্তি গবেষক ও বিজ্ঞানী ছিলেন ল্যাংমুইর। তিনি বলেছিলেন, 'দিলীপ মহলানবিশের কাজ ইতিহাসের বাঁক ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো।'

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবায় খাবার স্যালাইন বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। প্রতি বছর খাওয়ার স্যালাইন প্রায় ১০ লাখ মানুষের জীবন বাঁচায়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে খাওয়ার স্যালাইন।

২০০৬ সালে রিচার্ড ক্যাশ এবং ডেভিড ন্যালিনের সঙ্গে দিলীপ মহলানবিশকে যৌথভাবে কিং মাহিদোল পুরস্কার দেওয়া হয়, যা জনস্বাস্থ্য খাতে সর্বসেরা পুরস্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম।

মুক্তিযুদ্ধের পর নব্বইয়ের দশকে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআর,বি) ক্লিনিক্যাল রিসার্চের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন দিলীপ মহলানবিশ। কলকাতার পার্ক সার্কাসের ইন্সটিটিউট অফ চাইল্ড হেলথের সঙ্গে আমৃত্যু জড়িত ছিলেন তিনি। কয়েক বছর আগে যখন সেই হাসপাতালের উন্নয়ন কাজ শুরু হয় তখন নিজের সমস্ত জীবনের উপার্জিত অর্থ থেকে ১ কোটি টাকা দান করেন সেখানে।

ব্যাকটেরিয়া-ঘটিত অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উপদেষ্টাও ছিলেন তিনি। কিন্তু এক পর্যায়ে সেই লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কারণ ছিল মাতৃভূমির প্রতি গভীর প্রেম। জীবনের শেষ ৩ দশক পাদপ্রদীপের বাইরে থেকেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায়৷ তবে তার কর্মস্পৃহা এবং উদ্যম বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

কলকাতার সল্টেলেকে তার বাড়িতে গড়ে তুলেছিলেন 'সোসাইটি ফর অ্যাপ্লায়েড স্টাডিজ', যেখানে এমবিবিএস চিকিৎসকদের নিজেই হাতে-কলমে কাজ শেখাতেন তিনি। কিন্তু তার একার প্রচেষ্টা যথেষ্ট ছিল না। একদিকে তিনি কোনো সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা পেতেন না, তার ওপর শিক্ষার্থীদের অভাবও প্রকট আকার ধারণ করে। এ ছাড়া তার প্রতিষ্ঠান প্রচারণার অভাবে তেমন গ্রহণযোগ্যতাও পায়নি। আসলে তিনি প্রচারণায় তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং নিভৃতে থেকে কাজ করে যেতেন নিরলসভাবে।

দিলীপ মহালানবীশ জন্মেছিলেন আমাদের বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে। সালটা ছিল ১৯৩৪। তার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সূচনা কিশোরগঞ্জেই। দেশভাগের পর তারা সপরিবারে চলে যান কলকাতায়। ১৯৫৮ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাসের পর সেখানেই শিশু বিভাগে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দেন। লন্ডন এবং এডিনবরা থেকে ২টি ডিগ্রি অর্জনের পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে যোগ দেন কুইন এলিজাবেথ হসপিটাল ফর চিলড্রেনে।

দিলীপ মহালানবীশের জীবন ছিল এক মহিমান্বিত জীবন। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৪ সালে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স তাকে অনারারি সদস্য হিসেবে মনোনীত করে। ২০০২ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ভূষিত করে পলিন পুরস্কারে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, কলেরার চিকিৎসায় বিপ্লব ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ সব পুরস্কার অর্জন করলেও নিজ দেশ ভারতে তিনি বরাবরই বঞ্চিত ছিলেন। কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি জোটেনি এই কিংবদন্তি চিকিৎসকের ভাগ্যে।

যদিও সেই স্বীকৃতির অপেক্ষায় ছিলেন না দিলীপ মহলানবিশ। প্রচারের পথে না ছুটে নিভৃতে থেকে চালিয়ে গিয়েছিলেন মানবসেবা। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি কখনোই স্বীকৃতির জন্য কাজ করিনি। একজন অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তুলে তার মুখে যে আত্মতৃপ্তি দেখতে পাই, এটিই আমার জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

গত বছরের ১৬ অক্টোবর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন ডা. দিলীপ মহলানবিশ। মৃত্যুর সাড়ে ৩ মাস পরে গতকাল তাকে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্ম বিভূষণের জন্য মনোনীত করে ভারত সরকার। এর মধ্য দিয়ে যেন দীর্ঘদিনের এক দায়মোচন হলো।

নিঃস্বার্থ, আজন্ম বিনয়ী এই চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্যবিদ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, তার তুলনায় তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননায় ভূষিত করা ছিল সামান্য কিছু। কিন্তু আমরা সেটিও পারিনি। তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের এই পরম বন্ধুর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাসের বুকে।

তথ্যসূত্র: মুক্তিযুদ্ধের চিকিৎসা ইতিহাস/ শাহাদুজ্জামান, খায়রুল ইসলাম।

Comments