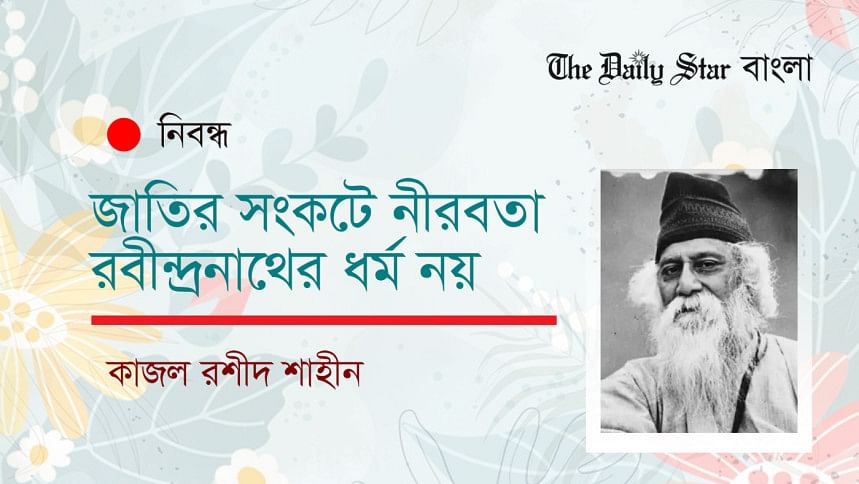

জাতির সংকটে নীরবতা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম নয়

বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনায় ইহজাগতিক আয়ুষ্কাল আট বছর কম পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু বাবার মতো যদি আরও আট বছর বাঁচতেন! অবশ্য পরিণত বয়সেই মারা গেছেন তিনি, তারপরও মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি আরেকটু দীর্ঘ আয়ুষ্কাল পেতেন, তাহলে কী হতো?

রবীন্দ্রনাথ মারা যান ১৯৪১-এ, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলমান। লেখালেখিতে সক্রিয় ছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মুখে মুখে লিখে গেছেন 'শেষলেখা'র লেখাগুলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের সূর্য অস্তমিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ শাসক। যদিও এর আগে এরকম প্রতিশ্রুতির নজির রয়েছে ঢের। ক্ষমতায় থাকার জন্য শাসকদের গালভরা বুলি আর মুলো ঝুলানোর কৌশল মান্ধাতা আমলের ব্যাপার। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে এটা ছিল প্রতিদিনের সকালে 'ব্রেকফাস্ট'র মতো। এভাবেই প্রায় দুশো বছরের শাসন পরিক্রমা জিইয়ে রেখেছিল তারা। এসব বুঝেই মহাত্মা গান্ধী ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতিকেও সামলিয়ে নেন ঔপনিবেশিক বেনিয়া ও শাসককুল।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তখন চার্চিল। সাচ্চা ব্রিটিশ বলতে যা বোঝায়, সেসবের ষোলো আনাতেই ঠাসা এক রাজনীতিবিদ। যার কারণেই ১৯৪৩-এ বাংলা জুড়ে দেখা দেয় ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ। কলকাতার রাস্তায় ফেলে দেওয়া, উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে কাক-কুকুর ও মানুষের টানাটানি ও কামড়াকামড়ি হয়ে ওঠে প্রতিদিনের বাস্তবতা। বাংলার উৎপাদিত খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্রিটিশ সৈনিকদের সংকটকালীন মুহূর্তের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত ও নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে। আর বাংলাজুড়ে চলতে থাকে মহা আকাল। আরও একবার এরকম আকালের মুখোমুখি হতে হয়েছিল বাংলাকে ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকে, ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে।

সেই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায় খাবারের অভাবে। বাংলার ইতিহাসে কখনোই দুর্ভিক্ষের নজির নেই। কারণ, নদী বেষ্টিত এই জনপদ সুজলা সুফলা। অথচ ব্রিটিশ শাসনে দু-দুটো ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সাক্ষী হয় বাংলা মুলুক। ব্রিটেনের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বাংলার মানুষের কাছে কতোটা খলনায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তার উদাহরণ ১৯৪৩ এর মন্বন্তর। একজন মানুষ-একটা নীতি কীভাবে একটা জাতির- একটা ভূগোলের মানুষের বাঁচামরা ও হাহাকারের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে তার বেদনাবিধুর উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন চার্চিল।

রবীন্দ্রনাথ যদি বাস্তবিকই বাবার সমান আয়ুষ্কাল পেতেন, তাহলে এই চার্চিলকে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে দেখতে পেতেন, তাহলে কী হতো? বেদনাহত, দুঃখভারাক্রান্ত, মর্মাহত হতেন। সংবেদনশীল যে কোনো মানুষইতো এরকম হন এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝি কেবল এমনটা করেই ক্ষান্ত হতেন? নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন রবীন্দ্রনাথের ধর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম তার চেয়েও অধিক কিছু। সেটা কী-জানতে আমাদেরকে রবীন্দ্রনাথের কাছেই আশ্রয় নিতে হবে। তার জীবন ও কর্মের আলোকে খুঁজে ফিরতে হবে দেশ-জাতি ও মানুষের বৃহত্তর সংকটে-সর্বগ্রাসী দুর্যোগে কী হতে পারে একজন দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ভূমিকা। এ কারণে সুলুক সন্ধান জরুরি, একটা জাতির সংকটে কী ছিল রবীন্দ্র মানসের প্রত্যয়।

জালিওয়ানওয়ালা বাগের নির্মম-নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা শুধু অনন্য নজির নয়, তুলনারহিত এক ঘটনা। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর দানবীয় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করেছিলেন 'নাইটহুড' সম্মাননা। দুর্মুখরা বলেন, তিনি গ্রহণতো করেছিলেন ব্রিটিশপ্রদত্ত ওই সম্মাননা। কিন্তু দুর্মুখরা এটা ভেবে দেখেন না, গ্রহণতো করেন অনেকেই, কিন্তু সময়মতো ছুঁড়ে ফেলার সাহস অর্জন করতে পারেন কয়জন? এখানেই রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম শুধু নন, সবার থেকে আলাদা এবং উদাহরণ জাগানিয়া এক পথের পথিক। জালিওয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ একা হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু, পথহারা হননি। উল্টো সৃষ্টি করেছিলেন নবতর এক পথ ও পন্থা। সেদিনের সেই ঘটনা ও প্রেক্ষাপট ফিরে দেখলেই স্পষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে' নীতির প্রতি আস্থা ও অন্তর্নিহিত শক্তির সাহস ও সৌন্দর্য।

সময়টা তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে, পাশ হয় রাওলাট আইন, তারিখ ২১ মার্চ ১৯১৯। কী ছিল সেই আইনে? ০১. সন্দেহভাজন যে কোনো ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যাবে। ০২. আটক ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বন্দি রাখা যাবে। ০৩. বিশেষ আদালতে তার বিচার হবে। ০৪. ওই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না। ০৫. সরকারবিরোধী যে কোনো প্রচার দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে।

মহাত্মা গান্ধী এই দমনমূলক আইনের প্রতিবাদে শুরু করেন সত্যাগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের সমর্থন চেয়ে ৫ এপ্রিল একটা চিঠি লেখেন গান্ধী। উত্তরে ১২ এপ্রিল সম্মতিসূচক সাড়া দেন তিনি। এরই মধ্যে গান্ধী সত্যাগ্রহ পরিগ্রহ করেন এবং এ সময় এ ধরনের কর্মসূচীকে 'হিমালয় সমান ভুল' বলে ঘোষণা দেন। ১৩ এপ্রিল ঘটে মর্মন্তুদ সেই ঘটনা। জালিওয়ানওয়ালা বাগে প্রায় ১২ হাজার নাগরিকের এক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ারের নেতৃত্বে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হয়। এসময় রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করছিলেন শান্তিনিকেতনে। সঠিক খবরে বেগ পেতে হচ্ছিল, তারপরও নানামাধ্যমে যতুটুকু খবর তিনি পেয়েছিলেন তাতেই হয়ে পড়েছিলেন ক্ষুব্ধ ও বিচলিত। সেদিনের সেই ব্যথিত হৃদয়ের সারাৎসার ধরা পড়েছে রানুকে লেখা একটা চিঠিতে। ২২ মে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখছেন, 'আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবেই আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধহয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।'

মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' লেখাতেও রবীন্দ্রনাথের দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের করুণ চিত্র ধরা আছে। তিনি লিখেছেন, 'জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় কবি যে কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরে কবি বলেছেন, 'শুনে যে কি প্রবল কষ্ট, অসহ্য কষ্ট হয়েছিল, তা আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে হতে লাগল এর কোনো উপায় নেই? কোনো প্রতিকার নেই? কোনো উত্তর দিতে পারব না? কিছুই করতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয় তাহলে জীবনধারণ যে অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে চাইলেন, কিন্তু কাউকেই সঙ্গে পেলেন না। তিনি চাইলেন গান্ধীসহ পাঞ্জাবে গিয়ে একসঙ্গে এর প্রতিবাদ করবেন। এ লক্ষ্যে কবি দীনবন্ধু অ্যানড্রুজকে পাঠালেন গান্ধীর কাছে। তিনি ফিরে এসে জানালেন গান্ধী পাঞ্জাবে যেতে আগ্রহী নন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন কলকাতায় একটা বড় প্রতিবাদ সভা ডাকার জন্য। দেশবন্ধু সাড়া দিলেন না। জালিওয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদের সর্ব প্রকারের চেষ্টায় একা হয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ।

তারপরও ভেঙ্গে না পড়ে নিজেকে উচ্চকিত করলেন অন্য এক উচ্চতায়-নিলেন অনন্য এক সিদ্ধান্ত। ৩০ মে ১৯১৯-এর রাতে ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে লিখলেন ঐতিহাসিক এক চিঠি, পরিত্যাগ করলেন ব্রিটিশ প্রদত্ত নাইটহুড সম্মাননা। পরেরদিন সকালে সেটা যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন টেলিগ্রাম মারফত। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ! আর তার 'একলা চলো'র নীতির মহত্তম উদাহরণ। যার কেন্দ্রে রয়েছে, দেশ-জাতি ও মানুষের বৃহত্তম কল্যাণের অভীপ্সা, আত্মনিবেদনের সর্বৈব সাধনা।

মহাত্মা গান্ধী রাওলাট আইনের বিরোধিতা করলেও রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড সম্মাননা পরিত্যাগের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেননি। বলেছিলেন 'প্রিম্যাচিওর' অর্থাৎ 'সময়ের আগে নেওয়া' সিদ্ধান্ত। জালিওয়ানওয়ালা বাগের রবীন্দ্রনাথের একার এই প্রতিবাদ কিন্তু বৃথা যায়নি। যে রাজনৈতিক দল কিংবা দলের ক্ষমতাবানরা তার ডাকে সাড়া দেননি, পরবর্তীতে তারা ঠিকই তাদের ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেটা আনুষ্ঠানিকভাবেই প্রকাশ্যে এনেছিলেন।

অবশ্য তারা যদি তাদের নীতিতেও অটল থাকতো তাহলে রবীন্দ্রনাথের তাতে কিছুই যায় আসত না। কারণ তিনি রাজনীতিবিদ নন। তিনি মানবতাবাদী-সংবেদনগ্রাহী-সৃজনশীল এক মানুষ। এই রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়নের দিনগুলোতে, পাশ্চাত্য সভ্যতা আর সুশিক্ষিত-সভ্য সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী চার্চিলের অমানবিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের গ্রহণলাগা সময়ে তাহলে কী হতো তার ভূমিকা। যেমনটা দেখা গিয়েছিলে জালিওয়ানওয়ালা বাগে ডায়ারের বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে, ঠিক তেমনটাই-নাকি তারও 'অধিক'কিছু। কেন 'অধিক' বলা হচ্ছে তারও রয়েছে যুৎসই ও যুক্তিযুক্ত কারণ। তার ব্যাখ্যার জন্য একটু সবুর ও এই লেখার শেষপর্য পড়ার দরখাস্ত রইলো।

ব্রিটিশের ষড়যন্ত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে ধোপে টিকলো না কোনোভাবেই। এর পেছনে যেমন ছিল তাদের উপনিবেশ পরিচালনার শক্তি হ্রাস পাওয়া, এবং বিভিন্ন দেশকে দেওয়া আগাম প্রতিশ্রুতিসমূহ তার সঙ্গে যুক্ত ছিল আরও একটি মোক্ষম কারণ। এর আগেও তারা এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, প্রথম মহাযুদ্ধে যেমন, আবার নানা ফিকির আর ফন্দির গেরো দিয়ে ঠিকই শাসনক্ষমতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। কিন্তু এবার সম্ভব হলো না একটা মোক্ষম কারণের জন্যই। ব্রিটিশ উপনিবেশ পৃথিবীর দেশে দেশে থাকবে কি না তার ফায়সালা হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে, অপেক্ষমাণ ছিল কেবল যুদ্ধটা শেষ হওয়ার।

হিটলারের জার্মানি যখন ফ্রান্স আক্রমণ করে বসে, তখন চোখে রীতিমতো সরষের ফুল দেখতে পায় ব্রিটিশরা, চার্চিল হয়ে পড়েন শঙ্কিত। এই অবস্থায় চার্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের মধ্যে ঐতিহাসিক বোঝাপড়া অনুষ্ঠিত হয়। রুজভেল্ট কথা দেন তিনি যেকোনো মূল্যে জার্মান বাহিনীকে রুখে দেবেন এবং ব্রিটেনকে রক্ষা করবেন। ব্রিটেন যদি সত্যিই হিটলারের দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র নিজে আক্রান্ত হলে যেভাবে লড়াই করতো ঠিক সেভাবেই তাদেরকে পরাজয়ে বাধ্য করবে। কিন্তু বিনিময়ে চার্চিলকে যেটা করতে হবে তার বাস্তবায়ন এখন নয়, এমনকি যুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিনও নয়। সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। আর সেটা হলো ব্রিটেনকে গুটিয়ে নিতে হবে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন এবং উপনিবেশভূক্ত সকল দেশকে স্বাধীনতা দিতে হবে। চার্চিল রীতিমতো বেকায়দায় পড়ে যান। সিদ্ধান্তে আসতে সময়ক্ষেপণ করেন। রুজভেল্ট অনড় থাকেন। আর কোনো পথ না পেয়ে চার্চিলকে মেনে নিতে হয় রুজভেল্টের প্রস্তাব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। ব্রিটিশ একে একে গুটিয়ে নেয় তাদের উপনিবেশ। কিন্তু যাওয়ার আগে দিয়ে যায় তাদের মরণকামড়, দাগ রেখে যায় ব্রিটিশবুদ্ধির সর্বনাশা নজিরসমূহ।

যে ব্রিটিশ প্রায় দু'শ বছর ধরে শাসন করলো আমাদের এই ভূখণ্ড, অবিভক্ত ভারত। তারাই যাওয়ার আগে হয়ে উঠলো আমাদের ভাগ্যবিধাতা। নির্ধারণ করে দিল ভারতের স্বাধীনতার রূপরেখা। তাদের সেই কৌশলীপণায় ভারত শুধু দ্বিখণ্ডিত হলো না। জন্ম হলো পাকিস্তান নামক অদ্ভুত এক রাষ্ট্রের। সুযোগ বাতলে দেয়া হলো পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের উপনিবেশ করার। ভারত না চেনা, বাংলা না বোঝা র্যাডক্লিফ নামক একজন আনকোরা অভারতীয়কে দিয়ে বাংলার মানচিত্রকে ইচ্ছামতো অস্ত্রোপচারপূর্বক বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হলো।

দ্বিজাতিতত্ত্বের মারপ্যাঁচে এবং তদানীন্তন রাজনীতিবিদদের অদূরদর্শিতার কারণে পাঞ্জাব ও বাংলা অঞ্চলে সংঘটিত হলো দেশভাগের মতো মর্মন্তুদ এক অধ্যায়। এর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বছর ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সংঘটিত হলো 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে ভয়াবহ এক দাঙ্গা। ব্রিটিশ শাসকেরা কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো নোয়াখালীতেও, তবুও দৃশ্যত কোনো উদ্যোগ নিলো না প্রতিরোধের লক্ষ্যে।

দেশভাগের মধ্য দিয়ে পাঞ্জাব ও বাংলায় ঘটে গেল ভয়ঙ্কর এক গণহত্যার ঘটনা, যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়ে বিদায় নিলো ব্রিটিশ উপনিবেশ।

রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন তার ঠিক ছয় বছর আগে আশি বছর বয়সে। বাবা দেবেন্দ্রনাথের মতো যদি পেয়ে যেতেন আরও কয়েক বছরের জীবন সীমানা, তাহলে দেখে যেতেন স্বাধীনতার এই রূপ। স্বাধীনতার দেয়ার প্রাক্কালে ব্রিটিশ রাজদণ্ডের রাজনীতি। দেখে যেতেন ভারতবর্ষীয় রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা ভাবনার রুঢ় এক বাস্তবতা, তাহলে কী হতো, কী প্রতিক্রিয়া দেখাতেন রবীন্দ্রনাথ।

দেশভাগের নামে বাংলাকে খণ্ডিত করা, ধর্মের নামে একটা জাতিকে বিভক্ত করার রাষ্ট্রীয় আয়োজন দেখে রবীন্দ্রনাথ কতোটা বিচলিত হতেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের যেতে হবে বঙ্গভঙ্গকালের রবীন্দ্রনাথের কাছে।

প্রশাসনিক কারণের যুক্তি খাড়া করে ১৯০৫ সালে বাংলাকে বিভক্ত করেছিল ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড কার্জন। পূর্ববঙ্গকে আলাদা করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে গঠন করা হয়েছিল নতুন এক প্রদেশ। সেটা কিন্তু দেশভাগ নয়, কাঁটাতারের বেড়া তোলার প্রারম্ভিক আয়োজন নয়, পাসপোর্ট-ভিসার বালাইও নেই তাতে। তাতেই রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন ব্যথিত, ক্ষুব্ধ। কেননা প্রশাসনিক বিভাজন হলেও এক বাঙালিকে করা হয়েছিল খণ্ডিত। সেদিনের সেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন যে মানুষটি তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথকে এইরূপে দেখা যায়নি আগে কখনোই।

বঙ্গভঙ্গ রোধে গানে বেঁধেছেন তিনি। স্বদেশপর্বের বিখ্যাত গানগুলো এসময়ে সৃষ্ট। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' লিখেছিলেন উত্তুঙ্গ এই পরিস্থিতিতে। গগণ হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে'র সুর দ্বারা হয়েছিলেন অনুপ্রাণিত। লিখেছিলেন, 'বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য হউক, পুণ্য হউক' এর মতো গান। রাখী বন্ধন উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এর সবটাই ছিল অবিভক্ত বঙ্গের বাঙালিকে এক করে পাওয়ার লক্ষ্যে, একত্রে থাকার বাসনায়।

বঙ্গভঙ্গকে দেখা হয় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে, হিন্দু মুসলমানের লাভালাভের জায়গায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসবের উপরে ওঠে একটা জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য-ইতিহাস-কৃষ্টি-সংস্কৃতির আলোকে দেখেছেন এবং সেই লক্ষ্যেই বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য চালিয়েছেন সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা। গোখলে যে বলেছিলেন, 'বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত কাল সেটা ভাবে।' এই বাংলা বিভক্ত বাংলা নয়, ঐক্যবদ্ধ বাংলা-একীভূত বঙ্গ। যার রয়েছে নিজস্বতার দীর্ঘ এক ঐতিহ্য-হাজার বছরের সমৃদ্ধ অতীত। এই বাংলাকে একসঙ্গেই মানায়, বিভাজিত রূপে নয়। এবং এর শক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার বৈচিত্র্য ও বিচিত্রতার হাজারও অনুষঙ্গ। এখানে ধর্মের নামে বিভাজন কিংবা সাময়িক সহিংসতা, তার সাম্প্রতিক অতীতের বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তার অতীতের মধ্যে নিহিত রয়েছে অসাম্প্রদায়িকতার বীজমন্ত্র, যার আলোকে নির্মিত হবে সমৃদ্ধ বর্তমান, আলোঝরা ভবিষ্যৎ। রবীন্দ্রনাথের সাধনা ছিল একীভূত বাংলার, যার 'বদনখানি মলিন হলে' নয়নজলে ভাসতেন তিনি।

১৯৪৭ এসে রবীন্দ্রনাথের সেই বাংলা শুধু দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল না, আলাদা দুটি দেশ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ এই বিভাজন, বিভক্ত ভারত বিশেষ করে খণ্ডিত বাংলাকে কীভাবে দেখতেন, কোন প্রতিবাদে মেলে ধরতেন নিজেকে? কোনো সান্ত্বনা খুঁজে ফিরতেন দেশ-জাতি ও মানুষের অভূতপূর্ব, অনভিপ্রেত, অকল্পনীয় এই সংকটে?

একজন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না বলেই কি বাঙালিকে দেখতে হয়েছিল মানবতার এই সংকট? অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, 'আমাদের দেশপ্রেম খাঁটি ছিল বলে দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু আমাদের জাতিপ্রেমে খাদ ছিল তাই দেশ খণ্ডিত হল।' বঙ্গভঙ্গের কালে-১৯০৫এ সৃষ্ট যে ক্ষত ১৯১১তে এসে আমরা রদ করতে পারলাম, সেটা কি সম্ভব হয়েছিল আরও অনেকের সঙ্গে একজন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলে, আর ৪৭ এসে যে সত্য প্রতিষ্ঠা পেলো, তা কি সম্ভব হলো অনেকের সঙ্গে একজন রবীন্দ্রনাথ নেই বলে?

বঙ্গভঙ্গের রবীন্দ্রনাথকে আমরা একেবারেই অন্যরূপে পাই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। এ এক অন্য রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গের কালের চেয়েও অনেক বেশী দ্রোহী, অধিক সাহসী, বুদ্ধিজীবীর ধর্মে উদ্ভাসিত এক মানব হৃদয় সংবেদী লেখক, আপন কর্মে সতত নিষ্ঠায় ও প্রতীতিতে উজ্জ্বল এক চিন্তক, 'একলা চলো নীতি'র প্রকৃষ্ট ধারক ও বাহক।

Comments