আবু ইসহাক : এক অন্তর্মুখী নিঃসঙ্গ লেখক

অনেকদিন আগের কথা, অন্তত তিরিশ বছর তো হবেই। ছোট্ট একটা ঘরে কয়েকজন তরুণ বসে আছে, অপেক্ষায়। তাদের সবার চোখে ও বুকে লেখক হবার স্বপ্ন। কাজটা সহজ নয়, জানে তারা। জানে এ-ও, খাতার পর খাতা নানারকম লেখা লিখে ভরিয়ে ফেললেও নিজেদের কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে সেগুলোর আদৌ কোনো মূল্য নেই। কয়েক বছরেই তারা নানা জায়গায় ঠেকে ঠেকে শিখে গেছে, এ বড় কঠিন জগৎ। এখানে কেউ কাউকে ছাড় দেয় না। পরিবারের মানুষদের কাছে এসব অহেতুক সময় নষ্ট, বন্ধুদের কাছে আজাইরা আঁতলামি আর যেসব কর্তারা পত্রপত্রিকায় লেখা-টেখা ছাপানোর দায়িত্ব নিয়ে মহামানব হয়ে উঠেছেন, তাদের কাছে এসব লেখাঝোকা যেন নিছকই বালসুলভ চপলতা।

অতএব, এভাবে হবে না, ধৈর্য ধরতে হবে, অগ্রজ লেখকদের কাছে তাদের প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা শুনতে হবে, এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো তারা। কিন্তু অগ্রজ লেখকরা কোথায় থাকেন? তারা তো একেকজন নক্ষত্রবিশেষ। সেটি তো আর সোশাল মিডিয়ার যুগ ছিল না, ইন্টারনেট শব্দটির সঙ্গেই পরিচয় ছিল না, যে, সহজেই তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে, ভালো-মন্দ দুটো কথা শুনিয়েও দেওয়া যাবে। তাদের দেখা যায় সাহিত্য সম্মেলন বা উৎসবের সাজানো মঞ্চে, টেলিভিশনের রূপালি পর্দায়, কখনো-কখনো রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গেও। এদের কাছে তাহলে পৌঁছনোর উপায় কী?

অনন্যোপায় হয়ে তারা একজন পরিচিত সাংবাদিকের কাছে গিয়ে তাদের ইচ্ছের কথা জানালে তিনি বললেন, 'কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাদেরকে একজন সিনিয়র লেখকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।' আজকেই সেই দিন। ছোট্ট একটা ঘরে তারা, ৮/১০ জন তরুণ, বসে আছে একজন বিখ্যাত এবং বড় মাপের লেখকের অপেক্ষায়। তিনি আবু ইসহাক। এর আগে তাকে কখনো দেখেনি তারা, গভীর কৌতূহল নিয়ে তাই অপেক্ষা করছে; দেখতে কেমন তিনি, কথাবার্তা কেমন, আচার-ব্যবহারই বা কেমন জানার জন্য। যথাসময়ে এলেন তিনি, একেবারের সাদাসিদে সাধারণ একজন মানুষ, দেখলে মনেই হয় না, ইনিই 'সূর্য-দীঘল বাড়ি'র সুবিখ্যাত লেখক। তখন লেখকদের সচরাচর দেখা যেত না, তাদের লেখা আসতো আমাদের সামনে, তারা থাকতেন আড়ালে, ফলে আমাদের মনের মধ্যে তাদের একটা কাল্পনিক মূর্তি তৈরি হতো। প্রথম দেখায় সেই কল্পনার সঙ্গে তাকে মেলানো গেল না। তবু তার আগমনে আমরা উচ্ছ্বসিত। তিনিও স্মিতহাস্যে কুশল বিনিময় করলেন অপরিচিত তরুণদের সঙ্গে, একে একে জেনে নিলেন সবার সঙ্গে নাম।

বুঝতেই পারছেন প্রিয় পাঠক, সেই তরুণদের মধ্যে আমিও ছিলাম। প্রথম দর্শনে খানিকটা হতাশ হয়েছিলাম, তা তো বলেছি। একটু পরেই বুঝলাম, কেবল দেখতেই ওরকম নন, কথাও বলেন আটপৌরে ভঙ্গিতে। সভা-সমিতিতে কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় যেসব মহারথী লেখককে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে দেখে প্রায় ঘাবড়ে গিয়েছি, তাদের সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই। কিন্তু যা আছে তা সকলের থাকে না- অল্প সময়ের মধ্যে সকলকে আপন করে নেবার দুর্লভ ক্ষমতা। এবং কথা যখন বলেন, যদিও আটপৌরে ভঙ্গিতে, তখন সেব কথার ভেতর থেকে মণিমানিক্য ঝরে পড়ে।

যে সময়ের কথা বলছি, তখনও লেখক হিসেবে সাহিত্যসমাজে আমাদের নাম একেবারেই অপরিচিত। অচেনা এমন কয়েকজন তরুণের ডাকে সাড়া দিয়ে, একটি অপরিসর ছোট্ট ঘরে এসে নিজের সমস্ত অর্গল খুলে দিয়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা একটানা গল্প করে গেলেন তিনি। নিজের লেখালেখি ছাড়াও ব্যক্তিজীবনের নানা খুঁটিনাটি বলে তরুণদের কৌতূহল হাসিমুখে মেটালেন। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন তিনি, আমরা জানতাম। কিন্তু তার আচরণে, কথায়, ভাবভঙ্গিতে তা বোঝাই গেল না; তবে, যেমন লেখক হিসেবে তেমনই মানুষ হিসেবেও যে তিনি বড়মাপের তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হলো না।

সেদিনের সেই আলাপচারিতায়, প্রাথমিক সংকোচ কেটে যাবার পর, আমরা হয়ে উঠেছিলাম মুখর, বিশেষ করে তার 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' সম্বন্ধে। জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম, ওই উপন্যাসিটি তিনি লিখেছিলেন তার একুশ বছর বয়সে। শুনে নিজেদের অক্ষমতায় বেশ লজ্জাও পেয়েছিলাম। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি ওরকম এক কালজয়ী উপন্যাস লিখে ফেললেন, আর আমরা? তা, কীভাবে লেখা হলো ওই উপন্যাস? ওই পাত্র-পাত্রীরা কি তাঁর চেনা? ওই যে জয়গুন, হাসু, গেদু প্রধান, করিম বকশ, শফি, শমির মা?

না, চেনা নয়, তবু তাদেরকে আমি দেখেছি। - তিনি বললেন।

দেখেছেন? শুধু দেখেই এরকম একটা উপন্যাস লেখা সম্ভব?

দেখেছি কোথায় সেটা আগে শোনো। আমি তখন সিভিল সাপ্লাইয়ে কাজ করি, পোস্টিং নারায়ণগঞ্জ। তো মাঝে মাঝে ট্রেনে করে ঢাকায় আসার সময় দেখতাম ওরা ট্রেনের মেঝেতে বসে আছে। প্রত্যেকের হাতে থলি। কোথায় যাচ্ছে? যাচ্ছে ময়মনসিংহে, ওখান থেকে চাল কিনে নারায়নগঞ্জে কিছু বেশি দামে বিক্রি করে ওরা। এই ওদের পেশা। ওদের নাম যে জয়গুন বা এরকম কিছু তা হয়তো নয়...

কিন্তু এদের সঙ্গে সূর্য-দীঘল বাড়ির সম্পর্ক কী?

সেটা আবার আলাদা ব্যাপার। এদেরকে দেখে আমার মাথায় একটা গল্পের প্লট আসে। ভাবতে চেষ্টা করি, এরা কেন এত কষ্ট করে প্রতিদিন নারায়ণগঞ্জ থেকে ময়মসিংহ যাওয়া-আসা করে? তার মানে, নিশ্চয়ই গ্রামে কোনো উপায় খুঁজে পায়নি। ঘর ছেড়ে তাই পথে নেমেছে। ভিক্ষা করছে না, কাজই করছে, কিন্তু তাদের এই নিত্য যাতায়াত, তাও ট্রেনের মেঝেতে বসে, বিনা টিকেটে, টিকেট- চেকারের বকাঝকা শুনতে শুনতে, এসবই বলে দেয়, এরা স্বাভাবিক জীবন পায়নি, উপযুক্ত কাজও পায়নি, এমনকি হয়তো গ্রামে থাকতেও পারেনি। এরা কি তবে বাস্তুত্যাগি নাকি বাস্তুহারা? কেউ তো সহজে তার বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে চায় না। তখনই আমার সূর্য-দীঘল বাড়ি নামটা মনে আসে। সূর্য-দীঘল মানে সূর্যের দিকে লম্বালম্বি। অর্থাৎ গ্রামের যে বাড়িটি পুব-পশ্চিম লম্বালম্বি করে বানানো হয় তাকে সূর্য-দীঘল বাড়ি বলে। তো আমার নানার গ্রামে এ ধরনের একটা বাড়ি ছিল। গ্রামের বাড়িগুলো সাধারণত উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়, কারণ মানুষের বিশ্বাস সূর্য-দীর্ঘল বাড়ির লোকজন উজাতে পারে না, মানে এগোতে পারে না, অর্থাৎ টিকতে পারে না এবং জীবনযুদ্ধে হেরে যায়। আমার মনে হলো, এই যে মেয়েগুলো ট্রেনে করে যাওয়া আসা করছে, তাদের ধরে নিয়ে আমার নানার গ্রামের ওই সূর্য-দীঘল বাড়িটিতে বসিয়ে দিলে কেমন হয়? তাই দিলাম।

তার মানে ওই বাড়িটিই মূল ব্যাপার? ওই বাড়ি, ওই গ্রাম, গ্রামের মানুষ...

হ্যাঁ, তাই।

গ্রাম আাপনি খুব নিবিড়ভাবে চেনেন, তাই না?

আমি বড় হয়েছি গ্রামে। ম্যাট্রিক পাশ করা পর্যন্ত আমার জীবন কেটেছে ওখানেই, এমনকি ট্রেন পর্যন্ত চোখে দেখিনি।'

এইরকম নানা কথাবার্তার ফাঁকেই এলো সেই প্রসঙ্গ। লেখক জীবনের শুরুতে তার কি কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

হ্যাঁ হয়েছিল। উপন্যাসটা আমি লেখা শেষ করি ১৯৪৭ সালে। কোনো প্রকাশক পাচ্ছিলাম না। পাণ্ডুলিপি নিয়ে কলকাতায় গেলাম, সেখানে এক প্রকাশক পাণ্ডুলিপিটা রেখে দিয়ে কয়েকদিন পর দেখা করতে বললেন। কিন্তু কয়েকদিন পর ওটা ফেরত দেয়ার সময় এমন এক ভঙ্গি করলেন যেন ওটা কিছুই হয়নি। আমি নিশ্চিত যে তিনি ওটা খুলেই দেখেননি- চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম তো, খুললেই বোঝা যেত। আরেকটা ঘটনা বলি।

১৯৫০ সালে কবি জসীম উদ্দীনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি তার খুব ভক্ত পাঠক ছিলাম। তো, একদিন তাকে খুব কুণ্ঠাভরে বললাম, 'আমি একটা উপন্যাস লিখেছি কিন্তু কোনো প্রকাশক পাচ্ছি না।' তিনি খুব একটা পাত্তা না দিয়ে বললেন- 'লিখতে থাকেন। লিখতে লিখতে হাত পাকা হবে, তখন নিশ্চয়ই প্রকাশক পাবেন।' আমি তবু নাছোড়বান্দার মতো বললাম, 'আমি কি পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে আপনার বাসায় একদিন আসবো? আপনি একটু দেখবেন?' তিনি কিছুটা অনিচ্ছা নিয়েই অনুমতি দিলেন। আমি তো ছাড়ার পাত্র না। একদিন সত্যি তার বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। তিনি বললেন, 'আমি তো খুব ব্যস্ত মানুষ, পড়ার সময় পাবো না, তুমি নিজেই একটু পড়ে শোনাও।' আমি দুটো অধ্যায় পড়ে শোনালাম। তিনি বললেন, 'তোমার লেখার হাত তো ভালোই। লিখে যাও। লিখতে লিখতে ভালো লেখা এসে যাবে। কিছু একটা লিখেই ছাপাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে যেয়ো না। লেখার মতো লেখা হলে প্রকাশক অবশ্যই পাবে।'

তার ওই প্রশংসাটুকু যেমন আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তেমনই পরের কথাগুলো শুনে খুব নিরাশ হয়েছিলাম। তার মানে সূর্য-দীঘল বাড়ি লেখার মতো লেখা নয়? পরে অবশ্য মনোজ বসুর বদান্যতায় বইটি প্রকাশিত হলে আর ব্যাপক প্রশংসিত হতে থাকলে জসীম উদ্দীন একদিন আমাকে বলেছিলেন (এটা প্রায় আগের ঘটনার বছর দশেক পরের কথা), 'ভাই ইসহাক, আমি তোমার ওপর অবিচার করেছি। তুমি উপন্যাসটির কিছু অংশ পড়ে শুনিয়েছিলে কিন্তু আমি তার মূল্যায়ন করতে পারিনি। এজন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো কি, নিজেকেই ক্ষমা করতে পারছি না।' প্রিয় কবির মুখে এমন কমপ্লিমেন্ট পেয়ে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। ততদিনে অবশ্য উপন্যাসটি ব্যাপক আলোচনার খোরাক জুগিয়েছি..।

আর তার পরের ইতিহাস আমরা জানি। উপন্যাস হিসেবে তো বটেই, চলচ্চিত্রায়নের ফলে বাংলাদেশের কয়েক কোটি মানুষের কাছে উপন্যাসটির নাম পৌঁছে গেছে, পৌঁছেছে আবু ইসহাকের নামও।

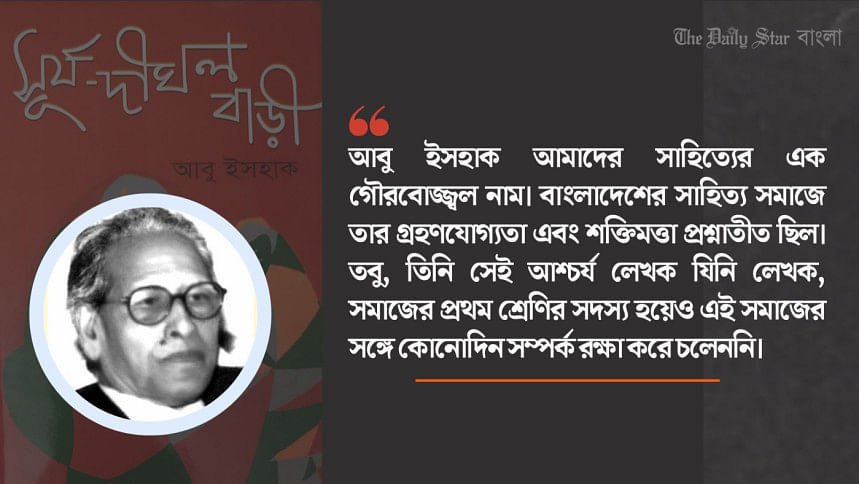

বাংলাদেশের সাহিত্য-সমাজে আবু ইসহাকের গ্রহণযোগ্যতা এবং শক্তিমত্তা প্রশ্নাতীত ছিল। তবু, তিনি সেই আশ্চর্য লেখক যিনি লেখক, সমাজের প্রথম শ্রেণির সদস্য হয়েও এই সমাজের সঙ্গে কোনোদিন সম্পর্ক রক্ষা করে চলেননি। শক্তি ছিল তার, বিচ্ছিন্ন থেকেও দেশের অন্যতম প্রধান লেখকে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা ছিল, তবু তার নিভৃতিচারিতা তাকে পাঠক ও সহযাত্রী লেখকদের মনোযোগের কেন্দ্রে আসতে দেয়নি। আমাদের সাহিত্যের ভুবন এখনও ততটা ঋদ্ধ হয়ে ওঠেনি যে, একজন নিভৃতচারি লেখককে তার শক্তিমত্তার কারণে সামনে নিয়ে আসবে। সাহিত্য সমাজের সঙ্গে তার এই বিচ্ছিন্নতা কি তার অন্তর্মুখী-নিভৃতিচারি স্বভাবের জন্য নাকি পেশাগত কারণে, ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। তিনি ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং গোপনীয় বিষয়-আশয় নিয়ে তাকে কাজ করতে হতো, যেহেতু রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন যুক্ত ছিল তার পেশার সঙ্গে। আবার, অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে, নিজের উচ্চপদস্থ ভাবমূর্তি ব্যবহার করে সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার কোনো চেষ্টাই তার মধ্যে ছিল না, (যে চেষ্টা অনেক প্রভাবশালী কর্মকর্তার মধ্যেই দেখা যায়)। মাত্র একুশ বছর বয়সে, ১৯৪৭ সালে, তিনি রচনা করেছিলেন তার বিখ্যাত উপন্যাস- 'সূর্য-দীঘল বাড়ি'। জীবনের প্রথম উপন্যাস দিয়েই বাজিমাত করেছিলেন। চলে এসেছিলেন পাদপ্রদীপের আলোয়। সেই সময় কিন্তু তিনি ওরকম উঁচু পদধারী ছিলেন না। তার জীবনও কিছু কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ব্যক্তি এবং লেখক ইসহাকের কিছু তথ্য এখানে টুকে রাখি, তাতে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে।

তার জন্ম ১ নভেম্বর, ১৯২৬ সালে বর্তমান শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া থানাধীন শিরঙ্গল গ্রামে। ১৯৪২ সালে স্থানীয় এক স্কুল থেকে স্কলারশিপসহ ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৪ সালে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করেন। এরপর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সঙ্গে তার সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে, বাবার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে। পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি যোগ দেন সিভিল সাপ্লাইয়ের পরিদর্শক হিসেবে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তার চাকরি ছিল একেবারেই অস্থায়ী, সেজন্যই তাকে চাকরিটি হারাতে হয়। ১৯৪৯ সালে যোগ দেন পুলিশ বিভাগে, উপপরিদর্শক হিসেবে। এর মধ্যেই তিনি লিখে ফেলেন তার প্রথম উপন্যাস। কিন্তু প্রকাশক পাননি বলে ওটা তখনই গ্রন্থিত হতে পারেনি। ১৯৫১ সালে 'মাহে নও' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু তারপরও কোনো প্রকাশক আগ্রহ দেখাননি ওটাকে গ্রন্থরূপ দিতে।

১৯৫৩ সালে তাকে বদলি করা হয় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে, ঢাকায়। ইতিমধ্যে তিনি তার দ্বিতীয় উপন্যাস, যেটি আসলে এক রহস্যোপন্যাস, 'জাল' লেখা শেষ করেন। কিন্তু সেটি প্রকাশের আগেই 'সূর্য-দীঘল বাড়ি'র প্রকাশ ঘটে কোলকাতা থেকে ১৯৫৫ সালে এবং অচিরেই পরিণত হন দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখকে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক, খুব বেশি সামনেও তাকাননি তিনি। যে পরিমাণ সক্রিয়তা-সচলতা-নিরবিচ্ছিন্নতা থাকলে একজন লেখকের পক্ষে সবসময় পাঠক এবং সহযাত্রী ও উত্তরসূরি লেখকদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকা সম্ভব হয় তা তাঁর ছিল না কোনোদিন।

১৯৫৬ সালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় করাচিতে এবং বদলি করা হয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থায়। সেখানেই তার কর্মজীবনের দীর্ঘতম সময়টি কেটেছে, পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনাও। ১৯৬০ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি যে কতখানি অনিয়মিত ছিলেন সেটি তার গ্রন্থগুলোর প্রকাশ-কালের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ি', এরপর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'হারেম' ১৯৬২ সালে। কিন্তু পাঠকরা বইটির মুখ দেখার আগেই তা পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়- এই সংবাদ লেখক আমাদেরকে জানাচ্ছেন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের সময়, কুড়ি বছর পর, ১৯৮২ সালে। তা, এতদিন লাগলো কেন দ্বিতীয় সংস্করণ হতে? লেখক জানাচ্ছেন- তার কাছে পান্ডুলিপিটির কোনো কপি ছিল না, অতএব নানা জায়গা থেকে গল্পগুলো জোগাড় করতে করতে বিশ বছর চলে গেছে!

প্রথম গল্পগ্রন্থের এই পরিণতির ফলেই হয়তো দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থটি একটু তাড়াতাড়ি আলোর মুখ দেখেছিল। ১৯৬৩ সালে এটি- 'মহাপতঙ্গ'- প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘ এক বিরতি। ১৯৮২ সালে 'হারেম' এর দ্বিতীয় সংস্করণ এক অর্থে প্রথম সংস্করণই, কারণ এটিই পাঠকের কাছে পৌঁছেছিল, তারপর ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় উপন্যাস 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। এটির মুখবন্ধে লেখক আবার আমাদের জানাচ্ছেন- উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৬০ থেকে ১৯৮৫! পঁচিশ বছর, এক অর্থে এটিই তার শেষ রচনা। কারণ ১৯৮৯ সালে তার রহস্যোপন্যাস 'জাল' প্রকাশিত হলেও এটি তিনি লিখেছিলেন সেই ৫০ দশকের গোড়ার দিকে। তার শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'স্মৃতি বিচিত্রা', প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। সাকুল্যে এই তার রচনা। অর্থাৎ দুটো উপন্যাস, দুটো গল্পগ্রন্থ, একটি রহস্যোপন্যাস, একটি স্মৃতিগদ্য। প্রায় ষাট বছরের দীর্ঘ লেখক জীবনে এই রচনার পরিমাণকে আমরা কী বলবো? সামান্য না নগণ্য? অবশ্য সেই ৬০-দশক থেকেই তিনি একটি বড় কাজ করছিলেন- সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান রচনার কাজ, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে করে গেছেন।

যাহোক, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়ে গৃহবন্দি করে রাখা হয়, কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি বাঙালিদের পক্ষে কাজ করছিলেন (অভিযোগ মিথ্যে নয়, সে প্রসঙ্গে পরে আসবো)। দেশ স্বাধীন হবার পরও তার সেই বন্দিদশা কাটেনি। গোয়েন্দা সংস্থায় তার এককালীন সহকর্মীরাই তাকে কঠোর নজরদারিতে রেখেছিলেন যেন তিনি পালাতে না পারেন। ১৯৭৩ সালে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, নানা ছলচাতুরি করে, গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে, চোরাচালানিদের সহায়তা নিয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করেন এবং আফিগানিস্তান হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এখানে আসার পর তিনি আবার নিয়োগ পান বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থায়, উপপরিচালক হিসেবে। ১৯৭৪ সালে তাকে বার্মার হাইকমিশনে ভাইস কনসাল হিসেবে বদলি করা হয়, ১৯৭৬ সালে ভারতের বাংলাদেশ হাইকমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। ১৯৭৯ সালে তাকে ফের ফিরিয়ে আনা হয় জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থায়, খুলনা অঞ্চলের প্রধান হিসেবে। সেখানে বছর পাঁচেক দায়িত্বপালনের পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৪ সালে।

দেখা যাচ্ছে, চাকরিসূত্রে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় তিনি দেশের বাইরে কাটিয়েছেন, আর চাকরিটিও ছিল স্পর্শকাতর। কিন্তু অবসর গ্রহণের পরও তিনি বছর বিশেক বেঁচে ছিলেন, সচলও ছিলেন (তার প্রয়াণ ঘটে ২০০৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারিতে), তবু তাকে সাহিত্য সমাজের নানা আয়োজনে দেখা যেত না কেন? আবার অন্যভাবে প্রশ্ন করা যায়, এত বিচ্ছিন্নতা, এত নিভৃতিচারিতা সত্ত্বেও কারো পক্ষে আবু ইসহাককে ভুলে থাকা সম্ভব হয়নি কেন? আমাদের কথাসাহিত্যের কথা উঠলেই কেন অনিবার্যভাবে তার নাম এসে যায়? তারচেয়ে বড় প্রশ্ন- তার এই অনিবার্য অবস্থান সত্ত্বেও তাকে আমরা কোথাও ডাকিনি কেন? কেন তাকে নিভৃতিচারিতার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দিয়েছি? এর কারণ হয়তো এই যে, বাংলাদেশের সাহিত্যের যারা পৃষ্ঠপোষক সেই মধ্যবিত্তদের জন্য তার রচিত সাহিত্যকর্ম কেবল অস্বস্তি আর অশান্তিই উৎপাদন করতো। 'ওসব' পড়ে কোনো 'আরাম' পাওয়া তো দূরের কথা, নিজেদের 'লজ্জাজনক' শেকড় আবিষ্কার করে বরং শিউরে উঠতে হতো। কারণ, আজকের যারা মধ্যবিত্ত, মাত্র কয়েক দশক আগেও তারা স্রেফ এক 'গ্রাম্য' লোক ছাড়া আর কিছুই ছিল না- আবু ইসহাক সেটিই চিহ্নিত করে দেখাতেন।

মৃত্যুর মাত্র দু-বছর আগে, ২০০১ সালে প্রকাশিত হয় তার একমাত্র স্মৃতিগদ্যের বই 'স্মৃতিবিচিত্রা।' চব্বিশটি শিরোনামের ভিন্ন ভিন্ন লেখায় জীবনের বৈচিত্র্যময় নানা স্মৃতির কথা লিখেছেন তিনি, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এর মধ্যে মাত্র দুটো উত্তমপুরুষে লেখা, বাকিগুলোতে 'ইলিয়াস' নামক এক চরিত্র সৃষ্টি করে তার ওপরেই চাপিয়েছেন নিজের স্মৃতির ভার। যেন, ওগুলো তার নিজের নয়, ইলিয়াস নামক কাল্পনিক চরিত্রের গল্প! কেন এমনটি করলেন তিনি? তাকে তো আর জিজ্ঞেস করার উপায় নেই, কিন্তু আন্দাজ করা যায় যে, তার মতো অন্তর্মুখী স্বভাবের মানুষের পক্ষে 'আমি আমি' করা নিশ্চয়ই বিব্রতকর বিষয় ছিল, আর সেজন্যই সেই আড়ালটি নিয়েছিলেন তিনি। বইটি যেহেতু আত্মজীবনীর ঢঙে লেখা নয়, বরং টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন শিরোনামে, সেজন্য কালক্রমও মানা হয়নি ততটা।

অনেকগুলো লেখাতে তার গোয়েন্দা-জীবনের কৌতূহলোদ্দীপক গল্পও আছে। যাহোক, বিস্তারিত বলবো না, কেবল একটি ঘটনার কথা বলি। ১৯৫৬ সাল থেকেই তার পোস্টিং ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সেখানেই আটকা পড়েন এবং তাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়ে গৃহবন্দি এবং নজরবন্দি করে রাখা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় দুটো। প্রথমটি হলো, তিনি নাকি শক্তিশালী এন্টেনা তৈরি করে নিজের সরকারি বাসভবনের ছাদে লাগিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সব খবর আটকে পড়া বাঙালিদের কাছে পাচার করেন। তিনি অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি অস্বীকার করেননি। সেটি হলো, মুক্তিযুদ্ধের আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদলি এবং পদায়নের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানের দূতাবাসগুলোতে বিশ্বস্তদের বদলি করা হয়। তার আগে সম্ভাব্য কূটনীতিকদের ফাইল আসে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থায়, তদন্ত ও মতামতের জন্য।

আবু ইসহাকের ঊধ্বর্তন কর্মকর্তা (একজন কর্নেল) তার কাছে ওই তালিকার বাঙালি অফিসারদের সম্বন্ধে জানতে চান, যদি সেরকম কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় (অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তান যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বা বিচ্ছিন্ন হতে চায়), তাহলে এই অফিসাররা বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করবেন কি না! আবু ইসহাক এদের প্রায় সকলকেই চিনতেন এবং স্পষ্টতই জানতেন যে, সেরকম কিছু হলে এরা বাংলাদেশের পক্ষেই যাবেন। তবু তিনি তার ঊধ্বর্তন কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে বলেন, এই বাঙালি অফিসাররা পাকিস্তানপন্থী এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘোর বিরোধী, তারা কিছুতেই বাংলাদেশের পক্ষ নেবেন না। তার মতামতের ওপর আস্থা রেখে রিপোর্ট দেন সেই ঊধ্বর্তন কর্মকর্তা এবং বাঙালি অফিসারেদের বিদেশের অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে পদায়ন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অফিসারদের সবাই পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে স্বাধীন বাংলা অস্থায়ী সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আর তখনই টনক নড়ে পাকিস্তান সরকারের। এত সাবধান থেকেও লাভ হলো না! গলদটা কোথায়? তদন্তে বেরিয়ে আসে আবু ইসহাকের নাম, তিনিই এদের পদায়নের ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন। ফলে তাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়ে গৃহবন্দি এবং নজরবন্দি করা হয়। বন্দি অবস্থাতেই তিনি প্রায় দু'বছর পার করে দেন। অবশেষে ১৯৭৩ সালে এক স্মাগলারের সহায়তায় সহকর্মী গোয়ান্দোদের চোখে ধুলো দিয়ে সপরিবারে পালিয়ে পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তায় ফিরে আসেন স্বাধীন বাংলাদেশে।

এই ঘটনাটিও তিনি বর্ণনা করেছেন তৃতীয় পুরুষে, যেন ওই ইলিয়াসের গল্প এটা। নিজেকে আড়াল করতে তিনি কতটা তৎপর থাকতেন, এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। কোনো কৃতিত্ব নিতে চাননি তিনি, সেজন্যই 'আমি আমি' করে ভারাক্রান্ত করেননি লেখাটি, কিন্তু ঘটনাটিও গোপন করেননি, ওটা যে সত্যিই ঘটেছিল।

এই যে আড়ালের মানুষটি, অন্তর্মুখী এবং নির্জনতাপ্রিয় মানুষটি, প্রচারবিমুখ নিঃসঙ্গ মানুষটি, তিনিই আমাদের আবু ইসহাক, আমাদের সাহিত্যের এক গৌরবোজ্জ্বল নাম।

Comments