প্রশ্নহীন সমাজে মেধাজীবীর ভূমিকা

'মেধাজীবীর দায়'; শিরোনামে এডওয়ার্ড সাইদ বক্তৃতা করেছিলেন ১৯৯৩ সালে। 'অরিয়েন্টালিজমে'র সাইদকে আমরা চিনি ১৯৭৮ সাল থেকে। যেখানে হাজির করেছিলেন পশ্চিমি আধুনিকতাকে দেখার বৈয়াকরণ। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যকে বুঝতে এবং একে অপরের রাজনীতির খাসলত জানতে যা ছিল আয়না বিশেষ। পষ্ট করে যুক্তিযুক্ত তত্ত্ব ও তথ্যে দেখিয়েছেন প্রাচ্যের অস্তিত্ব নির্মাণের যাবতীয় প্রশ্ন। ১৯৮১ তে তিনি 'কাভারিং ইসলাম' এ উন্মোচন করেছেন পশ্চিমা দুনিয়ার স্বার্থসিদ্ধির অন্য এক রাজনীতি। যেখানে নৈতিকতার বালাই নেই। আছে কেবলই কপটতা ও দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের প্রোপাগাণ্ডা। এবং সেসব নির্মাণে মিডিয়াও যুক্ত হয় কীভাবে ও কোন রূপে। সাইদের বুদ্ধিজীবীতার ধর্মই হলো তিনি হাঁটেন না প্রচলিত পথে। ঝাঁকের কৈ হয়ে ঝাঁকে ভেসে যান না। ভেড়া হয়ে দলভারি করেন না ভেড়ার পালে যূথবদ্ধতায়।

'দ্য কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন' (১৯৭৯), 'কালচার অ্যান্ড ইমপেরিয়ালিজম'(১৯৯৩), 'আউট অব প্লেস: এ মেমোয়ার' (১৯৯৯), 'রিফ্লেকশনস অব এক্সাইল অ্যান্ড আদার অ্যাশেজ' (২০০০), 'পাওয়ার পলিটিক্স অ্যান্ড কালচারে'র (২০০১) মতো বই সমূহে আমরা আবিষ্কার করি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। জগতকে জানা বোঝার সাইদীয় তর্জমা। পূর্ব ও পশ্চিমকে বোঝার অগণন আধার ও আধেয়। উনি উন্মোচিত হন নানানভাবে, বৌদ্ধিক গভীরতার পরম প্রযত্নে। আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে মেধাজীবীতার ধর্ম ও আকাঙ্ক্ষার বৌদ্ধিক প্রয়াস।

লেখক, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক ও অধ্যাপক সাইদ বইয়ে যেমন জারি রাখেন নতুন ভাবনার খোরাক, তুবড়ি ছোটান প্রচল ভাবনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রয়াসে। বক্তৃতায় সেই ধীশক্তি যেন হয়ে ওঠে আরও বেশি গতিময়, চিন্তাশীল এবং প্রভূত চিন্তা উদ্রেককারী আধার ও আধেয়। এক্ষেত্রে বিষয় অনেক বেশি গুরুত্ববহ ও প্রভাব বিস্তারকারীও বটে। বৌদ্ধিকতার চর্চা যারা করেন এবং সম্পৃক্ত থাকেন নেশা, পেশা ও প্যাশনে; তাদের দায় নিয়ে সাইদ দিয়েছেন চিত্তাকর্ষক এক বার্তা। যা বুঝতে 'মেধাজীবীর দায়' পাঠ করা জরুরি, আবশ্যিকও বটে। তার আগে আমাদের জানা দরকার এখানে কেন মেধাজীবী শব্দটা প্রয়োগ করা হলো। কী যুক্তি রয়েছে এর নেপথ্যে।

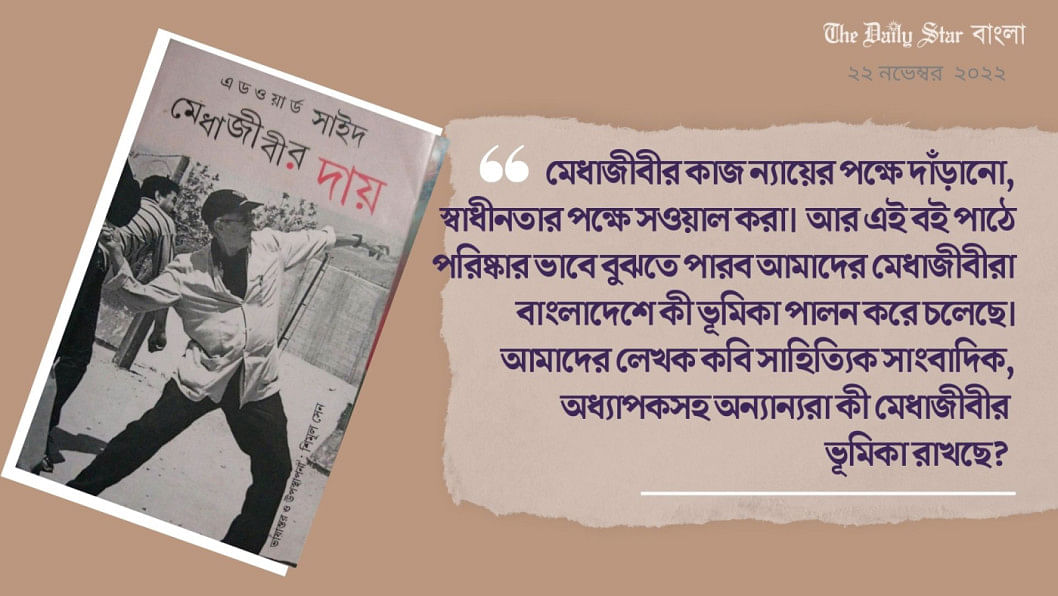

কলকাতার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সহজপাঠ প্রকাশিত 'মেধাজীবীর দায়' ভাষান্তর ও উপস্থাপনা করেছেন শিমুল সেন। এ প্রসঙ্গে উনার অভিমত হল, 'ইন্টেলেকচুয়াল শব্দটির বাংলা নিয়ে বহু তর্কাতর্কি হয়েছে। বুদ্ধিজীবী অভিধাটি গণপরিসরে জাঁকিয়ে ছিল অনেকদিনই, গভীর রাজনৈতিক ভাবার্থে আলোড়ন ফেলেছে সে। তা ছাড়া শব্দটি বিতর্কিত, এমনকী এই বইয়েই গ্রামশি-নির্দেশিত সংজ্ঞায় তা বিস্তৃত হয়ে যায় অনেকখানি। ও-দিকে বিদ্বজ্জন শব্দটিও এসেছিল, তাকেও ঠিক হজম করা যায় না চট করে। কাজেই ইন্টেলেক্ট মেধা, এই সরল সূত্র মোতাবেক ইন্টেলেকচুয়ালের দোসর হিসেবে মেধাজীবীই বহাল রইল।' যুক্তিটা চিন্তা জাগানিয়া ও চিত্তাকর্ষক হওয়ায়, দাবি রাখে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য হওয়ার, বাকীটা বিবেচনার বিষয়।

এখন দেখে নেয়া যাক, সাইদ মেধাজীবীর দায় বক্তৃতায় তার চারিত্র্যকাঠামো কীরূপে নির্মাণ করেছেন। শিমুল সেনের অভিমত হল, ''মেধাজীবী প্রসঙ্গে আগেকার ইউরোপ-প্রচারিত যাবতীয় অতিজাগতিক ধারণাপত্তরকে এক ধাক্কায় ছুড়ে দিলেন সাইদ, টেনে আনলেন জনতাকে প্রতিনিধিত্বের কেজো অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি। তার মতে, মেধাজীবীর কাজ ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো, স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করা। সাইদের মূল্যবোধ তাই নিঃসৃত হয়ে ক্ষমতাতন্ত্রের ভাষায় 'হ্যাঁ-হ্যাঁ আওড়ানো মেধাজীবী আর সজোরে 'না' বলে ওঠা মেধাজীবীর তীব্র বৈপরীত্যে-সন্দেহাতীত যে, তার আলম্ব হয়ে ওঠে দ্বিতীয় দলটিই।''

রেইথ বক্তৃতায় মেধাজীবীর দায় সম্পর্কে সাইদের হাজির করা বক্তব্য নির্মিত হয়েছে অতীত থেকে। গ্রামশি, জুলিয়েন বেন্দার তত্ত্বের সঙ্গ যেমন নিয়েছেন তেমনি হাজির করেছেন নির্মোহ ভাবনার প্রয়োজনীয় সারাৎসার। মেধাজীবী কে, সংখ্যায় তারা কেমন হয়, গোষ্ঠীতে কী প্রকারে পাওয়া যায় এসবের চাঁছাছোলা মূল্যায়ন-ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে; এই পুস্তিকার জুড়ি মেলা ভার। মেধাজীবী কয় প্রকারের গ্রামশির ভাবনা থেকে তাদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতিও উপস্থাপন করেছেন। সাইদের রেইথ বক্তৃতার সংকলন 'মেধাজীবীর দায়' বইটি সমাজ-রাষ্ট্রের মেধাজীবীদের চেনা জানার ক্ষেত্রে আকরগ্রন্থবিশেষ।

এই বই পাঠে আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারব আমাদের মেধাজীবীরা বাংলাদেশে কী ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমাদের লেখক কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক, অধ্যাপকসহ অন্যান্যরা কী মেধাজীবীর ভূমিকা পালন করছে, কিংবা আদতে কখনো করেছে-সেই প্রশ্নের যুতসই উত্তর মিলে যাবে কোনোপ্রকার কসরত ছাড়াই।

'মেধাজীবীর দায়' পড়তে পড়তে আমাদের লালনের কথা মনে পড়ে যায়। লালন কি মেধাজীবী ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ আমাদের ধাতে নেই। মেধাজীবীকেও যে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। নিজেকে হাজির করতে হয় প্রশ্নের সম্মুখে। সেই চর্চাকে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে অনুচ্চারিত বলাই বোধ করি যুক্তিযুক্ত। কেননা, বড়ো রকমের ব্যতিক্রম বাদে মেধাজীবীর দায় পূরণের সংস্কৃতি বিকশিত হয়নি কখনোই। যতটা হয়েছে একান্তই ব্যক্তির নিরীখে, সংঘবদ্ধতায় এরূপ নজির নেই।

ঔপনিবেশিক সময়ে, পরাধীন দেশে মেধাজীবীরা তাদের দায় পূরণ করলেও স্বাধীন দেশে তাদের ভূমিকা প্রশ্নাতীত নয়। প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঝুঁকি যারা নেবেন, তাদের ব্যাপারেই যদি প্রশ্ন থাকে হাজির, তাহলে দায় পূরণের গাফিলত দৃশ্যমান হয় সাদাচোখেই। এরকম বাস্তবতায় আম মানুষ এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ক্রমাগত তিমিরগামী হয় আর মেধাজীবীরা ব্যক্তিগত লাভালাভে গুছিয়ে নেয় নিজেদের।

মেধাজীবীরা যেহেতু সমাজ, রাষ্ট্রের অগ্রসর মানুষ, বিশেষত বৌদ্ধিকতায়। সুতরাং প্রশ্ন থেকে যায়, তাকে প্রশ্নটা করবে কে? উত্তর সম্ভবত দুটো। এক. মেধাজীবী প্রতিনিয়ত তার চারপাশকে প্রশ্ন করবে। প্রতিনিয়ত প্রশ্ন জারি রাখাই মেধাজীবীর ধর্ম। এই ধর্ম যদি পালিত হয় তাহলে দুর হবে সমাজ-রাষ্ট্রের দুঃখ। সেটা আজ না হোক, কাল কিংবা পরশু হবেই হবে। মেধাজীবীর প্রশ্ন করার ঝুঁকির মধ্যেই নিহিত থাকে সেই সমাজের প্রাণ ভোমরা। দুই. মেধাজীবীকে কেবল প্রশ্ন করার শক্তি অর্জন করলেই হবে না। নিজের জীবন ও কর্ম দিয়ে প্রমাণ করতে হবে তিনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করছেন সেটায় নিজে আস্থা রাখেন এবং সর্বান্তকরণে ধারণ করেন। মেধাজীবীর সাধনা স্পষ্ট হতে হবে, 'ইট সিমস টুবি ট্রু। সমাজ-রাষ্ট্রের সুবিধাভোগীরা, অসৎ অযোগ্য দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যদি ন্যায্য কোনো প্রশ্নের কথা বলে, সেটা যদি ন্যায়সঙ্গত প্রশ্নও হয় সেখানে উল্টো প্রশ্নের বিরুদ্ধে প্রশ্নই হাজির হয়। এ কারণে কেউ যদি সত্যিকারার্থে মেধাজীবীর দায় পালন করতে চান তাহলে যাপিত জীবনেও সেই দায় পালন করতে হবে।

এ সব আলাপসাপেক্ষে এই প্রশ্ন হাজির করা যেতেই পারে যে, কীভাবে কিংবা কিসের ভিত্তিতে বোঝা যাবে যে, মেধাজীবীরা তার দায় পালন করছে অথবা পালন করছেন না। এই প্রশ্নের উত্তর একটাই। সমাজ-রাষ্ট্রের হাল হকিকত দেখেই বোঝা যায় তার মেধাজীবীর স্বরূপটা কেমন। অর্থাৎ কোনো সমাজ কতটা সভ্য সেটা বোঝা যায়, তার মেধাজীবীর প্রশ্নের শক্তিতে, ভূমিকা পালনের নিমিত্তে। প্রশ্ন করার সুযোগ, প্রশ্নকে উৎসাহিত করা, প্রশ্নকে প্রশ্রয় দেয়ার মানসিকতার ওপরই নির্ভর করে সেই সমাজ কতোটা ন্যায্যতা নিশ্চিত করেছে তার নাগরিকের জন্য।

এডওয়ার্ড সাইদ ছিলেন একজন সার্থক মেধাজীবীর প্রতিভূ। এই বইয়েই যেমনটা হয়েছে বলা- 'নোয়াম চমস্কি-র কাছে একদা জানতে চাওয়া হয়েছিল, এই সময়ের খাঁটি ইন্টেলেকচুয়াল কারা যারা মেধাবৃত্তির শর্ত পূরণ করেছেন? চমস্কি মোটে তিনজনের নাম করেছিলেন-অন্যতম এডওয়ার্ড সাইদ।'

মেধাজীবীর দায় সেই অর্থ কোনো বই নয়, আয়তনেও নয়। তেমনটা দাবিও করা হয়নি। বিন্দুতে যেমন থাকে সিন্ধুর অস্তিত্ব। ঠিক তেমনি পুস্তিকা বিশেষ বইটি ধারণ করেছে অমূল্য রতন ; যা পাঠ করা সকল মেধাজীবীর জন্য আবশ্যক। শিমুল সেনের অনুবাদের ভাষা ঋজু ও তেজস্বী। শব্দচয়নে, বাক্য গড়নে তিনি মেধাজীবীর স্বরূপকে শনাক্ত করেছে যথার্থভাবেই। প্রবন্ধ সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও ঐশ্বর্যকে হাজির করেছেন সাইদীয় জ্ঞানকাণ্ডকে মান্যতা দিয়ে।

মেধাজীবীর দায় পাঠান্তে আমাদের বুদ্ধিজীবীর ভূমিকার প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে নিউরনে বিলোড়িত হলেও সেই প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা নেই। কোনো প্রসঙ্গেও আসেনি লালন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামের কথা। আসেনি আবদুল হাকিম, কিংবা মঙ্গলকাব্যের কবি বড়ু চণ্ডিদাসের কথা, যিনি বলেছিলেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' এই বই যদি আমাদের স্মৃতিতে বাঙালির মেধাজীবীতার ধর্মের এসকল প্রেরিত পুরুষদেরকে হাজির না করে তাহলে বুঝতে হবে এর অন্তর্নিহিত শক্তিকে আমরা ধারণ করছি না। দাঁড়াবার জায়গা হলো সেটা হাজির করে, প্রবলভাবেই করে। শিমুল সেন কেন প্রসঙ্গান্তরেও এ দিকটা কেন উৎকলন করলেন না, তা মস্তবড়ো এক ধন্ধ বৈকি। রমেশচন্দ্র মখোপাধ্যায়ের ফুকো, চিহ্নতত্ত্বসহ ভাষান্তরিত বইসমূহের এই প্রয়াস লক্ষণীয়।

ফেসবুক টুইটারের যুগে পপুলিজম এখন ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ভোগবাদী মানসিকতা ব্যক্তিকে সমষ্টির করার পরিবর্তে আরও বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলছে। আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলা হলেও, নানা আদর্শ ও ইজমের দোহাই উচ্চারণ করলেও পৃথিবীর দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের সর্বনিম্নস্তরের চর্চায় নানামাত্রায় হাজির হচ্ছে। এই অবস্থায় মেধাজীবীর স্বরূপ কী তার শানেনযুল ও বাস্তবতাকে দৃশ্যমান করেছে 'মেধাজীবীর দায়'। পশ্চিমা পণ্ডিতদের চিন্তা ও তত্ত্বকথায় এর অবয়ব ও কাঠামো নির্মিত হলেও সাইদের প্রজ্ঞায় তা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন এক আয়না। যে আয়নায় ধরা পড়েছে মেধাজীবীর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রতিচ্ছবি। উন্মোচিত হয়েছে প্রশ্নহীন সমাজে মেধাজীবীর করণীয় কী তার পূর্ণাঙ্গ ধারাপাত।

Comments