কেন থেমে গেল অপরিহার্য কণ্ঠস্বর?

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা নষ্ট করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিটারি ক্যাম্প স্থাপন করেছিল, বন্দিশিবির বানিয়েছিল এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে বাছাই করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল— তখন অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, সেখানে যা হচ্ছে তা মানবতাবিরোধী অপরাধ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক মজিবর রহমানই ছিলেন, যিনি প্রতিবাদে মুখর হতে সাহস করেছিলেন। নির্বিচারে বাঙালি হত্যার প্রতিবাদের নিজের নাম পরিবর্তন করে ‘দেবদাস’ জুড়ে দিয়েছিলেন। নিজের নিরাপত্তার চিন্তা না করে ঘটে চলা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন।

তৎকালীন পাকিস্তানি সৈন্যদের দোর্দণ্ড প্রতাপের সামনে অতুলনীয় সাহসিকতার মূল্য তাকে চুকাতে হয়েছিল। যুদ্ধকালেই হানাদার বাহিনীর হাতে তাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করতে হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও তার ‘অপরাধ’ মার্জনা হয়নি। অজ্ঞাত কারণে স্বাধীনতার পরেই তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পদমর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়। রণ দামামার তালে জেগে ওঠা যে কণ্ঠস্বর অস্ত্রধারী সৈন্যদের আত্মা কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, সেই কণ্ঠস্বর চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

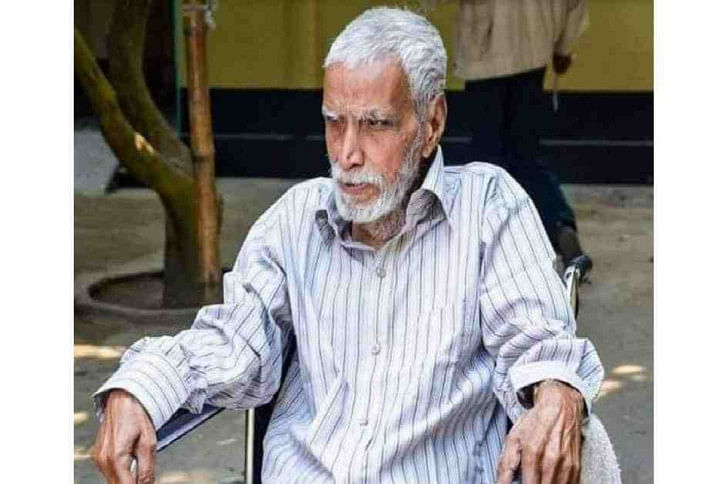

তখন থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে জয়পুরহাটের মাহারুল গ্রামে নিজের বাড়িতে ছিলেন অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাস। গত ১৮ মে ৯০ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।

সাহসিকতার জন্য ২০১৫ সালে সরকার তাকে একুশে পদকে ভূষিত করে। কিন্তু তাতে তার ‘হারানো কণ্ঠস্বর’ ফিরে আসেনি। অধ্যাপক মজিবর রহমানের মৃত্যুর পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাবি উঠেছে, কেন ও কোন পরিস্থিতিতে তাকে নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হোক। সেখানে কার দায় ছিল, সেটা জনসমক্ষে আনা হোক।

জয়পুরহাটের মাহারুল গ্রামে ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি মজিবর রহমানের জন্ম হয়। ১৯৫২ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে তিনি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। করাচির কেন্দ্রীয় সরকারি কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়া মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৬৪ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি থেকে গণিতে মাস্টার্স অব সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। করাচির একটি কলেজে শিক্ষকতা করার সময় তিনি পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্য উপলব্ধি করেন। ১৯৬৭ সালে দেশে ফিরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে যোগ দেন।

তার সহকর্মীদের মতে, ‘একজন সাধারণ শিক্ষকের মতোই পড়াশোনা আর গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন মজিবর রহমান।’

যুদ্ধ শুরু হলে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসরদের লুটতরাজ, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ দেখে তিনি মুষড়ে পড়েন। এপ্রিলে পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সামসুজ্জোহা হলে মিলিটারি ক্যাম্প ও বন্দিশালা বানিয়ে নির্বিচারে নর-নারীদের ধরে এনে হত্যা ও নির্যাতন শুরু করে, তখন ক্ষোভে ফেটে পড়েন সহজ চিন্তার মানুষ মজিবর রহমান।

পাকিস্তানি সৈন্যরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরকে জোর করে ধরে এনে ধর্মান্তরিত করতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধর্মের ভিত্তিতে নির্যাতন করা হয়— তখন মজিবর রহমান নিজের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। নতুন নাম রাখেন দেবদাস।

তার মনে হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্তে অন্যায়-অনাচার হচ্ছে। তাই সিদ্ধান্ত নেন যে, সেখানে তিনি আর অবস্থান করবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়ে নিজের গ্রামের বাড়িতে চলে যাবেন।

স্থানীয় ঐতিহাসিকদের মতে, সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে পাকিস্তানি সৈন্যদের দোসর রাজাকারদের প্রাধান্য ছিল।

তিনি ১৯৭১ সালের ১০ মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখেন। ইংরেজিতে টাইপ করা চিঠিতে বলা হয়, ‘...আমি ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে যাচ্ছি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটিকে এই মুহূর্তে একটি মিলিটারি ক্যাম্পের স্তরে নামানো হয়েছে। আমি ক্যাম্পাসে ফিরতে পারি, যদি আবার কখনো বিশ্ববিদ্যালয় তার পবিত্রতা ফিরে পায় এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচালিত হতে শুরু করে...।’

চিঠিতে তিনি পরিষ্কার করে উল্লেখ করেন, দুর্যোগ, গণহত্যা ও মুক্তি সংগ্রামের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেন তাকে অবহিত করে। অনুপস্থিতির সময়ে তিনি মাহারুল গ্রামে তার বাড়িতে অবস্থান করবেন এবং দেবদাস নামে তিনি যোগাযোগ করতে চান।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের পরিচালনায় নির্মিত ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারি ‘কান পেতে রই’ এর এক জায়গায় মজিবর রহমান দেবদাসের সহকর্মী, অর্থনীতিবিদ সনৎ কুমার সাহা ওই চিঠির কথা বর্ণনা করে বলেছেন, ‘তার কর্মটি ছিল এমন যে, তিনি একটি বড় ধরনের বিপর্যয়কে আহ্বান করছেন।’ মজিবর রহমান দেবদাসের সেই সময় বোঝাতে সনৎ কুমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূজারিণী কবিতার একটি লাইন আবৃত্তি করেন— ‘এমন ক’রে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে!’

স্বাভাবিক কারণেই মজিবর রহমান দেবদাসের চিঠির কথা গোপন থাকেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথি থেকে সেটি পাকিস্তানি সেনানায়কদের হাতেও গিয়েছিল।

চিঠি জমা দেওয়ার দুদিন পরে ১২ মে মজিবর রহমান দেবদাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন জনৈক পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ডেপুটি রেজিস্ট্রার ইবনে আহমেদ তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

নাজিম মাহমুদের লেখা ‘যখন ক্রীতদাস: স্মৃতি ৭১’ এ ক্যাপ্টেন ও মজিবর রহমানের কথোপকথনের উল্লেখ আছে। সেখানে মজিবর রহমানের নাম জানতে চেয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। জবাবে মজিবর রহমান বলেছিলেন, ‘দেবদাস’।

ক্যাপ্টেন: ‘গণহত্যা বলতে আপনি কী বলতে চেয়েছেন?’

দেবদাস: ‘তোমরা ইদানীং যেসব কাজ করছ।’

ক্যাপ্টেন: ‘তোমাকে এখন আমার সাথে যেতে হবে।’

দেবদাস: ‘আমাকে দুপুরের খাবার তো খেতে দাও, আমি রান্না করছি।’

ক্যাপ্টেন: ‘সে চেষ্টাও করো না। আমি তোমাকে আরও ভালো খাবার দেবো।’

পরবর্তী চার মাস ধরে অধ্যাপক রহমানকে রাজশাহী, পাবনা ও নাটোরের বিভিন্ন বন্দিশালায় রেখে অমানবিক নির্যাতন করা হয়। ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তিনি নাটোর থেকে মুক্তি পান। এরপর তিনি মাহারুল গ্রামে চলে যান।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন। আরেকটি চিঠি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানান যে, তিনি গণিত বিভাগে যোগ দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি দেবদাস নামে স্বাক্ষর করেন।

তার দেবদাস নামে আপত্তি জানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তার বেতন-ভাতা বন্ধ রাখা হয়। এক বছর দেন-দরবার চলার পরে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে অধ্যাপক রহমান আদালতে গিয়ে হলফনামার মাধ্যমে আইনসম্মতভাবে তার নাম পরিবর্তন করে দেবদাস নাম গ্রহণ করেন। তাতেও আপত্তি জানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

শিক্ষকের মর্যাদাবঞ্চিত হয়ে দেবদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালা জুবেরি হাউসে অবস্থান করতে শুরু করেন। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কৌশলে দেবদাসকে পাগল আখ্যা দিয়ে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে রেখে আসে। এরপর দেবদাসের খোঁজ আর কেউ রাখেনি। তার সহকর্মীদের মতে খোঁজ রাখার পরিস্থিতিও তখন ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক হাসিবুল আলম প্রধান ১৯৯৭ সালে সাংবাদিকতা পেশায় ছিলেন। তিনি মজিবর রহমান দেবদাসকে খুঁজে বের করেন। আজকের কাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত তার লেখা প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরের বছর দেবদাসকে ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে এনে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হাসিবুল আলম প্রধান বলেন, ‘আমরা দেবদাসকে অসুস্থ অবস্থায় অতি সাধারণ গ্রামীণ মানুষের বেশে দেখতে পাই। যখন তাকে ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনা হলো, তখন তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ মনে হয়েছে। ক্যাম্পাসের পরিবেশে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কিছুতেই ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে চাইছিলেন না। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে তাকে বিদায় জানাতে আমাদের বেশ কষ্ট হয়েছিল। তাকেও আবার বিমর্ষ হয়ে যেতে দেখেছিলাম।’

‘তিনি শিক্ষানুরাগী ছিলেন। শিক্ষকতাই করতে চেয়েছিলেন। মুক্তকণ্ঠে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন তাকে নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তা খুঁড়ে দেখা প্রয়োজন। তাতে করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে’— বলেন হাসিবুল আলম প্রধান।

Comments