মুক্তিযুদ্ধে ফাদার টিম

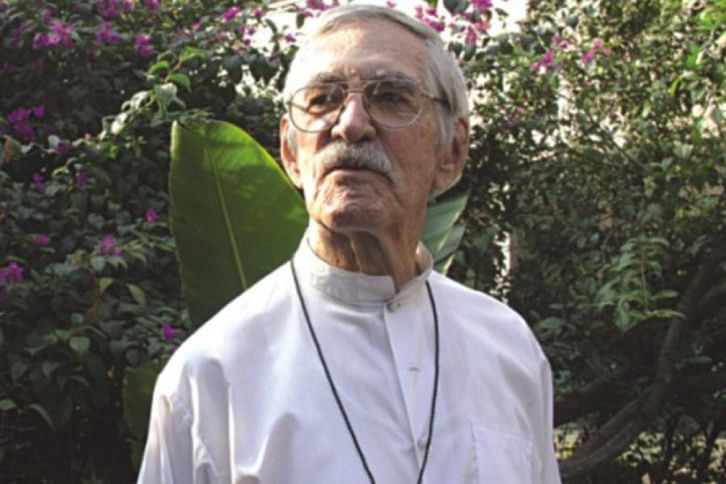

(গত ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে মারা যান ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম। তার জন্ম ১৯২৩ সালের ২ মার্চ।)

সাধারণ বাঙালিদের পাশাপাশি পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশে বসবাস করছেন এমন অনেক বিদেশি মিশনারিও তাদের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা তাদের বীরত্বপূর্ণ অবদানের কথা শুনেছি এবং তাদেরকে সম্মান জানিয়েছি।

ব্যক্তিগতভাবে দুই জন মিশনারি কিংবদন্তির গল্প শুনেছি যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হুমকির তোয়াক্কা না করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে গেছেন। ধর্ম, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে এদেশের সাধারণ মানুষের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা থেকেই তা করেছেন। কয়েক বছর আগে জলছত্র মিশনের ফাদার হোমরিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তার কাছে শুনেছি কীভাবে তিনি ও তার মিশনের লোকেরা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারা মধুপুর বনের ভেতরে একটি মিশন হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দিয়েছিলেন।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যখন এই বিষয়টি জানতে পারে, তখন এক সকালে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি দল মিশনে প্রবেশ করে ফাদার হোমরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ফাদার হোমিরিক অফিসারকে বলেছিলেন, মিশনটি ঈশ্বরের ঘর। সেখানে তিনি যেকোনো আহত ব্যক্তির সেবা করবেন— তারা মুক্তিবাহিনীর সদস্য হোক কিংবা পাকিস্তানি সৈনিক।

এরপর কথা বলেছিলাম ফাদার টিমের সঙ্গে। তার পুরো নাম রিচার্ড উইলিয়াম টিম। তিনি নটরডেম কলেজের একজন সাবেক অধ্যক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন তিনি। জাতিসংঘের সদর দপ্তর, মার্কিন সিনেটরসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে বাংলাদেশে চলমান যুদ্ধের কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন ফাদার টিম। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, রাজাকার ও আল-বদরদের অত্যাচার নিয়েও আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন তিনি।

তার লেখা বই ‘বাংলাদেশের চল্লিশ বছর: ফাদার টিমের স্মৃতিচারণ’এ তিনি তার অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বইটিতে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনটি অধ্যায় লেখেন। বইটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘যুদ্ধের সময় মনপুরা’, সপ্তম অধ্যায়ে ‘যুদ্ধের সময় ঢাকা’ ও অষ্টম অধ্যায়ে ‘স্বাধীনতা এবং পুনর্গঠন’ শিরোনামে লিখেছেন তিনি। সপ্তম অধ্যায় ‘যুদ্ধের সময় ঢাকা’র কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করা হলো।

‘ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নটরডেম কলেজের বাসায় ফিরে এলাম। মানুষের ওপর এমন অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনায় গোটা বিশ্ব বিশেষত আমেরিকানরা এত উদাসীন!

পূর্ব পাকিস্তানে হওয়া গণহত্যার ওপর দ্য টাইম এবং নিউজউইকের প্রতিবেদন কম সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ওই প্রতিবেদনগুলোর অনুলিপি এখানে দ্রুত ছড়িয়ে যায়।

প্রতিবেদনগুলো বিশ্ব জনমত গঠনে ভূমিকা রাখতে পেরেছে মূলত পশ্চিম পাকিস্তানি সাংবাদিক প্রয়াত টনি মাসকারেনহাসের বই ‘রেইপ অব বাংলাদেশ’র কারণে। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার টনি মাসকারেনহাসকে অনুমতি দিয়েছিলেন কারণ তারা ভেবেছিলেন তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষে লিখবেন। কিন্তু, তিনি পরিবারসহ লন্ডনে ফিরে যান এবং সময়মতো নিজের লেখাটি প্রকাশ করেন।

আমার ঢাকায় ফেরার এক সপ্তাহ আগে কলেজ খোলে। মাত্র ২১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কলেজ খোলা হয়। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই কৌতূহলী হয়ে এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন কোনো শিক্ষার্থী নেই।

অন্যদিকে, সরকার ঘোষণা করেছে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী নাকি ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশ দূরে হওয়ায় সরকারের এই ঘোষণা যাচাই করা যায়নি।

একদিন নটরডেমের একজন উর্দুভাষী (পশ্চিম পাকিস্তানি) শিক্ষার্থী দাবি করে যে, তার ক্লাস করার অধিকার আছে। ফাদার হুইলার তাকে জানায়, যদি তার বাবা টিউটোরিয়াল ফি দেন, তবে তাকে শেখানো হবে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রতিদিন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা যাচাই করতে আসতেন। ফাদার হুইলার তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, মাত্র ২১ জন ছাত্র নিয়ে কলেজ চালানো সম্ভব না।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। নিজস্ব ছাত্রের পাশাপাশি কয়েকটি ছোট কলেজের পরীক্ষার্থীদেরও তখন আমাদের কলেজেই পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়ার কথা। কিন্তু, মুক্তিবাহিনী পরীক্ষা বন্ধ করতে চায়।

৮ আগস্ট নটরডেম কলেজের কাছেই টিঅ্যান্ডটি কলেজ (টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ) ভবনের একটি বড় অংশে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের শব্দ পাঁচ মাইল পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক ছিল, তাই আমাদের ভবনে বিস্ফোরণ হওয়া নিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম না।

আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে দু’জন লোক নিয়ে আমি ভোলায় কম সময়ের জন্য সফরে যাই। সেখানে হিন্দুদের প্রতি সরকারি বৈষম্যের খবর শুনি। আমার হস্তক্ষেপের ফলে সরকার কৃষিক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্য থেকে সরে আসে।

ভোলা থেকে ফেরার পথে বরিশালে আমাদের স্টিমারটিতে মুক্তিবাহিনী গুলি চালিয়েছিল। টিনের ওপর বুলেটের শব্দ শোনা মাত্রই আমি মাটিতে শুয়ে পড়ি। করিডোরের পাশের দিক হওয়ায় সেখানে আমি নিরাপদ বোধ করছিলাম।

দুই বা তিন মিনিট পর সবাই ‘নিচে নেমে যাও! নিচে নেমে যাও!’ বলে চিৎকার করতে থাকে। জবাবে আমি বলি, ‘আমরা ফায়ারিং পয়েন্ট ইতোমধ্যেই পার হয়ে এসেছি।’ পটুয়াখালীতে এক সপ্তাহের সফর শেষে ফিরে আসার পর, ২ সেপ্টেম্বর রোহডসের এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে, আমি জোর দিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভয়েস অব আমেরিকার বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে কথা বলি। আমি জানাই, বড় শহরগুলো ‘দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা’য় ফিরে আসছে না।

৮০ শতাংশ স্কুল পুনরায় খোলার পক্ষে বলে ওই রিপোর্টে ধারণা করা হয়েছিল। তবে, সত্যটি হলো ঢাকা শহরের বাইরের জেলাগুলোতে কোনো স্কুল চলছে না। নটরডেম কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য মাত্র ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী উপস্থিতি ছিল। যা ঢাকায় সর্বোচ্চ। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ৭২ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৩ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তাদের অধিকাংশেরই বাবা সরকারি কর্মচারী হওয়ার কারণে তারা পরীক্ষায় বসেছিলেন। সরকারি কর্মচারীদের তখন অন্যান্য আপত্তিকর বিষয়ের পাশাপাশি তাদের কতটি সন্তান এবং সন্তানদের কেউ কোনো পরীক্ষায় বসার যোগ্য কি না, এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। তাদের বেশিরভাগই সন্তান এক-দুটি পরীক্ষার পরে ‘অসুস্থ’ হয়ে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন।

মুক্তিবাহিনী ইতোমধ্যে গ্রামীণ অঞ্চলে বেশ সফল। তবে, শহরগুলোতে তাদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। পালিয়ে যাওয়া বিপুল সংখ্যক হিন্দু মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে ফিরে এসেছিলেন। মুক্তিবাহিনী যখনই কোনো গ্রামে প্রবেশ করত, তখন হিন্দুদের বাড়িঘর যারা লুট করেছে, তাদেরকে ধরে নিয়ে যেত এবং লুট হয়ে যাওয়া সমস্ত কিছু পুনরুদ্ধার করতে তাদেরকে বাধ্য করত। রাজাকাররা (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সশস্ত্র সহযোগী) মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু ছিল।

১১ সেপ্টেম্বর, আমি আমার ইন্ডিয়ানা সিনেটরদের কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে লিখেছি। পূর্ব পাকিস্তানে কিছু সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আছে যা বাইরের বিশ্বকে ভাবাতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। কোনো ফ্যাসিবাদী সামরিক সরকারের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করছে না, আপাত দৃষ্টিতে এমন ভাবানোর জন্য কয়েকটি সুচতুর ঘোষণা সেসময় আসে। এগুলো হলো, প্রেস সেন্সরশিপ শিথিল এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

প্রেস সেন্সরশিপ তোলার ঠিক একদিন আগে, ‘মার্শাল ল’র ৮৯ নম্বর আদেশ ঘোষণা করা হয়েছিল, যেখানে পাকিস্তানের কল্যাণের পক্ষে কুসংস্কার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এমন কোনো কিছুর প্রকাশ বা প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। এক কথায় সামরিক শাসন ব্যবস্থা জারি হয়েছে।

মধ্য সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান সরকার যারা ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে শুরু করে।

কয়েক দিন আগে, আমি ফাদার হোমরিকের সঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার কারাগারে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি আদিবাসী ছেলের মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে থাকি। তাকে বন্দি করা হয়েছিল কারণ, সে ভারতে চলে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হোমরিক এর আগে পাঁচবার কারাগারে গিয়েছিলেন। সঙ্গে চার জন মুসলিম সাক্ষীও নিয়ে যান এটি প্রমাণ করার জন্য যে ছেলেটি কখনই বাড়ি ছেড়ে যায়নি। কারাগারে ছেলেটি অন্য পাঁচ জন পুরুষের সঙ্গে

একটি কক্ষে থাকত। তবে, সেখানে একা একজনই শুয়ে থাকার মতো জায়গা ছিল। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সত্ত্বেও আমরা ছেলেটিকে মুক্ত করতে পারিনি।’

(প্রতিবেদনটি ২০০৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ‘ফ্রিডম ফাইট বাই টু মিশনারিস’ শিরোনামে দ্য ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়েছিল।)

আরও পড়ুন:

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম মারা গেছেন

Comments