জাতীয় ইতিহাসে অপরিহার্য্য নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী

সমাজ, রাষ্ট্র যখন হুজুগে তখন প্রজন্মের অধিকাংশ হুজুগে হবে না কেন? বাংলা ও বাঙালির পাঠক সাময়িক-পার্বণের তাই পারম্পর্য নেই! অহেতুক আলাপ নিয়ে বছরওয়ারি হট্টগোল আছে, কাজের কাজ নেই। বিশেষ করে বাংলার আদর্শদের শতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষ, দ্বিশতবর্ষ এলেই তাদের নিয়ে হট্টগোল তুঙ্গে ওঠে এবং যথারীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু ‘গরজন ও তরজন’ সঙ্গে ব্যাকুলতায় হয় অশ্রু ‘বরষণ’।

কালক্রমে যত দিন যাচ্ছে মানুষের চাহিদা বাড়ছে, বড় বড় প্রাসাদ হচ্ছে, নতুন নতুন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কিন্তু কমছে চিন্তা শক্তি। আত্মপরিচয়, সমাজ, সংস্কৃতি নিয়ে ভাবা মানুষ চোখে পড়ে না। দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার মানুষ! অন্যদিকে ঠিকঠাক বলার মতো তেমন কীর্তিমানদের নিয়ে অসামান্য কাজ আর চোখেও পড়ছে না।

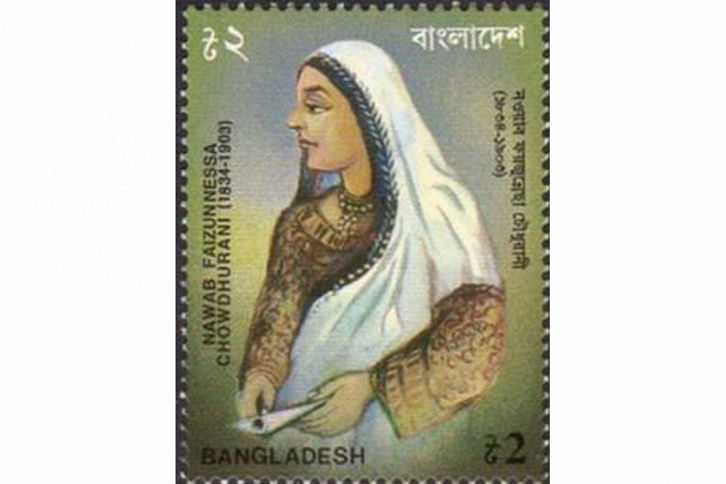

প্রসঙ্গত, জাতীয় ইতিহাসে অপরিহার্য্য ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী যে মাপের মানুষ, তাকে নিয়ে সমাজ বিশ্লেষক, গবেষকদের বাংলা ও ইংরেজিতে যে মাপের কাজ করা উচিত অর্থাৎ অসামান্য আয়োজন চোখে পড়ে না, তবে তা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক। মাঝে মাঝে সভা-সেমিনার হয়, খুব কম! বইও প্রকাশিত হয় দু’একটা। তবে দাগ কাটার মতো তেমন কিছু হাতে এলো কোথায়!

খ.

অনুসন্ধানী পাঠকমাত্র জানেন, নারী জাগরণের অগ্রদূত নওয়াব ফয়েজুন্নেছা চৌধুরানী। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিস্ময়কর প্রতিভা। আর শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলার মুসলমান ছেলেরা আধুনিক শিক্ষার দিকে পা বাড়ায়। তখনো নারী শিক্ষার কথা ছিল অধরা স্বপ্নের আকাশ! এমন ভাবনায় পূর্ববাংলার সমাজব্যবস্থা নানাভাবে পশ্চাৎপদ ছিল যখন, সেই সময় পিছিয়ে পড়া সমাজকে এগিয়ে নিতে সবার অগ্রভাগে ছিলেন ফয়জুন্নেছা। শতকের চতুর্থ দশকে পূর্ববাংলার এক নিভৃত পল্লীতে (কুমিল্লায়) জন্ম নিয়ে তিনি সমাজের কল্যাণে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। বিশেষত শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি।

কঠোর পর্দার মধ্যে থেকেও তিনি গৃহ শিক্ষকের কাছে আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। জমিদার বাবার সন্তান হয়েও নিয়মতান্ত্রিক জীবন-যাপন করেছেন। শুধু বাবা-মায়ের কাছেই না, মেধাবী ছাত্রী হিসেবে শিক্ষকের কাছেও প্রিয় ছিলেন। এ সম্পর্কে ফয়জুন্নেছা লিখেছেন, ‘আমি: বাল্যাবস্থায় বয়স্যাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে নিমগ্ন থাকিয়াও যথা সময়ে শিক্ষক সান্যিধানে অধ্যয়নাদি সম্পন্ন করিতাম।’

স্মরণীয়রা এমনই। আর দেখা যায়— যারা বড় হয়, তাদের একটা স্বতন্ত্রতা থাকে। সময়ানুবর্তিতা ও নিয়ম-নিষ্ঠা তাদের জীবনের একটি অন্যতম দিক। গবেষকদের তথ্য মতে, ফয়জুন্নেছা ধর্মপ্রাণ ছিলেন। একইসঙ্গে প্রগতিশীল। আড়ালে থেকেও জমিদারি সংক্রান্ত অধিকাংশ কাজ পরিচালনা করতেন। প্রজাদের সচক্ষে দেখার জন্য মাঝে মাঝে তিনি পালকিতে চড়ে তদারকিতে বের হতেন। নিজে দেখে প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝে ব্যবস্থা নিতেন। সমাজের কল্যাণ সাধনই ছিল তার জীবনের ব্রত। নিরক্ষরদের শিক্ষিত করে তোলা, অসুস্থদের নিরাময়ের ব্যবস্থা করা ছিল একান্ত কাম্য।

এসবের অংশ হিসেবে তিনি একাধিক স্কুল, কলেজ, মাদরাসা-মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন যা চিরদিন ইতিহাসের পাতায় উজ্বল হয়ে থাকবে। রক্ষণশীল সমাজে নিজের চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। নিজেকে বিদ্বৎ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জমিদারি সংক্রান্ত কাজ শেষে সামান্য বিশ্রামের পরে অন্দরের দেয়ালবেষ্টিত পুকুরে নিয়মিত সাঁতার কাটতেন। জমিদারির বাইরে বাকি সময় কাটাতেন ইবাদত, পারিবারিক কাজ করে ও বই পড়ে।

তদানীন্তন জেলা প্রশাসক মি. ডগলাস ওই জেলার কল্যাণে কিছু কাজের পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার পরে অর্থের অভাবে পড়েন। বিত্তশালী হিন্দু জমিদারদের কাছে ঋণ চাইলে অর্থের পরিমাণ শুনে তারা প্রত্যাখ্যান করেন। ডগলাসের ধারণা ছিল কোনো মুসলমান জমিদার তাকে সাহায্য করবেন না। কারণ ইংরেজদের প্রতি তারা ছিলেন বিরূপ মনভাবাপন্ন।

নিরুপায় হয়ে ডগলাস ফয়জুন্নেছার সাহায্য কামনা করেন। দূরদর্শী ফয়জুন্নেছা ডগলাসের পরিকল্পনার খুঁটিনাটি মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করেন। এরপর জনকল্যাণের কথা ভেবে প্রয়োজনীয় অর্থের সম্পূর্ণটাই তোড়ায় বেঁধে একটি চিঠিসহ ডগলাসের কাছে পাঠিয়ে দেন। চিঠিতে লিখেছিলেন— ‘আমি জনকল্যাণমূলক যেসব কাজ করতে চেয়েছিলাম তা আপনার হাত দিয়েই হোক, এই আশা করি। ফয়জুন্নেছা যে টাকা দেয় তা দান হিসেবেই দেয় কর্জ হিসেবে নয়।’

সুদূর বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীর একজন নারী জমিদারের সমাজসেবা ও উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীও অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া তার সভাসদের পরামর্শক্রমে মি. ডগলাসকে নির্দেশ দেন, জমিদার ফয়জুন্নেছাকে মহারানীর আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে সরকারিভাবে ‘বেগম’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হোক।

ডগলাস বিষয়টি জানালে মহারানীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ফয়জুন্নেছা। তিনি বলেন, ‘জমিদার হিসেবে নিজেই সবার কাছে পরিচিত “বেগম” নামে। সুতরাং নতুন করে “বেগম” খেতাবের কোনো প্রয়োজন নেই।’ মি. ডগলাস বড়ই বিপাকে পড়েন। তিনি নিরুপায় হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা মহারানীকে জানান। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তাকে ‘নওয়াব’ খেতাব দেওয়া হয়।

এমন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ সমকালে দুর্লভ!

তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক ও জনকল্যাণকামী জমিদার। স্টেটের দেওয়ান লকিয়ত উল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত নায়েব। তার মাধ্যমে অনেক কঠিন কাজ সহজেভাবে করে ফেলতেন তিনি।

সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর তার গভীর অনুরাগ ছিল। বিভিন্ন পত্রিকার সাময়িকী প্রকাশে ভূমিকা রাখতেন। জানা যায়, সাপ্তাহিক ঢাকা প্রকাশকে (১৮৬১ খ্রি. প্রকাশিত) নগদ অর্থ সাহায্য দিতেন। কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি স্বরূপ তার দানের কথা উল্লেখ করে ঢাকা প্রকাশ (৫ মাঘ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ) মন্তব্য করেন ‘অদ্য আমরা আমাদিগের পূর্ব বাংলার একটি মহিলা রত্নের পরিচয় দান করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ...ইনি যেমন বিদ্যানুরাগিনী ও সর্ববিষয়ে কার্যপারদর্শিনী সেইরূপ সৎকার্যেও সমুৎসাহিনী। ...শুনিলাম ইহার আবাসস্থানে সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকেন, এখানেও সেইরূপ বিনাড়ম্বরে নিরুপায় দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছেন।’

মৃত্যুর আগে তিনি জমিদারির এক বিশাল অংশ ওয়াকফ করে যান। যা থেকে এলাকার দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা আজও লেখপড়ার জন্য অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছে।

ঢাকা প্রকাশ ছাড়াও বান্ধব, মুসলমান বন্ধু, সুধাকর, ইসলাম প্রচারক প্রভৃতি বাংলা পত্রপত্রিকা তার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তার গুণে মুগ্ধ হতেন। মানবিক আচরণ দিয়ে তিনি প্রজাদের কাছেও প্রয়োজনের পাশাপাশি প্রিয়জন হয়ে উঠেছিলেন।

গ.

ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী মনে-মননে শিক্ষার আলোয় ভরপুর ছিলেন। সামাজিক মুক্তি রক্তে ধারণ করেছেন বলে উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এটা বুঝতে পেরেছিলেন। অশিক্ষা আর কুসংস্কার মুসলমানদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তা উপলব্ধি করেছিলেন।

শাসক বা রাজা ন্যায় বিচারক ও প্রজানুরঞ্জন হবেন এটাও তার কাম্য ছিল। সেভাবেই তিনি জীবন-যাপন করেছেন। তার জীবনেও এক বেদনার অধ্যায় ছিল। অবশ্য সেই বেদনার আগুন তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক সে অধ্যায়:

ফয়জুন্নেছার বাবা বিদ্যোৎসাহী আহমদ আলী চৌধুরী মারা যাওয়ার পরে মা আফরান্নেছা বেশি দিন জমিদারি চালাতে পারেননি। কিছুকাল পরেই ফয়জুন্নেছার উচ্ছৃঙ্খল বড় ভাই দায়িত্ব নেন। ততদিনে ফুফাতো ভাই জমিদার গাজী চৌধুরীর সঙ্গে ফয়জুন্নেছার বিয়ে হয়ে গেছে। ত্রিপুরা মহারাজের পরই চির গাজী চৌধুরীর অবস্থান। বিবাহিত জীবনে তিনি দুই কন্যা আরশাদুন্নেছা ও বদরুন্নেছার জননী ছিলেন। তবে ফয়জুন্নেছার সংসার জীবন বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

এক সময় ফয়জুন্নেছা নিজেই জমিদারির হাল ধরেন। পাশাপাশি সাহিত্যেও অনন্য অবদান রেখেছিলেন। স্বামী সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রায় নয় বছর পরে তার লেখা গ্রন্থ ‘রূপজালাল’ প্রকাশিত করেন। বইটি স্বামীকেই উৎসর্গ করেন তিনি। বাস্তব জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণার পঙ্কে থেকে তিনি কল্পনায় প্রেমানন্দের পদ্মফুল ফুটিয়েছেন। এই উপাখ্যানটি ১৮৭৬ সালে ঢাকা গিরিশ মুদ্রণযন্ত্রে শেখ মুন্সী মওলা প্রিন্টার্স থেকে ছাপা হয়। বইটির মূল্য ধরা হয়েছিল দেড় টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪১৭। গ্রন্থের অর্ধেকের বেশি অংশ পদ্য ও বাকি অংশ গদ্যাকারে লেখা। ফয়জুন্নেছার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের গভীর সম্পর্ক ছিল। ওই সময় তার ‘রূপজালাল’ গ্রন্থটি মধ্যযুগের কবি আলাওলের রচনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। সাহিত্য সাধনায় তার কৃতিত্ব তাকে পার্থিব জীবনে এনে দিয়েছে সুউচ্চ সম্মান, অন্যদিকে দিয়েছে অমরত্ব।

এতো কিছুর পরে ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী গানও লিখেছেন। ‘রূপ জালাল’ কাব্যে গান আছে। বার মাসি, সহেলা, বিরহ বিলাপ, খেদোক্তি ইত্যাদি শিরোনামে যেসব পদ্য আছে সেগুলো সংগীত। সংগীত সম্পর্কিত তার স্বতন্ত্র গ্রন্থও আছে। তিনি সংগীতের সমর্থক ছিলেন।

রূপজালাল ছাড়াও ফয়জুন্নেছার আরও দুটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়— ‘সঙ্গীত লহরী’ ও ‘সঙ্গীত সার’। যদিও এখন তা দুষ্প্রাপ্য। সাহিত্যমান বিশ্লেষণ করে বলা যায়, তার স্থান বাংলা কাব্য বিশেষত মধুসূধন, বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের পাশাপাশি। জনশ্রুতি আছে, সাহিত্য সাধনায় ফয়জুন্নেছার পথ ধরে বেগম রোকেয়ার আবির্ভাব।

অসামান্য এই মনীষী তার কর্মের মাধ্যমে চিরদিন বেঁচে থাকবেন। সাহসী উচ্চারণের জন্য তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। কারণ, ফয়জুন্নেছা, রোকেয়াদের মতো মনীষীদের ভাবনার পথ ধরেই আমরা জাতীয়তা, স্বাধীকার ও স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়েছি।

লেখক: ইমরান মাহফুজ, কবি ও গবেষক

[email protected]

Comments