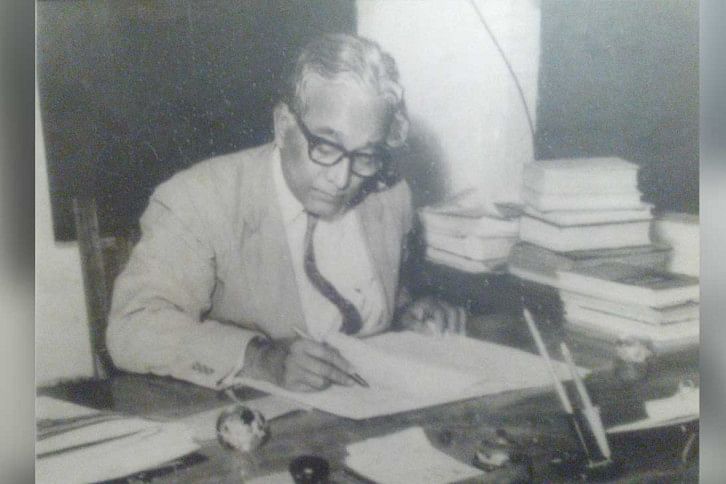

আবদুল কাদির: কম চেনা বড় মানুষ

কীর্তিমানরা সৃষ্টিসুখের বিচিত্র ব্যবহারে, নানামুখী কাজে জীবন রাঙায় আত্মত্যাগের সাজে। সময়ের বেড়াজালে আটকে থাকা সম্ভাবনাকে দেখিয়ে দেন পথ। নির্মাণ করেন নতুন মতের। নিজেকে সমর্পণ করে ভাসিয়ে দেয় স্বপ্নের নৌকো! নিস্তরঙ্গে তা চলে সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজে। তেমনি একজন— বাংলাসাহিত্যে কম চেনা বড় মানুষদের মধ্যে অন্যতম আবদুল কাদির। তিনি কবি, সমালোচক, গবেষক, সম্পাদক ও ছন্দবিজ্ঞানী। তার জীবন ও কর্মে বলা যায়— কবিতাচর্চা, ছন্দবিশ্লেষণ, সমালোচনা, গবেষণা ও সম্পাদনার যোগ্যতা ছিল অসাধারণ। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন এক জীবন।

ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়াকালীন কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রথম কবিতা মুক্তি। মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয় তার কবিতা হযরত মোহাম্মদ, এটিই কাদিরের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা। বলা যায়, ছাত্রাবস্থায়ই ঢাকা এবং কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গদ্য-পদ্য লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার কিছুকাল পরেই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম সাহিত্যে সমাজের বুদ্ধিরমুক্তি আন্দোলন। কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ সংগঠক ও কর্মী ছিলেন আবদুল কাদির। যার ফলে অদম্য সাহস আর কর্ম উদ্যামে এগিয়ে যান সামনে।

পরবর্তীতে দেখা যায়, গবেষক হিসেবে আবদুল কাদিরের নিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় নজরুল, আবুল হুসেন, ইমদাদুল হক, লুৎফর রহমান, সিরাজী, রোকেয়া রচনাবলী সম্পাদনাসহ ব্যতিক্রম কাজ ও আলোচনায়। তার ছন্দ-সমীক্ষণ, মতিউর রহমান বক্তৃতামালারূপে প্রদত্ত বাঙলা ছন্দের ইতিবৃত্ত ও আধুনিক কবিতার ছন্দ— গ্রন্থগুলো ছন্দ বিষয়ে আবদুল কাদিরের অধ্যয়ন ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া, তার ছন্দ-কৃতিত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তিনি যে শুধু একজন ছন্দকৃতী কবি তা নয়, সুদক্ষ ছান্দসিক হিসেবেও তার স্থান সর্বোচ্চ পর্যায়ে। বস্তুত, উভয় বাংলায় তার সমকক্ষ কৃতী ছান্দসিক অতি বিরল। জনশ্রুতি আছে ছন্দ-রচনা ও ছন্দ-বিশ্লেষণ, এই উভয় ক্ষেত্রে সমান দক্ষতার বিচারে সত্যেন্দ্রনাথের পরেই তার স্থান।

আর কবিতা নিয়ে কবি জসীমউদ্দীনের কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: কবি আবদুল কাদিরের ভাষার গাঁথুনি যে-কোন ভালো কবির অনুসরণীয়। ভাষার সুকঠোর বাঁধুনির অন্তরালে কবি তাঁর কাব্যখানি লুকাইয়া রাখেন, যাঁহারা এই বর্ম ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবেন তাঁহারা কবির কাব্য মুশায়েরার রঙ্গিন বাতিটির আলোকে উদ্ভাসিত হইবেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

খ

আবদুল কাদির রেজাউল করিমের সঙ্গে কাব্য-মালঞ্চ (১৯৪৫) সম্পাদনায় সংকলিত প্রবন্ধে লিখেন: বাঙ্গলার মুসলমান-সমাজে ওহাবী আন্দোলনের প্রভাব, আলীগড়-আন্দোলনের প্রভাব ও কামাল-পন্থীদের প্রভাব যে ভাবে নানা প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে, সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আমাদের বহু অতি-আধুনিক লেখক বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন না। ঐতিহ্যের জন্য কিছুমাত্র পরোয়া না করিয়া অধুনা ইহাদের কেহ কেহ মার্ক্সীয় গাঁথা বা পাকিস্তানী পুঁথি রচনার জন্য উদ্দীপিত হইতেছেন। মাত্রাহীন উন্মাদনা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব দুই-ই মারাত্মক।

বাঙালি, বিশেষত বাঙালি মুসলমানকে ক্রিয়াশীলরূপে উপস্থাপন কঠিন বরং ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় এর তুমুল প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রটি পরিষ্কার বলে মনে হয়েছে। বিশেষত বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সন্ধান, তার যাত্রা,

এমনকি বাঙালি মুসলমানের একটি স্বাধীন দেশের অন্বেষাও সে প্রতিক্রিয়াশীলতার অংশ।

উল্লেখিত লেখাটি কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়, বরং প্রতিক্রিয়া ও সত্য উচ্চারণ। এর সত্যটিকে আমরা প্রতিক্রিয়াশীলতার গর্ভে জন্ম নেওয়া সৃষ্টিশীলতার শাখা হিসেবে দেখি। ১৯১১ সালের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকাকে যদি বঙ্গীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রথম বৃক্ষ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, তবে ১৯২৬ সালের মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও ১৯৪২ সালের বঙ্গীয় মুসলিম রেনেসাঁ সোসাইটি সে বৃক্ষের দুটি শাখা। দেখা যায় বাংলায় সৃষ্টিশীলতা, মুক্তচিন্তা কখনোই মুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বরং প্রগতির মুখোশে উনিশ শতকীয় ধর্মান্দোলনের অনুকূল হাওয়ায় ব্রাহ্মণ ও মোল্লাদের রাষ্ট্রচিন্তা মাত্রাহীন উন্মাদনা তো বটেই, ভূখণ্ড-বহির্ভূত ওয়াহাবী ও আলিগড়ের সঙ্গে কামাল পন্থারও নয়, প্রতিযোগিতা গড়ে উঠছে খেলাফতি মাতলামোর, মুসলিম জাতীয়তাবাদের। আর তাতে চাপা পড়েছে বুদ্ধিবৃত্তি, মুক্তচিন্তা, এমনকি শুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বার্থচিন্তাও!

প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের কথা মনে করি— বাঙালী মুসলমানের সমাজ সচেতনতা আর রাজনৈতিক সচেতনতা সমান্তরাল নয়। পাকিস্তান আন্দোলন, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা, সংস্কারে বা আধুনিক সমাজ গঠনে তা পরিলক্ষিত হয় না। বাঙালী মুসলমান সমাজে বেগম রোকেয়া, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ আবুল হুসেন বা কাজী আব্দুল ওদুদের উত্তরসূরী নেই বললেই চলে। এ সমাজের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত সামাজিক সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যান ধর্মব্যবসায়ীদের ভয়ে। তাই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও সমাজ প্রগতি দূরাগত স্বপ্ন মাত্র। বস্তুত রাষ্ট্রবিপ্লবের চেয়ে সমাজবিপ্লব দুরূহ; মুসলমান প্রধান দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক ছাড়া আর কোথাও রাষ্ট্রবিপ্লবের পরপর সমাজবিপ্লব ঘটেনি। কারণ আর কোন দেশে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মতো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাব ঘটেনি।

বস্তুত, রুটি ও রাষ্ট্রের চিন্তায় দিন কাটানো বাঙালি, ব্রাহ্মণ ও বাঙালির নেতারা বোধ করি এখনো সমাজ প্রগতির প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ভেবে উঠতে পারেনি। বাঙালির লড়াই ও অর্জনে বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু, সে যাকে বলে রুধির ধারার মতো। আবার দৃশ্যত বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, বরং নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই বাংলার সমাজচিন্তনকে, সমাজ সংগঠনকে প্রভাবিত করেছে। বলা চলে ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

আমরা জানি, জাতি নির্মাণের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সে ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা, ধর্ম, সমাজচিন্তন-প্রশ্নহীনভাবে কেন্দ্রীয় সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, মেরুকরণ— দূরীকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভিন্নমত, ভিন্নরূপ, ধর্মচর্চা সমাজেরই অংশ। এখানে বিরোধী বা ব্যতিক্রম বলে কিছু নেই। একটি অসাম্প্রদায়িক জাতি নির্মাণে সমাজ প্রগতি অবশ্য প্রয়োজনীয় আর সমাজ প্রগতির জন্য ওয়াহাবী, আলিগড়, মুসলিম রেনেসাঁ নয়, বাংলার বহুবর্ণ সমাজের প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে মুসলিম সাহিত্য সমাজ চর্চিত সমাজচিন্তন ১৯২৬-এর চেয়ে ২০২০ সালে বেশি প্রাসঙ্গিক। সে প্রাসঙ্গিকতাই আবদুল কাদিরের চেতনা, জীবনবোধ ও কর্ম আমাদের সামনে একটি আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

প্রাত্যহিক কাজের হিসেবে দেখা যায়, কঠোর পরিশ্রমী ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন লেখক ছিলেন আবদুল কাদির। এ বক্তব্যের নিঃসন্দেহ পরিচয় রয়েছে তার প্রতিটি সাহিত্যকর্মে। মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশের সাহিত্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন: একটা দেশের সাহিত্য বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে অসামান্য সৃষ্টিধর প্রতিভার বিপুল অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে। বর্তমানে এদেশের সাহিত্য-উদ্যানে অনেক সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষের সাক্ষাৎ মিললেও বিরাট বনস্পতির উদগম দেখা যাচ্ছে না। তবে নতুন প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের অনলস পদচারণা মনে আশার উদ্রেক করে। এই উন্নয়নশীল দেশের মানুষের জীবন আজ বহু সমস্যায় ও দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত এবং অস্থির। এই বিপর্যয় ও অস্থিরতা দূরীভূত হয়ে সমাজে যদি আসে স্বস্তি ও স্থিতিশীলতা; জনমনে যদি আসে ভারসাম্য, তা হলে কোন সমস্যার সমাধানই জনসাধারণের অসাধ্য থাকবে না এবং শিল্প-সাহিত্যে নূতন সম্ভাবনার পথ হবে অবধারিত ও বিচিত্রমুখী। (শামসুজ্জামান খান কৃত সাক্ষাৎকার, মে ১৯৭৯, বই)

গ

যে সময়ে আবদুল কাদিরের বেড়ে ওঠা, সে সমকালের প্রয়োজন ও জোয়ারের পাশাপাশি রুধির ধারাটি লক্ষ করার মতো। তা ছাড়া, যে সম্প্রদায়টির তিনি প্রতিনিধিত্ব করতেন, তা ছিল পিছিয়ে পড়া, উল্টো পথের যাত্রী। এবং তারা ছিল চরম সাম্প্রদায়িক, বিভক্তি ও অসাম্যের প্রতিভূ। যে রাজনীতিটি মূলধারা হিসেবে পরিগণিত ছিল, তা ছিল হুজুগ, খেলাফতি মাতলামো— পরবর্তী অবসাদ ও ভুখ-বহির্ভূত শক্তিনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তার প্রবণতা ছিল মুক্তাকাশে উড়বার শক্তি যাচাইয়ে দিলখোলা, দৃষ্টি প্রসারিত। সওগাত, নবযুগের সঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, মুজফফর আহমদসহ নজরুলের সঙ্গ তার চিন্তনকে পাখনা দিয়েছিল সন্দেহ নেই। ফলত তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তি লাভ করেছিল সেকালেই।

শুধু যে তিনি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তা-ই নয়, তার জয়তীতে জাতি, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তা, জাতীয় রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য, জাত ও জাতির প্রশ্ন, হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ, স্বাদেশিকতা ও মুসলমান, স্বাধীনতা আন্দোলন, এমনকি সওগাত ও সম্মিলনী প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকার আলোচনা খেয়াল করলে বোঝা যায়, তিনি তৎকালীন বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কতটা নির্মোহ থাকতে পেরেছিলেন। তার পরিণত বয়সের মুসলিম রেনেসাঁর তুমুল আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। তার প্রায় শতবর্ষ পুরনো প্রতিটি চিন্তা আজও কী ভীষণভাবে সমকালীন নয়! আজকের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যাগুলো একটু তলিয়ে ও আবদুল কাদিরের পাঁজির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে ওই চরম সাম্প্রদায়িককালে আবদুল কাদির যা ভাবতেন, তা স্বপ্ন দেখার সাহস রাখেন না প্রায় শতবর্ষ পরের রাষ্ট্রনায়কেরা।

সওগাত থেকে নিজস্ব জয়তী হয়ে মাহে নও পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনার দীর্ঘ যাত্রায় তিনি যে অপরাপর ঐতিহাসিক কর্তব্য ভুলে যাননি, তার পর্বতপ্রমাণ সিরাজী রচনাবলী সম্পাদনা, কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী সম্পাদনা, ডা. লুৎফর রহমান রচনাবলী সম্পাদনা, রোকেয়া রচনাবলী সম্পাদনা, লোকায়ত সাহিত্য সংকলন ও সম্পাদনা, বাংলা সনেট সংকলন ছাড়াও ৮০টির মতো ছন্দবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা, বাংলা ছন্দের ইতিবৃত্ত, ছন্দ-সমীক্ষণ প্রভৃতি কমপক্ষে তিনটি ছন্দবিষয়ক গ্রন্থরচনা, নজরুল রচনা সংগ্রহ (১ম-৫ম খণ্ড), নজরুল-স্বরলিপি সংকলন। আজকের যে নজরুল ইসলামকে আমরা জানি, সে জানার অনেকখানি তার বিনির্মাণ। নজরুল-সখা শৈলেন্দ্র কিংবা কাজী আবদুল ওদুদের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের বাইরে তিনিই নজরুল-চর্চার পথিকৃৎ, সে কথা এ সংখ্যার লেখাগুলো পাঠ করলে কিংবা নজরুল-বিশেষজ্ঞ যে কারোর লেখা পাঠ করলেই বোঝা যাবে।

বাংলায় এ ধরনের চর্চা বিরল। হুমায়ুন আজাদের শামসুর রাহমান বিনির্মাণ কিংবা পিএইচডির প্রয়োজনে যেসব উদ্দেশ্যমূলক চর্চা হয়ে থাকে, তার থেকে কাদিরের নজরুল-চর্চা ও নিবেদন ভিন্নতর। আবদুল আজীজ আল আমান কিংবা আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ কাদির সমালোচক-উত্তর সময়ে সেটির স্বঘোষ উচ্চারণ অন্তত আরও একবার জরুরি বলেই মনে করি।

পাশাপাশি মধুসূদনের সময় থেকেই বাংলার ঐতিহ্যবাহী ছন্দচিন্তন ও চর্চার পাশাপাশি বিদ্রোহের, নতুনের যে ঝাণ্ডা উচ্চকিত; একইসঙ্গে কলকাতাকেন্দ্রিক চর্চার বৃত্তের বাইরে থেকে বাংলা ছন্দের ভেতর-বাহির এমন দর্শনেরও যে তিনি পথিকৃৎ, আজকের প্রজন্ম সে সম্পর্কে অনবহিত তো বটেই, তার ছন্দ-ধারণার সঙ্গেই পরিচিত নয়। ছন্দচর্চার ইতিহাস সম্পর্কে আবদুল কাদিরের অধ্যয়ন ও জ্ঞান ছিল বেশি ব্যাপক ও গভীর। ছন্দ-সমীক্ষণ গ্রন্থে ছন্দবিজ্ঞানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি তথ্যনির্ভর বিবরণ দিতে গিয়ে অষ্টম শতকের আরবি ছন্দ-বিশারদ খলিল বিন আহমদের ইলম্ অল্ আরুজ ও খলিল বিন্ আহমদের কথা উল্লেখ করেছেন আবদুল কাদির।

বলা যায় বিশের দশকে কবিতায় যাত্রা শুরু করে আশির দশকে চলে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় দশক জীবন সমর্পিত কবিতাকর্মী, যিনি সারা জীবন মাত্র দুটি কাব্যরচনা করেন, এমন দুর্লভ কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন অবশ্যই করতে হয়। প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যটি এরকম: কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে তোমার আজীবন রসবোধ একেবারে চিত্তগত। তোমার কবিমন আজও অক্ষুণ্ন এবং অব্যাহত রয়েছে। তুমি বাঙালী লেখকের গর্বের বস্তু।...যে-কাজ তুমি নিয়েছ এ তোমারই উপযুক্ত। তুমি সাফল্য লাভ করলে বাঙালীমাত্রই উপকৃত হবে।

সর্বোপরি আবদুল কাদিরের জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণে বলা যায়, দেশের যে আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা দেশবিভাগের আগ থেকেই বিরাজ করছে, ভারত ভেঙে পাকিস্তান-বাংলাদেশ হলেও সামাজিক অবকাঠামো পরিবর্তন ছাড়া মানবিক উন্নয়ন কারোরই হয়নি। আর এই সংকট দূর না হলে শিল্প-সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হবে না— একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। আমৃত্যু সাধনাও করেছেন এই সামাজিক অস্থিরতা ও বিপর্যয় থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই। মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে লিখিত কবিতায় তিনি বলেছেন, অজস্র সংকট মাঝে গত প্রায় পঞ্চাশ বছর/ ভাবিয়াছি; আমরণ জ্ঞানের অন্বেষা এ জীবন— এই সংকট থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই তিনি আজীবন জ্ঞানের সাধনা করেছেন। কারণ তিনি জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানই মুক্তি। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি যে আদর্শের আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তারও লক্ষ্য ছিল একটাই— সংকটমুক্তি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। আমরা অসামান্য চিন্তকের জীবনকে জেনে নিজেরাই উপকৃত হতে পারি।

ইমরান মাহফুজ: কবি ও গবেষক

Comments