যে কাহিনীর ভিত্তিতে মুনীর চৌধুরীর ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ লেখা

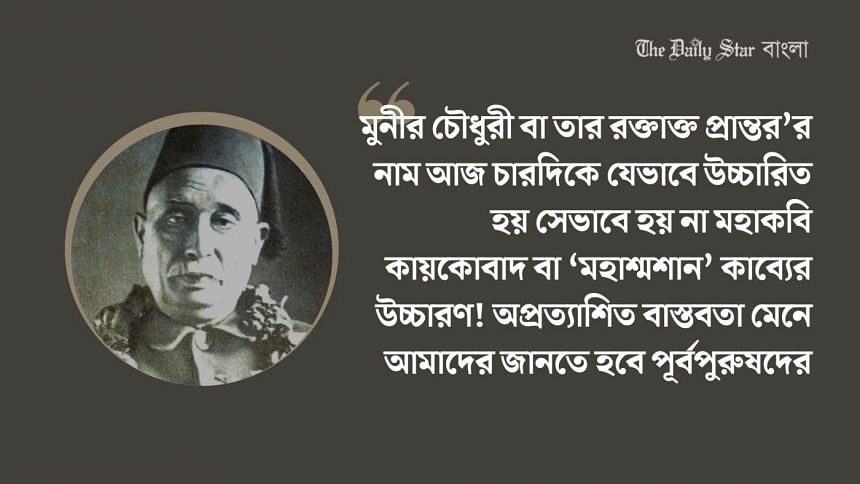

মুনীর চৌধুরীকে ব্যাপক পরিচিতি দিয়েছে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক। এর অনেক সংলাপ বহু মানুষের মুখে মুখে। এর জন্য পেয়েছিলেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার। সূত্র জানায় 'সে নাটকটি তিনি লিখেছিলেন মহাকবি কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কাব্যের কাহিনীকে কেন্দ্র করে, (আহসান)। মুনীর চৌধুরী বা তার রক্তাক্ত প্রান্তর'র নাম আজ চারদিকে যেভাবে উচ্চারিত হয় সেভাবে হয় না মহাকবি কায়কোবাদ বা 'মহাশ্মশান' কাব্যের উচ্চারণ! এই অপ্রত্যাশিত বাস্তবতা মেনে নিয়েই আমাদের জানতে হবে পূর্বপুরুষদের, তাদের কীর্তির কথা।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের বছরে ঢাকার নবাবগঞ্জের আগলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কবি কায়কোবাদ। প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী। 'কায়কোবাদ' নামে কবিতা লিখতেন। অল্প বয়সেই কবিতায় হাত পাকাতে শুরু করেছিলেন। কবির বয়স যখন মাত্র ১৩, তখন প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে— 'বিরহ বিলাপ'! সে সময় তার সামনে ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, ভারতচন্দ্র প্রমুখ। খেয়াল করলে স্পষ্ট দেখা যায়, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আমদানি করা আধুনিক বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার মতো কবি তখনও মুসলমান সমাজে আসেনি। অর্থাৎ কায়কোবাদ স্ব-সমাজ থেকে প্রেরণা পেতে পারেন এমন কাউকে পাননি। ফলে, তাঁকে সম্পূর্ণ নিজস্ব চেষ্টায় ও প্রেরণায় কাব্য-সাধনায় রত হতে হয়েছিল।

সময়টা ছিল খুব ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু তা নিয়ে মুসলমানরা নিজেরাই ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্বে।অন্যদিকে হিন্দু সমাজ মনে করতো বাংলা ভাষার সাথে মুসলমানদের যোগ নেই বললেই চলে। নিজের মাতৃভাষার প্রতি মুসলমানদের সেই ঐতিহাসিক অনাদরের কালে কায়কোবাদ এলেন বাংলা কবিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে। বস্তুত, তাঁর হাত ধরেই আধুনিক বাংলা ভাষার কবিতায় মুসলমানদের যাত্রা শুরু হলো। কায়কোবাদ 'প্রেমের রাণী' কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন: "বহুদিন হইল—দ্বসপ্ততি বৎসর পূর্বে যখন আধুনিক লেখকগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই, তখন আমরা চারিজন মাতৃ বঙ্গভাষার সেবায় নিরত ছিলাম, তখন হিন্দু লেখকগণ বহু বিদ্রুপ করিয়া বলিতেন—'মোছ্লারা বঙ্গভাষার কি জানে, তাহারা আর বঙ্গভাষার কি লিখিবে?' এই রূপ বহু কথা বলিতেন।

তখন আমার মনে অনেক কষ্ট হইত। বহু গ্রন্থ প্রণেতা 'বান্ধব' সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর C.I.E বাহাদুর আমাদের সঙ্গীয় লেখক মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের "এর উপায় কি" বহিখানার সমালোচনা করিতে যাইয়া যথেষ্ট গালাগালি করিয়াছিলেন। তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—মুসলমান বাংলা লিখিতে জানে কি-না তাহা আমি দেখাইব। খোদাতায়ালা আমার সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, 'অশ্রু-মালা' লিখিয়া হিন্দুদের সে গর্ব-দম্ভ-অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছি।" (কায়কোবাদ)

কায়কোবাদের বক্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে, একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েই তিনি কাব্য-সাধনায় যুক্ত হয়েছিলেন। সেই চ্যালেঞ্জ ছিল নিজের সমাজের প্রতি এবং প্রতিনিধিত্ব করার। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার এই চ্যালেঞ্জ তিনি আমরণ বহন করে চলেছিলেন। যে-কারণে আমরা দেখি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অন্তিমলগ্নে দুর্বল শরীর নিয়েও তিনি হাজিরা দিয়েছেন সাহিত্যের মজলিশে। সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা তিনি পূরণ করতে পেরেছিলেন ১৮৯৬ সালে 'অশ্রু-মালা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে। কাব্যগন্থটি প্রকাশের পর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো: "আমরা এ কবিতা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাংলায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ আছেন, আমাদের জানা ছিল না। সুকবি মুসলমান বাংলা দেশে বিরল।

কায়কোবাদ সাহেব সুকবি, সুরসিক এবং ভাবুক।" 'সারস্বত পত্র' পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো: "কবি কায়কোবাদ মুসলমান। কিন্তু তাঁহার বাংলা মুসলমানী নহে। কায়কোবাদের বাংলা সুসংস্কৃত, মার্জিত ও মধুর। বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গদেশ-সম্ভূত ও সর্বাংশে বাঙ্গালী হইয়াও বাংলা ভাষায় উদাসীন। সেই সম্প্রদায়ে কায়কোবাদের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় কবির অভ্যুত্থান ও 'সুধাকর'র ন্যায় সংবাদপত্রের বাংলা প্রচার, এ দুই-ই দেশের পক্ষে আশাজনক কথা।" কেবল পত্রিকাতেই নয়, নবীনচন্দ্র সেন চিঠি লিখে বলেছিলেন: "মুসলমান যে বাংলা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারে, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না; অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাংলা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে।" (সৈয়দ : ১৯৯৪)

কায়কোবাদ হিন্দু সাহিত্যিকদের ভুল ভেঙে দিলেন, তারাও বিশ্বাস করতে শুরু করলো যে, 'মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাংলায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন'। মুসলমান সমাজেও যে 'সুকবি, সুরসিক ও ভাবুক' জন্ম নিতে পারে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কবি কায়কোবাদ।

নিজের সমাজের প্রতি এমন সচেতনতা সত্ত্বেও আক্ষরিক অর্থে তিনি 'সাম্প্রদায়িক' ছিলেন না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করতেন তিনি। যেখানে বেশিরভাগ সাহিত্যিকই বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে সচেতন হয়েছিলেন সেখানে তিনি বঙ্গভঙ্গের ৫ বছর আগেই 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতায় লিখেছেন:

"এস ভাই হিন্দু, এস মুসলমান

আমরা দুভাই ভারত সন্তান!

এস আজি সবে হয়ে একপ্রাণ,

সেবি গো মায়ের চরণ দুটি!

অই মা মোদের যেন পাগলিনী,

ছিল রাজরাণী আজি ভিখারিণী

হৃদয়ে তাহার অনলের খনি

ধরাতলে অই পড়িছে লুটি!" (অমিয়-ধারা)

দেশকে তিনি ভেবেছেন হিন্দু-মুসলমানের মা। বাংলা ছাড়া অন্য কোনো দেশের কথা কখনো ভাবেননি তিনি। যে কারণে লিখেছেন:

"বাংলা আমার মাতৃভাষা

বাংলা জন্মভূমি!

গঙ্গা পদ্মা যাচ্ছে বয়ে,

যাহার চরণ চুমি!

ব্রহ্মপুত্র গেয়ে বেড়ায়,

যাহার পুণ্য-গাথা!

সেই-সে আমার জন্মভূমি,

সেই-সে আমার মাতা!"

তাঁর সমাজ সচেতনতা যেমন ছিল নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি তেমনি ছিল মাতৃভাষা এবং জন্মভূমির প্রতিও। যে কারণে তিনি শেরে বাংলা একেএম ফজলুল হককে নিয়ে যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়েও। 'আজান' নামে তাঁর বিখ্যাত কবিতার পাশাপাশি দেখি বাংলার প্রকৃতি নিয়ে অসংখ্য কবিতার বাহার।

'মহাশ্মশান কাব্য'র ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন: "আমার এই কাব্যে আমি কোন সম্প্রদায়ের লোককেই আক্রমণ করি নাই; হিন্দু লেখকগণ যেমন মুসলমানদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া পিয়ন চাপরাশী কুলি মজুর রূপে রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করিয়া বাহবা লইয়াছেন! ভুরুচাচা, নেড়েমামা ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছেন, আমি হিন্দুদিগের প্রতি তেমন ব্যবহার করি নাই। হিন্দুদিগকে হীন বর্ণে চিত্রিত করি নাই বলিয়া আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ আমাকে মন্দ বলিতে পারেন। কিন্তু সত্যের অপলাপ করিবার অধিকার ত আমার নাই।" আশ্চর্য! যেই যুগটাই ছিল হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পরের 'হীন বর্ণে চিত্রিত' করার যুগ সেই যুগে কবি 'সত্যের অপলাপ' না করে আরেক সম্প্রদায়ের প্রতি 'অযথা আক্রমণ' থেকে বিরত থেকেছেন। এ থেকেই কায়কোবাদের ব্যক্তি ও কবিমানস স্পষ্ট হয়।

'সত্যের অপলাপ' তিনি করেননি, এবং কেউ করলে সেটা বরদাশত করতে পারতেন না। এই বোধ থেকেই কবি রচনা করেছেন 'মহরম শরিফ'। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "কয়েকজন অদূরদর্শী মুসলমান লেখকের অবিমৃশ্যকারিতায় ও মিথ্যা কাল্পনিক লেখার দরুন বঙ্গীয় মুসলমানগণ মহররমের প্রকৃত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যদি তাঁহারা এই কাব্য পাঠ করিয়া মহররমের প্রকৃত ইতিবৃত্ত অবগত হন তবে আমি অশেষ পুণ্যের ভাগী হইব।"

অর্থাৎ, মধ্যযুগ থেকে শুরু করে মীর মশাররফ হোসেন পর্যন্ত কারবালার ঐতিহাসিক ট্রাজেডি নিয়ে যে-সকল কাব্যগ্রন্থ লেখা হয়েছে সে-সকল গ্রন্থগুলোতে ইতিহাসের প্রচুর বিকৃতি ঘটেছে। মুসলমানদের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই মহররমের ঐতিহাসিক বিকৃতি কায়কোবাদ মেনে নিতে পারেননি। তাই তো ইতিহাসের দলিল-দস্তাবেজের উপর ভিত্তি করে মহররমের প্রকৃত ইতিহাসকে মহাকাব্যে রূপান্তরিত করলেন। অন্যান্য লেখকদের ইতিহাস বিকৃতি সম্বন্ধে ভূমিকায় তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেখানে তাঁর বন্ধু মীর মশাররফ হোসেন এবং অনুজ কাজী নজরুল ইসলামকে পর্যন্ত তিরষ্কার করতে ছাড়েননি।

তিনি বলেন: "সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া কাব্য না লিখিলে সে কাব্য কখনো চিরস্থায়ী হইতে পারে না ; সত্যের সুতীক্ষ্ণ কুঠারে একদিন না একদিন তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" অর্থাৎ, কায়কোবাদের কাব্য-মানসের ভিত্তি ছিল সত্য ও সততা। তাঁর মতে, 'তর্ক হইতে পারে সৌন্দর্য সৃষ্টিই সাহিত্যের উদ্দেশ্য, সে কথা ঠিক,—কিন্তু তাহা ধর্ম ও নীতিশূন্য হইতে পারে না!' তাঁর এ মহাকাব্য সম্বন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন: "তাঁহার 'মহরম শরীফ' কাব্য বটে। কিন্তু তিনি এতে ইতিহাসের মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করেছেন। কায়কোবাদ সাহেবের কাব্যে সত্য নির্বাচন উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।"

কায়কোবাদ ছিলেন পুরোপুরি আদর্শবাদী। আদর্শই ছিল তাঁর কাছে শেষকথা। আদর্শ ঠিক রেখে কাব্যের যথার্থ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা অনেক কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটিই তিনি অবলীলায় সম্পন্ন করে গেছেন আমৃত্যু। যুগের ক্রান্তিলগ্নে কাব্য-সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন বটে কিন্তু ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাবতে শিখেছিলেন ভিন্নভাবে। যে কারণে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেও তিনি থেকে গেছেন 'ব্যতিক্রম' হিসেবে।

সহায়ক

১. কায়কোবাদ রচনাবলী : আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ১-৪ খণ্ড, বাংলা একাডেমি

২. সতত স্বাগত : সৈয়দ আলী আহসান, ইউপিএল।

Comments