মৃত্যুতে জীবনানন্দ কতটা আচ্ছন্ন ছিলেন

মৃত্যুকে ভয় করেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু মৃত্যুকে ভালোবাসেন কে? কাকে ভালোবাসা যায়? যার প্রতি মোহ থাকে। প্রেম থাকে, থাকে মায়া। আচ্ছন্নতা থাকে। মৃত্যুতে কি আচ্ছন্ন হওয়া যায়? জীবনানন্দ ছিলেন। সারাক্ষণই মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন।

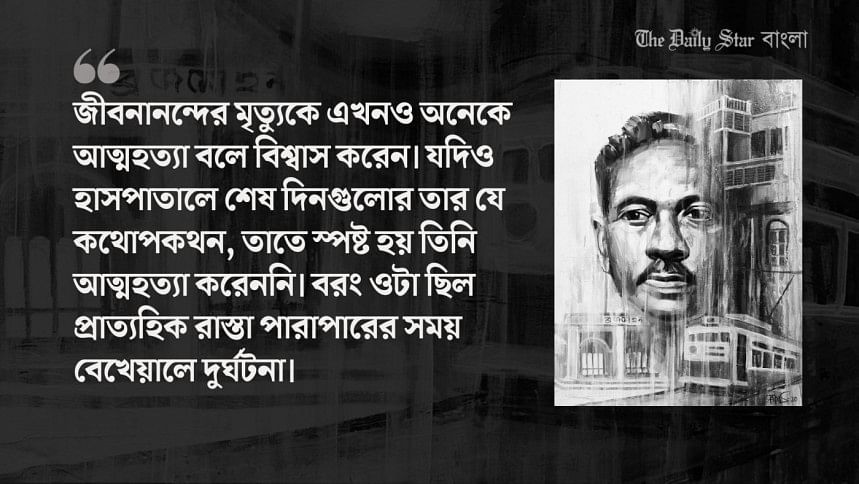

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে জীবনের টানাপড়েন বেড়ে যাওয়ার সময়কালেই শুধু নয়, যৌবন এমনকি তারুণ্যের দিনগুলোয়ও তিনি যা লিখেছেন, তার কবিতা-গল্প-উপন্যাসে মৃত্যু-প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। তাতে মনে হবে, সব সময়ই তিনি মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন। যে কারণে ট্রামের মতো একটি অতি ধীর বাহনের ধাক্কায় হাড়গোড় ভেঙে হাসপাতালে ৮দিন। চিকিৎসা শেষে ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর রাতে চিরদিনের মতো হারালেও ওই মৃত্যুকে এখনও অনেকে আত্মহত্যা বলে বিশ্বাস করেন। যদিও শেষ দিনগুলোয় স্বজন ও সুহৃদদরে সঙ্গে তার যে কথোপকথন, তাতে এটা স্পষ্ট যে তিনি আত্মহত্যা করেননি। বরং ওটা ছিল প্রাত্যহিক রাস্তা পারাপারের সময় বেখেয়ালে দুর্ঘটনা।

কিন্তু তার মৃত্যুটি আত্মহত্যা হোক না হোক, তিনি মূলত মৃত্যুর সঙ্গেই বসবাস করেছেন। মৃত্যুকে ভালোবেসেছেন। মৃত্যুতে আচ্ছন্ন থেকেছেন। মৃত্যুর ভেতরেও তিনি একধরনের রোমান্টিসিজম খুঁজেছেন। পৃথিবীর আর কোনো কবি এত বেশি মৃত্যুতাড়িত ছিলেন কি না কিংবা আর কোনো কবি মৃত্যু নিয়ে এত বেশি লিখেছেন কি না—সেটি গবেষণা করে দেখা যেতে পারে।

'তুমি জেগে আছ ব'লে আমি এই পৃথিবীতে জাগিবার করি আয়োজন,

যখন ঘুমায়ে যাবে তোমার বুকের পরে মৃত্যু হ'য়ে ঘুমাব কেবল!'

কী অদ্ভুত প্রেম! প্রেমিকা জেগে থাকলেই কেবল তিনি জেগে থাকা বা বেঁচে থাকার আয়োজন করেন। বেঁচে থাকার প্রয়োজন বোধ করেন। কিন্তু যখন সে ঘুমিয়ে যাবে, তখন তার বুকের পরে মৃত্যু হয়ে ঘুমিয়ে যাবেন। কী দুর্দান্ত সহমরণ! এটা কি প্রেমিকাকে না পাওয়া বেদনাজনিত মৃত্যু নাকি প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি?

এই প্রশ্নের কিছুটা উত্তর পাওয়া যাবে এই পঙক্তিতে:

'যেইখানে জেগে আছ সেইখানে হয় যে জাগিতে,

যেইখানে ঘুমায়েছ সেইখানে ওগো প্রেম মৃত্যু খুঁজে লয় যে হৃদয়!'

অর্থাৎ যেখানে প্রেম ঘুমিয়ে যায়, সেখানে তার মানে কবির হৃদয় মৃত্যুকে খোঁজে। প্রেম না থাকলে সেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। কিন্তু জীবনানন্দের জীবনটা মূলত একটি ব্যর্থ এবং অসম প্রেমের উপাখ্যান।

যৌবনের শুরুতে কাকাতো বোনের সঙ্গে যে সাময়িক সম্পর্কে চিরদিনের আচ্ছন্নতা—সেই মোহ থেকে তিনি কোনোদিন বের হতে পারেননি। কিন্তু ওই প্রেমের কোনো পরিণতি আসেনি। এমনকি আসামে বেড়াতে গিয়ে কাকার বাসায় যেদিন দুজন একান্তে ছিলেন, সেদিনও দুটি শরীর এক হতে পারেনি (ডায়েরিতে লিখেছেন 'হটব্যাগ')। সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গেও কোনো মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। শরীরের যে চাহিদা, সেটি নিয়েও অতৃপ্ত ছিলেন, এই কথা বিভিন্ন জনের লেখায় স্পষ্ট। উপরন্তু লাজুক, সকলের মাঝে নিজের মুদ্রাদোষে একা থাকা, ভিড় এড়িয়ে চলা, এমনকি ক্লাস রুমের ধীরে কথা বলা এবং পারতপক্ষে ক্লাস শেষে চুপচাপ বাড়ি ফেরা মানুষটি যে অন্তত কলেজের কোনো নারী সহকর্মী কিংবা ছাত্রীর প্রেমে পড়বেন—প্রেম নিবেদন করবেন—ততটা সাহসী ছিলেন না।

জীবনানন্দ আসলে তার কবিতার মতোই ধীরলয়ের। কোনো ব্যস্ততা নেই। তাড়া নেই। একা একা নিভৃতে নিজের জীবন উদযাপন। কিন্তু সেই উদযাপনটাই বা কতটা করতে পেরেছেন? পারেননি। শরীর ও মনের ভেতরে একটা দ্বন্দ্ব চিরকালই ছিল। আমৃত্যু ছিল। লিখেছেন:

'শরীর রয়েছে তবু মরে গেছে আমাদের মন

হেমন্ত আসেনি মাঠে হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়ের বন।'

আসলে হেমন্তের প্রতি তার যে দারুণ পক্ষপাত—সেটি অসংখ্য কবিতায় আমরা দেখব। তার কবিতা এমনকি গল্প-উপন্যাসেও হেমন্ত এতটাই মহিমান্বিত হয়েছে যে, অনেক সময় তাঁকে হেমন্তের কবিও বলা হয়। সবচেয়ে অদ্ভুত অথবা মিরাকল কিংবা রহস্য হলো, তিনি তার অনেক কবিতায় এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, হেমন্তেই তিনি ঝরে যাবেন। অর্থাৎ মৃত্যু হবে। হয়েছেও তা-ই। কবির ভাষায়:

'হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন-পথের পাতার মতো,

তুমিও তখন আমার বুকের পরে শুয়ে রবে।

যে হেমন্তের প্রতি তার আজন্ম পক্ষপাত, সেই হেমন্তেরই এক সন্ধ্যায় ট্রামের ধাক্কায় হাড়গোড় ভাঙলো এবং বঙ্গাব্দ ১৩৬১ সালের ৫ কার্তিক হেমন্তের রাতে (২২ অক্টোবর ১৯৫৪) চিরদিনের মতো চোখ বুজলেন। যে ট্রামটি তাকে ধাক্কা দিয়েছিলো, শোনা যায় সেই ট্রামটি পরবর্তীকালে এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কী এক রহস্য। কুহক। মায়া!…কেন মরতে চাইতেন সব সময়? শান্তির জন্য? অনেক ক্লান্ত ছিলেন বলে? সেটি কি পার্থিব নানাবিধ কাজের চাপ, সংসারের জটিলতা, অভাব-দুঃখবোধ, বেদনার আর্তিজনিত ক্লান্তি নাকি আত্মঘাতী ক্লান্তি—যেটি সংসারজীবনে আপাত সুখী একজন মানুষের অন্তর্গত রক্তের ভেতরেও খেলা করতে পারে? কেন তিনি লিখলেন: 'ক্লান্তির পরে ঘুম,—মৃত্যুর মতন শান্তি চাই'…। মৃত্যুর মতন এমন শান্তি আর কে চেয়েছেন? ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের যৌবনে যখন বাংলার রূপপ্রকৃতি এবং নিরেট প্রেমের কবিতা লিখছেন—সেই বয়সেও একজন মানুষ কী করে এমন মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছন্ন থাকতে পারেন—সেই রহস্য ভেদ করা কঠিন।

লিখেছেন: 'ঘুমের মতন মৃত্যু বুকে সকলের; নক্ষত্রও ঝরে যায় মনের অসুখে'…। প্রশ্ন হলো, কী সেই অসুখ? সেই অসুখের নাম কি 'বিপন্ন বিস্ময়'? 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র ১৩৪৪ সংখ্যায়, যখন তার বয়স ৩৮ বছর। ওই বয়সে লিখলেন একজন সংসারী মানুষের আত্মহননের কথা। একজন নিরেট সংসারী মানুষ; যার স্ত্রী সন্তান অর্থবিত্ত সবই আছে কিন্তু তারপরও এক বিপন্ন বিস্ময় তার অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে। মরিবার সাধ হয়। এক গোছা দড়ি হাতে তিনি তখন অশ্বত্থের নিচে গিয়ে দাঁড়ান। ঝুলে পড়েন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মৃত্যুর ১৬ বছর আগে কবি লিখেছিলেন:

'কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—

ফুটপাথ ফুটপাথে—

কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো

এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে

পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তের এদের

বিষাক্ত স্পর্শ অনুভব করে হাঁটছি আমি।'

এই ট্রামের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েই তিনি মারা গেলেন। ট্রামের লাইনের বিষাক্ত স্পর্শ অনুভবের কথা কী করে টের পেলেন, কী করে জানলেন, কী করে বুঝলেন!

জীবনানন্দের বন্ধু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উধ্বৃতির (আমার ধারণা আত্মহত্যা করেছেন) সূত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দের (রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড,) প্রশ্ন, 'ক্রমাগত মৃত্যু-অভীপ্সা কি ভিতর থেকে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল ট্রামলাইনের উপর? খুব সঙ্গতভাবেই তাঁর মৃত্যুকে স্বেচ্ছামৃত্যু বলেই মনে হয় আমাদের। এই মরণেচ্ছার বাস্তব কারণও ছিল।'

সেই বাস্তব কারণেই বোধ হয় হেমন্ত এবং মৃত্যুতে তিনি আচ্ছন্ন হয়েছেন। মৃত্যুতেই তিনি শান্তি খুঁজেছেন। তাঁর ভাষায়: 'কোথায় রয়েছে মৃত্যু? কোনদিকে? খুঁজি আমি তারে।'

কেন খোঁজেন? কারণ-

'যেই ঘুম ভাঙে নাকো কোনোদিন ঘুমাতে ঘুমাতে

সবচেয়ে সুখ আর সবচেয়ে শান্তি আছে তাতে।'

কেন তিনি মৃত্যুকে খোঁজেন? জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বা আত্মহত্যা স্পৃহা? কিছুটা উত্তর দিয়েছেন আহমদ রফিক (জীবনানন্দে দাশ-এর 'মৃত্যুর আগে'): 'সম্ভবত প্রেমের অপূর্ণতা, ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় জীবনের যে গভীর হতাশা-নৈারশ্য জন্ম নেয়, ব্যথা বেদনা যন্ত্রণার উদ্ভব ঘটে তারই পরিণামে ক্রমান্বয়ে অতল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মৃত্যুচেতনায় উত্তরণ নির্বিকল্প হয়ে ওঠে।' সে কারণে বোধ হয় বলেন: 'এইবার ছুটি পেয়ে ফিরিব না পৃথিবীতে আর।'

লাবণ্য দাশ মনে করেন, মৃত্যুর পরপার সম্পর্কে জীবনানন্দের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। মাঝে মধ্যেই তিনি বলতেন, মৃত্যুর পরে অনেক প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়। আর বলতেন, আচ্ছা বলো তো আমি মারা গেলে তুমি কী করবে?

আকবর আলি খান (চাবিকাঠির খোঁজে) মনে করেন, 'জীবনানন্দের কবিতায় বৌদ্ধদর্শনের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধদর্শন অনুসারে, নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত মানুষকে পূর্বজন্মের পাপের বোঝা বইতে হয়। তাই প্রতিটি জন্মেই দুঃখ হচ্ছে মানুষের নিয়তি। অথচ গাছপালা, লতাপাতা, পশুপাখিকে পূর্বজন্মের পাপের বোঝা বইতে হয় না। পরবর্তী জন্মেও তাদের দুঃখ অনিবার্য নয়। ফলে এই দুঃখ ও পাপ থেকে দূরে থাকতেই জীবনানন্দ হয়তো কখনো শঙ্খচিল-শালিক আবার কখনো কমলালেবু হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে চেয়েছেন।' তবে নিছকই একটি ফল হয়ে নয় বরং তিনি আসতে চেয়েছেন কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষু রোগীর বিছানার কিনারে। অর্থাৎ এই ফিরে আসতে চাওয়ার পেছনেও মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধ এবং ঈশ্বরে নয় বরং মানুষের নীতিবোধে তার যে বিশ্বাস—সেটিই স্পষ্ট।

তবে এও ঠিক যে, আমাদের দেখা দুনিয়ায় মৃত্যুই একমাত্র অমোঘ সত্য—প্রতিদিন একটু একটু করে যার সান্নিধ্য লাভের দিকে এগিয়ে যাই। জীবনানন্দ জীবনের বিবিধ আনন্দের মধ্যেও আমাদের এই কথা মনে রাখতে বলেন: 'আমরা বিষদ হয়ে মরণের দিকে অগ্রসর হয়ে চলি পৃথিবীতে রোজ।'

Comments