আজন্ম নাগরিক এক কবি

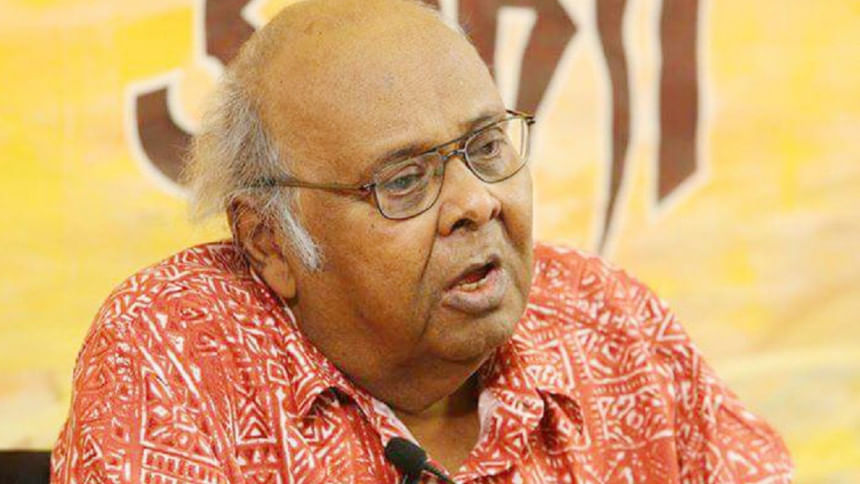

আধুনিক মনন, স্বাদেশিকতা ও কালোত্তীর্ণ বিশ্বজনীনতার যোজনায় শিল্পের বিমূর্তভঙ্গিকে মূর্ততায় রূপ দিতে অনন্য ধারার উন্মোচন করেছেন শহীদ কাদরী। শুধু চারটি কবিতাগ্রন্থের জনক হয়েও আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে অনশ্বর স্থান দখলে যাঁর কীর্তি রীতিমতো ক্যারিশমাটিক। তার কবিতায় প্রভা ছড়ানো প্রদীপ্ত আধুনিকতা-দৈব কাব্যপ্রতিভা-আর বাকভঙ্গির অতুল্য বিশিষ্টতা, সে-সাথে দৃষ্টিভঙ্গির শিল্পীত প্রখরতা, নিদারুণ জীবনবোধে ভেতরকার আনন্দ-বিষাদের আলংকারিক রূপ বিনির্মাণ কবিতাপ্রেমিদের জন্য ফল্গু হয়েই থাকবে। শহীদ কাদরী জীবনধারায় আজন্ম নাগরিক।

জন্ম কলকাতার নগর আবহে। বেড়ে উঠেছেন লাটদের ঔপনিবেশিকতার অসহ্য পরিবেশে। সে-সাথে সময়টা ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘাত-অভিঘাতের দুঃসহ আবর্ত। উপরন্তু দেশ বদলের মতো বিষাদময় ঘটনার ঘনঘটা। এক নগর থেকে আরেক নগরে; কলকাতা থেকে ঢাকায়। কবি হিসেবে তাঁর নাগরিক হওয়া ভৌগোলিক পরিবেশগত-দার্শনিক-নান্দনিক ও চিন্তাগত সব বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। ফলে একজন নগর কবির ভেতর স্বভাবতই বাস্তবতা-পরাবাস্তবতা-মিথিক্যাল-নান্দনিক ভাবব্যঞ্জনার সমাবেশ ঘটে। শহরে যেমন বহু কিসিমের মানুষ বাস করে; ভালো-মন্দ, চোর-সন্ত, জ্ঞানী-মূর্খ, তাই এখানে কসমোপল অনুভূতিরও প্রকাশ-বহিঃপ্রকাশ একান্ত স্বাভাবিক।

তবে নাগরিক আবহ হলে চলবে না বরং নাগরিক মন-মনন এবং নাগরিক চৈতন্যে মুহূর্তে মর্ত্যলোক ভ্রমণের কল্পনাশক্তি অনিবার্য। যে শক্তিতে বলিয়ান কবি শহীদ কাদরী। তবে তার কাব্যগ্রন্থসংখ্যা মাত্র চারটি হওয়াতে আমাদের অনুযোগ কবির প্রতি চরম। এ অনুযোগ ভালোবাসার-শ্রদ্ধার, এমনকি এসব হৃদয়ে প্রেমজ উৎসার। কেনইবা তিনি আরো লিখলেন না! কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ উত্তরাধিকার প্রকাশিত হয় কবির মাত্র পঁচিশ বছর বয়েসে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই এবং ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয় আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও। তার লেখাস্বল্পতার বিপক্ষে আমাদের অনুযোগের প্রাবল্য আছে তবে তার চেয়ে তার কাছে আমাদের সমধিক প্রাপ্তি-তৃিপ্ত তার কাব্যিক শিল্পচাতুর্যের কাছে। উত্তরাধিকারের প্রথম কবিতাতে বাজিমাত; সহসা সন্ত্রাস ছুঁলো।

ঘর-ফেরা রঙিন সন্ধ্যার ভীড়ে/ যারা তন্দ্রালস দিগি¦দিক ছুটলো, চৌদিকে...এবং হঠাৎ সুগোল তিমির মতো আকাশের পেটে/ বিদ্ধ হলো বিদ্যুতের উড়ন্ত বল্লম!/ বজ্র-শিলাসহ বৃষ্টি, বৃষ্টি: শ্রতিকে বধির ক'রে/ গর্জে ওঠে যেন অবিরল করাত-কলের চাকা,/ লক্ষ লেদ- মেশিনের আর্ত অফুরন্ত আবর্তন।...এই ক্ষণে শহরে প্রভু, বর্ষায় বিদ্যুতে নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী / হাওয়ার পালের মতো শার্টের ভেতরে ঝকঝকে, সদ্য নতুন নৌকোর মহো একমাত্র আমি... (বৃষ্টি বৃষ্টি: উত্তরাধিকার)।

শহীদ কাদরীকে নির্ভেজাল নাগরিক কবি বলা হলেও তাকে দেখা যায় নগরের ভাঁজে ভাঁজে গ্রামীণ চিত্রকল্পের সমান্তরাল সংযোজনে তিনি নবতর ধারার প্রবর্তন করেন তা যে-কাউকে বিমোহিত করে ছাড়বে। একই প্রতিধ্বনি: তীক্ষ্ণধার জনতা এবং তার একচক্ষু আশার চিৎকার!/ পূর্ণিমা-প্রেতার্ত তারা নির্জীব চাঁদের নীচে, গোলাপ বাগানে/ ফাল্গুনের বালখিল্য চপল আঙুলে, রুগ্ন উরু প্রেমিকার/ নিঃস্বপ্ন চোখের 'পরে নিজের ধোঁয়াটে চোখ রাখে না ভুলেও... (নপুংসক সন্তের উক্তি: উত্তরাধিকার)।

সোনালী কাবিন-এর কবি আল মাহমুদের বিপরীত সত্তানিসৃত। এ রীতিতে আধুনিক জীবনবোধের সাথে দেশজ-লোকজ- প্রকৃতিস্থ হৃদয়ছোঁয়া বাস্তবতাকে মননশীলতায় আঁচ করে তাকে ছন্দবদ্ধ করেছেন কবি। এক্ষেত্রে তাঁর মূল্যায়নে অনেকে তাঁকে প্রকৃতিবিমুখ বলে অভিযুক্ত করার যে প্রয়াস তা অযৌক্তিক বলেই মনে হয়। তবে অধিকাংশক্ষেত্রে নাগরিক নিসর্গতা যে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে একথাও সত্য। টেলিফোনে, আরক্ত প্রভাব, আমি কিছুই কিনবো না, প্রিয়তমাসু, অলীক, দুই প্রেক্ষিত, চন্দ্রাহত সাক্ষাৎ, রাষ্ট্র মানেই লেফট রাইট লেফট, স্কিৎসোফ্রেনিয়া, স্বাধীনতার শহর, আইখম্যান আমার ইমাম, কোনো কোনো সকালবেলায় ইত্যাদিসহ প্রায় কবিতা নিছক নাগরিকপ্রতিনিধিত্বে ভাস্মর।

অবশ্য বাংলা কবিতায় নগরচেতনা ঈশ্বরগুপ্তের সময়কালেই শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়। যার পূর্ণ বিকাশের জন্য তিরিশের দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ যাত্রার অন্যতম হলেন বাঙালি খৃষ্টান তরুণী তরুদত্ত; যিনি অনেকের মতো বোদলেয়ারের বাংলায়নের মাধ্যমে এ কাজের অঞ্জাম দেন। দুর্ভাগ্য, তিনি মাত্র বাইশ বছর বেঁচেছিলেন। এ ধারায় বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে শামসুর রাহমানকে দেখা যায় ঈশ্বরগুপ্তকে অতিক্রম করে গেছেন। দেখা যায় পুরোনো ঢাকার ঘিঞ্জি অলিগলির নিদারুণ চিত্রায়ণে সুদক্ষ কুশলী শিল্পী হিসেবে।

কবিতাতে নগরায়নে বিমুখ রবীন্দ্রনাথ যখন বোদলেয়ারকে আসবাবপত্রের কবি বলেন তখন শহীদ কাদরী শিল্পীত বয়ানে আবৃত্তি করে ওঠেন:

কালো ডায়ালে আমার আঙুলে ঐন্দ্রজালিক

ঘুরছে নম্বরগুলি-

শহরের ওপর থেকে

দুরদর বাস গাড়ি ঘণ্টাধ্বনি তরঙ্গিত ঘাসে-ভরা

স্টেডিয়ামের ওপর থেকে (টেলিফোনে: আরক্ত প্রস্তাব)

ঢিলে-ঢালা হাওয়ায়-ফোলানো ট্রাউজার, বিপর্যস্ত চুলে

উৎসবে, জয়ধ্বনিতে আমি

ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে, বিজ্ঞাপনের লাল আলোয়

সতেজ পাতার রঙ সেই বিজয়ী পতাকার নীচে

কিছুক্ষণ, একা নতুন সোনালি পয়সার মতন দুই পকেট ভর্তি স্বপ্নের ঝনৎকার

আর জ্যোৎস্নার চকিত ঝলক আমার

ঝলসানমুখের অবয়বে

সিনেমায় দীর্ঘ কিউ-এর-সামনে আমি

নব্য দম্পতির গা ঘেঁষে (আমি কিছুই কিনবো না)

একটা বিষয় বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করবার মতো তা হলো তিরিশের কবিদের প্রতি প্রকৃতিবিরোধের জোরালো অভিযোগ। এক্ষেত্রে অভিযোগের তীর কবি- বোদ্ধা-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর প্রতি সুতীব্র। শহীদ কাদরীও একই অভিযোগে বেশ প্রগাঢ়ভাবে বিযুক্ত। সুনির্দিষ্ট এই পয়েন্টকে নির্ধারণ করে বুদ্ধদেব বসুর ব্যাপারে আমার নীরিক্ষণ অপর্যাপ্ত, তাই এ পর্যবেক্ষণের পক্ষে- বিপক্ষে আমি কিছুদিন নির্বাক সময় পার করতে চাই। তবে কবি প্রকৃতিবিরোধস্বভাব কারো কথাতে মেনে নেবার নয়। শহীদ কাদরী তো ননই। নগরচেতনার ফাঁকে ফাঁকে তার প্রকৃতিপ্রেম ও তাকে রূপায়ন আমার দৃষ্টিতে বেশ স্তুতি পাওয়ার যোগ্য।

যদি বলি- " জ্যোৎস্নার বিব্রত বাগানের ফুলগুলি/হাওয়ার আশ্চর্য আবিষ্কার করে নিয়ে/ চোখের বিষাদ আমি বদলে নি' আর হতাশারে/ নিঃশব্দে বিছিয়ে রাখি বকুলতলায়/ সেখানে একাকী রাত্রে, বারান্দার পাশে/ সোনালি জরির মতো জোনাকিরা নক্সা জ্বেলে দেবে,/ টলটল করবে কেবল এই নক্ষত্রের আলো-জ্বলা জল/ অপ্সরার ওষ্ঠ থেকে খসে-পড়া চুম্বনের মতো/ তৃষ্ণা নেভানোর প্রতিশ্রুতিতে সজল/এই আটপৌরে পুকুরেই/ শামুকে সাজাবে তার আজীবন প্রতীক্ষিত পাড়।" (নশ্বর জ্যোৎস্নায়: উত্তরাধিকার) "রয়ে যাই ঐ গুল্মলতায়,/পরিত্যক্ত হাওয়ায়-ওড়ানো কোন হলুদ পাতায়,/ পুকুর পাড়ের গুলগুলে,/একফোটা হন্তারক বিষে, যদি কেউ তাকে পান করে ভুলে/ অথবা সুগন্ধি কোন তেলের শিশিতে,/ মহিলার চুলে,/ গোপনে লুকিয়ে থাকি যেন তার ঘুমের নিশিথে" (মৃত্যুর পর: উত্তরাধিকার)।

তিনি অসাধারণ প্রকৃতিপ্রেমে লেখেন,"লতাগুল্ম-গাছ কাক শালিক চড়–ই/ কেননা বসন্ত শুধু কবির হৃদয়ে নয়/ কারো কারো মগজেও নামে এবং/ তারাও হন্যে হয়, অন্ধকার আশ্লেষে কাঁপে।" / জুঁই চামেলি চন্দ্রমল্লিকা, ওরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে/ তোমার পলক নাপড়া কিশোর চোখের জন্য,/ তোমার রক্তের ভেতরে, জনতাকীর্ণ পেভেমেন্টে অবলীন চেতনাচেতনে।/ অথচ লাল, নীল শার্ট প'রে বিরুদ্ধ বাতাসে...।" এখানে অনায়াসে বলা যায় শহীদ কাদরী প্রকৃতি বিরোধী নন বরং প্রকৃতিকে সাঙ্গ করেই বাংলা কবিতাতে নগরের শোভা ছড়িয়েছেন সাড়ম্বরে। কবি শহীদ কাদরীর কবিতায় অসাধারণ পর্ব হিসেবে তাঁর প্রেমের কবিতাসম্ভার।

তাতেও উপাদানের বহুমাত্রিকতা তার কবিতাকে করেছে পাঠকসমাজের নমস্য। তাতে খুঁজে পাওয়া যায় প্রেমসম্পর্কিত অনুভূতির চাক্ষুস শরীরী নজরানা। তাঁর 'প্রেম' নামক কবিতাটিকেও নানা উপাদানে সাজিয়েছেন বিদগ্ধ কুশীলব যেমন: "না প্রেম সে কোনো ছিপছিপে নৌকা নয়-/ যার চোখ, মুখ, নাক, ঠুকরে খাবে/... না প্রেম তখন শুশ্রƒষাও নয়; সর্বদা, সর্বত্র/ পরাস্ত সে মৃত প্রেমিকের ঠাণ্ডা হাত ধরে/ সে বড়ো বিহ্বল, হাঁটু ভেঙে-পড়া কাতর মানুষ।/ আমি এখন তোমার নাম লিখবো/ আমি এখন তোমার নাম লিখবো;/ তোমার নাম লেখার জন্য আমি/ নিসর্গের কাছ থেকে ধার করেছি বর্ণমালা-/ আগুন, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, ঝড়-আর, সভ্যতার কাছ থেকে- একটি ছুরি/এই সব অক্ষর দিয়ে তোমার নাম আমি লিখছি, তোমার নাম:/ অগ্নিময় বৃষ্টিতে তুমি ঠাণ্ডা , হিম সোনালি ছুরি প্রিয়তমা।"

বলা চলে শহীদ কাদরীর প্রেমকেন্দ্রিক শব্দচিত্রগুলোতে প্রেমের যথার্থ অনুভূতি খুঁজে পাওয়া যায়। কবির 'তুমি' ধারণ করে দুনিয়ার তাবৎ প্রেয়সির অনির্দিষ্ট মাত্রা। তুমি কেবল নারী নয় হয়ে ওঠে সংবেদনের প্রত্যাশিত উপপ্রেক্ষা। ঠিক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবির আমি'র মতো। 'আমি'তে যেমন বিদ্রোহী কবিতা কিংবা নজরুলের সমস্ত প্রসঙ্গ আবর্তিত অনুরূপ শহীদ কাদরীর 'তুমি'তে প্রেমের তাবৎ প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ আবর্তিত। প্রেমের যে চূড়ান্ত সংবেদনশীলতা তা তার আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও কাব্যের একটি কবিতায় হতাশা-বিহ্বলতার বিপরীতে প্রেমের দুর্নিবার উপস্থিতিকেই প্রত্যাশা করেন কবি। যেখানে তিনি তত্ত্বগুরু মার্কস ও হেগেলকে বাদ দিয়ে 'স্বনির্বাচিত মহিলার' শরণাপন্ন হবার প্রয়াস পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিতান্তই শরীরী প্রেমে কাতর হয়ে স্তন-উরু-যোনি এবং উদ্দাম ঘন কালো চুলের চাওয়ার তপশ্চর্যায় নিমগ্ন হয়েছেন।

এমনিভাবে পৃথিবীর সব পুরুষকে তিনি প্রিয়তমার প্রতীক্ষায় দেখতে পছন্দ করেছেন:

ভেবেছি তোমার খোঁপার জন্যে পাঠাবো একটি সোনালী তারা,

সে কেবল কথা হালকা, নীল ও কুয়াশাময়।

বরং কিনেছি উজাড় পকেটে সেন্টের শিশি, স্বপ্নমাখা!

রাত্রে তোমাকে স্বপ্নেও দেখি গণিকালয়ের সারিতে একা,

আমারি মুখের মতন হাজার মুখের মিছিল তোমার জন্য প্রতীক্ষায়।

বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর শহীদ কাদরীর কবিতা। সে-সাথে অনন্য বিস্ময়কর নির্মাণকলার মর্মসত্যে ব্যাপৃত তার প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি শব্দচিত্রে শহর এক প্রবল প্রণোদনা হিসেবে প্রভা ছড়াচ্ছে। শহরের বিবিধ ছায়া-প্রচ্ছায়া আবার শহরের রিরংসা-প্রীতি-শত্রুতা, প্রবাসযাপনের নানা কিছু বেশ সৌকর্যে দেদীপ্যমান প্রতিটি শোলকের আদি-অন্তে। মাত্র চারটি কাব্যগ্রন্থেই কবিতার শিল্পাচার্য বনে আছেন অধুনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। উপরন্তু চিন্তা, শিল্পদর্শনের প্রকাশ ও সুউচ্চ শিল্পের অধিযাত্রায় কবিতার অবস্থান যে বেশ উচ্চমার্গে তা শহীদ কাদরীর কবিতাগুলো সহজ নির্দেশ করে।

Comments