যেভাবে ধ্বংস করা হলো একটি উপজেলার পরিবেশ

প্রাণ, পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষার সংগ্রাম চলছে দুনিয়া জুড়ে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অনেক সংস্থা ও ব্যক্তি পরিবেশ রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। এসব কাজে 'কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের' জন্য নানান পুরস্কার, প্রণোদনা ও পদক দেওয়া হয়।

পৃথিবীর অনেক দেশের সরকারও পরিবেশ রক্ষায় নানান উদ্যোগ নিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ইতোমধ্যে অনেক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর পরিবেশ রক্ষায় ইতিবাচক অবদানের জন্য 'পরিবেশ পদক' দেওয়া হয়।

কিন্তু, যাদের কারণে পরিবেশের ক্ষতি হয়, পরিবেশ ধ্বংস হয়, তাদেরকে তিরস্কারমূলক কোনো পুরস্কার বা পদক দেওয়া হয়েছে বলে এখনো জানা যায়নি।

একদিকে পরিবেশ রক্ষার জন্য দুনিয়া জুড়ে আন্দোলন বেগবান হচ্ছে, অপরদিকে পরিবেশ ধ্বংস করাও থেমে নেই। 'পরিবেশ ধ্বংস' এখন অন্যতম এক বৈশ্বিক সমস্যা। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র যেন পরিবেশ ধ্বংসের এক নগ্ন উল্লাস চলছে। ব্যক্তি পর্যায়ে তো বটেই, অনেক সময় সরকারি পর্যায়েও তা দেখা যায়।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অধিক মুনাফার জন্য পরিবেশ ধ্বংস করে। এ ছাড়া, অনেক সময় 'উন্নয়নের' নামে পরিবেশবিনাশী অনেক কাজ করা হয়, যার কারণে বন-জঙ্গল, পাহাড়-টিলা, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর সবকিছুর সর্বনাশ হয়। বর্তমানে মাটি, পানি, বাতাস—সবকিছুই দূষণের কবলে। ফলে, সামগ্রিকভাবে মানবজাতির জন্য তৈরি হচ্ছে এক ভয়ানক হুমকি। এতে চিরচেনা আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ু। একইসঙ্গে বাড়ছে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ও ভোগান্তি।

কিন্তু মানুষের থামার কোনো লক্ষণ কোথাও নেই। আইন থাকলেও সেগুলো মানার বা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সামান্যই বলা যায়।

'পরিবেশ পদক' মূলত পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ের জন্য দেওয়া হয়। উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার জন্য এমন পদকের পাশাপাশি 'তিরস্কার' হিসেবে একটি পদক বা চালু করা যেতে পারে। পরিবেশ অধিদপ্তর কিংবা পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো এই প্রস্তাব বিবেচনায় নিতে পারে। এরসঙ্গে শাস্তি হিসেবে আরও কিছু যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন: নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ না দেওয়া।

আমাদের মডেল থানা থেকে মডেল মসজিদ—অনেক কিছুই আছে। কিন্তু পরিবেশ ধ্বংসে কোনো মডেল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নেই। সে কাজটি শুরু করা প্রয়োজন এবং এতে অনেক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে বিশ্বাস করি।

আজ আমরা 'কেস স্টাডি' হিসেবে একটা উপজেলাকে বিবেচনায় নিয়েছি। আজ সেই উপজেলার পরিবেশ ধ্বংসের গল্পই বলব।

এই কেস স্টাডির জন্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টগুলোকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে এক ব্যতিক্রমী জনপদ। পৌরাণিক জৈন্তিয়া রাজ্যের সমতল অংশের একাংশ নিয়ে বর্তমানের জৈন্তাপুর উপজেলার অবস্থান। জেলা শহরের অনতিদূরে অবস্থিত জনপদটির এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের মূল্যবান সব প্রত্ননিদর্শন।

২৬৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই উপজেলায় রয়েছে ১৬টি নদী এবং ৬৭টি বিল। বন রয়েছে ১ হাজার ৪৪৭ হেক্টর। পাশাপাশি আছে ৬টি চা বাগান এবং ৬৮টি স্টোন ক্রাসার কারখানা। রয়েছে অনেকগুলো দিঘী, হাওর ও বাওর। বাংলাদেশের প্রথম তেল ও গ্যাসকূপের অবস্থান এই উপজেলায় পাওয়া যায়।

এ উপজেলার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে পাহাড়-টিলা-উচুঁ ভূমির পাশাপাশি রয়েছে বিস্তির্ণ হাওর ও জলাভূমি। নদী, বন-পাহাড়-টিলা, হাওর-বাওর-বিল আর সমতলভূতির এক অপরূপ মিলনে জনপদটি সর্বদাই পর্যটক ও আগন্তুকদের কাছে এক আকর্ষণীয় স্থান। প্রকৃতি যেন আপন হাতে নিজের মতো সাজিয়ে রেখেছিল এই জনপদকে।

এই উপজেলার পরিবেশ ধ্বংসের গল্প শুরু করতে চাই নদী দিয়েই। জৈন্তাপুরের প্রধান নদী হচ্ছে সারি, বড়গাঙ, নয়াগাঙ, করিচ, খেপা, পোড়াখাই, লাইন, রাংপানি, বড়জুরি, কাপনা, কুইগাঙ, নলজুরি, কাটাগাঙ, বৈঠাখাল, পুটিখাল, কলসী ইত্যাদি। এর অনেকগুলো আন্তঃসীমান্ত নদী হওয়ায় বর্ষায় উজান থেকে প্রচুর বালু ও পাথর এসে জমা হয়। সরকার ব্যবহার উপযোগী বালু ও পাথর ইজারা দেয়। কিন্তু যেগুলো ইজারা দেওয়া হয় না, সেগুলোর কয়েকটিতে একটি গোষ্ঠী যথেচ্ছা পাথর ও বালু উত্তোলন করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে ধ্বংস করছে।

এর মধ্যে শ্রীপুরের রাংপানি ও সারি নদীর কথা সবার জানা। এতে পাহাড়ী ঢলের সময় পার্শ্ববর্তী জনপদ ও কৃষিজমি ধ্বংস হচ্ছে। অনেকগুলো খালে অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মাণ ও গ্রামীণ পানির প্রবাহপথ 'গোপাট' প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। সারি নদীতে বোমা মেশিন নামিয়ে বালু উত্তোলন করায় নদীর সর্বনাশ হয়েছে।

কাটাগাঙ, বৈঠাখাল ও পুটিখাল নদীগুলো পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'সারি গোয়াইন প্রকল্পের' কারণে অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। নদীর ওপর নতুন সেতু নির্মাণ করা হলেও আগের সেতুর অবকাঠামো না সরানোর কারণেও নদী ধ্বংস হচ্ছে। অপরদিকে খনন না করার কারণে অনেকগুলো নদী নাব্যতা হারিয়ে প্রায় ভরাট হয়ে গেছে এবং নদী দখলদারদের দৌরাত্ব দিন দিন বেড়ে চলছে।

নদী দখলের চিত্র বুঝতে দেখা যেতে পারে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একটি তালিকা। ২০১৯ সালে নদী দখলদারদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে জৈন্তাপুর উপজেলায় ৯০ জন নদী দখলদার রয়েছে। এর মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের এক প্রভাবশালী নেতার নামও আছে। নদী দূষণের মাত্রাও বর্তমানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। টিলা ও পাহাড় ধ্বংসের কারণে খাবার পানির অন্যতম উৎস ছড়া ও ঝর্ণাগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ক্রাশার মেশিনের কারণে শব্দ দূষণ হচ্ছে। এসব মেশিনের বর্জ্যে দূষিত হয়েছে পানি সব প্রবাহধারা।

বন বিভাগ সামাজিক বনায়নের নামে প্রাকৃতিক বনকে ধ্বংস করে বিদেশি প্রজাতির গাছ রোপনের নামে বনের সর্বনাশ করেছে প্রায় ২ দশক আগে। বন বিভাগের প্রায় অর্ধেক জায়গা বেদখল হয়ে গেছে, আবার বনভূমির জায়গার একটি অংশকে চা-বাগানের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছে। বনের যে আয়তন কাগজে-পত্রে দেখানো হয়, সত্যিকার অর্থে তার এক-তৃতীয়াংশও আর অবশিষ্ট নেই।

গাছ চোরদের উৎপাতে বন বিভাগের রোপন করা বিদেশি প্রজাতির গাছগুলোও শেষ হওয়ার পথে। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেছে বন্যপ্রাণী। বর্তমানে বন্যপ্রাণী বলতে শিয়াল, বানর আর কাঠবিড়ালীসহ হাতে গোনা কয়েকটি প্রাণী পাওয়া যায়। অথচ মাত্র ২ দশক আগেও এখানকার মানুষ বাঘের ভয়ে ভীত থাকতো।

ব্যক্তি মালিকানায় থাকা গাছও বেশি মুনাফার জন্য বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এখন জৈন্তাপুরে 'অরণ্যে রোদন' করার মতো কোনো বন আর অবশিষ্ট নেই। এ ছাড়া, এখানে বুজির বন ও বড়জুরি নামে জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ২টি প্রাকৃতিক জলারবন রয়েছে, যেগুলো জলমহালের ইজারাগ্রহীতাদের হাতে নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম। এখানকার একটি প্রজন্মের উল্ল্যেখযোগ্য অংশ গাছ ব্যবসা করে জীবনধারণ করে এবং তারা সবুজের বুকে চুরি মেরে চলেছেন।

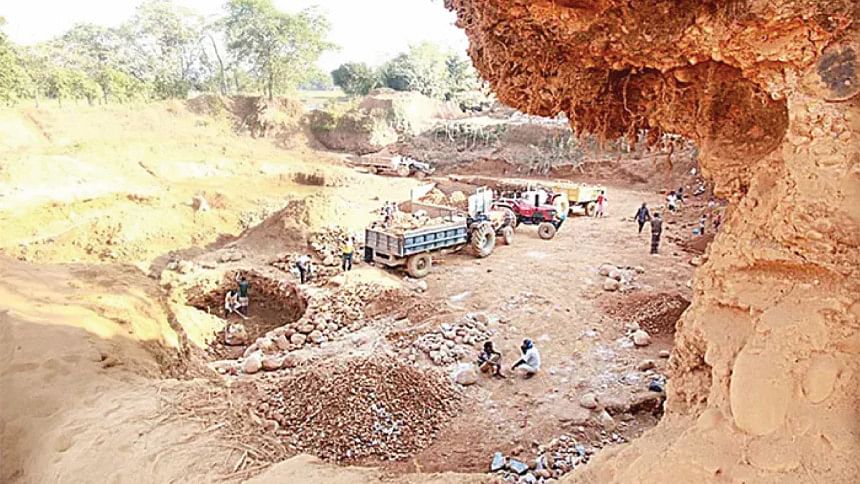

পাহাড়-টিলা আর উঁচুভূমি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এ অঞ্চলের পাহাড়-টিলার ওপর সবচেয়ে বড় দুর্যোগ নেমে আসে ২০০০ সালে। সিলেট-তামাবিল সড়কের উন্নয়ন কাজের সময় প্রচুর মাটির প্রয়োজন হয়। এই মাটির পুরোটাই আসে পাহাড়-টিলা থেকে।

ওই সময় 'মাটি কারবারী' নামে একটি ব্যবসায়ী শ্রেনীরও উদ্ভব ঘটে। ওই ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট চিকনাগুল, ফতেহপুর, দরবস্থ, নিজপাট ও জৈন্তাপুর ইউনিয়নের প্রায় অর্ধেক টিলা-পাহাড় তখন ধ্বংস করে দেয়। যোগাযোগের অসুবিধার কারণে চারিকাটা ইউনিয়ন খানিকটা রক্ষা পেলেও বর্তমানে সেখানে তাদের চোখ পড়েছে।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হবে। দরবস্ত ইউনিয়নের একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বিছনাটেক। গ্রামটি ছিল পাহাড়-টিলা আর অরণ্যবেষ্টিত এক সুন্দর গ্রাম। কিন্তু বর্তমানে সেখানে আর একটিও পাহাড়-টিলা অবশিষ্ট নেই। বরং টিলার স্থানে অনেক জায়গায় পুকুর ও দিঘী তৈরি করা হয়েছে, যা নতুন কারো কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। এমন শত উদাহরণ দেওয়া যাবে।

পাহাড়-টিলার অবশিষ্ট অংশও বিগত কয়েক বছরে ধ্বংস করা হয়েছে। কল-কারখানা, প্রতিষ্ঠান, বাড়ি ও বসতঘর তৈরির জন্য 'মাটি কারবারী'রা প্রকাশ্য দিবালোকে পাহাড়-টিলা সাবাড় করছে। মাঝে মাঝে চাপে পড়ে প্রশাসন ২-৪টি অভিযান পরিচালনা করলেও পাহাড় কাটা থেমে নেই।

অভিযোগ আছে, প্রশাসনের সঙ্গে জোগসাজসে চক্রটি দিন দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। রাতে খননযন্ত্র দিয়ে পাহাড়-টিলা কেটে সাবাড় করা হয়েছে। অনেক জায়গায় আবার মূল্যবান পাথরের লোভে মানুষের বাড়ি-ঘর খনন করে ধ্বংস করা হচ্ছে। অনেকেই বলেন, পাহাড়-টিলা কাটার যে মহোৎসব চলছে, তা আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকলে নতুন প্রজন্মকে পাহাড়-টিলা দেখতে হয়তো জাদুঘরে যেতে হবে।

পরিবেশ ধ্বংসের এ তাণ্ডবলীলা একদিনে হয়েছে, তা নয়। এসব হচ্ছে কালানুক্রমিকভাবে। কিন্তু আগে হয়েছে ধীরগতিতে, অনেক সময় নিয়ে। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ২ দশকে এই তাণ্ডবলীলা রকেট গতি পেয়েছে। দশকের পর দশক ধরে মানুষের অসচেতনতা, লোভ আর প্রশাসনের অবহেলায় জনপদটির এই দশা হয়েছে।

জৈন্তাপুরের রাংপানি নদীর শ্রীপুর আর সারি নদীর লালাখাল এক সময় ছিল আদর্শ শ্যুটিং স্পট। বাংলা চলচ্চিত্রের কালজয়ী প্রায় অর্ধশত সিনেমার শ্যুটিং এসব স্থানে করা হয়েছিল। আজও সিনেমাগুলো ফিতাবন্দি হয়ে আছে। নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর প্রকৃতির আশির্বাদে জায়গাটি ছিল সবার কাছে আকর্ষণীয়। কিন্তু যে উপজেলাটি পরিবেশ সংরক্ষণে মডেল হওয়ার কথা ছিল, সেটিকে এখন উল্টো অপবাদ নিতে হচ্ছে।

পরিবেশ ধ্বংসে বাংলাদেশে হয়তো এমন আরও অনেক উপজেলা পাওয়া যাবে, যেগুলোর অবস্থা প্রায় জৈন্তাপুরের মতো বা তারচেয়েও খারাপ। সেগুলো নিয়েও হয়তো আলাপ করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে কেউ হয়তো সেই কাজটি করবেন।

কাউকে বিব্রত করতে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট উপজেলার বদনাম করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং এর মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কাজে সংশ্লিষ্টরা যেন আরও মনোযোগী হন, সেই ব্যাপারটি আমাদের মূল কাম্য। নমুনা বা কেস স্টাডি হিসেবে জৈন্তাপুরকে আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে যেন সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের উপজেলাগুলোর পরিবেশ ধ্বংসের অবস্থা কী—সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে, পরিবেশ ধ্বংসের এই দায় কে নেবে? নিশ্চয়ই যাদের ওপর পরিবেশ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব দেওয়া আছে, পরিবেশ ধ্বংসের দায়ও তাদের ওপর বর্তায়। উপজেলা পরিষদ আছে, আছে উপজেলা প্রশাসন। রাষ্ট্রের সম্পদ ও সম্পত্তি এবং জনগণের জান ও মালের হেফাজতের জন্যই তারা দায়িত্ব নিয়েছেন। তাদেরকে বেতন ও নানাবিধ সুবিধা দেওয়া হয় শুধুমাত্র এসব কাজ ঠিকমতো পালনের জন্য।

এটি একটি সাংবিধানিক দায়িত্বও বটে। কারণ বাংলেদেশের সংবিধানের ১৮(ক) ধারায় স্পষ্টভাবে উল্ল্যেখ আছে, 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।' তারপরও আমরা এককভাবে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে দায়ী করতে করতে চাই না। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী হয়ে অনেক মানুষ বিনা পয়সায় নিজের পাহাড়-টিলাকে সাবাড় করার সুযোগ দিচ্ছেন, সামান্য সুবিধার জন্য গোপাট-খাল-নদী লুপাট করেছেন। সরকারের সম্পদ ও সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ-দখল করতে পারা অনেকেকে দেখেছি, যারা এটাকে এক মহান ও বীরত্বের কাজ বলে মনে করেন।

তাই, পরিবেশ ধ্বংসের দায় সামগ্রিকভাবে সবাইকে নিতে হবে। সাময়িকভাবে অর্থবিত্ত কিংবা বিজয়ী মনে করলেও ইতিহাস কিন্তু প্রত্যেকের কর্মের জায়গা স্বতন্ত্র্যভাবে মূল্যায়ন করে। মিরজাফর চিরদিনই মিরজাফর আর বেইমানদের সমার্থক হয়ে আছে। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলারা সাময়িক পরাজিত হলেও বাঙালির হৃদয়ে আজীবন দেশপ্রেমিক এক মহান নায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন, থাকবেনও অনন্তকাল।

আব্দুল হাই আল-হাদী, লেখক ও পরিবেশকর্মী

Comments