যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাম্প্রতিক বক্তব্যের তাৎপর্য

এক সময় ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে উৎখাতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি মার্কিন সরকার। বছরের পর বছর দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং তাদেরকে বৈশ্বিক অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছিল।

যেসব দেশ ভেনেজুয়েলা থেকে জ্বালানি তেল কিনতে চেয়েছে তাদেরও চরম পরিণতির হুশিয়ারি দেওয়া হয় এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিষয়েও প্রচারণা চালানো হয়।

সব মিলিয়ে, ভেনেজুয়েলাকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচারণায় নামে যুক্তরাষ্ট্র। এ ক্ষেত্রে সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বিতর্কিত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল, খুব স্বল্প পরিচিত বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গুইদোর নেতৃত্বে গঠিত একটি বিকল্প সরকারকে ভেনেজুয়েলার বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। আরও কয়েকটি দেশ এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

চলতি বছরের ১৭ মে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে মাদুরো সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে এবং শেভরনকে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত তেল ও গ্যাস কোম্পানি পিডিভিএসের সঙ্গে চুক্তির সুযোগ দেবে। স্পষ্টভাবেই ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার তেল-গ্যাসের ওপর বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞার কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সংকট নিরসনে এই উদ্যোগ।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় কোন ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করবে, সেটা তাদের বিষয়। তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই ভালো নিতে পারে এবং এর জন্য তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। তাহলে আমরা যখন একই ধরনের কাজ করতে যাই, তখন কেন সেটি বড় ধরনের ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়?

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস গত মঙ্গলবার বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রতিবেদকদের সংগঠনকে (ডিক্যাব) বলেছেন, 'মানবাধিকার ও স্বাধীন গণমাধ্যমের বিষয়টিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রে রয়েছে এবং এ বিষয়ে আমরা কোনো ছাড় দেব না।'

তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো, এসব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো অজুহাত শুনবে না। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু সৌদি আরব ও ন্যাটো সদস্য তুরস্কের মানবাধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়ে কী বলবে?

জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যখনই কেউ স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের বিষয়ে কথা বলে, তখনই আমরা সাংবাদিকরা উল্লসিত হই। এ কারণে মুক্ত গণমাধ্যমের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার আশ্বাস আমাদের কাছে শ্রুতিমধুর মনে হয়েছে।

তবে, আমরা এটাও ভুলতে পারি না যে ২০১৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প সিক্সটি মিনিটস অনুষ্ঠানে স্কট পেলির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমার পরিচিতদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো সাংবাদিকরা।'

প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর এক টুইট বার্তায় তিনি সংবাদমাধ্যমকে 'মার্কিন জনগণের শত্রু' হিসেবে আখ্যায়িত করেন (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭)। ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি দেশের প্রায় সব স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের তীব্র সমালোচনা করেন।

সে সময় তিনি শুধু ফক্স নিউজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, যেটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথিতযশা গণমাধ্যমের তুলনায় অনেক বেশি ঘৃণা, বর্ণবিদ্বেষ, বিভাজন ও ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য পরিচিত।

সুতরাং আমরা মনে করি, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রশ্ন করা ন্যয়সঙ্গত হবে যে, তিনি যদি বাইডেনের পরিবর্তে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিনিধি হতেন, তাহলে কী একই কথা বলতেন? আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট পদে ফিরে আসা অসম্ভব কিছু না। কিন্তু, সৃষ্টিকর্তা না করুক, সেরকম কিছু যদি হয়েই যায়, তাহলে কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন গণমাধ্যমের বিষয়ে একই নীতি বজায় রাখবে? আমাদের কি বিশ্বাস করা উচিৎ হবে যে, বাইডেন প্রশাসনের নীতি এবং হোয়াইট হাউজের শীর্ষ ব্যক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলাদেশে স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের ধারণার নীতিরও পরিবর্তন হতে পারে? আমাদের কাছে এটাই কী প্রত্যাশা যে, মার্কিন প্রশাসনের সদাপরিবর্তনশীল নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরও অভ্যন্তরীণ নীতিমালা ঢেলে সাজাতে হবে?

আমরা নিশ্চিতভাবেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই এবং এটা জেনে আনন্দিত যে, যুক্তরাষ্ট্রও সেটাই চায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে বিচার করবে যে বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে?

যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সেখানকার নির্বাচনের ২ বছর পার হয়ে গেলেও বেশিরভাগ রিপাবলিকান দলের সমর্থক মনে করেন সবশেষ নির্বাচনে কারচুপি করে তাদের পরাজিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকৃতপক্ষে জয়ী হয়েছিলেন। আদালতের পক্ষ থেকে অসংখ্যবার এ নির্বাচনের বৈধতার বিষয়ে প্রমাণ ও স্বপক্ষে বক্তব্য দেওয়া হলেও মানুষের ধারণা অপরিবর্তিত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং, ধরে নেওয়া যাক, আমরা একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করলাম এবং হেরে যাওয়া দলটি দাবি করলো কারচুপির মাধ্যমে তাদের পরাজিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তখন কীভাবে এ ঘটনাকে বিচার করবেন?

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের ৩১ মার্চ, ২৪ এপ্রিল, ১০, ২৪ ও ৩১ মে'র বক্তৃতাগুলো পড়েছি এবং সেখান থেকে চিন্তার উদ্রেককারী অনেক উপাদান পেয়েছি।

৩১ মার্চ ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে (আইইউবি) আয়োজিত 'মুভিং ফরোয়ার্ড ইন দ্য ইন্দো-প্যাসিফিক' শীর্ষক সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে তার মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের ইতিবৃত্তান্ত আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের কৌশল হিসেবে ৫টি মূল উপকরণের কথা বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে 'অবাধ ও মুক্ত, সংযুক্ত, প্রগতিশীল, নিরাপদ ও সহনশীল'।

আপাতদৃষ্টিতে, নীতি হিসেবে এর কোনোটির বিষয়ে আমাদের কোনো ধরনের আপত্তি নেই। তবে, এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনায় অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছেন, 'ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের জনগণও গণতন্ত্র এবং তাদের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো হোক তা চান'। তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করব... তার কারণ হুমকি বাড়ছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এগিয়ে নিতে হবে।' প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন দেশের কথা বলছেন, তা বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই। তিনি বিষয়টাকে যেভাবেই রাখঢাক করে বলুন না কেনো, দেশটি যে চীন—সেটি না বোঝার মতো সাদাসিধে মানুষ আমরা নই।

১৯৭১ সালে চীনের সঙ্গে দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং একইসঙ্গে এটি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে বৈশ্বিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তখন চীন বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করে বিদেশি বিনিয়োগ, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছিল। এরপর সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্র ধরে নেয়, আগামীতে কোনো এক সময় চীন তাদের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে পরিবর্তন আনবে এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বাড়াবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র দেখলো, বিষয়টি মোটেও তেমন হচ্ছে না।

ইতোমধ্যে চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জৈবপ্রযুক্তির মতো প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে কিছুটা ভীত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে সরাসরি মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে প্রকাশ্যে চলে আসে এবং দেশটি এখন তাদের এই উদ্যোগে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সমর্থন জোগাড়ে ব্যতিব্যস্ত। ভারত ও চীনের দীর্ঘদিনের দ্বৈরথের প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় চীন-বিরোধী মনোভাব উসকে দিয়ে ফায়দা নেওয়ার জন্য উপযুক্ত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর বিষয়টি আরও গতিশীল হয়েছে।

বাংলাদেশকে এই পরিবর্তনশীল, বিপজ্জনক ও সংঘাতমূলক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দ্রুত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রশংসনীয় কাজটি করেছেন এবং একই সঙ্গে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে চীনের বিনিয়োগকেও স্বাগত জানিয়েছেন। এই নীতি আমাদের ব্যাপকভাবে উপকার করেছে। ভারতের নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকার পরও তারা বাইরের কোনো শক্তিকে চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে দেয়নি। ২০২১ সালে এই ২ দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৪৩ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা একটি অসামান্য অর্জন।

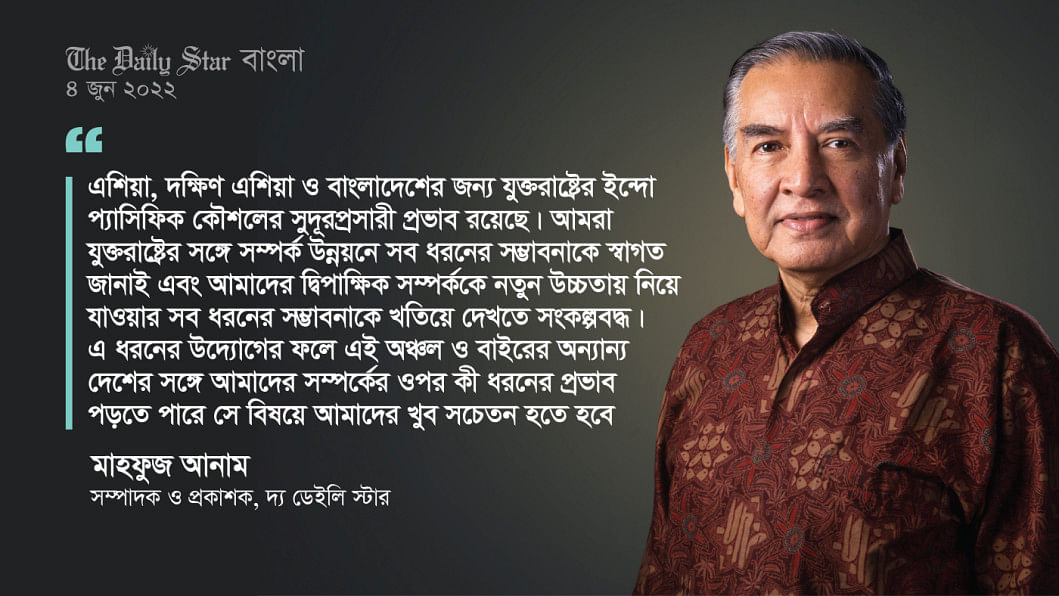

আমরা বিষয়টিকে যেভাবেই দেখি না কেনো এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে সব ধরনের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাই এবং আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সব ধরনের সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতে সংকল্পবদ্ধ। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে এই অঞ্চল ও বাইরের অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে আমাদের খুব সচেতন হতে হবে। যেমনটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এশিয়ার দেশগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা মোটামুটি সবার জন্যই এক এবং সেগুলো আমাদেরকে সমষ্টিগতভাবে মোকাবিলা করতে হবে' এবং এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিভাজন কাম্য নয়।

মাহফুজ আনাম, সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

Comments