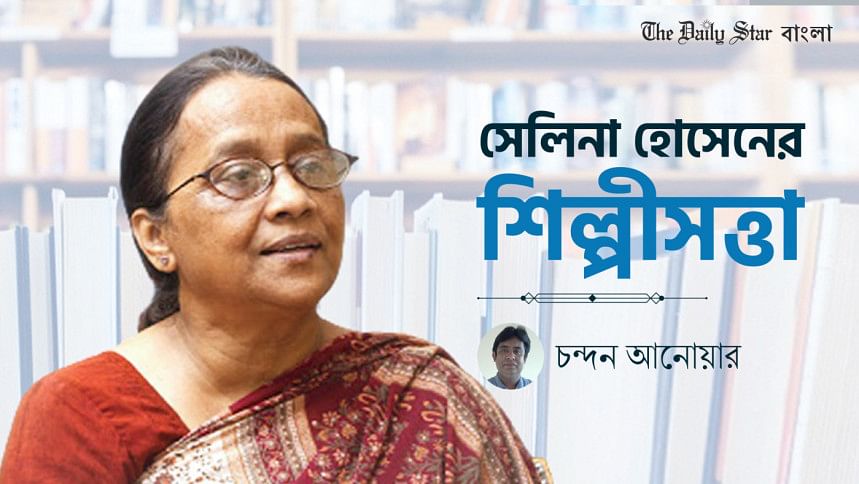

সেলিনা হোসেনের শিল্পীসত্তা

'হাঙর নদী গ্রেনেড', 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি', 'মগ্ন চৈতন্যে শিষ', 'যাপিত জীবন', 'চাঁদবেনে', 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি', 'গায়ত্রী সন্ধ্যা', 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', 'পূর্ণ ছবির মগ্নতা', 'ভূমি ও কুসুম', 'যমুনা নদীর মুশায়রা'—এভাবে এক নিশ্বাসে নাম উচ্চারণ করার মতো অনেক উপন্যাসের স্রষ্টা সেলিনা হোসেন।

তার কথাসাহিত্য বাংলাদেশের সাহিত্যকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এই খ্যাতিমান কথাশিল্পীর পৈতৃকনিবাস লক্ষ্মীপুর হলেও তার জন্মের সময় পিতার কর্মস্থল ছিল রাজশাহী এবং এই জেলায় তার জন্মস্থান। চাকরিজীবী পিতার বদলিসূত্রে সেলিনা হোসেনের বাল্য ও কৈশোরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটেছে বগুড়ার করতোয়া নদীর তীরের একটি গ্রামে এবং এখানেই তার সম্পূর্ণ হয় প্রাথমিক স্কুলের পাঠ। গ্রামের মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তর ঘুরে বেড়ানো অবাধ স্বাধীনতার সুবাদে গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার সঙ্গে নিবিড় পরিচিতি ঘটে। এই পরিচয় সেলিনা হোসেনের শিল্পীসত্তাকে দারুণভাবে সমৃদ্ধ করেছিল।

সেলিনা হোসেন রাজশাহী মহিলা কলেজে অধ্যয়নকালে রাজশাহী শহরে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিভাগীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতায় (১৯৬৪) একটি প্রেমের গল্প লেখার মাধ্যমে লেখালেখির হাতেখড়ি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রথম গল্প 'বিষণ্ণ অন্ধকার' প্রকাশ হয় মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সম্পাদিত 'পূর্বালী' পত্রিকায়। এই সময় সেলিনা হোসেন মূলত কবিতা লিখতেন। খুব সহসাই বুঝতে পেরেছিলেন, তার মেধার প্রকৃতি, লেখার প্রেরণা এবং নিজের ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপনের জন্য কবিতা নয়, কথাসাহিত্যই তাঁর জন্য জুতসই শিল্পমাধ্যম। লেখকজীবনের শুরুতে এই রকম মোড়-ঘুরানো সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুঃসাহসী ব্যাপারই বটে।

কবিতা লেখার দিনগুলোয় থাকতাম রাজশাহীতে।... এখানকার প্রকৃতি ভিন্ন, ধূ-ধূ রুক্ষদিন, প্রচণ্ড গরম, কেবলই ধুলোর ঘূর্ণি ওড়ে, টমটমের খটখট শব্দ কেড়ে নেয় মনোযোগ। আস্তে আস্তে একদিন নিজের অজান্তে কবিতা ঝরে গেলো। যেমন করে বালুময় হয়ে গেলো পদ্মা, শুকিয়ে সরে গেলো শহর থেকে অনেক দূরে... টের পেলাম নিজের মধ্যে তার স্পর্শ। কবিতার কীর্তিনাশা আবেগ তখন ভীষণ চড়া... বুকের মধ্যে অতৃপ্তি, বড়ো অবয়বে কিছু করতে চাই। এখানকার খা খা করা, ফেটে চৌচির হওয়া মাটি চায় গদ্য, পাথুরে মাটিতে ফসল ফলানো মানুষ চায় বিস্তৃত পটভূমি। তাই কথাসাহিত্য হয়ে গেলো প্রিয় আবাস। ... শুধু অনুরাগ নয়, কথাসাহিত্যের জন্যে আছে আরও বাড়তি কিছু, যা একজন ভীষণ নিঃসঙ্গ লেখকের একাকীত্ব ঘুচিয়ে বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়।... (জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৯১)

লেখক হবেন, এ রকম সিদ্ধান্ত সেলিনা নিয়েছিলেন কলেজজীবনে। এই সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে। এখানে শ্রেণীকক্ষে মেধাবী বন্ধুবৃত্ত পেয়েছিলেন, যাদের অন্তত দু'জন বর্তমানে বরেণ্য লেখক- মহাদেব সাহা ও জুলফিকার মতিন। এই সময় সেলিনা হোসেনের পাঠ ও চিন্তার পরিবর্তন আসে। তিনি মার্কসবাদী ধারণার প্রতি ক্রমশ ঝুঁকে পড়েন। ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাকসুর নির্বাচনও করেছিলেন। ঠিক এই সময়কালেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনও চরম রূপে আবির্ভূত হয়। মানুষে মানুষে বৈষম্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল আন্দোলনের সঙ্গেই সেলিনা হোসেন একাত্ম হচ্ছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহীর যাপিতজীবন সেলিনা হোসেনের লেখক হয়ে ওঠার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে ।

পরম সৌভাগ্য সেলিনা হোসেনের, লেখকজীবনে শুরুতে আবদুল হাফিজের এর মতো একজন শিক্ষক পেয়েছিলেন, যিনি তার লেখকসত্তার বাতিঘর। তিনিই তাকে মার্কস-এঙ্গেল পড়িয়েছেন, লেখার ভালো-মন্দ বুঝিয়েছেন এবং খারাপ লেখা ছুঁড়ে ফেলার শক্তি যুগিয়েছেন। এবং তারই প্রেরণায় পিতার টাকায় প্রথম গ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর' গল্পগ্রন্থটি বের করেছিলেন। এই সময়ে নিয়মিত লিখছেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 'পূর্বমেঘ', আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের 'কণ্ঠস্বর', সিকান্দার আবু জাফরের 'সমকাল' পত্রিকায়। সৃজনশীল লেখক হিসেবে তৈরি হওয়ার পাঠ সেলিনা হোসেন ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন।

কি চরিত্র নির্মাণ কি কাহিনীর বুনন দুটোতেই সেলিনা হোসেন সহজাত ক্ষমতার অধিকারী। গল্প-উপন্যাসের এই দুটো প্রধান ক্ষেত্রেই তার শৈল্পিক নির্লিপ্ততা গুণ অত্যন্ত ঋদ্ধ। এই নির্লিপ্ততার গুণেই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত কন্যা লারার মৃত্যুর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে 'লারা' উপন্যাস লিখেছিলেন। সমকাল বা একালের বহু লেখকের মতো প্রবল বাস্তববাদী হবার জেদ তার নেই। গল্প-উপন্যাসের বিষয় ও চরিত্রের অনুসন্ধানে সশরীরে মাঠে-প্রান্তরে ঘুরে ফেরেন তিনি। উদ্দেশ্য একটিই, যে জীবনের গল্প তিনি নির্মাণ করছেন বা যে চরিত্র তিনি সৃষ্টি করছেন, তা যেন সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বাস্তববাদী লেখক হওয়ার ইচ্ছে থেকে তিনি এ কাজ করেন না।

এ কাজ তিনি করেন একজন শিল্পীর লড়াই হিসেবে। এই লড়াই তিনি সকল ক্ষেত্রেই করেন। এছাড়া উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য খোঁজা তার শিল্পীসত্তার মৌলিক স্বভাব। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি তাঁর লেখায় খুব বেশি নেই। গল্প-উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের অন্বেষণে রীতিমতো গবেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি সেলিনা হোসেনকে। সৃজনসত্তার এই বিশেষ প্রবণতা বা আকুতি তার লেখালেখির শুরু থেকেই শুরু। 'পোকামাকড়ের ঘরবমতি' লেখার পূর্বে তিনি সশরীরের জেলেদের ট্রলারে চড়ে গভীর সমুদ্রের গিয়েছিলেন।

যে ট্রলারে চড়েছিলাম তার প্রধান জেলে ছিলেন একজন বয়সী মানুষ। চুল-দাড়ি ধবধবে সাদা। মাথায় চুপি। ভেবেছিলাম তিনি আমাকে ট্রলারে উঠতে দিতেই চাইবেন না। দেখলাম তিনি অন্য মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আসেন আসেন। আমি আর আনোয়ার উঠলাম ট্রলারে। ট্রলার যখন গভীর সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে, তিনি গুড়-মুড়ির পোটলা খুলে বললেন, খাবেন মাগো? এই হলো আমাদের সাধারণ মানুষের চিত্র। বিপরীতধর্মী মানুষ নেই তা নয়। তবে এরাই সংখ্যায় বেশি। সেখানে গিয়ে কাহিনী মাথায় দানা বাঁধে। ঠিক করি যে উপন্যাসের নায়ক হবে একজন সাহসী মানুষ, যে হাঙর ধরার স্বপ্ন দেখে। জেলে মালেকের এই স্বপ্নের সঙ্গে ছিল তার প্রেম, দুঃখ-বেদনার গল্প। (গল্পকথা, সেলিনা হোসেন সংখ্যা, রাজশাহী, ২০১৫)

এভাবেই সেলিনা হোসেনের প্রায় সবগুলো উপন্যাস লেখার পেছনে সশরীরে ভ্রমণ না হয় দীর্ঘ পাঠ-ভ্রমণের গল্প লুকিয়ে আছে। ঐতিহ্যের অনুসন্ধান তার শিল্পসত্তার বিশেষ দিক। 'নীল ময়ূরের যৌবন', 'চাঁদ বেনে' ও 'কালকেতু ও ফুল্লরা'- এই তিনটি উপন্যাসের বিষয় বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, বিশেষভাবে সামরিক শাসনাধীন বাংলাদেশকেই রূপকার্থে তুলে ধরতে চেয়েছেন এই তিন উপন্যাসে। স্বাধীনতার এক দশকের মধ্যেই একজন লেখককে কেন এই রূপকের আশ্রয় নিতে হলো, এই জিজ্ঞার প্রত্যুত্তরে সেলিনা হোসেন স্বীকার করেন না যে, তিনি রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। অতীতের বিষয় হিসেবে তিনি গ্রহণ করেননি অতীত ঐতিহ্যকে। তিনি অতীত ঐতিহ্যকে বর্তমান বাস্তবতার মুখোমুখি বা সমান্তরাল করে উপস্থাপন করেছেন।

'নীল মযূরের যৌবন' উপন্যাসের নায়ক কাহ্ন পা'র মাতৃভাষার জন্য লড়াই ও আমাদের ভাষার লড়াই সমান্তরাল। রাজার অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হয়ে পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নেয়া গ্রামবাসীর মনে একটি নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন তৈরি হয়। এই নতুন রাষ্ট্র মূলত বাংলাদেশ। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চাঁদ সওদাগর দেবতার আধিপত্য ও জোতদার-মহাজনের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে আধুনিক স্বাধীনচেতা মানুষ এবং আধুনিক উপন্যাসের নায়কের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে ওঠে।

মার্কসবাদী চেতনার লেখক সেলিনা হোসেন চাঁদ সওদাগরকে শ্রেণিবৈষম্যপীড়িত শোষিত বঞ্চিত মানুষে অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামীচেতনার প্রতীক চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেন 'চাঁদবেনে' উপন্যাস। এই উপন্যাসে শোষিত কৃষকের সঙ্গে জোতদার-জমিদারের বর্তমান লড়াই মূর্তিমান হয়ে ওঠে যখন চাঁদ সওদাগর এক জোতদারের মাথা কেটে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে পদ্মানদীতে। শুধু তাই নয়, বিদ্রোহী চাঁদবেনে 'চম্পাইগঞ্জ' নামে এমন একটি স্বাধীন সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে যেখানে সকল মানুষ তার সম্ভাবনার সমস্ত সুযোগ ব্যবহার করতে পারবে, শ্রেণিবৈষম্য থাকবে না, সম্পদের সুষমবণ্টন থাকবে। আশির দশকের স্বৈরশাসকের স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'কালকেতু ও ফুল্লরা' উপন্যাসে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কালকেতু-ফুল্লরা চরিত্র দুটির নবনির্মিত ঘটিয়েছেন। এভাবেই সেলিনা হোসেন তার কথাবিশ্বের প্রতিটি গল্প-উপন্যাসের বিষয়বিন্যাসকে নতুন শিল্পব্যাখ্যার স্থানে পৌঁছে দেন। এই পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যবিন্দু পরবর্তী প্রজন্ম।

বাঙালির জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের সকল ইতিহাস সেলিনা হোসেনের লেখার বিষয়। পাকিস্তানি শাসন ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন জাতীয় জীবনে যে আলোড়ন তৈরি করেছিল সেলিনা হোসেন তার প্রত্যক্ষদর্শী। এই সময়কাল তার মানস-গঠনের সময়কাল এবং লেখালেখির গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। তার 'যাপিত জীবন' ও 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' উপন্যাসের বিষয় বাঙালির ভাষার অধিকার আদায়ের লড়াই।

'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসের বিশাল পটভূমিতে ঠাঁই নিয়েছে দেশভাগের রাজনীতি, দেশভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং ৭৫-এর আগস্ট ট্রাজেডি তথা বাঙালির স্বাধিকার ইতিহাস, জাতিসত্তার বিকাশ ও বিনির্মাণের ইতিহাস। নাচোল বিদ্রোহের নেত্রী ইলা মিত্রের জীবন-সংগ্রাম নিয়ে লেখা 'কাঁটাতারের প্রজাপতি' উপন্যাসে পাকিস্তানি দুঃশাসনের চেহারাটা তুলে ধরেছেন। 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসে বিষয় মুক্তিযুদ্ধে নারীর বড় আত্মত্যাগের ইতিহাস। এক সামান্য নারী মুক্তিযুদ্ধে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার নিজের পঙ্গু সন্তানটিকেই উৎসর্গ করে। আর এই উৎসর্গের মধ্য দিয়ে সেলিনা হোসেন দেখিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধ মূলত জনযুদ্ধ ছিল এবং সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় আসে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

স্বাধীনতার অল্পকিছু দিনের মধ্যে স্বাধীনতার স্থপতিকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পাকিস্তানি ঐতিহ্য অনুসরণ হয়ে আসছে। ক্ষমতার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জোট-মহাজোট গড়ে, যা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ক্ষমতার রাজনীতির ফাঁদে জড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলের মধ্যেও ভয়ানক আত্মখন্ডন ঘটে গেছে।

মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, সংবিধান ও দেশশাসনে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে সাধারণ মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এক্ষেত্রে হাসান আজিজুল হকের মন্তব্যটি স্মরণ হয়, "এখানে নেই মানুষের অংশগ্রহণ, তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এক অদ্ভুত প্রতিশোধে শূন্য ফাঁপা নিরক্ত বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে আমাদের, যেখানে সাহিত্য নেই, শিল্প নেই, সংস্কৃতি নেই, শিক্ষা নেই, দর্শন নেই, সর্বত্র শুধু কঙ্কাল; রক্তমাংস প্রাণরস শূন্য আমাদের এই বিশাল বাংলাদেশ সমৃদ্ধি ও নিঃস্বতার সীমানায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে।" বিপুল মানুষের জীবন ও সম্পদের বিনাশ এবং বিপুল নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব নিজহাতে তুলে নেয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী বা বিদ্বেষী শক্তি।

মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষের মনে জন্মে নেয় অসীম দীর্ঘশ্বাস ও হতাশা। এই হতাশা সেলিনা হোসেনের অগ্রজ, সমসাময়িক ও অনুজ লেখকদের মধ্যেও প্রবল ছিল। কিন্তু সেলিনা হোসেন কখনো হতাশ হননি, বিশ্বাস হারাননি। তিনি মনে করেন, বাঙালিই একমাত্র জাতি, যারা এই উপমহাদেশে মানচিত্রই পাল্টে দিয়েছে। অধৈর্য বা অসহিষ্ণু হয়ে জাতির দীর্ঘ সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়ে প্রাপ্য অর্জনকে নষ্ট করা বা অস্বীকার করার পক্ষে তিনি নন। তার মতে, 'মুক্তিযুদ্ধ', 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র' এতো তুচ্ছ জিনিস নয় যে, ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে।

Comments