হুমায়ুন আজাদকে কেন মনে রাখি

হুমায়ুন আজাদ এখনো কি প্রাসঙ্গিক? কতটা প্রাসঙ্গিক? প্রশ্নটিই মাথায় এলো। তারুণ্যের উদ্দীপ্ত দিনগুলোতে আমার মতো অনেকের কাছে যা ছিল অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিতার সাংস্কৃতিক দায় থেকে প্রশ্নটির জবাব খুঁজতেই হয়। খুব সরলভাবে দেখলে, বলা যায়, হুমায়ুন আজাদ প্রাসঙ্গিকতা হারাননি; তার প্রমাণ মৃত্যুপরবর্তীকালে হুমায়ুন আজাদের পাঠক সংখ্যার হ্রাস ঘটেনি, আবার বৃদ্ধিও ঘটেনি; যেন একটি স্থির কাঠামোতে এসে থেমে গেছে। কিন্তু তার চিন্তা ও মতের খণ্ডনে অনেকেই তৎপর।

এর অর্থ কমপক্ষে দুটি: এক. আমার চিন্তাবদল ঘটেছে, দুই. হুমায়ুন আজাদ প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছেন। আবার এর মধ্যবর্তী একটি ধূসর পটভূমির সম্ভাবনাও থাকতে পারে, তা হলো: চিন্তার রূপান্তর ঘটলেও আমার কাছে হুমায়ুন আজাদের প্রাসঙ্গিকতা থেকে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির চিন্তাস্রোতের প্রবহমানতায় অনেক অনেক প্রতিভার আনাগোনা চলে, অনেক অনেক লেখা ও কথার সূত্র ঢেউ তোলে; হুমায়ুন আজাদকে আমি খুঁজে পাই সেই পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে তিনি ব্যক্তিক, আবার সামূহিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের অংশ।

নব্বইয়ের প্রায়-মধ্যবর্তী সময়ে হঠাৎ করেই হুমায়ুন আজাদকে আবিষ্কার করি। শুনতে পাই, 'প্রথাবিরোধী' এক লেখক উদ্ধত সব কথা বলে ঢাকায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন। ধর্ম, মৌলবাদ, বাঙালি মুসলমান, শামসুর রাহমান, উপন্যাস, আধুনিকতা প্রসঙ্গে একের পর এক মন্তব্য করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। জানলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তিনি। প্রবচনগুচ্ছ নামে এক বারুদভরা বইয়ের জন্ম দিয়েছেন; মুখে মুখে ফিরছিল তার অদ্ভুত উক্তি। নতুন গণমাধ্যমের হালজামানার সঙ্গে তুলনা করলে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, তখন তার উক্তি এখনকার অর্থে মৌখিকভাবে ভাইরাল হয়ে গেছে। শামসুর রাহমানকে নিয়ে আস্ত বই লেখা মানুষ দাঁড়িয়ে গেলেন তারই বিরুদ্ধে; একপাশে আছে শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপার মতো বই, অন্য দিকে প্রবচনগুচ্ছে বলা হলো, 'শামসুর রাহমান জানেন না, কার সঙ্গে টিভিতে যেতে হয়, কার সঙ্গে শয্যায় যেতে হয়।' প্রবচনগুচ্ছ নিঃসন্দেহে চমকে দেবার মতো বই; তার অন্যান্য বইও সহসা সচকিত করার মতো তথ্য ও উপাত্ত রেখে যায়।

হুমায়ুন আজাদের সাহিত্য এক অর্থে চমকের সাহিত্য। এমন সব উচ্চারণ মানুষকে আহত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছে, যা সাধারণত অন্যরা করেন না; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ট্যাবু, নৈতিকতা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ তাকে মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ করেনি। আর এ কারণেই তিনি 'প্রথাবিরোধী' অভিধাটি নিজের ক্ষেত্রে অবিরলভাবে ব্যবহার করেছেন; বাংলাদেশের গণমাধ্যম সেই অভিধাকে পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে স্থায়িত্ব দিয়েছে। হুমায়ুন আজাদের চিন্তা ও বক্তব্যই শুধু চমকিত করেনি; চমকিত করেছে তার বইয়ের নামকরণ ও বিষয়। বাংলাদেশে যখন সামরিক শাসন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে, হুমায়ুন আজাদ তখন লিখছেন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। নারীবাদ যখন ছিল এদেশে প্রায় অজ্ঞাত ও অপ্রযুক্ত বিষয়, হুমায়ুন আজাদ তখন লিখছেন নারীবাদ বিষয়ক বই 'নারী'। ধর্ম ও বিশ্বাসকে তীব্র আক্রমণ করে তার মতো কেউ লেখেননি; নাস্তিকতাকে প্রকাশ্যে বরণ করেছেন তিনি। প্রাতিষ্ঠানিক ও বিদ্যায়তনিক পড়ালেখাকে প্রশ্নহীনভাবে ছেড়ে দেননি; তাই লিখেছিলেন 'সীমাবদ্ধতার সূত্র'-এর মতো বই। প্রশ্ন তুলেছেন চিন্তা ও লেখার মৌলিকত্ব নিয়ে। বাংলাদেশের অনেক ভাবমূর্তিসম্পন্ন লেখক মুহূর্তেই ধসে গেছেন তার কঠোর সমালোচনায়।

প্রশ্ন হলো, হুমায়ুন আজাদ নিজে কতটুকু মৌলিক? চিন্তার কোন অভিনবত্ব তাকে স্বতন্ত্র অবস্থান দেবে? আমি বলব, হুমায়ুন আজাদ ইউরো-আমেরিকান আভাগার্দ আধুনিকতার শেষ বাংলাদেশি উত্তরাধিকার; সম্ভবত ষাটের দশকের কবি-লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আধুনিকতাবাদে মগ্ন— যার বিশ্বাসের পুরোভাগ জুড়ে আছে রেনেসাঁ, আলোকপর্ব, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ এবং উদার মানবিকতাবাদের মতো ইউরোপীয় ভাবপুঞ্জ। ষাটের এই আধুনিকরা শিল্পের জন্য শিল্পে বিশ্বাসী, শিল্পের ভাব-ভাষা-ভঙ্গিকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে চেয়েছেন। কিন্তু কোন পন্থায়? কোন উৎস থেকে আসবে আলো?

আলোকের ওই ঝর্ণাধারা বঙ্গীয় নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, অবশ্যম্ভাবীভাবে তা ইউরোপীয়। হুমায়ুন আজাদ যেমন ভাঙচুরের স্বরে কথা বলেছেন, তেমন ভাঙচুর দেখা দিয়েছিল বিশ শতকের প্রথম দুই-তিন দশকের ইউরোপে। ইউরোপজুড়ে তারই কত শত নাম- আভাগার্দ আন্দোলন, চিত্রকল্পবাদ, প্রতীকবাদ, পরাবাস্তবতাবাদ ইত্যাদি; এসবের যোগফলকে যদি আধুনিকতাবাদ বলে চিহ্নিত করি তাহলে দেখতে পাবো হুমায়ুন আজাদ শুধু নন, বাংলাদেশের সচল-অচল সৃষ্টিশীলদের বিরাট অংশ মূলত আধুনিকতাবাদেরই স্তাবক।

ইউরোপে আধুনিকতাবাদ জন্মেছিল আধুনিকতার ইতিহাসের সমালোচনা হিসেবে। রেনেসাঁ, আলোকপর্ব, শিল্পবিপ্লব, ফরাসি বিপ্লবের বৃহৎ আলোড়নগুলো মানবিকতার সংবেদনা জুগিয়ে নিমেষেই ফুরিয়ে গেলো যেন। কারণ মানবতাবাদ আর মানবকেন্দ্রিকতার পাশেই ছিল দাসপ্রথা ও বর্ণবাদ, বিজ্ঞান ও যুক্তির সহোদর হিসেবে এসেছে যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র, বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সংঘটিত জন-উত্থানের সুযোগে তৈরি হয়েছে শোষণের নতুন মঞ্চ। মার্কস ও এঙ্গেলস তখন সুতো পাকিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আলো জ্বালাবার। ইউরোপ নিজেই বহন করতে পারছিল না নিজের ভার।

আর তাই বহু দিনের চেনা পৃথিবী হয়ে উঠছিল মানবাতীত ও বিমানবিক। হয়তো তাই টি এস এলিয়ট প্রুফ্রকের গানে শুনিয়েছিলেন নিঃসঙ্গের সুর। কাফকার গ্রেগর সামসা মানুষ থেকে পরিণত হয়েছিল তেলাপোকায়। কবি-লেখকদের এইসব আর্তির অনেক আগে, উনিশ শতকে নিটশের কণ্ঠে বেজে উঠেছিল অতিমানবের কণ্ঠস্বর। মৃত ঈশ্বরের নাম ধরে হাহাকার করেছিলেন তিনি। বাণিজ্য, বিপ্লব, শিল্প, আধিপত্য সব কিছুতেই ইউরোপ শীর্ষে, তবু কেন শান্তি এলো না? বরং এক বিশ্বযুদ্ধের রণধ্বনি ফুরিয়ে যাবার পরপরই শুরু হতে থাকল আরেক যুদ্ধের প্রস্তুতি।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের পুঁজি ও বাজার দখলের লড়াই মূর্ত হয়ে উঠল হিটলার-মুসোলিনির ভেতর দিয়ে। বিশ শতকের ইউরোপে এই দুতিন দশকজুড়ে ভেঙে যেতে যেতে গড়ে উঠল ভাঙার দল। শিল্পসাহিত্যে এরাই হয়ে উঠলেন আভাগার্দ। কী তাদের প্রস্তাব? জীবন ও সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে কীভাবে দেখতে চান তারা? শহরে শহরে ক্যাফে থেকে ক্যাফেতে রচিত হতে থাকল শিল্পের বহুমাত্রিক ইস্তেহার। ত্রিশের দশকের বঙ্গদেশে সেসব তরঙ্গজাত আঘাত খানিকটা আছড়ে পড়লেও আমূল বদলে দিল না। চল্লিশের দশকের মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকরা কিছুটা আস্থা রাখলেন ইতিবাচকতায়; আশা জোগালো মার্কসবাদ। ইউরোপে যেমন জেগে উঠেছিলেন লুই আঁরাগ, পল এল্যুয়ার।

হুমায়ুন আজাদকে বলব ইউরোপের অবক্ষয়ী আধুনিকতা ও মার্কসবাদ-জারিত ইতিবাচক বিশ্ববীক্ষার মিশ্রণ। এলিয়ট-কাফকা-রিলকেরা জন্মেছেন নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা থেকে। কিন্তু হুমায়ুন আজাদরা জন্মেছেন আধুনিকতাবাদের অনুসরণ সূত্রে। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তারা প্রশ্ন তুলেছেন ইউরোপীয় রঙিন চশমার টুকরো কাচে চোখ পেতে। এ কারণে হুমায়ুন আজাদের আধুনিকতাবাদ বিষয়ক লেখাজোকায় আধুনিকতাবাদকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক কোনো জিজ্ঞাসা নেই। এমনকি নেই নন্দনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা ও সমালোচনা।

এই সীমাবদ্ধতা কেবল হুমায়ুন আজাদের ব্যক্তিক পরিসরে তৈরি হয়নি; বরং ষাটের দশকের অধিকাংশ তরুণ লেখকের সামষ্টিক বা গোষ্ঠীগত সীমাবদ্ধতা। হুমায়ুন আজাদের সমকালীন তরুণরা— ধরা যাক, আবদুল মান্নান সৈয়দ কিংবা সিকদার আমিনুল হক; কারো কোনো জিজ্ঞাসা নেই। আধুনিকতাকে পরিমাপ করার মানদণ্ড প্রায় একই রকম। তাদের কাছে ইউরোপের আধুনিকতাবাদ এক ধ্রুব সত্য; এই সত্যের ছাঁচেই তৈরি হবে অপরাপর সমাজ ও সংস্কৃতির আধুনিকতা। আর তাই হুমায়ুন আজাদের আধুনিকতাবাদে মৌলিক কোনো উপস্থাপনা নেই। তার কবিতা পরাবাস্তবতা ও প্রতীকবাদের সমন্বয়মাত্র; ইউরোপে যা বহুরৈখিক পন্থায় অনুশীলিত হতে হতে ক্লিশে হয়ে গেছে।

উপন্যাসে হুমায়ুন আজাদ যে জীবনের হদিস দেন, সে জীবন একলা মানুষের, চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর; বহু মানুষের জীবনের কোলাহল সেখানে নেই। অথচ ইউরোপে আধুনিক উপন্যাসের গতিপথ গিয়েছে নানামুখে; এক দিকে আছে দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়ের পথ। অন্য দিকে ডি এইচ লরেন্স, ফ্রানজ কাফকা, জেমস জয়েসের পথ; হুমায়ুন আজাদ বেছে নিয়েছেন দ্বিতীয় পথ; যা প্রধানত ব্যক্তির মনোজগৎ-নির্ভর। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসও ধরতে পারে বহুরৈখিকতার পথ। জয়েস তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কিন্তু হুমায়ুন আজাদের উপন্যাসে একস্বরিকতার মাত্রা এত প্রবল যে, প্রতিটি উপন্যাসে লেখকের চিন্তা ঘটনা ও চরিত্রকে আমূল কব্জা করে ফেলে। প্রধান চরিত্রের সঙ্গে লেখক-সত্তার পার্থক্য একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়। উপন্যাসের মতো সর্বভুক শিল্পকলাটি পরিণত হয় একরৈখিক আঙ্গিকে।

তবে, এই ভঙ্গিমার ভেতরও আছে আভাগার্দসুলভ আয়োজন। 'ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল', 'মানুষ হিসেবে আমার অপরাধসমূহ', 'কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ'-- উপন্যাসের এ ধরনের নামকরণ ঠিক প্রথানুসারী নয়; তাই বইয়ের অন্দরমহলে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। তারপর যদি দেখা যায়, কোনো উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলো অন্য সব উপন্যাসের মতো নয় -- 'ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল' উপন্যাসে যেমন, 'শেষ রাতের বিপ্লব এবং গুবরেপোকার দল', ' দোয়েল ও অনন্ত প্রস্রাবধারা', 'মুসলমান ও মদ্য ও গোলাপি সাপ' -- তখন এক পাঠক নিঃসন্দেহে থমকে দাঁড়াবেন।

পাঠকটি হয়তো দেখতে পাবেন, উপন্যাসের ভেতর ঢুকে গেছে কবিতা, উপন্যাসের গদ্যে ঢুকে গেছে পদ্যের মতো অসমান পঙক্তিবিন্যাস, রাজনৈতিক সন্দর্ভের টুকরো টুকরো ছবি। আর অবিরল অতর্কিত মন্তব্য, যার জন্য পাঠক মোটেই প্রস্তুত নন; 'ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল'-এর অনেক উক্তি অপ্রস্তুত করে দিয়েছিল; প্রধান চরিত্র রাশেদ সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ লিখছেন, 'আহা রাশেদ মুসলমান, আহা রাশেদ বাঙালি, আহা রাশেদ বাংলাদেশি আর মদটদ হচ্ছে মুসলমানদের স্বপ্নের ও দুঃস্বপ্নের জিনিস।' আজাদ খুব ভালো করেই জানেন ইসলামে মদ নিষিদ্ধ; কিন্তু মদ্যপান থেকে বিরত নন সব মুসলমান। কিন্তু মুসলমান ও মদ সম্পর্কিত তার সাধারণীকৃত উক্তি মুসলমান পরিচিতিকে আক্রান্ত করবে।

উপন্যাসের বয়ান ও বিন্যাস এবং বক্তব্য দিয়ে তুমুলভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হলেন হুমায়ুন আজাদ। প্রথম উপন্যাস তাকে সাফল্য দিল; নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন আরও আরও উপন্যাসে। কিছু গল্পও তিনি লিখলেন। সেগুলোও প্রকৃতপক্ষে একস্বরিকতায় আচ্ছন্ন। প্রশ্ন থাকে, লেখক হিসেবে হুমায়ুন আজাদের অবলম্বন কী? তার প্রথম ও প্রধান অবলম্বন নিজস্ব ভাষারীতি -- যা একই সঙ্গে উইটি ও পোয়েটিক এবং অবধারিতভাবে আক্রমণাত্মক। দ্বিতীয় অবলম্বন: প্রচলিত মূল্যবোধ, জীবনব্যবস্থাকে অচলায়তন ঘোষণা দিয়ে ভেঙে ফেলার উদ্যম ও আয়োজন; তার জেহাদ ছিল ধর্ম, সামরিকতন্ত্র, দুর্নীতি, বাঙালি মুসলমান, মৌলবাদ ও পাকিস্তানবাদের বিরুদ্ধে। আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুগুলো ঠিক কিংবা ত্রুটিপূর্ণ -- এ বিষয়ে মন্তব্য করার আগে ভাবতে হবে যে, আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হবার কারণ ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব থেকে উত্থিত কিনা?

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণাবান মানুষমাত্রই স্বীকার করবেন হুমায়ুন আজাদের আক্রমণ অনৈতিহাসিক নয়। ধর্ম ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, ধর্ম ও সামরিকতন্ত্র, ধর্ম ও দুর্নীতি, ধর্ম ও মৌলবাদ দীর্ঘ দিন আটকে আছে অভিন্ন সম্পর্কে। কট্টর হিন্দুত্ব ও কট্টর মুসলমানিত্ব -- দুটোর রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক প্রকাশ উপমহাদেশে অভিনব বস্তু নয়; একজন উদারবাদী, ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ যুক্তিশীল ব্যক্তির পক্ষে কট্টরবাদের সমালোচনা করা অবশ্যই যৌক্তিক কর্তব্য। আজাদের চেয়ে অর্ধশতকেরও বেশি বর্ষ আগে কাজী নজরুল ইসলাম এ ধরনের অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তার ধর্ম ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষতা প্রবাদপ্রতিম শুধু নয়, তুলনারহিত।

বাঙালির নিজস্ব ইতিহাসে নজরুলকে বলা যায় আভাগার্দ রীতির ভাবুক। কিন্তু নজরুলের ব্যক্তি ও শিল্পজীবনের চিন্তা ও অভিব্যক্তি কোনো ভাবাদর্শ রূপে আবির্ভূত হয়নি, আর তাই গৃহীত ও অনুসৃতও হয়নি। বাঙালি মুসলমান বরং তাকে প্রবাহিত করেছে ভিন্ন খাতে। হুমায়ুন আজাদের অনেক অনেক আগে কাফির, মুরতাদ, নাস্তিক খ্যাতি পেয়েছিলেন নজরুল। কিন্তু নজরুল ধর্মের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলে। হুমায়ুন আজাদ এক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ। ধর্মব্যবসায়ীদের আঘাত করতে গিয়ে তিনি আঘাত করে বসেছেনে 'ধর্ম' নামের বিরাট প্রতিষ্ঠানটিকেই। ধর্মের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ্বের প্রতিটি ধর্ম মূলত সভ্যকরণ প্রকল্পেরই অংশ। ধর্মের সঙ্গে যুক্তি ও ইহলৌকিকতার সম্পর্ক প্রাচীন।

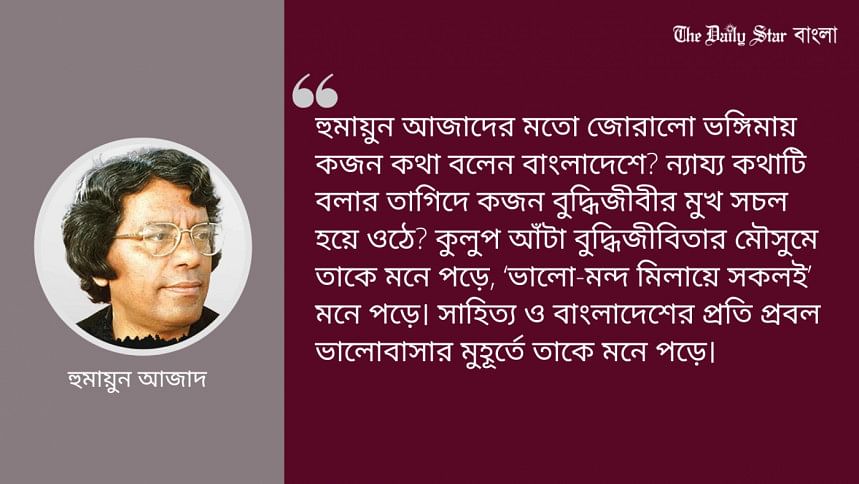

এই সব স্থিতি ও অনুপস্থিতি, থাকা ও না থাকার বাস্তবতা মেনেই হুমায়ুন আজাদকে ভাবি। কারণ তিনি আঘাত করেছেন অভ্যস্ত ভাবনার ছকে। তার মতো জোরালো ভঙ্গিমায় কজন কথা বলেন বাংলাদেশে? ন্যায্য কথাটি বলার তাগিদে কজন বুদ্ধিজীবীর মুখ সচল হয়ে ওঠে? কুলুপ আঁটা বুদ্ধিজীবিতার মৌসুমে তাকে মনে পড়ে, 'ভালো-মন্দ মিলায়ে সকলই' মনে পড়ে। সাহিত্য ও বাংলাদেশের প্রতি প্রবল ভালোবাসার মুহূর্তে তাকে মনে পড়ে।

Comments