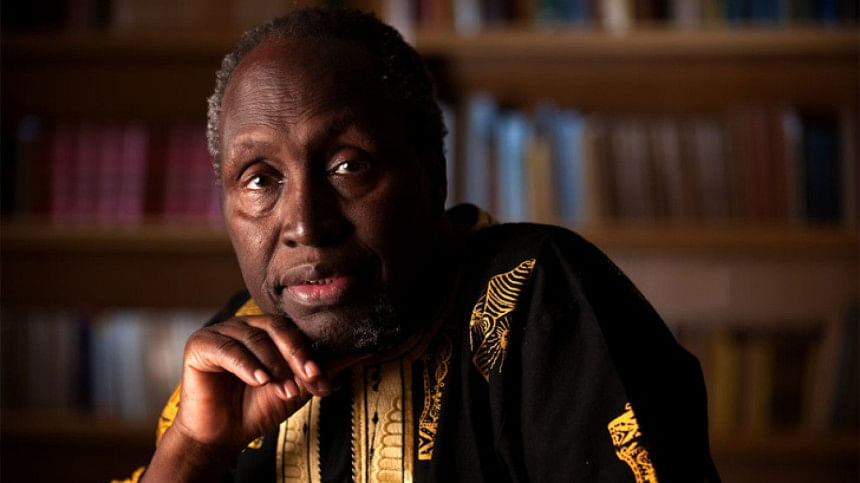

নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো

বিংশ শতাব্দী উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও আফ্রিকার অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো গত ২৯ মে ৮৭ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার বেডফোর্ডে মৃত্যুবরণ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন। জীবনের শেষ বছরগুলোতে নগুগি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

তার লেখনী শুধুমাত্র সাহিত্যের উৎকর্ষের নিরিখেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তা আফ্রিকা তথা বিশ্বের নিপীড়িত-শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবেও বিশেষভাবে সমাদৃত। নগুগির সমাজবোধ অত্যন্ত গভীর এবং তার সাহিত্যকর্ম ও চিন্তা-ভাবনাজুড়ে রয়েছে ঔপনিবেশিকতা, সাম্যাজ্যবাদ, নব্য-ঔপনিবেশিকতা এবং এর ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এই প্রবন্ধে নগুগির সমাজচেতনা ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি তার দায়বদ্ধতা, তার বিভিন্ন রচনা, সাক্ষাৎকার ও গবেষকদের মূল্যায়নের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

নগুগির সাহিত্য জীবনের সূচনা থেকেই তার সমাজ-সচেতনতার স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায়। তার প্রথম দিকের উপন্যাস যেমন 'উইপ নট, চাইল্ড' এবং 'দ্য রিভার বিটুইন'-এ তিনি কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মমতা এবং এর ফলে সৃষ্ট সামাজিক বিভাজন ও সংঘাতের চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষত 'অ্যা গ্রেইন অব হুইট' উপন্যাসে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জটিলতা, বীরত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের আশাভঙ্গের বেদনাকে মূর্ত করে তোলেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচক জি. ডি. কিল্ল্যাম মন্তব্য করেন, "নগুগির প্রথম দিকের উপন্যাসগুলো গিকুয়ু সমাজে উপনিবেশবাদের বেদনাদায়ক পরিণতিগুলো অন্বেষণ করে, বিশেষভাবে মাউ মাউ জরুরি অবস্থার সময়কালে।"

ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর নব্য-ঔপনিবেশিক শক্তির উত্থান এবং স্বদেশীয় শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে নগুগির কণ্ঠ আরও শাণিত হয়ে ওঠে। তার বিখ্যাত উপন্যাস 'পেটালস অব ব্লাড'-এ তিনি স্বাধীন কেনিয়ার দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বহুজাতিক পুঁজির আগ্রাসন এবং সাধারণ মানুষের বঞ্চনার এক নির্মম চিত্র অঙ্কন করেন। এই উপন্যাসে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণি-সংগ্রাম এবং শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেন। নগুগি মনে করেন, "ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর উত্তারাধিকারী আফ্রিকান বুর্জোয়ারা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পূর্বতন শাসকদের শোষণমূলক ব্যবস্থারই অনুকরণ করতো।" এই উপলব্দি তার পরবর্তীকালের সাহিত্য ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

নগুগির সমাজবোধের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভাষার প্রতি তার দায়বদ্ধতা। তিনি উপলব্দি করেন যে, ঔপনিবেশিক শক্তি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবেই শোষণ করে না, বরং ভাষাগত ও সাংস্কৃতিকভাবেও আধিপত্য বিস্তার করে। তার যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ডিকলোনাইর্জিং দ্য মাইন্ড: দ্য পলিটিকস অব ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আফ্রিকান লিটারেচার'-এ তিনি আফ্রিকান লেখকদের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, "ভাষা হলো সংস্কৃতির বাহক এবং কোন ভাষা বেছে নেওয়া হবে তা এক জরুরি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।" এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ইংরেজি ছেড়ে মাতৃভাষা গিকুয়ুতে লেখালেখি শুরু করেন এবং তার নাটক 'নগাহিকা ন্দেন্দা' [আমি যখন চাইব তখন বিয়ে করব] এর মাধ্যমে তিনি সরাসরি জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন।

এই নাটকটি কামিরিথু কমিউনিটি এডুকেশন অ্যান্ড কারচারাল সেন্টারে মঞ্চস্থ হয় এবং এর বিপ্লবী চেতনার কারণে তৎকালীন সরকার ভীত হয়ে তাকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে। কারাগারে থাকাকালীন তিনি টয়লেট পেপারে রচনা করেন তার বিখ্যাত উপন্যাস 'কৈতানি মাথিয়াগুই' [ডেভিল অন দ্য ক্রস], যা গিকুয়ু ভাষায় লেখা প্রথম আধুনিক উপন্যাসগুলোর অন্যতম।

নিপীড়িত মানুষের প্রতি নগুগির দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র লেখনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তিনি সক্রিয় রাজনৈতিককর্মী হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার মতে, "অবিচার জর্জরিত সমাজে লেখক কেবল দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না; তাকে অবশ্যই মুক্তির সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।" এই সক্রিয়তার কারণেই তাকে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছে। নির্বাসনে থেকেও তিনি তার লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ এবং সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন।

তার 'মুভিং দ্য সেন্টার: দ্য স্ট্রাগল ফর কালচারাল ফ্রিডমস' এবং 'পেনপয়েন্টস, গানপয়েন্টস, অ্যান্ড ড্রিমস: টুওয়াড আ ক্রিটিক অব দ্য গ্লোবাল হায়ারার্কি অব কালচারাস' গ্রন্থদ্বয়ে তিনি সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও জ্ঞানতত্ত্বের কেন্দ্র থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

গবেষক ও সমালোচকেরাও নগুগির এই সংগ্রামী চেতনা ও সমাজমনস্কতাকে গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সাইমন গিকান্ডি তার 'নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো' গ্রন্থে নগুগিকে শুধুমাত্র একজন দার্শনিক হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন, যিনি ক্ষমতার কাঠামো এবং তার লেখার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছেন। গিকান্ডি বলেন, নগুগির সাহিত্যকর্ম ক্ষমতার স্বরূপ, প্রতিরোধ এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা বিষয়ক এক অবিরাম ধ্যান বা গভীর চিন্তা।" অপরদিকে, ক্যারোল সিকোরষ্কি তার 'ডেভেলপমেন্ট ইন এক্সাইল: নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো'স রাইটিং ১৯৬০-১৯৯৬' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কীভাবে নির্বাসন নগুগির লেখায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং তার চিন্তাকে আরও বিশ্বজনীন করে তুলেছে।"

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোর সর্বশেষ বইয়ের নাম 'দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস: রিফ্লেকশান্স অন ট্রান্সলেশন'। বইটির উপশিরোনাম নিজেই তার মুখ্য বিষয়কে সরবে ঘোষণা করছে, বিষয়টি হচ্ছে 'অনুবাদ'। এটি মূলত নগুগির ভাষার উপনিবেশায়নের ফলে সমাজবোধের যে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে এবং উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলো তার চরিত্র হারায়, তা উঠে এসেছে। বলা যায়, বইটি অনুবাদ গ্রন্থ। তিনি প্রথমে মাতৃভাষায় লিখেছেন। কেননা, তিনি জীবনের এক পর্যায়ে উপলব্দি করেছেন ঔপনিবেশিক ভাষায় লেখা উচিত নয়।

তবে বইটির অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা খুঁজেছেন কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে। কীভাবে অনুবাদ হতে পারে 'বৈশ্বিক সেতু?' অনুবাদের রাজনীতিই বা কী? কী করে এই অনুবাদ হতে পারে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মোক্ষম হাতিয়ার? অন্যান্য প্রশ্ন ও প্রসঙ্গের মধ্যে বইটিতে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নগুগি। সঙ্গে তিনি অনুবাদ নিয়ে এই পর্যবেক্ষণটাও সামনে এনেছেন চমৎকারভাবে, "অনুবাদ হছে বিভিন্ন ভাষার সর্বজনীন ভাষা"।

তার 'ভাষার ভাষা' ধারণাগত ও তাত্ত্বিক দিক থেকে দারুণ লেগেছে, কেননা নগুগি যখন বললেন: যখন অসম ক্ষমতার সম্পর্কের স্তরবিন্যাসে—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী পন্থায়-সাজানো হয়, তখন তা বিপর্যয় সৃষ্টি করে। একভাষিকতা, এই স্তরবিন্যাসের শীর্ষে নিজেকে স্থাপন করে, অধীনস্থ ভাষা ও সংস্কৃতিগুলোকে শ্বাসরূদ্ধ করে। কিন্তু যখন সামনে-সামনে আদান-প্রদানের সংযোগজালে—অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পন্থায় সাজানো হয়, তখন ভাষাগুলো একে অপরকে জীবন দান করে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে: একভাষিকতা হলো সংস্কৃতির কার্বন মনোক্সাইড; বহুভাষিকতা হলো অক্সিজেন। [...] অনুবাদ হলো এমন একটি অন্যতম মাধ্যম, যার মাধ্যমে ভাষা ও সংস্কৃতিগুলো একে অপরকে জীবন দান করে এবং করতে পারে। এটি সামনে-সামনে আদান-প্রদানের সেই সংযোগজাল—সেই গণমান্ত্রিক পন্থাকে সম্ভব করে তোলে।

নগুগি ওয়া থিয়োগোর সাহিত্য ও চিন্তাধারা নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামের এক অসামান্য দলিল। তার সমাজবোধ শুধুমাত্র আফ্রিকার ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়, বরং তা বিশ্বজুড়ে শোষিত ও বঞ্চিত সব মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। ঔপনিবেশিকতা থেকে নব্য ঔপনিবেশিকতা, ভাষার রাজনীতি থেকে সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রাম-প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার লেখনীকে শোষণের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের পক্ষে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তার জীবন ও কর্ম আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, সাহিত্য শুধুমাত্র নান্দনিকতার প্রকাশ নয়, বরং তা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

Comments