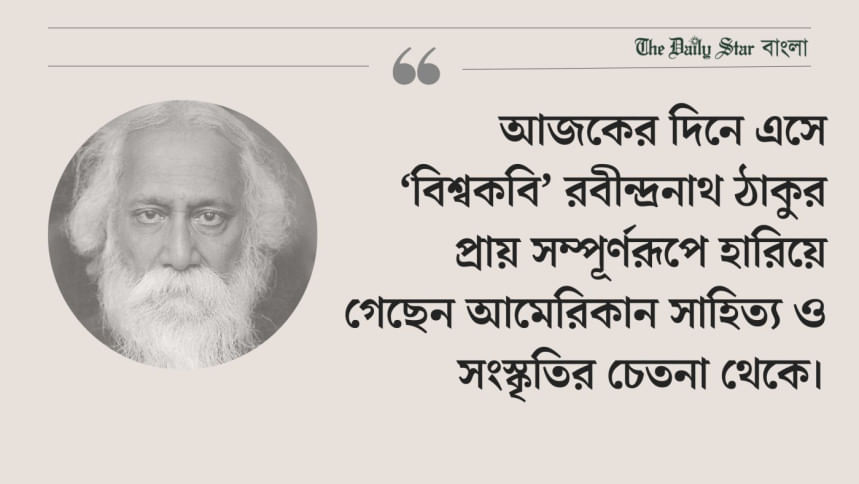

আমেরিকা কেন রবীন্দ্রনাথকে ভুলে যাচ্ছে

বিশ শতকের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে আলোচিত সাহিত্যিকদের একজন। তার কবিতা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা আমেরিকান শ্রোতাদের মন কাড়ে এবং তার অনেক বই স্থান পায় দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলার তালিকায়। কিন্তু আজকের দিনে এসে 'বিশ্বকবি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছেন আমেরিকান সাহিত্য ও সংস্কৃতির চেতনা থেকে।

কেন এমন হলো? কীভাবে এমন একজন নোবেলজয়ী, যিনি পশ্চিমে এক সময়ের 'আধ্যাত্মিক গুরু' হিসেবে পরিচিত ছিলেন, হারিয়ে গেলেন আমেরিকার সাহিত্যিক স্মৃতিপটে?

রবীন্দ্রনাথের উত্থান: এক সাহিত্যিক বিস্ময়

১৯১২ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত গীতাঞ্জলী রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমে পরিচিতির প্রথম ধাপ। নিজেই অনুবাদ করেছিলেন, যেখানে ভূমিকা ছিল উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে 'আধ্যাত্মিক আভা ও সংগীতধর্মী শব্দের মোহনায় ভরা' বলে আখ্যা দেন ইয়েটস।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ পেলেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার—প্রথম অ-ইউরোপীয় হিসেবে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের বহু প্রকাশনা তার লেখা অনুবাদ ও প্রকাশ করতে শুরু করে। 'সাধনা' (১৯১৪), 'দ্য গার্ডেনার', 'ফ্রুট গ্যাদারিং' ও 'দ্য হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' ছিল সে সময়ের পাঠকের পছন্দের তালিকায়। হার্ভার্ড, কলম্বিয়া ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বক্তৃতায় উপচেপড়া ভিড় হতো। এমনকি তিনি সাক্ষাৎ করেন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট ও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সঙ্গেও।

১৯১৩ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলার তালিকায় একাধিকবার ঠাঁই পেয়েছিল তার বই। 'সাধনা' ও 'দ্য রিলিজন অব ম্যান' ছিল তখনকার পাঠকের বিশেষ আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

কীভাবে বিলীন হলেন

সাহিত্যিক রুচির পরিবর্তন

১৯৩০-এর দশকে এসে আমেরিকার সাহিত্যিক ধারা বদলাতে থাকে। আধুনিকতাবাদী লেখকরা, যেমন টিএস এলিয়ট, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও অ্যাজরা পাউন্ড, তুলে আনলেন ভিন্ন এক কণ্ঠ—নিরস, বাস্তববাদী ও শহর-নির্ভর। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদ অনেকের কাছে তখন পুরোনো ঢংয়ের ও অবাস্তব মনে হতে লাগল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে আমেরিকায় উগ্র জাতীয়তাবাদ বাড়তে থাকে। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবাদ, মানবতাবাদ এবং উপনিবেশ-বিরোধী অবস্থান তখন আর জনপ্রিয় থাকেনি।

ওরিয়েন্টালিজম এবং 'পূর্বের সাধু' চিত্রকল্প

রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার একটি কারণ ছিল পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিতে তার 'পূর্বের দার্শনিক গুরু' হিসেবে রূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় পশ্চিমা পত্রপত্রিকা, বক্তৃতা বা সাক্ষাৎকারে 'দ্য ওয়াইজ ম্যান অব দ্য ইস্ট' বা 'দ্য ইন্ডিয়ান সেজ' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পশ্চিমের এক শ্রেণির দর্শক তার কবিতা বা বক্তৃতায় খুঁজে পেতেন এক রহস্যময় ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গুরুর প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু যখন তিনি পশ্চিমা বস্তুবাদ, উপনিবেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে সমালোচনামূলক বক্তব্য দিতে শুরু করেন, তখন অনেকেই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

এডওয়ার্ড সাঈদ তার অরিয়েন্টালিজম বইয়ে বলেন: 'পশ্চিম তখনই পূর্বকে গুরুত্ব দেয়, যখন পূর্ব পশ্চিমের প্রত্যাশা অনুযায়ী কথা বলে। যখন তা সমালোচনামূলক হয়ে ওঠে, তখন সেই কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।' রবীন্দ্রনাথ এই রুদ্ধ কণ্ঠের প্রতীক হয়ে ওঠেন যখন তিন আমেরিকার তীব্র জাতীয়তাবাদ এবং বস্তুবাদের সমালোচনা করেন।

জাতি ও জাতীয়তাবাদের সমালোচনা

১৯১৬ সালে আমেরিকা বক্তৃতা ভ্রমণে এসে কবি জাতি এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে বক্তব্য রাখেন, তা তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। আমেরিকার সংবাদপত্র তার কঠোর সমালোচনা করতে দ্বিধা করেনি। অনেকেই তার বক্তৃতায় উঠে আসা বৈশ্বিক মানবতার ধারণা ও জাতীয়তাবাদের সমালোচনা পছন্দ করেনি, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদ বিরোধী অবস্থানকে অনেকে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরোধী মনে করে নেতিবাচক ভাবে দেখেছিলেন। বিশেষত তিনি যখন বলেছিলেন যে অন্ধ দেশপ্রেম মানবতার ক্ষতি করে, তখন কিছু সংবাদমাধ্যম তাকে 'আদর্শহীন' বলে সমালোচনা করে।

আমেরিকা সফরের মাঝামাঝি সময়ে মিনিয়াপোলিস ট্রিবিউন ঠাকুরকে 'ভারত থেকে আসা সেরা ব্যবসায়ী' বলে আখ্যা দেয়।

১৭ অক্টোবর আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস এক্সপ্রেস কবিকে খুব কড়া ভাষায় সমালোচনা করে লিখে, 'যাই হোক অর্থ রোজগার হিসেবেও আমেরিকানদের প্রয়োজন আছে দেখিতেছি। ঠাকুর মহাশয় তাহাদিগকে তাহাদের ধনের জন্য সমালোচনা করিয়াছেন—কিন্তু সেখানে আসিয়াছেন তো তাহাদের উপার্জিত ধনের কিছু অংশ গ্রহণ করিতে...

এসব সমালোচনাকে আমেরিকায় কবির জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৩০ সালের মহামন্দা

১৯৩০ সালের আমেরিকান মহামন্দা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয়তায় প্রভাব ফেলেছিল। উচ্চ-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি, যারা আগে মূলত রবীন্দ্রনাথের কাজ পড়তেন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বই ক্রয় বা সাহিত্যভিত্তিক চর্চা থেকে কিছুটা সরে আসেন। ফলে তার জনপ্রিয়তা কিছুটা সীমিত হয়।

অনুবাদের দুর্বলতা ও প্রকাশনা সংকট

রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের সিংহভাগই আজও অনুবাদ হয়নি বা হয়েছে দুর্বলভাবে। নিজে যে অনুবাদ করেছেন, তা অনেক ক্ষেত্রে মূল কবিতার সৌন্দর্য হারিয়েছে। আধুনিক পাঠকের কাছে তা হয়ে উঠেছে দুরূহ। এর ফলে নতুন প্রজন্মের আমেরিকান পাঠক রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

১৩শ শতাব্দীর পারস্যের কবি, সুফি সাধক ও ধর্মতাত্ত্বিক জালালউদ্দিন রুমি—যিনি মূলত ইসলামী সুফিবাদের ধারায় কবিতা রচনা করতেন—তার কবিতা আজ আমেরিকার অন্যতম জনপ্রিয় কবিতার উৎস। এই জনপ্রিয়তা রাতারাতি আসেনি; এটি এসেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, অনুবাদ, সংস্কৃতিগত চাহিদা ও আত্মিক অনুসন্ধানের মেলবন্ধনের মাধ্যমে। আমেরিকায় রুমি যেমন নতুন অনুবাদে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, একজন আমেরিকান কবি কোলম্যান বার্কস মতো কোনো সমকালীন 'দোভাষী'র কারণ অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ তেমন কোনো উচ্চমানের দোভাষী পাননি।

ভাষা ও ভূরাজনীতির পরিবর্তন

ভাষা এবং ভূরাজনীতি একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। শীতল যুদ্ধোত্তর সময়ে আমেরিকার দৃষ্টি যেমন চীন ও জাপানের দিকে সরে যায়, তেমনি ইংরেজি ভাষার উত্থান, সাহিত্য বাজারের বিশ্বায়ন এবং নতুন লেখকদের উদ্ভব রবীন্দ্রনাথের মতো আঞ্চলিক ভাষার লেখকদের আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট থেকে কিছুটা আড়ালে ঠেলে দেয়। এর ফলে বাংলা ভাষার সাহিত্য, যদিও গভীর ও বিশ্বমানের, তবুও তা পশ্চিমা পঠনের কাঠামো থেকে একপ্রকার ছিটকে পড়ে।

অবহেলিত, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নন

যদিও মূলধারার আমেরিকান সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথ আজ অনুপস্থিত, কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য ও ধর্ম নিয়ে গবেষণায় তিনি আলোচ্য বিষয়। তার শিক্ষা ভাবনা—বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা, নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষার ধারণা—আজও প্রাসঙ্গিক।

২০১১ সালে রবীন্দ্র জন্মের ১৫০ বছর পূর্তিতে ভারত সরকার ও প্রবাসী ভারতীয়রা একাধিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করার উদ্যোগ নেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় দ্য এসেনশিয়াল ঠাকুর।

তবে এসব উদ্যোগে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়েনি। পুনরুজ্জীবনের জন্য দরকার নতুন অনুবাদ, নতুন পাঠ প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠকে শ্রবণের আন্তরিকতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিলুপ্তি কেবল একজন কবির নয়—এটি পশ্চিমা সাহিত্যকাননের সীমাবদ্ধতার প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন এক সময়ের সবচেয়ে প্রশংসিত 'পূর্বের কণ্ঠ', যিনি বিশ্ব মানবতার বাণী দিয়েছিলেন। আজকের বিভক্ত বিশ্বে তার সেই কথা—'সবাইকে নিয়ে, সবাইকে ভালবেসে'—পুনরায় পাঠযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক। সময় এসেছে আমেরিকা যেন তাকে শুধু স্মরণ নয়, নতুনভাবে পড়ে, বুঝে এবং আপন করে।

তথ্যসূত্র:

১. দত্ত, কৃষ্ণা ও রবিনসন, অ্যান্ড্রু। Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man, ব্লুমসবারি।

২. র্যাডিস, উইলিয়াম (অনুবাদ)। Selected Poems of Rabindranath Tagore, পেঙ্গুইন ক্লাসিকস।

৩. সাঈদ, এডওয়ার্ড। Orientalism, প্যানথিয়ন বুকস, ১৯৭৮।

৪. মুখার্জি, সুনীল কুমার। Tagore in America: A Cultural Biography, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৫. রিনি বানার্জি দত্ত, Tagore and America: A Transcultural History of Reception (1912–2021) (নিউ ইয়র্ক: কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১)।

৬. The New York Times আর্কাইভস, ১৯১৩–১৯৩১।

৭. আলম, ফকরুল ও চক্রবর্তী, রাধা (সম্পা.)। The Essential Tagore, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১।

৮. ইয়েটস, ডব্লিউ.বি. Gitanjali-এর ভূমিকা, ম্যাকমিলান, ১৯১২।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ন্যাশানালিজম, ১৯১৭, প্রকাশক: ম্যাকমিলান অ্যান্ড কো.

১০. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

কৃতজ্ঞতা: হাসান ফেরদৌস, লেখক ও সাংবাদিক

Comments