নববর্ষের সংস্কৃতিতে ‘ইনক্লুসিভ’ সমাজের আকাঙ্ক্ষা

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে রয়েছে নানান রকমের উৎসব। তেমনি একটি বাংলা নববর্ষ। একে ঘিরে রয়েছে আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এখনো দেশের প্রায় কৃষক বাংলা তারিখ হিসেবে বীজ বোনে, ফসল কাটে ও জন্মতারিখ বলে। এইভাবে সামাজিক কাঠামোর সাথে গভীর সম্পর্ক বাংলা দিনপঞ্জীর। বাংলা সন সৃষ্টিতে দুজন মুসলমান শাসকের নাম উল্লেখযোগ্য। একজন সুলতান হোসেন শাহ ও অন্যজন মোগল সম্রাট আকবর। যদিও সবাই জানেন আকবরই বাংলা সনের প্রধান প্রবর্তক।

কৃষি সুবিধার জন্য আকবরের পরামর্শে পণ্ডিত ফতেহ উল্লাহ সিরাজী 'সৌর সন' এবং আরবি 'হিজরি' সালের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেন বাংলা সন। প্রথমে এর নাম ছিল 'ফসলি সন', পরে তা 'বঙ্গাব্দ' বা 'বাংলা নববর্ষ' নামে পরিচিতি পায়। কেউ কেউ মনে করেন বাংলা দিনপঞ্জির উদ্ভব ঘটান রাজা গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক। চন্দ্র বছরের হিসাবে তখন কৃষকশ্রেণির কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো অথচ চাষবাস নির্ভর করতো সৌর বছরের হিসাবের ওপর। আর চৈত্র মাসের শেষ দিনে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকতো। পরদিন পহেলা বৈশাখে ভূমিমালিকরা মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করতেন নিজ অঞ্চলের লোকদের।

শুরু হয় পহেলা বৈশাখ উদ্যাপন। এতে আয়োজন হতো বিভিন্ন উৎসব। ধীরে ধীরে এটি পরিণত হয় সামাজিক অনুষ্ঠানে। তখনকার সময় এই দিনের অন্যতম ঘটনা ছিল হালখাতা তৈরি। হালখাতা মানে নতুন হিসাব। গ্রাম, শহর বা বাণিজ্যিক এলাকা, সকল স্থানে পুরোনো বছরের হিসাব-বই বন্ধ করে নতুন হিসাব খোলার প্রক্রিয়াতে এটি ব্যবহার হতো। আর হালখাতা ধরেই এই সমাজে বহুমাত্রিক মানুষের আনন্দদায়ক উৎসবে পরিণত হল বাংলা নববর্ষ।

গবেষক শামসুজ্জামান খানের মতে, বাংলার মুঘল সুবাদার মুর্শিদকুলি খান প্রথম পুন্যাহ'র রীতি শুরু করেন, যার অর্থ হচ্ছে ভূমি রাজস্ব আদায়ের উৎসবের দিন এবং তিনি বাংলা দিনপঞ্জির সূচনা করার জন্য আকবরের রাজস্বের নীতি ব্যবহার করেন।"

ইংরেজি বছর শুরু হয় মধ্যরাতে। আর বাংলার শুরু ভোরে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। নতুন এক আমেজ, নতুন শক্তি, নতুন পথচলা। গত বছরের গ্লানি মুছে নতুন উদ্দীপনায় এগিয়ে চলা। সূর্যের মতো বাংলা নববর্ষের আলোয় আলোকিত করে আমাদের। নানা রকম পিঠা আর আলপনায় সুসজ্জিত হয় গ্রাম ও শহর। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে বাঙালি। সেভাবে বৈশাখ আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে।

ষাটের দশকে এই প্রসঙ্গে পত্রিকা বলছে- 'বাংলা তারিখ গণনাকে আমরা অনেকেই প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। ইংরাজের অধীনে থেকে থেকে ইংরেজি আদব কায়দা রফত করার সাথে সাথে আরো অনেক কারণে বাধ্য হয়েই ইংরেজি সনকে আমরা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। বাংলা সন মাস কালের অনুসন্ধান গ্রাম্য পন্ডিতদের পাঁজি পুঁথির ভেতরেই প্রায় সীমাবদ্ধ হতে চলেছিল। কিন্তু এর পিছনে আমাদের যে অন্তরের যোগ, তা কিছুতেই মুছে যাবার নয়। মনের মাঝে উঁকি দেয় বাংলা মাসগুলোর আগমনবার্তা। কিন্তু নতুন বছর কেবল এই দিক দিয়েই নতুন নয়। বাংলা ইংরেজি যে কোনো মাসই হোক না কেন, তার প্রথম দিনটিতে আমাদের মনপ্রাণ ভরে দেয় নতুন উৎসাহ, নতুন উদ্দীপনা।" (দৈনিক আজাদ ১৪ এপ্রিল ১৯৫২)

১৯৫৪ সালের পহেলা বৈশাখে তৎকালীন পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক তিনি যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে বলছেন: "আজ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। এই উপলক্ষে আমি আমার একান্ত প্রিয় পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে জানাইতেছি আন্তরিক অভিনন্দন। আর তাহাদের পক্ষ হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের ভ্রাতৃবৃন্দকে জানাইতেছি প্রীতি ও ভালোবাসা এবং বহির্ব্বিশ্বের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা। নূতন পরিবেশে আমাদের যাত্রা হইল শুরু। পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া নবযুগ প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প লইয়া আমরা নববর্ষে পদার্পণ করিলাম।" (দৈনিক আজাদ, ১৪ এপ্রিল ১৯৫৪)

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আগলে রাখা উদার আহ্বান। এর মাঝে আমরা দেখব মুসলমান ধর্মের যেমন কিছু উৎসব আছে, তেমনি হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধের রয়েছে আলাদা উৎসব। এগুলো নিজ নিজ ধর্মের রীতিনীতি মেনে পালিত হয়। অন্যদিকে পহেলা বৈশাখ এমন এক উৎসব, যেখানে কোনো ধরনের দ্বিধা ছাড়াই যে কেউ আসতে পারেন। ফলে একে বলা যায় বাঙালির সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক উৎসব। সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হবার সূত্র। এমনি করে আগামীকালও আনন্দ শোভাযাত্রা, বৈশাখী মেলাসহ থাকবে নানা আয়োজন। চলবে হালখাতা আর মিষ্টিমুখ। তবে ঢাকা-চট্টগ্রামের আয়োজনও চোখে পড়ার মতো।

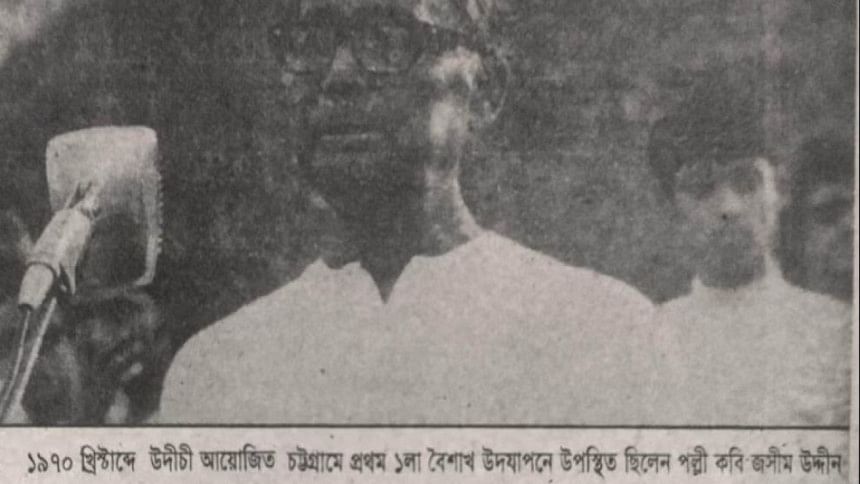

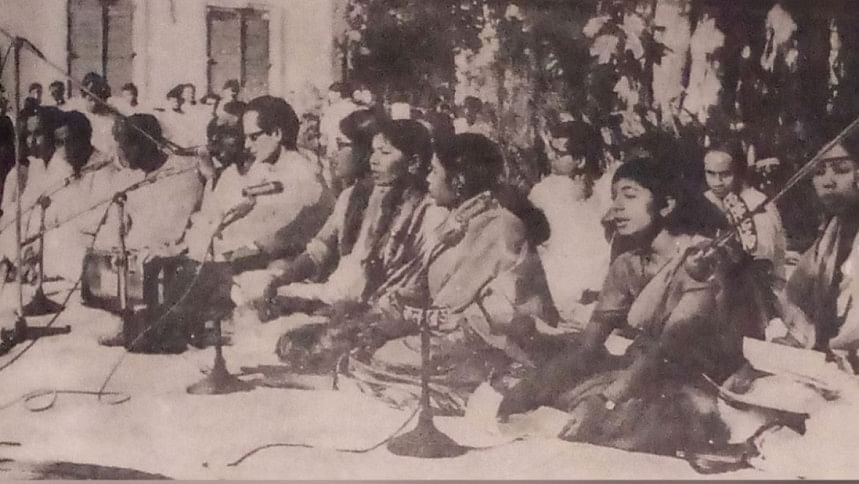

১৯৬৬ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর নেতৃত্বে পুরোনো বাংলা দিনপঞ্জি সংশোধিত হয়। এখানে প্রথম পাঁচ মাসকে ৩১ দিন, আর বাকি মাসগুলোকে ৩০ দিন বানানো হয়। প্রতি অধিবর্ষে ফাল্গুন মাসে ৩১ দিন ধার্য করা হয়। ১৯৮৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে এই দিনপঞ্জি গ্রহণ করে। এরপর, জাতীয় দিনপঞ্জির সূচনা ও প্রতি বছর নববর্ষ ১৪ এপ্রিলেই হয়ে থাকে। তারপর রমনার বটমূলে ১৩৭২ সাল থেকে বৈশাখ উৎসবের আয়োজন করে ছায়ানট। গানে গানে চলে বাঙ্গালির প্রার্থনা সঙ্গীত বিশেষ। ঘটে প্রাণের জাগরণ।

এই দিনে অর্থাৎ নতুন বছরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিবিড় যোগাযোগ ঘটে। কৃষি প্রধান সমাজে গ্রামের মানুষ এখনো ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, নতুন জামাকাপড় পরে এবং আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে যায়। বাড়িঘর পরিষ্কার করা হয় এবং মোটামুটি সুন্দর করে সাজানো হয়। আর এইভাবে বাংলার লোকসংস্কৃতি যদি দেখি, তা হলে দেখব, বিভিন্ন রেস বা জাতির মানুষ মিশে গেছে সংস্কৃতির ধারায়। বহুদিন ধরে একসঙ্গে বাস করা আমাদের অন্তর্লীন করে দেয় একাধিক কমন সংস্কৃতির সঙ্গে, প্রতিবেশী হয়ে ওঠে পরস্পরের আত্মার সারথী। তবে এমন উৎসবে কাছাকাছি হবার মন্ত্র থাকে। যে মন্ত্রে বা নাড়ির টানে গ্রামে যাবেন অনেক। সেখানে অনেকেই অর্থকষ্টে আছেন, সচ্ছলদের প্রতি অনুরোধ তাদের পাশে দাঁড়াবেন।

পাশাপাশি একজন অন্যজনের মধ্যে নিজের অনুরূপকে অনুসন্ধান করে খুঁজে পেলে সে মিশে যান তার সঙ্গে। সেখানে বাংলাভাষী মুসলমান ও হিন্দু ধর্মীয়ভাবে দূরত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেন। এইখানেই বৃহত্তর সংস্কৃতিতে মানুষের অন্তর্ভুক্তি ঘটে, নির্মাণ হবে সোনার বাংলা। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, পয়লা বৈশাখ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক উৎসব। একে ধারণ করে সমাজ চললে- কমবে অস্থিরতা, বাড়বে স্থিতিশীলতা।

সার্বিক বিবেচনায় বৈশাখ উদযাপনের পেছনে রয়েছে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণ। কারণগুলো কমন ধরলে পয়লা বৈশাখ উদযাপনের ক্ষেত্রটিকে ইনক্লুসিভ না করার কোনও যুক্তি থাকে না। ঐতিহাসিক কারণেও একটি বিশেষ ভূখণ্ডে ইনক্লুসিভ হওয়ার দাবি রাখে। এর সঙ্গেই চলে আসে রাষ্ট্র, ক্ষমতা সম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক চিন্তা।

ঊনসত্তর, একাত্তর, পঁচাত্তর ও নব্বইতেও স্বপ্নে পড়ি, হতাশ হই। ২৪ এসে আবার স্বপ্ন দেখি নতুন দিনে, বাংলা নতুন বছরে। বিচিত্র পথে ও মতের সঙ্গে দেখা হয়। এই সুযোগে বাংলা সংস্কৃতির নিজস্বতায় ইনক্লুসিভ সমাজের আকাঙ্ক্ষা তারুণ্যপ্রিয় আমাদের।

'মুছে যাক গ্লানি, ঘুঁচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার পঙ্ক্তির মতো নতুন দিনে সব গ্লানি ভুলে নতুনকে বরণ এবং মানুষদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অন্যতম উদাহরণ বৈশাখ। সবাই নতুন জামাকাপড় পরে বাসা, বাড়িতে বা অফিসে 'শুভ নববর্ষ' বলে শুভেচ্ছা বিনিময়। পারস্পরিক এই লেনদেনেও গড়ে উঠে সামাজিক সম্পর্ক।

দিনটি স্মরণীয় রাখতে অনেক বাসা-বাড়িকে আলপনায় সুসজ্জিত করে রাখে। রাজধানীতে রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ নববর্ষে নতুন এক মাত্রা যোগ করে। রংবেরঙের পাঞ্জাবি–পায়জামা, শাড়ি, রেশমি চুরি পরিধান করে বের হতে দেখা যায় মানুষদের, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়ে সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে। একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, শ্রদ্ধা ও ঐক্যে সৃষ্টি করে অসাধারণ মেলবন্ধন।

প্রখ্যাত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী তার এক লেখায় উল্লেখ্য করেন। ১৯৫১ সালে লেখক-শিল্পী-মজলিশের আয়োজকরা ঢাকার ওয়ারীতে মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে প্রথমবারের মতো নববর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনটি সাধারণ হলেও মঞ্চ সজ্জা ছিল অসাধারণ। এতে বিপুল জনসমাগমেও ঘটে।

প্রসঙ্গত রাষ্ট্রচিন্তক আবুল মনসুর আহমদ বলেন, বহুদর্শনের ফলে শহরবাসীর এই যে মনের বিকাশ ও দৃষ্টির প্রসারতা, এটা তারা লাগাইতে চায় নিজের সমাজের ও দেশের কাজে। অপরের দেখাদেখি নিজের লোককে ভাল করিয়া তুলিবার প্রবল ইচ্ছা জাগে তাদের অন্তরে। তারা হইয়া উঠে রিফর্মিস্ট। তারা নিজেদের চাল-চলনে, আচার-ব্যাহারে, ঈদে-পার্বণে, এমনকি ধর্ম বিশ্বাসে, এক কথায় নিজেদের কালচারে, সংস্কার প্রবর্তন করিয়া সেটাকে করিতে চায় অধিকতর ভব্য, শালীন সুন্দর। (বাংলাদেশের কালচার, ১৯৬৮)

বাস্তবতা হচ্ছে- ঢাকা এখন কসমোপলিটান শহর। বহুচিন্তার ও একাধিক সংস্কৃতি এবং ভাষাভাষীর মানুষের বাস। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব ও ভাবনা। তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবি, অধিকার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একসুরে কথা বলে সবাই (জুলাই আন্দোলন তার প্রমাণ)। এমন উৎসব ভূমিকা রাখে প্রান্ত আর কেন্দ্রের ব্যবধান কমাতে।

চিরকাল মানুষে মানুষে প্রয়োজনীয়তা থেকে ভালোবাসা তৈরি হয়। সমাজের প্রান্তে যখন মানুষ ও সংস্কৃতি একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে, বাড়িয়ে তুলছে আদানপ্রদান। যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতির পরিচয় তথা বাংলাদেশকে বারবার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। ঊনসত্তর, একাত্তর, পঁচাত্তর ও নব্বইতেও স্বপ্নে পড়ি, হতাশ হই। ২৪ এসে আবার স্বপ্ন দেখি নতুন দিনে, বাংলা নতুন বছরে। বিচিত্র পথে ও মতের সঙ্গে দেখা হয়। এই সুযোগে বাংলা সংস্কৃতির নিজস্বতায় ইনক্লুসিভ সমাজের আকাঙ্ক্ষা তারুণ্যপ্রিয় আমাদের।

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী জাতীয় কবির নজরুলের 'ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর'র স্বপ্নের সমাজে আছি আমরা। তাই নতুন দিনে, মনপ্রাণে বলতে চাই আমাদের লড়াই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে, লড়াইটা জারি রাখতে চাই বাংলা নববর্ষেও। স্বৈরাচারের চলে যাওয়া সবার জন্য শিক্ষা। সেই শিক্ষায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্প্রীতিতে রাষ্ট্র নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে।

Comments