রেস্তোরাঁ থেকে খাবার ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন তারা, নেই অধিকার-স্বীকৃতি

অনেকটা যেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতার রানারের মতো। তবে এই রানারের কাঁধে চিঠিপত্র নয়, খাবারের প্যাকেট। সময়ের পরিক্রমায় নাগরিক জীবনে যোগ হয়েছে এই নতুন সেবা। এখন রেস্তোরাঁ থেকে খাবার সরাসরি চলে আসছে গ্রাহকের ডাইনিং টেবিলে।

রেস্তোরাঁ থেকে গ্রাহকের চাহিদা মতো খাবার ঘরে পৌঁছে দেন যারা, আবদুল কাদের তাদের একজন। কাঁধে গোলাপি রঙের ফুডপান্ডা ডেলিভারি ব্যাগ ঝুলিয়ে তিনি ঢাকার যানজট ও খানাখন্দে ভরা রাস্তায় অক্লান্তভাবে নিজের বাইসাইকেলের প্যাডেল চালান।

গ্রীষ্মের প্রখর দুপুর, ঝিরিঝিরি বৃষ্টির সন্ধ্যা বা রাতের ঝড়ো আবহাওয়া—যাই হোক না কেন, কাদের শহরের অবিরাম যানজট কাটিয়ে রিকশা, প্রাইভেট কার, বাস ও মোটরবাইকের সারি পেছনে ফেলে খাবার পৌঁছে দেন গ্রাহকের ঘরে।

শত গ্রাহকের দরজায় কড়া নেড়ে খাবার পৌঁছে দেওয়া কাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। তার প্রতিটি খাবারের ডেলিভারির সঙ্গে মিশে আছে বেঁচে থাকার স্বপ্ন, টিকে থাকার লড়াই।

কাদের মূলত রাজধানীর শেওড়াপাড়া থেকে কাজীপাড়া হয়ে মিরপুর-১০ ও মিরপুর-১১ পর্যন্ত খাবার সরবরাহ করে থাকেন। কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় প্রায় প্রতিটি গলি ও রাস্তা এখন তার নখ-দর্পণে।

ঢাকার অনেক দূরে নেত্রকোণার বাসিন্দা ২২ বছর বয়সী কাদের দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'কৃষক পরিবারে বড় হয়েছি। নিজেদের জমি নেই। বাবা আমার বড় দুই ভাইকে নিয়ে অন্যের জমিতে চাষাবাদ করেন। তাদের কেউই লেখাপড়ার সুযোগ পাননি।'

কাদের তার ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট। পরিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া একমাত্র ব্যক্তি তিনি। আর্থিক কষ্টে নিজের স্বপ্নকে নষ্ট হতে না দেওয়ার সংকল্প নিয়ে ঢাকায় এসেছেন। কাজীপাড়ায় মেসে থাকেন। শহরটি ব্যয়বহুল। তবে এটুকু সুযোগ তার কাছে 'অনেক পাওয়া'।

'ঢাকায় আসার পরই চাকরির দরকার হয়। কয়েকজন বন্ধু ডেলিভারি রাইডার হওয়ার পরামর্শ দেয়। এটি আমার জন্য হাতের কাছে সহজ বিকল্প।'

টিউশনির মতো প্রচলিত খণ্ডকালীন কাজের বিপরীতে খাবার সরবরাহের কর্মী হিসেবে কাজ করার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো—যেকোনো সময় এখানে কাজ করা যায়।

'বেশিরভাগ চাকরিতে সময় বাঁধা থাকে। কঠোরভাবে তা মেনে চলতে হয়। এমন কাজ দরকার যে কাজ করে ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিতে পারি। এই চাকরি আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে। ক্লাস শেষ করে কাজ শুরু করি।'

কিন্তু এই কাজটি তত সহজ নয়। কাদেরের মতো রাইডাররা সময়মতো গ্রাহকের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে গিয়ে প্রায়শই রাস্তায় যানজট, খারাপ আবহাওয়া ও শারীরিক ক্লান্তিতে পড়েন। আরও থাকে গ্রাহকের প্রত্যাশা পূরণের চাপ। দেরিতে খাবার দেওয়ার জরিমানা এড়ানোর চাপও আছে।

তারপরও কাদের এ কাজকে তার জীবনের গন্তব্য নয়, এগিয়ে যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে দেখছেন।

'কাজটা খুবই কঠিন। কিন্তু এটা আমার পড়াশোনার পাশাপাশি ঢাকায় থাকার খরচ মেটাতে সাহায্য করছে। যখনই সম্ভব হয় কিছু টাকা বাড়িতে দিই। এটাই অনেক কিছু।'

মেহেদী হাসান বাবলার জীবনসংগ্রাম কাদেরের জীবনসংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। নীলফামারীর বাসিন্দা বাবলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেননি। ভর্তি হন সরকারি তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে।

পরিবারের কিছু জিনিস বিক্রি করে পাওয়া কিছু টাকা আর কিছু সঞ্চয় দ্রুত শেষ হয়ে যায়। তিনি ডেইলি স্টারকে বলেন, 'কাজ জোগাড় করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি সামলাব কী করে? পরিচিত মানুষ না থাকলে টিউশনিও পাওয়া কঠিন।'

ফুডপান্ডায় ডেলিভারি রাইডার হিসেবে কাজ শুরুর আগে তিনি খিলগাঁওয়ে এক রেস্তোরাঁয় কাজের চেষ্টা করেন। সেই এলাকায় বর্তমানে পাঁচ শতাধিক খাবারের দোকান আছে।

খিলগাঁওয়ের এক বাসায় তিনি আরও দুই শিক্ষার্থীর সঙ্গে থাকেন। বাবলা তার লেখাপড়া ও ডেলিভারির জটিলতা, সাপ্তাহিক আয় ও অল্প পরিমাণে পাওয়া বোনাসের কথা উল্লেখ করে ডেইলি স্টারকে বলেন, 'গত বছরের ডিসেম্বরে ফুডপান্ডায় খণ্ডকালীন কাজ শুরু করি। বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। সপ্তাহে ২২০০থেকে ২৩০০ টাকা পাই। সব অর্ডার শেষ করলে বোনাস মেলে।'

এক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'একবার আমার জোনের বাইরে থেকে অর্ডার এসেছিল। কিন্তু ফিরিয়ে দিইনি। খিলগাঁও থেকে অনেক দূরে টিকাটুলিতে খাবার পৌঁছে দিয়েছি।'

তাদের জীবন কাহিনী জেনে যা বোঝা যায়—গ্রামীণ পরিবেশ ও নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে আসা হাজারো তরুণ তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে গিগ অর্থনীতিতে যোগ দিয়েছেন।

ফুডপান্ডা, পাঠাও, ফুডি ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ দেওয়ায় শিক্ষার্থীদের জন্য তা আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। যারা পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চান তাদের অনেকে এ কাজে যোগ দিচ্ছেন।

যদিও এ ধরনের কাজে টাকা কম তবুও অনেকে থাকা-খাওয়ার পাশাপাশি পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এ কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

গ্রাহকদের পছন্দে পরিবর্তন, ডিজিটাল উদ্ভাবন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দেশে অনলাইন ফুড ডেলিভারির বাজার দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের হিসাব অনুসারে, প্রতিদিন ছয় কোটি টাকা লেনদেন হয়।

তবুও, এই খাতে অস্থিতিশীলতা আছে। উবার ইটস ছিল প্রথম বড় প্ল্যাটফর্ম। ২০২০ সালের জুনে তা বন্ধ হয়ে যায়। পরের বছর বন্ধ হয় সহজ ফুড। ২০১৩ সালে স্থানীয় উদ্যোক্তারা চালু করেন হাংরিনাকি। টিকতে না পেরে এটিও বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়া ই-কমার্স সাইট ইভ্যালির মালিকানাধীন ই-ফুড বন্ধ হয় ২০২১ সালে।

করোনা মহামারির পর এই খাত তরুণদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, এই খাতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে আড়াই থেকে তিন লাখ কর্মী আছেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী। নারী ও তরুণ কর্মীও আছেন।

ফুডপান্ডা সব জেলায় ৪০ হাজার নিয়মিত খণ্ডকালীন কর্মীসহ এক লাখেরও বেশি ডেলিভারি কর্মী নিয়ে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা আম্বারিন রেজা ডেইলি স্টারকে বলেন, 'স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। যদিও প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় এ দেশের বাজার প্রসারিত হয়নি।'

বাংলাদেশসহ ১৪ দেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বার্লিনভিত্তিক ডেলিভারি হিরোর মালিকানাধীন সিঙ্গাপুরের প্ল্যাটফর্ম ফুডপান্ডার এই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'সংকটগুলোর মধ্যে আছে দুর্বল সরবরাহ ব্যবস্থা, ডিজিটাল ব্যবস্থায় অনেকের অনভ্যস্ততা ও ঢাকার বাইরে এই ব্যবস্থার ধীর সম্প্রসারণ।'

২০১৩ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে ফুডপান্ডা বাংলাদেশের ৫০টিরও বেশি শহরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাঁচ হাজারের বেশি রেস্তোরাঁর সঙ্গে অংশীদারিত্ব আছে। প্রতিদিন ৫০ শতাংশেরও বেশি খাবার ডেলিভারি করা হয়। গ্রাহকের সংখ্যা বাড়াতে প্রচুর ছাড় দিতে হয়।

ফুডির প্রধান বিপণন কর্মকর্তা মাসরুর হাসান মিম ডেইলি স্টারকে বলেন, 'এই খাতের সবচেয়ে বড় সংকটগুলোর মধ্যে একটি হলো ডেলিভারি রাইডারের সংকট। সরবরাহকর্মী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

মাসে আনুমানিক ৭০-৮০ হাজার অর্ডার আসে। ফুডি বর্তমানে প্রায় ২০ শতাংশ অর্ডার কভার করে বলে দাবি করে বলেন, 'ব্যবসা চালানোর খরচ জোগাড় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই অনেকে টিকে থাকতে পারেনি।'

পাঠাওর ফুড ডেলিভারি রাইডার মো. রবিন ডেইলি স্টারকে বলেন, 'গ্রাহকরা প্রায়ই দেরির জন্য আমাদের দোষ দেন। তারা কী বুঝতে চান না আমাদের প্রথমে রেস্তোরাঁ থেকে খাবার নিতে হয়। তারপর তা পৌঁছে দিতে হয়। এতে সময় লেগে যায়।'

'কেউ বোঝেন। কেউ বুঝতে চান না। আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তিরস্কৃত হই তখন অনেক দুঃখ পাই।'

বরিশাল থেকে আসা রবিন তার পরিবারকে সহায়তার জন্য এসএসসির পর পড়ালেখা ছেড়ে দেন। দুই বছর আগে পাঠাওয়ে যোগ দেওয়ার আগে রেস্তোরাঁয় কাজ করেছিলেন। তেজগাঁও, মহাখালী ও কাকলী-বনানীতে খাবার সরবরাহ করেন তিনি।

পাঠাওয়ে সন্ধ্যার পর কাজ করা তিতুমীর কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ সাগর সরকার ডেইলি স্টারকে বলেন, 'এটি আমার জন্য সুবিধাজনক। কিন্তু এটা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নয়। যখন আমার নিজের পরিবার হবে তখন এই টাকায় সংসার চালানো যাবে না।'

সুযোগ-সুবিধা দেখে এই প্ল্যাটফর্মে কাজ শুরু করেন গাজীপুরের কাপাসিয়ার এই বাসিন্দা। মাসে তার আয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। এই টাকায় তিনি নিজের ও পরিবারের খরচ মেটানোর চেষ্টা করেন।

পশ্চিম রাজাবাজারে তিনি ঘর ভাড়া দেন সাড়ে তিন হাজার টাকা। তার বাবা রিকশাচালক। মা গৃহিণী।

রেস্তোরাঁ চেইন পিৎজা বার্গের খিলগাঁও শাখার এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডেইলি স্টারকে বলেন, 'ডিজিটাল ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মের দ্রুত প্রসারের কারণে রেস্তোরাঁর সংখ্যাও বেড়েছে।'

মিরপুর-১০ নম্বরের রাব্বানী হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টেও খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। এর এক কর্মী আনিসুর রহমান ডেইলি স্টারকে বলেন, 'চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় খাবারের জন্য রাইডারদের প্রায়ই লাইন দিতে হয়। মাঝেমধ্যে একটু দেরি হয়।'

পাঠাওর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাহিম আহমেদ ডেইলি স্টারকে বলেন, 'নিরাপদ, শক্তিশালী ও দক্ষ কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠাও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। নারী-পুরুষ সবার জন্য কাজের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করছে।'

গ্রাহকদের মত

মিরপুরের বাসিন্দা সাইফ হাসনাত কয়েকটি প্ল্যাটফর্মের দুর্বল প্যাকেজিং ব্যবস্থার সমালোচনা করে ডেইলি স্টারকে বলেন, 'ভাত-তরকারির মতো খাবার প্রায়ই পলিথিনে স্ট্যাপল করে নিয়ে আসে। গরম তৈলাক্ত খাবারের জন্য পলিথিন মোটেই স্বাস্থ্যকর বা নিরাপদ নয়।'

দেরিতে ডেলিভারি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা আল আমিন হোসেন।

তিনি ডেইলি স্টারকে বলেন, 'রাইডাররা যানজট বা রেস্তোরাঁয় দেরি হওয়াকে দায়ী করেন। আসলে সমস্যাটি হচ্ছে খুব কম সংখ্যক রাইডারকে বিশাল এলাকায় খাবার সরবরাহ করতে হয়। অনেকে অন্যায়ভাবে রাইডারদের দোষ দেন। এমনকি গালি-গালাজও করেন। কখনো টিপস আটকে রাখেন।'

রাজধানীর তেজকুনি পাড়ার গ্রাহক আবু মাসুম প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বেঁধে দেওয়া কমিশনের বিরুদ্ধে বলেন, 'যদি এই হার খুব বেশি হয় তবে রেস্তোরাঁগুলো নিজেরাই খাবার সরবরাহ করতে পারে।'

স্বীকৃতি নেই গিগ কর্মীদের

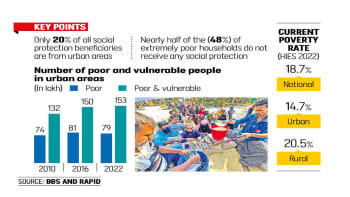

রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট'র (র্যাপিড) নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবু ইউসুফ ডেইলি স্টারকে বলেন, 'অর্থনীতি বড় হওয়ার পাশাপাশি অনেক পরিবারের আয় বেড়েছে। ফলে রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আনিয়ে খাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এমনটি শুধু পশ্চিমের দেশগুলোতেই নয়, দক্ষিণ এশিয়াতেও দেখা যাচ্ছে।'

'শহরের ব্যস্ত জীবনে রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আনানো বিশ্বব্যাপী ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।'

তার মতে, 'মানুষ ঘিঞ্জি শহরে চলাফেরা পছন্দ করছেন না। ঘরে বসে খেতে বেশি পছন্দ করছেন।'

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ আরও বলেন, 'খাবার সরবরাহ ও রাইড শেয়ারিং এখন কাজের নতুন ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। তবে এ খাতকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। খাবারের নিরাপত্তা ও সেবার মানে নীতিগত ফারাক আছে।'

ডাটাসেন্সের প্রধান কল্পনাকারী ও অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য অনন্য রায়হান ডেইলি স্টারকে বলেন, 'গিগ অর্থনীতির কর্মীদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। তাদের স্বাধীন উদ্যোক্তা হিসেবে দেখা হয়। কাজ করলেই পারিশ্রমিক। তা না হলে আয় নেই। তারা প্রায় সারাদিনই গ্রাহকের অপেক্ষায় কাটিয়ে দেন।'

তিনি মনে করেন, শ্রম আইনে ফাঁক থাকায় এই কর্মীরা সুবিধা পাচ্ছেন না।

'যদিও তাদের কাজ পূর্ণকালীন চাকরির সঙ্গে মিলে যায়, তবুও শ্রম আইনের অধীনে তাদের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। স্বাধীন কর্মী হিসেবে দেখা হয়। আইনি শূন্যতার কারণে তাদের সুরক্ষা মিলছে না।'

'যেমন, এই কর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিকদের মজুরি, বাড়তি সময় কাজের টাকা, বিমা বা মাতৃত্বকালীন ছুটি পান না।'

তিনি আরও বলেন, 'যেহেতু রাইডাররা বেতনভুক্ত কর্মচারী নন, তাই ন্যূনতম মজুরির মানদণ্ড পূরণের জন্য তাদের প্রায়ই সপ্তাহে ১০০ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়। মানসম্মত কর্মঘণ্টার তুলনায় তা আড়াই গুণেরও বেশি। এটি স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।'

তার ভাষ্য, এ ছাড়াও, সময়মত খাবার সরবরাহের চাপ থাকে। অনেক প্ল্যাটফর্মে বোনাস পাওয়ার জন্য ৩০ মিনিটের মধ্যে ডেলিভারি দিতে হয়। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে খুব কমই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। বেশিরভাগ প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের দুর্ঘটনা বিমা দেয় না।

তিনি আরও বলেন, 'যেহেতু এই কর্মীরা আইনত শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত নন, তাই পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য সুবিধা তাদের নেই। সোজা কথায়, আইনি সুরক্ষার অভাবে তারা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না।'

Comments