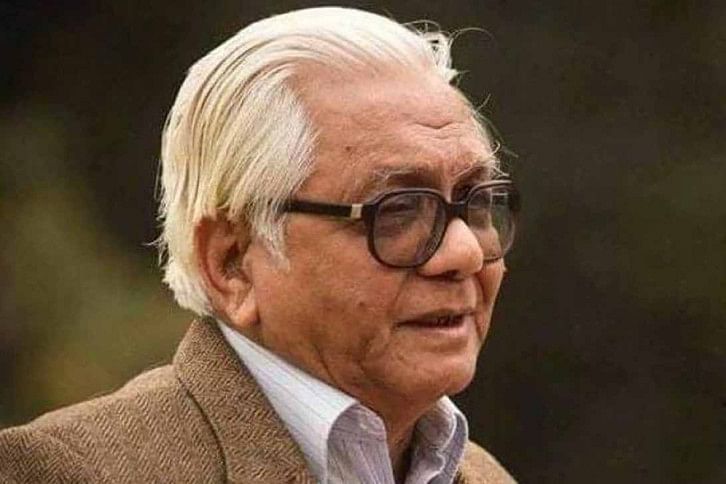

মাতৃভাষা নিয়ে এমন হীনমন্যতা আর কারও মধ্যে দেখা যায় না: বদরুদ্দীন উমর

বদরুদ্দীন উমর—দেশের প্রখ্যাত গবেষক, লেখক, তাত্ত্বিক ও কমিউনিস্ট নেতা। তিন খণ্ডে রচিত তার গ্রন্থ পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ভাষা আন্দোলনে গণ-মানুষের সংশ্লিষ্টতা, সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার, শিক্ষা, সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্প্রতি দ্য ডেইলি স্টারের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।

ডেইলি স্টার: আপনার লেখা তিন খণ্ডের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত। ভাষা আন্দোলনের গবেষণার সঙ্গে কেন তৎকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গও তুলে আনলেন? এটি কি প্রথম থেকেই সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক করেছিলেন?

বদরুদ্দীন উমর: ভাষা আন্দোলন কোনো আধ্যাত্মিক আন্দোলন ছিল না। এটি কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলনও নয়। প্রথম থেকেই এটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই ভাষা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আমি যখন ভাষা আন্দোলনের ওপর কাজ করতে গেলাম, তখন আমার মনে হয়েছিল ভাষা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর ওপরেও আলোকপাত করা জরুরি।

ডেইলি স্টার: আমরা জানি ভাষা আন্দোলন দুটি পর্যায়ে হয়েছে। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে। এই দুই পর্বের আন্দোলনে আপনি বিশেষ কী পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন?

বদরুদ্দীন উমর: ভাষা আন্দোলনের দুই পর্যায়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল। কারণ আটচল্লিশ সালের ভাষা আন্দোলন ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে কৃষক, শ্রমিক, জনতাসহ গণমানুষ সংযুক্ত ছিল না। এমনকি পুরান ঢাকার বাসিন্দারাও এর সমর্থনে ছিলেন না। এমনও দেখা গেছে আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্ররা আন্দোলনের স্বপক্ষে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে নবাবপুর রোডের দিকে গিয়েছিল, তাদেরকে তারা মারধরও করেছিল। কিন্তু বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়াল। তখন আন্দোলনে সমগ্র দেশব্যাপী গণমানুষ শামিল হয়েছিল। বিশেষ করে ২২ ফেব্রুয়ারিতে পুরান ঢাকায় যে মিছিল হয়েছিল তার প্রধান শক্তি ছিল পুরান ঢাকার মানুষেরা। এমনকি যারা এক ধরনের ভাঙা উর্দুতে কথা বলত, তারাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আর দেশের অন্যত্র তো রয়েছেই। দেশের অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছিল কোনো রাজনৈতিক দলের উদ্যোগ ছাড়াও কৃষক-শ্রমিক-জনতা নিজ উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। যারা স্বীয় উদ্যোগেই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।

ডেইলি স্টার: আপনার বইয়ে আপনি তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা ও প্রেক্ষাপটগুলো তুলে এনেছেন। রাজনৈতিক এই আন্দোলনগুলো ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে কতটা গুরুত্ব বহন করেছিল?

বদরুদ্দীন উমর: দেখুন আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চার বছরের ব্যবধানে কী এমন হলো যে বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলন দাবানলের মতো সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ল- নিশ্চয়ই এর অনেক কারণ ছিল। সাতচল্লিশ থেকে একান্ন সাল পর্যন্ত দেশে অনেকটা দুর্ভিক্ষের মতোই ভীষণ খাদ্যাভাব ছিল। বিশেষত করে দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলে মানুষের হাতে কাজ ছিল না। একদিকে জিনিসপত্রের যেমন দাম বাড়ছিল, অন্যদিকে কৃষকরা ফসলের মূল্য পাচ্ছিল না। ফলে গ্রামাঞ্চলে মানুষ ধীরে ধীরে ফুঁসে উঠেছিল। ফলে তারা সরকারের বিরোধী হয়ে উঠল। যার প্রতিফলন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন তো বটেই, এর আগেও আমরা দেখতে পেয়েছি। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলে যে প্রাদেশিক পরিষদের উপ-নির্বাচন হয়েছিল সেখানে মুসলিম লীগের প্রার্থী করোটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী শামসুল হকের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। অথচ খুররম খান পন্নী জমিদার ছিলেন, নির্বাচনী প্রচারণায় বিস্তর টাকা পয়সাও খরচ করেছিলেন। তার পক্ষে মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা পর্যন্ত প্রচারণা চালিয়েছিল। অন্যদিকে শামসুল হকের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকসহ গ্রামের সাধারণ মানুষ। নির্বাচনে খুররম খান পন্নীর জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের মধ্যেই মুসলিম লীগের অবস্থা এমন খারাপ হয়েছিল। সাতচল্লিশ সালে মুসলিম লীগের পক্ষে যে সমর্থন ছিল তা বায়ান্নতে এসে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অবস্থানে চলে যায়।

ডেইলি স্টার: ভাষা আন্দোলন নিয়ে কাজ করার বিষয়ে প্রথম কবে ভাবলেন? এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ থেকে আপনার কর্ম পরিকল্পনা কেমন ছিল? আপনার এই গবেষণায় নিশ্চিতভাবে অনেকের তথ্যগত সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। কীভাবে তথ্যগত সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

বদরুদ্দীন উমর: ভাষা আন্দোলনের উপর আমি বিস্তারিত কাজ শুরু করি ঊনসত্তর সালে। আরেকটি কথা হলো, আমি তো বাইরের লোক। ১৯৫০ সালে বর্ধমান থেকে ঢাকায় এসেছিলাম। ফলে এখানকার ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না। আর তখন পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের ওপর তেমন কোনো কাজও হয়নি। ফলে আমার সামনে কোন লাইব্রেরি, বইপত্র কিছুই ছিল না। কেবল ফেব্রুয়ারি মাস এলেই লোকে গদগদ হয়ে বলত, এটা একটা মহান আন্দোলন, বিশাল আন্দোলন। তথ্য জোগাড় করাটাও চ্যালেঞ্জের ছিল। প্রথমে ঠিক করলাম কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তি, কর্মীর সাক্ষাৎকার নেব। এজন্য প্রথমে কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তার কাছে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল বিবরণ পেলাম। এছাড়া খবরের কাগজ জোগাড়ের চেষ্টা করলাম। তবে বেশি কিছু পাইনি। তমদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক সৈনিক ও সিলেট থেকে প্রকাশিত মাহমুদ আলী সম্পাদিত নও বেলাল পত্রিকার সংখ্যা পেয়েছিলাম। ওই দুটি পত্রিকায় ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির সমসাময়িক বিষয়ের উল্লেখ থাকত। ওই দুটি পত্রিকা না পেলে পত্রিকা থেকে তেমন কিছুই পেতাম না। এর পরে অলি আহাদ, আবদুর রশিদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তাদের কাছে কিছু লিফলেট, প্যামফ্লেট পেয়েছিলাম। শহীদুল্লা কায়সার আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির আর্কাইভ থেকে পার্টির তৎকালীন লিফলেট, সার্কুলার জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এই তথ্যগুলো ভীষণ কাজে লিখেছিল।

এরপর একদিন তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনিও আমাকে বেশ কিছু লিফলেট, প্যামফ্লেট দিয়েছিলেন। মূলত তার কাছেই সবচেয়ে বেশি লিফলেট, প্যামফ্লেট পেয়েছিলাম। উনি আবার লিফলেট প্যামফ্লেটের গায়ে তারিখ লিখে রাখতেন। যা আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছিল। কারণ তখনকার দিনে লিফলেট প্যামফ্লেটে তারিখ লেখা থাকত। তারপর একদিন তিনিই আমাকে বললেন, 'দেখুন আমার কাছে একটা ডায়েরি আছে, তখন আমি ডায়েরি লিখতাম, আপনার কাজে আসবে কিনা আমি জানি না।' আমার অনুরোধে তিনি ডায়েরি দিতে সম্মত হলেন। একটা পুরোনো থলের মধ্যে ডায়েরিগুলো ছিল। ডায়েরিগুলো সব ইংরেজিতে লেখা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত নিয়মিত ডায়েরি লিখেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। তথ্যগত বিষয়ে এটি একটি স্বর্ণখনি ছিল। আমি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের ডায়েরি রাখলাম।

এই ডায়েরিতে তিনি কোন জায়গায় মিটিং হচ্ছে, কারা সেখানে উপস্থিত ছিল, কে সভাপতিত্ব করেছেন, কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে এসব খুঁটিনাটি বিষয়ও উল্লেখ করেছিলেন। তথ্যগত বিষয়ে এই ডায়েরি আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছিল। এভাবে বিভিন্ন পত্রিকা, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎসহ নানাভাবে আমাকে তথ্য জোগাড় করতে হয়েছে।

আমার একটা অভ্যাস হচ্ছে- কোনো বানানো কথা, কোনো কাল্পনিক কথা, কোনো ইচ্ছে পূরণের মতো ব্যাপারগুলো থেকে আমি সতর্ক ছিলাম। এজন্য আমাকে অনেকে বিশ্রী ভাষায় গালাগালিও করেছে। কিন্তু আমি তথ্যের বাইরে কোন কিছুই লিখিনি।

শেখ হাসিনা যেমন প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারি মাস এলেই বলতো, আমি নাকি ভাষা আন্দোলনে তার বাবার ভূমিকা খর্ব করেছি। কিন্তু তার বাবার কী ভূমিকা ছিল তা সে নিজেই জানে না। দুই বছর আগে সাক্ষাৎকারে সে বলেছে, আমার বাবা ভাষা আন্দোলনের জন্য বারবার জেলে গেছেন। যার কোন ভিত্তি নেই। তার বাবা ভাষা আন্দোলনের সময় বারবার জেলে যাননি। এটি ঠিক যে তিনি বিভিন্ন আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য জেলে গেছেন। কিন্তু তা ভাষা আন্দোলনের জন্য নয়। ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ অন্য অনেকের মতো পাঁচ দিনের জন্য তিনিও জেলে গিয়েছিলেন। ১৬ মার্চ মুক্তি পেয়েছিলেন। এছাড়া ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে শেখ মুজিবের কোন সম্পৃক্ততা ছিলোনা। বায়ান্ন সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি ফরিদপুর জেলে ছিলেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে তাকে ফরিদপুরে ট্রান্সফার করা হয়েছিল। ফলে ভাষা আন্দোলনে তার নেতৃত্ব দেওয়ার কথা কোন প্রশ্নই ছিল না। তাছাড়া তখনকার দিনে আওয়ামী লীগেরও তেমন গুরুত্ব ছিল না। তবে সাংগঠনিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যুবলীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বায়ান্ন সালে অলি আহাদের ভুমিকাই সবচেয়ে বেশি ছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে মূলত গণমানুষ সম্পৃক্ত হয়েছিল। তাই আমার বইও আমি পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলাম।

ডেইলি স্টার: ভাষা আন্দোলনের ৭০ বছরের বেশি অতিক্রান্ত হলো। আমাদের রাষ্ট্রের জন্মেরও ৫৪ বছর পেরিয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভাষা আন্দোলনে গণমানুষ সংযুক্ত হয়েছিল তা আমরা স্বাধীন দেশে কতোখানি বাস্তবায়ন করতে পেরেছি বলে আপনার মনে হয়?

বদরুদ্দীন উমর: এটি সত্য যে বাংলা ভাষাকে আমরা যে জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সে অবস্থানে নিতে পারিনি। শুধু রাষ্ট্রভাষাই নয়, বাংলাকে গণমুখী করার কথা ছিল, আমরা তা পারিনি। এখনো আমি দেখি, ঢাকাতে এখনো এমন অনেক বাঙালি পরিবার আছে যারা ঢাকাতে বসে পরিবারের মধ্যেই ইংরেজিতে কথা বলাকে বাহাদুরি মনে করে। আর দেশের বাইরে বাঙালি যারা আছে তারা তো বাংলা শেখেই না। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে যা পড়ানো হয় তার মধ্যে বাংলার কোনো গুরুত্ব নেই। অনেক বাঙালি ছাত্র এখন বাংলাই পড়তে জানে না, আগ্রহটুকুও বোধ করে না। এ বিষয়টি বাঙালি ছাড়া বোধহয় দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। বাঙালি জাতি নিজেকে নিয়ে অনেক গর্ব করে। কিন্তু মাতৃভাষা নিয়ে এমন হীনমন্যতা আর কারও মধ্যে দেখা যায় না।

ডেইলি স্টার: কেন আমরা বাংলাকে সর্বস্তরের ভাষা হিসেবে গ্রহণযোগ্য করতে পারিনি। সর্বস্তরে বাংলা চালু করতে আমাদের কোন কোন সীমাবদ্ধতা ছিল বলে আপনার মনে হয়?

বদরুদ্দীন উমর: বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরবর্তীতে ছাপান্ন সালেই তো পাকিস্তান সরকার বাংলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিয়েছিল। এ তো গেল রাষ্ট্রের কথা। কিন্তু যারা আন্দোলন করেছিল তারাই বা বাংলাকে সর্বস্তরের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে কতটা রাজি ছিল? দেশে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর শিক্ষার মান কম। সেজন্য উচ্চবিত্তরা তো বটেই, মধ্যবিত্তরাও বাংলা মাধ্যম স্কুলে নিজের সন্তানদের পাঠাতে চান না। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠান। ফলে বাংলা ভাষা নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো আগ্রহও সৃষ্টি হয় না। এতদিন পরে এখনো বাংলা চালু করতে হবে বলে আন্দোলন হয়, এটি বলাটাও প্রচণ্ড লজ্জাজনক। তবে আমি শাসক শ্রেণির বড় দায় দেখি। মূলত শাসক শ্রেণি চায়নি বলেই হয়নি। অথচ দেশ স্বাধীনের পর আমাদের সামনে বড় একটি সুযোগ ছিল। তখন আমাদের সামনে পৃথিবীটাই উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। যারা কখনো কলকাতাতেও যায়নি তারাও জাপান, আমেরিকা, ইউরোপে যেতে শুরু করল। এটি বাংলার বিকাশের জন্য একটি বড় সুযোগ ছিল। কিন্তু এই গ্যাঁড়াকলে পড়ে উল্টো বাংলা ভাষার অবস্থা আরও খারাপ হলো। কারণ এদেশের মানুষ মনে করল, বাংলা ভাষার চেয়ে ইংরেজির গুরুত্ব অনেক বেশি। ভাষা আন্দোলনের মতো এমন একটি স্ফুলিঙ্গ যেভাবে দাবানলে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা ছিল অবিশ্বাস্য। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের যে প্রতিফলন আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় পড়ার কথা ছিল তা আমরা ধারণ করিনি। এটি না হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল আমাদের শাসকশ্রেণি। তাদের চরিত্র বিচার করা জরুরি। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রেণির প্রশ্ন তো আলোচনাই হয় না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একটি শ্রেণির শাসন বরাবরই ছিল, এখনো আছে। কিন্তু কেউই শ্রেণি সম্বন্ধে আলোচনা করতে চায় না।

ডেইলি স্টার: বাংলাদেশে বাংলা ভাষার সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত অবস্থান এখন কোথায়? এক্ষেত্রে আপনি কোনো ধরনের সংকট দেখতে পান?

বদরুদ্দীন উমর: আমাদের দেশে এখন যারা সাহিত্যকর্ম করে থাকেন তারাও মিডিওকার ধরনের। তাই এখানে বড় মাপের কোনো সাহিত্যিক তৈরি হয় না। দেশে একটি বইমেলা হয়, যেখানে হাজার হাজার বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই হাজার হাজার বইয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়তো একশ দেড়শ বই পড়ার মতো। বাকিগুলো পড়ার মতোই নয়। প্রকাশকরাই আমাকে বলেছেন, দেখেন কী সব বইপত্র বের হচ্ছে, স্রেফ আবর্জনা। এভাবেই চলছে। লিখছে অনেক লোক। কিন্তু লিখলে তো হবে না, কী লিখছে সেটা দেখতে হবে তো।

সবগুলো বই বের হচ্ছে রঙচঙে প্রচ্ছদে। সবাই এখন প্রচ্ছদ দেখেই বই কেনে, ভেতরে কিছু নেই। এই বই থেকে শিক্ষা পাওয়ার মতো কী আছে? এসব থেকে মানুষের চিন্তা, উন্নতি, বিকাশের কোনো সম্ভাবনাও তো দেখি না।

ডেইলি স্টার: এ থেকে আসলে উত্তরণের উপায় কী?

বদরুদ্দীন উমর: উত্তরণের আগে বলতে হবে সরকার কী করছে। দেখুন সরকার এই নিম্নমানের সাহিত্যকর্ম নিরাপত্তা দেয়ার জন্য বইমেলায় অন্য দেশের বই বিক্রি পর্যন্ত বন্ধ রেখেছে। সরকার মূর্খতাকে, সাহিত্যের নিম্নমানকে প্রশ্রয় দিয়ে বইমেলাকে কেবল বাংলাদেশি লেখক প্রকাশকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। অথচ এটি যদি দুনিয়ার জন্য খুলে দিত, তবে এখানে অন্য দেশের বই, বিশ্ব সাহিত্যের মানসম্মত বই এখানে আসতে পারত। এতে সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যই উপকৃত হতো। কিন্তু এটিকে দেশের বুদ্ধিজীবী, লেখক প্রকাশকেরা হুমকি বলে মনে করে। এজন্য কখনো বইমেলাকে উন্মুক্ত করে দেয়ার দাবি ওঠে না।

ভারতে তো নানা ধরনের অপকর্ম হচ্ছে, শয়তানি হচ্ছে কিন্তু সেই সেখানে লেখাপড়ার শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে। ভারতে আবুল কালাম আজাদের সময় যে সমস্ত ভাষায় ভালো সাহিত্য রচিত হতো সেই সাহিত্যকর্ম এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনূদিত হতো। একইসঙ্গে অনূদিত প্রথম সংস্করণেও সরকার সহায়তা করত। আর আমাদের দেশে ঘরের সব দুয়ার বন্ধ করে রেখেছে। আমাদের দেশে উর্দুর বিরুদ্ধে যেন এক বিরাট শত্রুতা আছে। দেশের মানুষ উর্দু, হিন্দি গান শোনে, সিনেমা দেখে কিন্তু একজন উর্দুতে কথা বললে তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন সে একটা বাজে লোক। এটি তো আধুনিক জ্ঞানমনস্ক সমাজের চিত্র হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গেও এখন বাংলা ভাষা ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জ্ঞানের সাগরে বাংলা ভাষা যেন একটা দ্বীপের মতো হয়ে গেছে। ইউরোপের দিকে তাকান, সেখানে প্রতিটি ভাষার সঙ্গে প্রতিটি ভাষার বিনিময় রয়েছে। ইউরোপের লোক নিজের ভাষা ভালো করে জেনে অন্য আরেকটি ভাষা শেখে। ভাষার মধ্যে যখন সংস্কৃতির আদান প্রদান হয় তখন প্রতিটি ভাষাই সমৃদ্ধ হয়। আর এখানে বাংলা সমস্ত ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, এতে ভাষার বিকাশও কিছু হচ্ছে না।

ডেইলি স্টার: আপনি বা আপনাদের প্রজন্ম দীর্ঘ সময় ধরে মননশীলতার চর্চা করে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী বা এখনকার প্রজন্ম সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারছে না কেন?

বদরুদ্দীন উমর: ষাটের দশকেও বাংলা ভাষার যে চর্চা হতো তা অনেকখানি শেষ হয়ে গেছে। চর্চা বলতে গবেষণা, ভাষার অনুসন্ধান বোঝাচ্ছি। বিদ্যা চর্চা, জ্ঞানের চর্চা বলে যে একটা কিছু আছে, তা এদেশ থেকে উঠেই গেছে। আর শিক্ষার যে চর্চা তা তো হারিয়েই গেছে। উচ্চশিক্ষা, শিক্ষার উচ্চ মান কাকে বলে তা সম্পর্কে এদেশের মানুষের কোনো ধারণাই নেই। এরা মনে করে কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় বানালেই শিক্ষার মান বাড়বে! আরেকটা কথা হলো নিজ ভাষার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজ ইতিহাসকে ভুলে কেউ কখনো শীর্ষ অবস্থানে যেতে পারে না।

ডেইলি স্টার: আপনি একটা সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে সংগঠিত করেছেন। তখন শহরের বাইরে গ্রামেগঞ্জে বাম রাজনীতির একটি শক্ত ভিত্তি ছিল। এখন সেই অর্থে গ্রামে প্রগতিশীল রাজনীতি চর্চা দেখা যায় না। এর কারণ কী?

বদরুদ্দীন উমর: আমাদের সময় আমি প্রচুর গ্রামে ঘুরেছি। কৃষক সমিতি থেকে কৃষকদের নিয়ে অনেক সংগঠনও করেছি। গরিব কৃষকদের বাড়িতে থেকেছি, শীতকালেও তাদের বারান্দায় ঘুমিয়েছি, তাদের সাথে মিশেছি। আমার সময়েও আমি অনেককে আমার মতো করে মিশতে বলেছি, কিন্তু তারা তাতে পাত্তা দেয়নি। ফলে কৃষক সংগঠনগুলো আমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমে ওই সময় দাঁড়ালেও পরবর্তী পর্যায়ে আর দাঁড়ায়নি।

আমি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলাম তখন ভীষণ খারাপ সময় ছিল। যে সময় মানুষ বরং রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে 'ইয়া নফসি, ইয়া নফসি' করছে। একটি গোষ্ঠী সমাজমুখী থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দিকে এগোচ্ছে। এই পরিবেশের মধ্যেই আমাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সুতরাং তখনো যে ভালো ছিল এমন না। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভিত্তি তৈরি করতে হয়েছে। আবার গ্রামের এই চর্চা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে দেশের পরিস্থিতিও সংযুক্ত। কেউই আশা করেনি নয় মাসের মধ্যে আমরা একটা স্বাধীন দেশ পাব। পাকিস্তান আমলে এখানকার বাঙালিদের জন্য সুযোগ সুবিধা তো অনেকটাই সীমিত ছিল, কিন্তু বাহাত্তর সালে এসে দেখা গেল, আকাশই হচ্ছে আমাদের সীমানা। সবরকম সুযোগ সুবিধা খুলে গেল। একদিকে মানুষজন লুট করতে শুরু করল। অন্যদিকে কাজকর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হলো। আগে যে মানুষগুলো সমাজের জন্য চিন্তা করত তারা আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করলো। চোখের সামনে যে সুযোগ সুবিধা তারা দেখেছিল, তাতেই তারা আত্মনিয়োগ করল।

ছাত্র সমাজের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ব্রিটিশ আমলে, পাকিস্তান আমলে ছাত্ররা তো সমাজে একটা ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাকিস্তানি শাসনামলে শিক্ষিত ছাত্ররা যেভাবে সমাজের জন্য আত্মনিয়োগ করত, অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তা তো বাহাত্তরে এসে হারিয়েই গেল। বাহাত্তরের আগে আমাদের ছাত্রদের গৌরবময় একটি ইতিহাস ছিল। ঠিক এক দশক আগেই যে দশকটি সবচেয়ে স্বর্ণালী সময় ছিল, তার পরবর্তী দশকটিই সবচেয়ে অন্ধকারময় হলো। সত্তরের দশক মানে বাহাত্তর থেকে ঊনআশি পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি একপ্রকার নিষ্ক্রিয়ই ছিল। আশির দশকে এসে ছাত্র আন্দোলন আবার ফিরে এল। যদিও পূর্ববর্তী সময়ে ছাত্র সমাজের যে বড় লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল, আশির দশকে তেমন কোনো বড় লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল না। যা ছিল কেবল স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। যদি দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আন্দোলনের কথা বাদও দিই আগেকার দিনে একটা বড় স্লোগান ছিল এমন যে, সাম্রাজ্যবাদ নিপাক যাক ধ্বংস হোক। আশির দশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কেউ আওয়াজ তোলেনি। কেবল স্লোগান ছিল, "এরশাদ তুই কবে যাবি?" যে ছাত্ররা আন্দোলন সংগ্রামে এক নিজস্ব ঐতিহ্য তৈরি করেছিল, একানব্বই সাল থেকে তারা কিন্তু চোর ডাকাত, লুটপাটকারীতে পরিণত হলো। সে ছাত্ররা টেন্ডারসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত হলো। কীভাবে কমিশন পাবে, কীভাবে চাঁদাবাজি করবে। প্রথমে বিএনপির আমলে, এরপর আওয়ামী লীগের আমলে এসে তো আরও খারাপ অবস্থা হলো। এরপরে হাসিনার সর্বশেষ আমলে তো ছাত্রলীগ একটা গুন্ডাবাহিনীতে পরিণত হলো। তাদের সাথে জ্ঞানচর্চা, বিদ্যাচর্চা, রাজনৈতিক সংগ্রাম কোনো কিছুরই সম্পর্ক থাকল না। যত প্রকার অন্যায় কাজ করার জন্য ছাত্রলীগকে সে ব্যবহার করল। ছাত্র সমাজকে এভাবে বিকৃত ও নিষ্ঠুরতা শিখিয়ে সে ছাত্রসমাজকে ধিকৃত প্রজন্মে পরিণত করল। যাদের এতো বর্ণিল গৌরবময় ইতিহাস ছিল, তাদেরকেই জনগণের সামনে ধিকৃত হিসেবে পরিচয় করালো।

ডেইলি স্টার: দেশে সম্প্রতি একটি গণঅভ্যুত্থান হলো। এমন পরিস্থিতিতে বর্তমানে ছাত্রদের মাঝে আপনি নতুন কোনো আশার আলো দেখতে পান?

বদরুদ্দীন উমর: হ্যাঁ দেখতে পাই। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে যেন ছাত্রদের এক নবজাগরণ এবং উত্থান দেখতে পেলাম। জুলাই আন্দোলনকে আমি স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল বলব। একটি দাবি থেকে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট রচিত হলো। কীভাবে অধিকার আদায় করে নিতে হয় ছাত্ররা তা প্রমাণ করল। ঠিক আগেকার ঐতিহ্যের যেন এক নতুন প্রাণের সঞ্চার এবং বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেলাম।

ডেইলি স্টার: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বদরুদ্দীন উমর: আপনাকেও ধন্যবাদ।

Comments