একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছি

পানির ঢল প্রত্যেক বছরই ওপর থেকে নিচে নেমে আসে; তবে প্রতিবছর বন্যা হয় না, না-হওয়াটা একটা ভালো খবর বটে, কিন্তু বন্যা হয়ই বা কেন? প্রাকৃতিক কারণ অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ হলো প্রকৃতির ওপর মানুষের হস্তক্ষেপ।

উজানের পানি ভাটিতে নেমে আসবে, পাহাড়ের পানি সমুদ্রে গিয়ে পড়বে, এটা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত; কিন্তু সে-পানি যখন নামে না, আটকে যায়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় জনপদ, দুর্দশার সৃষ্টি করে মানুষের জন্য তখন বুঝতে কষ্ট হয় না যে প্রকৃতি যা চেয়েছে মানুষ তা হতে দিচ্ছে না।

উজানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, ভাটিতেও বাঁধ আছে, ভরাট করা হয়েছে জলাশয়, উধাও হয়ে গেছে জলাভূমি, শুকিয়ে গেছে নদী, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গাছপালা ও বনভূমি, এসবের কোনোটাই প্রকৃতির কাজ নয়, মানুষের কাজ। মানুষের অন্যায় হস্তক্ষেপেই পানির স্বাভাবিক ঢল পরিণত হচ্ছে অস্বাভাবিক বন্যায়।

মানুষকেই মানুষের তৈরি এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনার স্বীকৃত নিয়ম আছে, যেসব নিয়ম আমাদের অঞ্চলের নদীগুলোর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হচ্ছে না। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্বল ও দেশপ্রেমবিবর্জিত, যে জন্য তারা বাংলাদেশের পানি সমস্যাকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আলোচনাসূচিতে আনতে পারে না, সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্টদের ওপর চাপ তৈরিতে ব্যর্থ হয়।

বন্যা সমস্যার একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতও রয়েছে। পুঁজিবাদী দেশগুলো যদৃচ্ছা জ্বালানি পুড়িয়ে ধরিত্রীকে তপ্ত করছে, যার ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে, নদীর পানি স্বাভাবিক ভাবে নেমে যেতে পারছে না। পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

আমরা যথার্থ অর্থেই একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশে উন্নয়নের নামে সড়ক ও অপরিকল্পিত বাঁধ তৈরি করে যে ভাবে নদীর প্রবাহকে ব্যাহত করা হচ্ছে বন্যা এসে তার ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়। আমাদের জন্য প্রয়োজন ছিল জলপথকে জীবন্ত ও দক্ষ করে তোলা, তা না-করে আমরা জোর দিয়েছি সড়ক পথের যানবাহনের ওপর। তাতে লাভ হয়েছে বিদেশি গাড়ি ও জ্বালানি বিক্রেতা, এবং দেশি ঠিকাদার, পরিবহন ব্যবসায়ী ও মাফিয়া সর্দারদের; সর্বনাশ হয়েছে প্রকৃতির।

বাংলাদেশে ধনী ও গরিবের মধ্যে বিভাজন যে কত স্পষ্ট এবং দূরত্ব যে কত বেশি বন্যা এলে সেই নির্মম সত্যটিকেও নতুনভাবে উন্মোচিত করে দেয়। বন্যা আসলে গরিব মানুষেরই সমস্যা। বন্যা এলে তারাই ঘরবাড়ি থেকে উৎপাটিত হয়, অনাহারে ভোগে, বিনাচিকিৎসায় প্রাণ হারায়, এমনকি জমিজমা গরুবাছুরও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। লাভ হয় ধনীদের; ব্যবসায়ীরা সুযোগ পায় জিনিসপত্রের দাম বাড়াবার, ত্রাণদাতাদের সুবিধা হয় ত্রাণসামগ্রী আত্মসাতের, ত্রাণ দিতে গিয়ে ছবি তুলবার, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে চেক দেবার সুযোগে নিজেকে জাহির করবার; বিশেষজ্ঞরা সুযোগ পান গবেষণার ক্ষয়ক্ষতিনিরূপণের ও বক্তব্য রাখার, লোলুপ লোকেরা মওকা পায় গরিব মানুষের বিষয়সম্পত্তি পানির দামে কিনে নেবার।

এমনকি বন্যার্ত মানুষদের দুর্দশার রঙিন ছবিও উপভোগ্য ঠেকে, তাদের কাছে যারা সহানুভূতিবিবর্জিত। বস্তুত মানবিক অনুভূতির অভাবটা যে বাড়ছে এই ধরনের দুর্যোগে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সরকার উদাসীন, প্রধান বিরোধী দল সরকারের সমালোচনা করেই সন্তুষ্ট।

সামাজিকভাবেও মানুষ আগে যেমন সাড়া দিতো এখন তেমনভাবে দেয় না। তার মানে এই নয় যে দেশের মানুষ অমানুষ হয়ে গেছে, আসল কারণ মানুষকে স্বার্থপর করে তোলা হচ্ছে, প্রত্যেককে জর্জরিত করে রাখা হচ্ছে নিজ নিজ সমস্যার জালে ও জ্বালায়। কাজটা করছে দেশের শাসক শ্রেণি।

বন্যার্ত মানুষ ত্রাণ চায় না, পরিত্রাণ চায়। পরিত্রাণ চায় এই অমানবিক নেতৃত্ব থেকে, এবং এই নেতৃত্ব যে-ব্যবস্থার সুবিধাভোগী ও রক্ষক তার হাত থেকে। মূল কথা সেটাই, বন্যার পানি এলে কথাটা নতুন ও গভীরভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়।

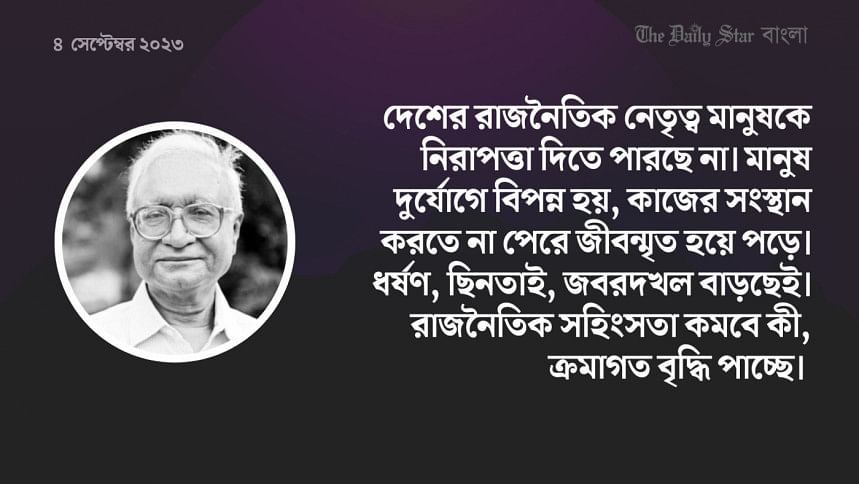

দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। মানুষ দুর্যোগে বিপন্ন হয়, কাজের সংস্থান করতে না পেরে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। ধর্ষণ, ছিনতাই, জবরদখল বাড়ছেই। রাজনৈতিক সহিংসতা কমবে কী, ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জন সমাবেশে হামলা হয়, মানুষ মারা যায়, কিন্তু অপরাধীরা চিহ্নিত হয় না, ধরা পড়ে না, তাদের বিচার হয় না।

রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা আগেও ঘটেছে, কোনোটিরই যথার্থ তদন্ত হয়নি, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ তো ঘটেইনি। বারবার অপরাধীরাও যদি পার পেয়ে যায় তবে আগামীতে বিপদ যে বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২

এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না যে আমরা বাঙালিরা কথা বলতে ভালোবাসি না। আমাদের বাক্যপ্রবাহ সাধারণত অবারিত থাকে। বললে হয়তো ভুল হবে না যে দেশে নদীর স্রোত যত কমছে মানুষের বাক্যস্রোত তত বাড়ছে। এর বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাবে গণমাধ্যমে- সেটা ছাপাই হোক কিংবা হোক চাই ইলেকট্রনিক। একটা স্থূল হস্তক্ষেপ অবশ্য আছে, সেটা বিজ্ঞাপনের। তার বাইরে শুদ্ধ অশুদ্ধ ভদ্র অভদ্র সত্যমিথ্যা কথার চলাচল চলতেই থাকে।

ক'বছর পূর্বে আমরা সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছিলাম। সেই সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ের মহোদয়েরা এতসব মস্ত মস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যেগুলোর পরিণতির কথা ভাবলে এখন তাঁদের নিজেদের পক্ষেই হাস্যসম্বরণ কঠিন হবার কথা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপার হাস্যপরিহাসে সীমাবদ্ধ নেই, কথাগুলো তাঁদের পিছু পিছু ঘুরছে, এমনকি তাড়া করবে বলেও ধারণা জন্মাচ্ছে। যেমন, তাঁরা বলেছিলেন দুর্নীতিকে নির্বংশ করে তবেই ছাড়বেন। অথচ দুর্নীতি বরঞ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে- কেবল যে পরিমাণে তা নয়, গুণগত ভাবেও। বলেছিলেন, নষ্ট রাজনীতির চরিত্রটাই আগাপাশতলা পাল্টে দেবেন।

আমরা দেশবাসী এখন তাঁদের অবর্তমানে প্রতিনিয়ত টের পাচ্ছি যে রাজনীতি তো বদলায়ই-নি, বরঞ্চ আরও বেশি সাবেকী রূপ ধারণ করেছে, এমনকি সংসদে কে কোথায় বসবেন তা নিয়েও ভয়াবহ কলহ হতে দেখেছি। বলা হয়েছিল দুই নেত্রীকে মাইনাস না-করে তারা আর যা-ই করুন তাঁদের ওপর অর্পিত মহান দায়িত্ব পরিত্যাগ করবেন না। তাঁরা চলে গেছেন, কিন্তু এমন ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন যে দুই দলের দুই নেত্রী আগের তুলনায় অধিক মাত্রায় একচ্ছত্র হয়ে পড়েছেন।

অভিযোগ ছিল রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র নেই, এখন যখন 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন দলের বড় বড় নেতারা তো আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিক মাত্রায় নিজনিজ নেত্রীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন।

কথা উঠেছে টিপাইমুখে ভারত যে বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সে-বিষয়ে। সরকার পক্ষের কেউ কেউ দিব্যি বলছেন এটা নিয়ে দেশে যা করা হচ্ছে তা নিছক রাজনৈতিক গলাবাজি। ব্যাপারটা যদি অতটাই হাল্কা হতো তাহলে আমাদের জন্য বলবার কিছু থাকতো না। কিন্তু তা তো নয়। হ্যাঁ, অতিশয়োক্তিতে আমাদের বিলক্ষণ অভ্যাস আছে, ছোট জিনিসকে বড় করে তুলতে আমরা কার্পণ্য করিনা। কিন্তু এই বাঁধের ব্যাপারটা তো তুচ্ছ নয়। এর গুরুত্বের সত্যকে উপেক্ষা করবার উপায় কি? বাঁধতো সত্যি সত্যি বাংলাদেশের জন্য একটা জীবনমরণ সমস্যার আকার নেবে।

আবার অনেক উঁচু বিষয়কেও নিচু করে ফেলা হয়। যেমন ধরা যাক ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ব্যাপারটা। একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার এক দায়িত্বপূর্ণ প্রকাশনায় দেখলাম বলা হয়েছে বায়াত্তরের সংবিধানে ওই দু'টি মূলনীতি জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল; প্রথমটি এসেছিল ভারতের চাপে, দ্বিতীয়টি সোভিয়েত ইউনিয়নের, যে জন্য মূলনীতি দু'টি কোনোটিই টেকেনি, দ্রুত বিদায় নিয়েছে। এরকমের কথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার-বিরোধী যারা তারা অহরহ বলে থাকে, বলবেও; কিন্তু ওই প্রকাশনাটি কোনো মৌলবাদী প্রতিষ্ঠানের নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন ছোট করে হলেও জোর দিয়েই বলতে হয় যে, এ দু'টি মূলনীতি কারো করুণা বা চাপ থেকে আসেনি, এসেছে মুক্তিযুদ্ধের একেবারে ভেতর থেকেই। ধর্মনিরপেক্ষতা না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিটাই থাকে না, এবং সমাজতন্ত্রকে (যার অপর নাম প্রকৃত গণতন্ত্র) লক্ষ্য হিসেবে সামনে না রাখলে পরিণতি কী দাঁড়ায় সেটা তো গোটা পুঁজিবাদী বিশ্বের অভিজ্ঞতাই বিলক্ষণ বলে দিচ্ছে, এবং আমরাও একেবারে মর্মে মর্মেই টের পাচ্ছি। সংবিধানে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করলে আর যাই হোক অপ্রয়োজনীয় কথা বলা হবে না।

আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছি, এখনো দেখছি। সেই স্বপ্নকে বাস্তবিক করে তোলার জন্য কথা কিছু কিছু বলা হয়েছে; কিন্তু ছিল অধিকাংশই হাল্কা ও আন্তরিকতাহীন বক্তব্য। বাগবিস্তারের বিপরীতে আসল কাজ করা হয়নি। নানা ধরনের কথার ভেতর দিয়ে আসলে বিভ্রান্তিই শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে, কাজের দায়িত্বটি হারিয়ে যেতে বসেছে।

কথা চালাচালি চলুক, সেটা করবার লোকের অভাব হবে না, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপায়ণের দায়িত্বের কথা যেন কিছুতেই আমরা না ভুলি। আর যেন না ভুলি এই সত্য, যে কাজটা কথকতার দ্বারা সম্ভব হবে না, তার জন্য ধারাবাহিক ও সুসংহত আন্দোলনের প্রয়োজন হবে।

Comments