নতুন আকাঙ্ক্ষার পথে হাঁটছে কি বাংলাদেশ?

নতুন আকাঙ্ক্ষার পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। এই পাটাতন রচিত হয়েছে ছাত্র জনতার আন্দোলনে সংঘটিত গণ অভ্যুত্থানে। আমাদের সামনে হাজির অভাবিত এক সম্ভাবনা। দেখা দিয়েছে, এই দেশটাকে বিনির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ। এ লক্ষ্যে চলছে নানামুখী সংস্কার। নেওয়া হয়েছে বিবিধ উদ্যোগ।

আমরা মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান করি, জানাই সাধুবাদ। নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে ছাপান্নো হাজার বর্গমাইলের মানুষেরা সত্যিসত্যি এবার বুঝে পাক তাদের ন্যায্য হিস্যা। আমরা চাই, রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হোক ইনসাফের ভিত্তিতে। ন্যায় ও ন্যায্যতা মুক্তি পাক। মানবাধিকার বাস্তবায়ন হোক। গণতন্ত্রের অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হই সকলে এবং জারি রাখি সেই প্রচেষ্টা। বৈষম্যের মূলোৎপাটন ঘটুক ছাপান্নো হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ থেকে। শুভ এই প্রত্যাশা রেখে আমরা যে প্রশ্ন নতুন বছরের প্রারম্ভে হাজির করতে চাই, তা হল- এসব নিশ্চিত করার জন্য যে বুদ্ধিজীবিতার প্রয়োজন, তা কি আমাদের আদৌ আছে? বুদ্ধিজীবীতার চর্চা কি এদেশে হচ্ছে? সেইরকম পরিবেশ-পরিস্থিতি কি জারি রয়েছে?

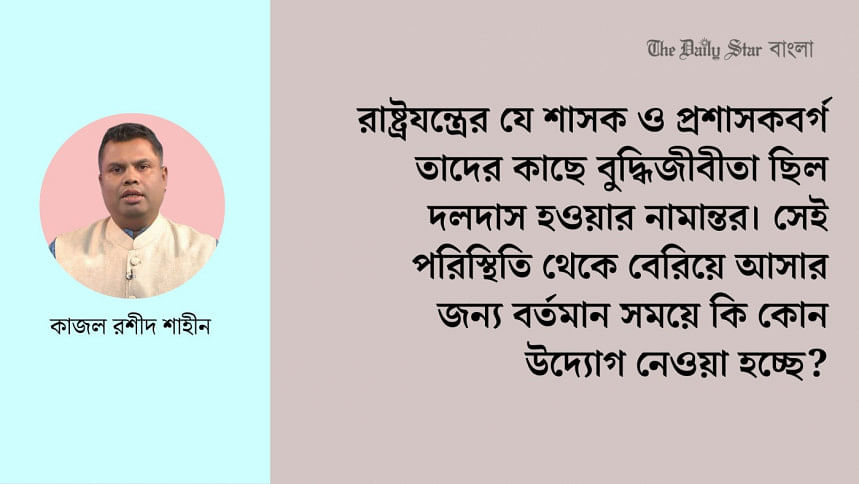

রাষ্ট্রযন্ত্রের যে শাসক ও প্রশাসকবর্গ তাদের কাছে বুদ্ধিজীবীতা ছিল দলদাস হওয়ার নামান্তর। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বর্তমান সময়ে কি কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে? এখন তো ভিন্ন এক সময়। এখন কি বুদ্ধিজীবীতা দাঁড়িয়ে থাকে যে সব প্রতিষ্ঠানের ওপর সেসব যেন আরও বেশি বিকশিত হয় সেই লক্ষ্যে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? নেওয়া না হলে, সেসব করার সময় কি এখনই নয়?

আমাদের বুদ্ধিজীবিতার চারিত্র্যলক্ষণ কেমন এবং তার স্বরূপ কি তা নির্ণয় হয়েছে জুলাই আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে। হয়তো এখনই প্রকৃত পরিস্থিতি বা সত্যটা নির্মোহভাবে হাজির নেই। প্রাথমিকভাবে যে চিত্র পাওয়া গেছে তাতে একটা ধারণা অবশ্য মেলে। এ সম্পর্কে পরিস্কার ধারনা হাজির করতে পারবে গণমাধ্যম. আমরা এমনটাই মনে করি। বিশেষ করে সেই সসকল গণমাধ্যম যারা জুলাই গণ অভ্যুত্থানে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করার চেষ্টা করেছে। কারণ তারাই জানে শুধু ওইরকম পরিস্থিতিতে কতজন বুদ্ধিজীবীর কাছে তারা লেখা চেয়েছেন, এবং কী প্রতি উত্তর পেয়েছেন। বুদ্ধিজীবীরা লেখা দিতে অপারগতা করেছেন-এই সংখ্যা কেমন? স্বতস্ফুর্তভাবে কোন লেখা কি কোন বুদ্ধিজীবী পাঠিয়েছিলেন? যদি পাঠিয়ে থাকেন, তা হলে সেইরকম লেখার সংখ্যায় বা কতোটা ছিল?

ফরাসী কথাসাহিত্যিক আনি এরনো নোবেল পেয়েছিলেন ২০২২ সালে। বয়স ছিল তখন ৮২ বছর। ওই বয়সে তিনি হেঁটেছিলেন মিছিলের অগ্রভাগে, ফ্রান্সজুড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে। জীবনভর তিনি প্রশ্ন করে গেছেন ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য। কেবল লিখে নয়-কর্মেও পালন করেন বুদ্ধিজীবীর ধর্ম।

এসব প্রসঙ্গের অবতারণা এই কারণে যে, বুদ্ধিজীবীতার চর্চাকে যদি নিশ্চিত না করা যায় তাহলে যত সংস্কারই হোক না কেন সেসবে সুফল আসা দুরুহ। বুদ্ধিজীবীরাই কেবল পারবে ক্রমাগত প্রশ্ন করে, এসম্পর্কে লেখালেখি চালিয়ে, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে এসবের ভালমন্দের প্রতিতুলনা জারি রেখে প্রত্যেকটা জিনিসকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে। একারণে এমুহূর্তে সংস্কার যেমন জরুরি, পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীদের প্রযত্ন দেওয়া, বুদ্ধিজীবিতা উৎপাদিত হয়ে যেসব প্রতিষ্ঠানে সেসবের বিকাশ ঘটানো অনিবার্য। বুদ্ধিজীবিতা সঠিক ও যথার্থরূপে জারি থাকলে আখেরে যে আমাদেরই মঙ্গল হবে এই সত্য আমরা যেন ভুলে না যাই। বুদ্ধিজীবীর খোঁজ এই লেখায় করা হয়েছে তাদের চিন্তা ও কাজের প্রকৃতাবস্থা অনুসন্ধানের নিমিত্তে।

ফরাসী কথাসাহিত্যিক আনি এরনো নোবেল পেয়েছিলেন ২০২২ সালে। বয়স ছিল তখন ৮২ বছর। ওই বয়সে তিনি হেঁটেছিলেন মিছিলের অগ্রভাগে, ফ্রান্সজুড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে। জীবনভর তিনি প্রশ্ন করে গেছেন ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য। কেবল লিখে নয়-কর্মেও পালন করেন বুদ্ধিজীবীর ধর্ম।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে এদেশেও। বরং ফ্রান্সের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি বাড়ে এবং সেটা অধিকাংশক্ষেত্রে কোন যুক্তি ছাড়া। দুই মাসে তিনবার বাড়ে বিদ্যুতের দাম। দাম বাড়ার এই অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, মানুষের অবস্থা সত্যসত্যই নাভিশ্বাসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে, রাজধানী ঢাকায় একজন কবি সাহিত্যিকেরও দেখা মেলেনি যিনি একটা পোস্টার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদে। লেখা হয়নি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো একটা কবিতা, ছড়া কিংবা কোন গল্প-উপন্যাস।

স্বাধীনতার আগে, এই ভূখণ্ড যখন ব্রিটিশ শাসনের নিগড়ে বন্দী তখন আমাদের লেখক কবিরা কিন্তু ঠিকই বুদ্ধিজীবীর ধর্ম পালন করেছেন। তা হলে কি স্বাধীনতা এসেছে আর নিভে গেছে বুদ্ধিজীবীর ধর্ম? স্বাধীন দেশে বুদ্ধিজীবীর কোন দায় ও দায়িত্ব কী নেই?

''স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,/কে বাঁচিতে চায়?/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,/কে পরিবে পায়।। কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,/নরকের প্রায়।/দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,/স্বর্গ-সুখ তায়।।...সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,/বাহু-বল তার।/ আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,/দেশের উদ্ধার।।...অত এব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,/চল ত্বরা যাই।/দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে,/তুল্য তার নাই।।'' রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা-হীনতায়' কবিতায় যে আহবান রেখেছেন, তা-কি শুধু পরাধীন দেশের জন্য প্রযোজ্য? দেশ যদি স্বাধীন হয়, তা হলে এই কবিতার গূঢ়ার্থ আমরা কীভাবে মূল্যায়ন করব?

বুদ্ধিজীবীর ধর্ম পালন করে গেছেন ডিরোজিও, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ আরও অনেক লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক। তুলনারহিত উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কখনো আর এরকম বুদ্ধিজীবীর দেখা কী পাবেন?

আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে একশটা প্রশ্ন থাকতে পারে। তারপরও এখনও যে কেউ কেউ কথা বলেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি জুলাই-আগস্টের গণ অভ্যুত্থানে। একজন সলিমুল্লাহ খান, একজন আহমাদ মোস্তফা কামাল যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সদর্থক অর্থেই বুদ্ধিজীবীর ধর্মকেই উচ্চকিত করেছে।

সবার বিপরীতে দাঁড়িয়ে অকপটে চরম সত্যি বলাটাই বুদ্ধিজীবীর ধর্ম। যেমনটা শুধু মুখে নয় কাজেও প্রমাণ দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঊনবিংশ শতকের ফ্রান্সে এমিল জোলা পালন করেছিলেন যে ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশরাজ প্রদত্ত নাইটহুড পদবি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। শুধু কি ব্রিটিশরাজের অন্যায়-ভুলের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন? স্বজাতির, স্বদেশের মানুষের যথার্থ সমালোচনাও করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মতো সর্বজনপ্রিয় নেতার ভুলকেও তিনি ভুলই বলেছেন। আজকের ভারতবর্ষে যদি রবীন্দ্রনাথ এই সত্যপ্রকাশে অবিচল থাকতেন তাহলে নির্ঘাত উনাকে কারাবরণ করতে হতো এবং রবীন্দ্রনাথ সেটা জেনেও সত্যটাকেই উপস্থাপন যে করতেন, এ ব্যাপারে কোনপ্রকার দ্বিধা কিংবা সংশয়ের অবকাশ নেই।

দেশ ও জাতির স্বার্থে বৃহত্তর মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ঝুঁকি নেয়াকে যাপিত জীবনের-কবিসত্তার মৌল অংশ হিসেবেই জ্ঞান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মহাত্মা গান্ধী বিহারের ভূমিকম্পকে বলেছিলেন এটা ভগবানের অভিশাপ, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না, এটা ভগবানের অভিশাপ নয়, ভগবানের সঙ্গে ভূমিকম্পের কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। আবার বিলাতি কাপড় বর্জন আন্দোলনে পুরো ভারতবর্ষ যখন কম্পমান। গান্ধীর আহবানে সবাই যখন বর্জন করেছেন বিলাতি কাপড়, পুড়িয়ে দিচ্ছেন সেসব। বিলাতি পণ্য বর্জন আন্দোলন যখন গান্ধীর নেতৃত্বে ভীষণ জনপ্রিয়ও তখন সবার বিপরীতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, না এই আন্দোলন ঠিক নয়, এভাবে কাপড় পোড়ানো অনুচিত, এভাবে কাপড় পুড়িয়ে ব্রিটিশরাজের কিছুই করা যাবে না। উল্টো যারা এই কাপড় উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের পেটে লাথি মারা হচ্ছে। এভাবে কাপড় পুড়িয়ে যাদের আয়ের সর্বনাশ ঘটানো হল তাদের কথা ভাবাটাও জরুরি ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই যে সাহসী উচ্চারণ, সবার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সত্য প্রকাশের এই যে নজির-এটাই হচ্ছে বুদ্ধিজীবীর ধর্মপালনের যথার্থ উদাহরণ।

কেবল কবি হিসেবে নয়, সাহিত্যিক হিসেবে নয়, বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নির্ভীক ও দৃঢ়চেতার অধিকারী। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তিনি কেবল স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলো লেখেই দায় ও দায়িত্ব পালন করেননি, মাঠে সক্রিয় থেকেছেন, সভা সমাবেশ করেছেন, ভাইফোঁটায় অংশ নিয়েছেন। রাখী বেঁধেছেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত করতে লেখায় ও কাজে একজন মানুষের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তার সবটাই সর্বোচ্চরকমে করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সুভাষচন্দ্রসহ বহু যুবককে ১৯১৪ সালে ৩ নং রেগুলেশন আইনে কারান্তরীণ করা হয়। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'পত্র' কবিতা, যা সুনজরে দেখেনি ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিজীবীর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের পর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করার সময় কাউকেই পাশে পাননি । মহাত্মা গান্ধীকে বলেছিলেন একসঙ্গে পাঞ্জাবে যাওয়ার জন্য, যাননি। রাজনীতিবিদদের বলেছিলেন প্রতিবাদ সভা আয়োজন করার জন্য, করেনি। ব্যথিত কবি লিখলেন, 'এর কোন উপায় নেই? কোন প্রতিকার নেই? কোন উত্তর দিতে পারব না? কিছুই করতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয়, তা হলে জীবন ধারণ যে অসম্ভব হয়ে উঠবে।' নাইট ত্যাগ করায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ বন্ধুরা আহত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ওই ঘটনার পর শান্তিনিকেতনে সকল প্রকার সহায়তা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন কিছুতেই আপস করেননি।

বুদ্ধিজীবীর ধর্মে স্বাদেশিকতা-স্বদেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়, কীভাবে ও কতভাবে জারি রাখতে হয় তার নিবেদন, সেসবের অসামান্য এক নজির জারি রেখে গেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় যার সাক্ষ্য মিলেছিল এখন থেকে ঠিক একশ বছর আগে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট প্রকাশিত হয় দ্বিসাপ্তাহিক এ পত্রিকাটি। বন্ধ হয়ে যায় বছর না ঘুরতেই ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চে। নাম ধূমকেতু- ভাগ্যও ছিল যেন অনুরূপ। হ্যালির ধূমকেতুর কথা আমরা জানি বিজ্ঞানের সুবাদে। পৌনে এক শতাব্দীতে দেখা মেলে তার। কিন্তু হাজির হয় মহাজাগতিকতার বিপুল বিস্ময় নিয়ে। নজরুলের ধূমকেতুর বয়স শত পেরিয়ে গেল, কিন্তু তার সঙ্গে তুলনীয় কারও দেখা হলো না আজও। সাংবাদিকতায়-সম্পাদকতায় বুদ্ধিজীবীর ধর্ম যেভাবে ধারণ করেছেন তিনি, তা শুধু বিস্ময়ের নয়- তুলনারহিত ঘটনাও বটে।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে তো বটেই, ভারতবর্ষেই 'বিদ্রোহী' কবিতা দিয়ে বিপুল সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফেরত একজন কবি। বিদ্রোহীর আগে যার পরিচয় ছিল সৈনিক কবিরূপে। বিদ্রোহীর মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হলেন বিদ্রোহী কবি হিসেবে। উনার সম্পাদকতায় প্রকাশিত ধূমকেতু পত্রিকার সূচনাতেই স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়- 'সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সব থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশির মোড়লি করার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ দেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকাপুঁটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাদের এতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু ছাড়তে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সবকিছু নিয়মকানুন-বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।'

ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার শুরু থেকেই নজর রেখেছিল ধূমকেতুর ওপর। ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের বারোতম সংখ্যায় সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত হলো নজরুলের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে'। দীর্ঘ এ কবিতার প্রথম কয়েক চরণ হলো- 'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল?/স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।/দেশ শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি/ভূভারত আজ কসাইখানা-আসবি কখন সর্বনাশী?/দেবসেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,/রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই এলে কৃপাণ ধরে?' ব্রিটিশ সরকার এ সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২৩ নভেম্বর কুমিল্লা থেকে নজরুলকে গ্রেপ্তার করে পরের দিন কলকাতায় আনা হয়। ২৫ নভেম্বর কোর্টে নেওয়া হয়, ২৯ নভেম্বর পড়ে মোকদ্দমার দিন।

বিচার চলাকালে নজরুল অনশন করেন, যা রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করে এবং তিনি অনশন ভাঙার জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটা তারবার্তা পাঠান, যা পৌঁছে না দিয়ে ব্রিটিশ পুলিশ প্রশাসন ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে ফেরত পাঠায়। বিচারে নজরুলের এক বছরের কারাদণ্ড হয়। নজরুলের কারান্তরীণের মধ্য দিয়ে ধূমকেতুর ভাগ্যেও নেমে আসে অমানিশার অন্ধকার। ১৯২৩ সালের মার্চে বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটি। তার আগে প্রকাশিত হয় নজরুল সংখ্যা। যেখানে স্থান পায় কবির 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' লেখাটি। এই হচ্ছে বুদ্ধিজীবীর ধর্ম। শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত লড়াই করার প্রত্যয়। জনচেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে কবিতা লেখে জেলে গিয়েও যিনি লিখতে পারেন 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র মতো চেতনাসঞ্চারী লেখা, তিনিই তো বুদ্ধিজীবীর প্রতিভূ।

গ্রামশি বুদ্ধিজীবীদের দেখেছেন দুভাবে। এক. পরম্পরাভিত্তিক বুদ্ধিজীবী; যেমন- শিক্ষক, পুরোহিত কিংবা প্রশাসক, যারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে একইরকম কাজ করে চলেছেন। দুই. জৈব বুদ্ধিজীবী, যাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য, ক্ষমতা আদায়ের জন্য কাজে লাগানো হয়। জৈব বুদ্ধিজীবীরা চলমান, গতিময়।

নজরুল ধূমকেতুর উদ্বোধনী সংখ্যায়ই স্পষ্ট করেন কী অভিপ্রায়ে এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। লেখেন : 'রাজভয়-লোকভয় কোনো ভয়ই আমাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সেই তার ভয় পায়। আমার বিশ্বাস যে নিজেকে চেনে, তার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না। অতএব যে মিথ্যাকে চেনে সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সেই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজেকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না- অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না।'

সাহিত্যিক-দার্শনিক রাসেল জীবনভর মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই করে যাওয়ার মধ্য দিয়ে পালন করে গেছেন বুদ্ধিজীবীর ধর্ম। এমনকি শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও। প্রথম যুদ্ধের সময় একজন শান্তিবাদী হিসেবে তিনি যুদ্ধবিরোধী প্রচার পুস্তিকা রচনা করে অবস্থান নেন যুদ্ধের বিপক্ষে। যার জন্য দিতে হয় অর্থদণ্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় ও পারমাণবিক বোমার ব্যবহারে তিনি অসহায় বোধ করেন, ক্ষুব্ধও হন। শঙ্কায় পড়েন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে। যুদ্ধ বন্ধে এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। এ লক্ষ্যে আয়োজিত সম্মেলনে পালন করেন সভাপতির দায়িত্ব।

গ্রামশি বুদ্ধিজীবীদের দেখেছেন দুভাবে। এক. পরম্পরাভিত্তিক বুদ্ধিজীবী; যেমন- শিক্ষক, পুরোহিত কিংবা প্রশাসক, যারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে একইরকম কাজ করে চলেছেন। দুই. জৈব বুদ্ধিজীবী, যাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য, ক্ষমতা আদায়ের জন্য কাজে লাগানো হয়। জৈব বুদ্ধিজীবীরা চলমান, গতিময়।

বাংলাদেশের এই সময়ের লেখক কবি সাহিত্যিকরা প্রধানত দ্বিদলীয় ছাতার নীচে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করেছেন। দল নিরপেক্ষ কোন লেখক কবি সাহিত্যিকের দেখা মেলা এখানে দুরূহ নয় কেবল অসম্ভবও হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিজীবীর কোন দল থাকতে পারে না; এই বোঝাবুঝির ধারে কাছেও নেই এ দেশের লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক, আইনজীবী ও অধ্যাপকেরা। দলের আয়নায় আদর্শ ফেরী করা হয়ে গেছে এখনকার সৃজন ও মননশীল মানুষের বৈশিষ্ট্য।

আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে একশটা প্রশ্ন থাকতে পারে। তারপরও এখনও যে কেউ কেউ কথা বলেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি জুলাই-আগস্টের গণ অভ্যুত্থানে। একজন সলিমুল্লাহ খান, একজন আহমাদ মোস্তফা কামাল যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সদর্থক অর্থেই বুদ্ধিজীবীর ধর্মকেই উচ্চকিত করেছে।

রাজনৈতিক সরকার না হয় প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের বিপরীত মতের মানুষ জ্ঞান করেন, বর্তমান সরকারও কি সেই পথে হাঁটছেন? যদি না হাঁটেন তা হলে তাদেরকে তার প্রমাণ দৃশ্যমানরূপে হাজির করতে হবে। প্রযত্নের নজির, পাশে থাকার উদাহরণ দৃশ্যগ্রাহ্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে বুদ্ধিজীবী শূন্য কোন সমাজ বা রাষ্ট্র কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে উঠত পারবে না। যে রাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবীর কদর নেই, সেই রাষ্ট্রে তার নাগরিকের কদর বা সম্মানও থাকে না। কারণ সমাজ-রাষ্ট্রকে বিনির্মাণের প্রশ্নে দায় ও দরদের স্বাক্ষর রাখেন বুদ্ধিজীবী সমাজ।

সেই দায় পূরণ থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৮২ বছর বয়সেও ফ্রান্সের রাস্তায় মিছিলে-প্রতিবাদ জারি রাখেন নোবেল বিজয়ী আনি এরনো। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কি এরনোর এই বুদ্ধিজীবীতা থেকে কিছুই শেখার নেই, কিছুই জানার নেই, কিছুই করার নেই? এরনোর উদাহরণ হাজির করা হয়েছে এ থেকে বুদ্ধিজীবীদের যেমন শিক্ষণীয় রয়েছে তেমনি বুদ্ধিজীবীর জন্য রাষ্ট্রের করণীয় কি তারও বার্তা রয়েছে। একজন এরনো এমনি এমনি তৈরি হন না। এসবের নেপথ্যে রাষ্ট্রের-সমাজেরও করণীয় রয়েছে। বিষয়টা একে অপরের পরিপূরক।

সংস্কার ভাবনার নানামুখী কাজ চলছে এখন, প্রকৃতার্থেই যদি এসবকে সার্থক করে তুলতে হয় তা হলে বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য ও পরামর্শকে আমলে নিতে হবে। প্রযত্ন দিতে হবে বুদ্ধিজীবিতার চর্চায়। বিকশিত হওয়ার সুযোগ ও পরিসরের বন্দোবস্ত করতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজকে নিজের তরফে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান বুদ্ধিজীবীর ধর্মকে সমুন্নত ও উচ্চকিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম, তাদেরকে প্রযত্ন দিতে হবে। এবং সেই প্রযত্ন দেওয়ার এখনই সময়। আমরা যদি পুরো বিষয়টাকে এভাবে ভাবতে পারি এবং আমলে নিই, তা হলে নতুন যে আকাঙ্ক্ষার পথে হাঁটছে বাংলাদেশ তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে নতুন এক বাংলাদেশ নির্মাণের যে স্বপ্ন দেখছে ছাত্র-জনতা, সেই স্বপ্ন সত্যরূপে প্রতিভাত হবে। একারণে সংস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর ধর্ম পালন ও বিকাশের পথকেও সুগম করার বন্দোবস্ত থাকাটা জরুরি। বুদ্ধিজীবী ক্ষমতাকে প্রশ্ন করে বলে সেই ক্ষমতার বিরোধী নয়, আমলাতন্ত্রকে ঢেলে সাজানোর কথা বলে বা আমলাদের বৈরীশক্তি নয়। তিনি চান ক্ষমতাকে আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে, আমলাতন্ত্রকে আরও বেশি জনবান্ধব করে সাজাতে। ক্ষমতা, আমলাতন্ত্র, শাসক, প্রশাসকবর্গকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসতে। এই চাওয়ার নামই দেশপ্রেম। এই চাওয়ার নামই মানবতাবাদ। সকল শুভবোধ বাস্তবায়নে তাই সবার আগে চাই বুদ্ধিজবীবিতার চর্চা, ধর্ম পালনে সুযোগ ও পরিসর। নতুন আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবিতা চর্চা করার সুযোগ কতটুকু, সেই প্রশ্ন আমলে নেওয়া হচ্ছে কী?

Comments