সামাজিক মুক্তি কত দূরে

সবকিছুরই শেষ আছে, করোনাযুদ্ধেরও। যুদ্ধের শেষে ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকে, করোনার এই যুদ্ধ যখন শেষ হচ্ছে তখন দেখা যাবে অনেক কিছুরই ভাঙচুর ঘটেছে। বহু মানুষ মারা গেছে, যাদের বেঁচে থাকবার কথা ছিল। প্রকৃত হিসাব বের করা কঠিন হবে, তবে মৃত্যুর ঘটনা মেনে নেওয়াটা আরও কঠিন হবে বেঁচে যাওয়া আপনজনদের পক্ষে।

প্রায় সব দেশেরই জীবন থেকে এক দুই বছর খোয়া গেছে। মানুষের গড় আয়ু কমে গেছে, আমেরিকানরা বলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এমনটা নাকি একবার আমেরিকাতে ঘটেছিল। এবারকার ঘটনাও কিন্তু একটা বিশ্বযুদ্ধের মতোই। তবে আমেরিকানরা এটাও লক্ষ্য না করে পারেনি যে তাদের দেশে বিপদটা গেছে কালো চামড়ার লোকদের ওপর দিয়েই অধিক মাত্রায়। একজন সাদা প্রাণ হারালে তিনজন কালোর প্রাণহানি ঘটেছে। সকল দেশের অর্থনীতিই বিপর্যস্ত হয়েছে। তবে ক্ষতিটা গরীব দেশের ও গরীব মানুষেরই ঘটেছে সর্বাধিক। গরীব দেশের গরীব মানুষের তো কথাই নেই। গরীব দেশ আরও গরীব হলো, গরীব মানুষের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পেলো। এমনটাই অবশ্য হবার কথা ছিল। মানুষ বেকার হয়েছে, ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা নিজেদের পুঁজি ভেঙে খেয়ে ফেলেছে, কী ভাবে উঠে দাঁড়াবে তারা জানে না। এর মধ্যেও আবার কিছু মানুষ, সংখ্যা তাদের খুবই অল্প, নিজেদেরটা খুবই সুন্দর ভাবে গুছিয়ে নিয়েছে, তারা আরও ধনী হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক একত্রযোগে বলেছেন মানুষের এই বিপদের মধ্যে বিশ্বের দশজন ধনী ব্যক্তি এতটাই ধনী হয়েছেন যে সেটা রীতিমতো 'লজ্জাজনক'।

দুমড়েমুচড়ে গেছে মানবিক সম্পর্কগুলোও। মানুষের মহত্ত্ব যে দেখা যায়নি তা অবশ্য নয়। আক্রান্ত রোগীদের নিরাময়ের জন্য অসংখ্য চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী যেভাবে দিনরাত কাজ করেছেন সেটা যে কেবল চাকরীর জন্য তা নয়, মানবিক সংবেদনাও কার্যকর ছিল। চিকিৎসা ও টিকা উদ্ভাবনের জন্য বৈজ্ঞানিকদের যে গবেষণা তাকেও সাধারণ বলা যাবে না। কিন্তু এরই ফাঁকে ব্যক্তিমালিকানাধীন ওষুধ কোম্পানি ও হাসপাতালগুলো যে ধরনের মুনাফালিপ্সা দেখিয়েছে তা রীতিমত ভয়াবহ। ফেসবুক ও টুইটারের মতো কথিত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো তাদের ব্যবসার রেকর্ডভঙ্গ করেছে।

করোনা ভাইরাস নিজে কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব বা মুনাফাসংগ্রহের জন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার, এই দুইয়ের কোনোটাই দেখতে চায়নি; করোনা ভাইরাসের ঘোষণাটি ছিল মানুষকে পুরোপুরি অমানুষে পরিণত করার। মানুষ তো একটি প্রাণীই, আর-পাঁচটা প্রাণীর মতোই; নিজেকে সে যে অন্যদের তুলনায় সেরা ঘোষণা করেছে সেটা তার সৃষ্টিশীলতা ও সামাজিকতার জন্য। সৃষ্টিশীলতা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত, এবং উভয়েরই বিকাশ ঘটে সামাজিক ভাবেই, সামাজিকতার ভেতর দিয়েই। মানুষের একেবারে প্রথম পরিচায়টাই হলো সে একটি সামাজিক প্রাণী। আর করোনা ভাইরাস ঠিক ওই পরিচয়ের এই জায়গাটাতেই আক্রমণ করে বসেছে। মানুষকে সে জানিয়ে দিয়েছে যে অতিআধুনিক এই বিশ্বে মানুষের টিকে থাকার প্রথম শর্তটাই হবে অসামাজিক হওয়া। বাঁচতে হলে নাকচ করে দিতে হবে সর্বপ্রকার সামাজিকতাকে; হতে হবে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, বিবরবাসী; আদিমের চেয়েও আদিম।

হাজার হাজার বছরের সাধনায় মানুষের সভ্যতা এগিয়েছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার এক দ্বীপের গুহার ভেতরে মানুষের আঁকা পশুর ছবি পাওয়া গেছে; গবেষকরা মনে করেন এ ছবি আঁকা হয়েছে কমপক্ষে ৪৫ হাজার ৫ শ' বছর আগে। ইতিপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় মানুষের আঁকা মানুষের ছবির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল; সে-ছবি আরও পুরানো, ৭৩ হাজার বছর আগের। অগ্রগতির এরকম অগুণতি প্রমাণ বিদ্যমান। সভ্যতার অগ্রগতির এক পর্যায়ে পুঁজিবাদ এসেছে, এবং পুঁজিবাদ পৃথিবীতে অভূতপূর্ব প্রাচুর্য এনেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে মানুষের বিমানবিকীকরণও ঘটিয়েছে। এই বিমানবিকীকরণ কেবল যে যান্ত্রিকতা বা ভোগবিলাসিতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই ঘটলো তা নয়, বিমানবিকীকরণ দেখা গেলো মানুষকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও আত্মকেন্দ্রিক করার ভেতরেও।

করোনাকালে বিচ্ছিন্নতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার চরম প্রকাশ ঘটেছে। তার ভেতরের বাণীটা হলো, তুমি ততোটাই নিরাপদ যতোটা তুমি অসামাজিক। আটকা পড়া মানুষদের মধ্যে বিষণ্ণতা ও হতাশা বাড়লো, হিংস্রতা উগ্র হলো। প্রতারণার কৌশলগুলো দক্ষ থেকে দক্ষতর হলো। ধর্ষণ ও আত্মহত্যা দু'টোই বৃদ্ধি পেলো। দক্ষিণ কোরিয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রোল মডেল বলা হয়, সেখানে আত্মহত্যার হার আগেও বেশ ভালোই ছিল, করোনার সময়ে তা নতুন উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছেছে। বেশী করে ঘটছে মেয়েদের আত্মহত্যা। মেয়েদের আত্মহত্যার এই ব্যাপারটা অবশ্য কোনো ব্যতিক্রম নয়; যে কোনো প্রকার বিপর্যয়ে ভুক্তভোগী মেয়েরাই হয় অধিক মাত্রায়।

বিষণ্ণতা, বিষাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠলে বিশেষ ভাবে মনে পড়ে কবি জীবনানন্দ দাশকে।

আমাদের অনেকের মতোই তার জীবনেও আনন্দটা ছিল কম। করোনা পরিস্থিতি তাঁকে সহ্য করতে হয় নি, চলে গেছেন তা প্রায় সত্তর বছর হয়ে গেল। তাই বলে মানুষের জীবনে কম কষ্ট কিন্তু তিনি দেখে যান নি। করোনার মধ্যেও সৃষ্টিশীলতা অব্যাহত রেখেছে যে-তরুণরা, তাদের কয়েকজন মিলে একটি লিটল ম্যাগাজিনের করোনা সংখ্যা বের করেছে, নাম দিয়েছে 'এবং মানুষ'; এর সম্পাদকীয়র শুরুতে তারা উদ্ধৃত করেছে দেখছি জীবনানন্দের বিষণ্ণ দু'টি লাইন, "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন/ মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে।"

খুবই সত্য কথা। পৃথিবীর গভীর অসুখ গভীরতর হয়েছে, তবুও মানুষের ঋণ ওই পৃথিবীর কাছেই। পৃথিবী বলতে প্রকৃতি এবং মানুষ দু'টোই বোঝায়। সবুজ প্রকৃতির কাছে যেতে হবে, যেমন যেতে হবে মানুষের কাছে। প্রকৃতি গ্রামে যতো থাকে শহরে থাকে তার চেয়ে কম। বাংলাদেশে তো দেখা গেল যে করোনার প্রকোপও শহরের তুলনায় গ্রামে স্বল্প; কিন্তু তাই বলে গ্রাম যে বসবাসের জন্য অত্যন্ত উপযোগী তা কে বলবে; উপযোগী হলে গ্রামের বসবাস গুটিয়ে মানুষ স্রোতের মতো শহরে চলে আসতো না, যেমন ভাবে তারা এসেছে। করোনার আক্রমণে দিশেহারা হয়ে অনেক মানুষ গ্রামে ফিরে গেছে; কিন্তু গ্রামে তো জীবিকার বন্দোবস্ত নেই। গ্রামে গিয়ে তারা যে গ্রামবাসীর উপকার করবে তা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। নিজেদের উপকার? সেটা তো আরও অসম্ভব।

আসলে যা প্রয়োজন তা হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। সমস্ত ক্ষমতা চলে এসেছে শহরে; কেবল শহরে নয়, শহরের এক জায়গাতে, সচিবালয়ে; সচিবালয়েও ক্ষমতা থাকে না, ক্ষমতা থাকে সরকার প্রধানের হাতে। এটাই সত্য, প্রায় বিশ্বজুড়েই। তবে আমাদের দেশে এটি বিশেষ ভাবে সত্য। এই এককেন্দ্রিকীকরণটা দুঃসহ ও অমানবিক।

তাই তো দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকাতে, যেখানে অঙ্গরাষ্ট্রগুলো বেশ ভালো রকমেরই ক্ষমতা রাখে, সেখানেও অসন্তোষ ফুঁসে উঠেছে ফেডারেল কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে। আওয়াজ উঠেছে স্বাধীনতার। সে-দাবী আগামীতে যে আরও জোরদার হবে সে কথা এখনই নির্ভয়ে বলে দেওয়া যেতে পারে। গ্রেট ব্রিটেন তার গ্রেটনেসটা টানাটানি করে বজায় রেখেছিল, বিশেষত নানা দেশে উপনিবেশ কায়েম করে; এখন কিন্তু কোণঠাসা হচ্ছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের ওপরও আগের মতো প্রভাব রাখতে পারছে না দেখে এটা-ওটা বলে সেখান থেকে বের হয়ে এসেছে; কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ ওই প্রস্থানে থেমে থাকবে না, গ্রেট ব্রিটেন নিজেই ভাঙবে, স্কটল্যান্ডে ইতিমধ্যেই স্বাধীনতার দাবী শক্তিশালী হচ্ছে, আগামীতে সে দাবী দুর্বল হবে না, আরও প্রবল হবে। আর আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার দাবী তো আজকে নয়। তবে কেবল বিকেন্দ্রীকরণেই তো স্বস্তি আসবে না মানুষের। বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে গণতন্ত্রায়ণও প্রয়োজন হবে।

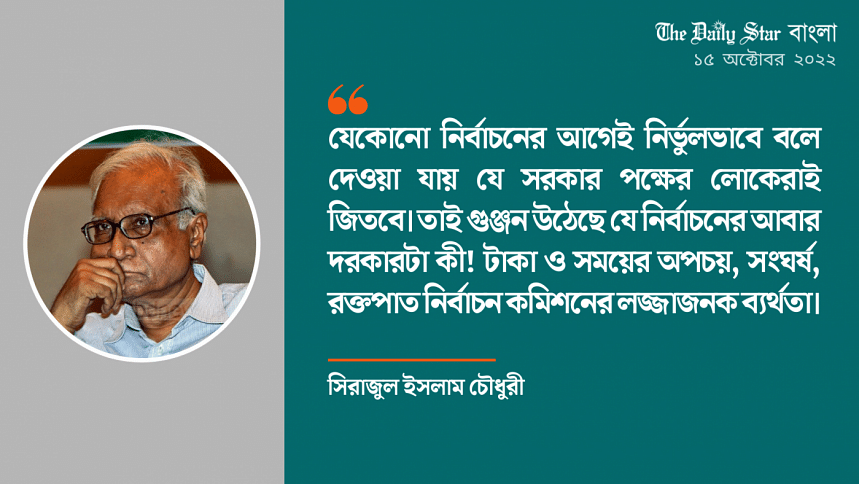

খুব বড় সমস্যা ওই গণতন্ত্রায়ণের ব্যাপারটাতেই। প্রশ্ন থাকে গণতন্ত্র কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে? কোন পন্থায়? নির্বাচন হচ্ছে সবচেয়ে পরিচিত পন্থা। কিন্তু তা কি এখন কাজ করছে? বাংলাদেশের কথা না হয় বাদই রাখলাম; এখানে রাষ্ট্র, সরকার ও সরকারী দল সবই মিলেমিশে এমন ভাবে একাকার হয়ে আছে যে, যেকোনো নির্বাচনের অনেক আগেই নির্ভুল ভাবে বলে দেওয়া যায় যে সরকার পক্ষের লোকেরাই জিতবে। তাই গুঞ্জন উঠেছে যে নির্বাচনের আবার দরকারটা কী। টাকা ও সময়ের অপচয়, সংঘর্ষ, রক্তপাত নির্বাচন কমিশনের লজ্জাজনক ব্যর্থতা, এসব না ঘটিয়ে গেজেটের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পছন্দের লোকদেরকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

Comments