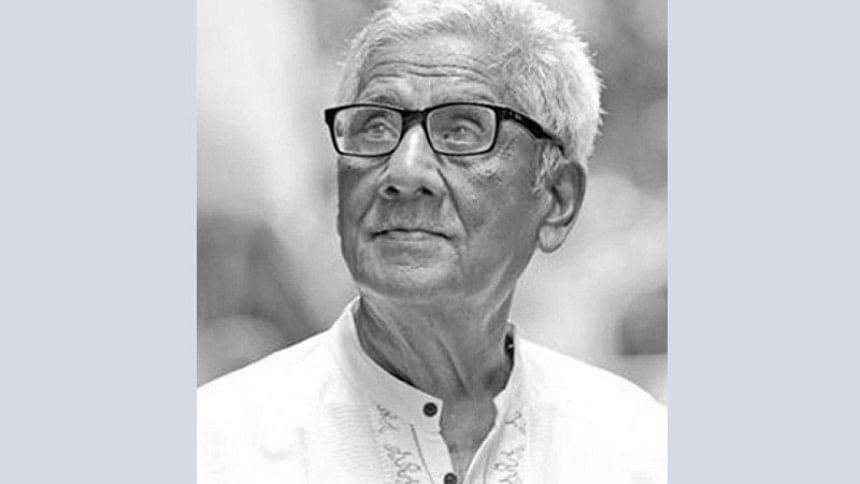

অনুসন্ধিৎসু শওকত আলীর দায় ও দরদ

শওকত আলী অনুসন্ধিৎসু লেখক ছিলেন। উনার সকল লেখালেখিতে জারি ছিল এই প্রয়াস। বিশেষ করে সিগনেচারসম রচনা 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' এ সেই চেষ্টা নানাভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। নিরন্তর তালাশ করে গেছেন নিজের শেকড়। দেশভাগের মধ্যে দিয়ে হারিয়ে ছিলেন ১৯৪৭ সময়পর্বে। উপড়ানো শেকড় গেঁড়েছিলেন নতুন ভূমিতে-নতুন স্বজনে। এর সবকিছুকে ভালবেসেছিলেন-ভালবেসে গেছেন মাতৃজ্ঞানে, সন্তানসম ভালবাসায়।

বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডের নানা টানাপোড়েন, ঘাত প্রতিঘাত ও বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং বৈষম্যের রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-সমাজের একরৈখিক পরিচালন পদ্ধতি উনাকে আহত ও বিরাগ করেছিল।চেয়েছিলেন তাই সবকিছু মানবিক ও সর্বজনের হয়ে উঠুক। কীভাবে-কীসের আলোয় হবে সেসব প্রশ্নের সুলুকসন্ধান খুঁজেছেন 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসে।

অন্যরকম চরিত্রের সমাহার ঘটিয়ে ভিন্নতর ভাবনার খোরাক যুগিয়েছেন। দেশটাকে-দেশের সম্পদকে সবার করে নেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন শ্যামাঙ্গদের দিয়ে। চেয়েছেন স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে বাঁচতে ও বাঁচাতে। একে অপরের হিতসাধনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলায় ছিলেন আস্থাবান। শওকত আলী আকাক্সিক্ষত বিষয়সমূহকে অন্বেষণ করতে চেয়েছেন, তাকে নতুন করে ধারণ ও চর্চায় নিতে চেয়েছেন। এই অভীপ্সা ও অভিপ্রায় আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি-সমষ্টি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক বর্গেরই এখান থেকে নেওয়ার রয়েছে কল্যাণভাবনার সুলুকসন্ধান। কারণ, এর মধ্যেই আমাদের সর্বজনের-অধিকাংশের শেকড় ও আদিবীজ নিহিত রয়েছে।

এই বয়ানের তর্ক-বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু এ কথা তো সত্যি, দেশভাগ মোটাদাগে বৃহৎ বঙ্গকে দুটি পৃথক সত্তায় বিভাজিত করেছে। হিন্দু ও মুসলমান। পশ্চিম বঙ্গ হয়েছে হিন্দুদের আবাসভূমি। পূর্ববঙ্গ মুসলমানের। এবং সেদিনের সেই পূর্ববঙ্গই হল আজকের বাংলাদেশ। পূর্ববঙ্গ যে মুসলমানের দেশ হয়ে উঠেছে সেটা কিন্তু কয়েকশ' বছরে-বোধ করি হাজার বছরেও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়নি। বোঝা গেল ১৮৭২ সালে সেই সময়ের ব্রিটিশ সরকারের করা প্রথম আদমশুমারিতে।

গণনায় জানা যায়, বাংলায় মোট জনসংখ্যা ৩৫,৭৬৯,৭৩৫ জন। এর মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা ১৮,২০০,৪৩৮ জন এবং মুসলমান জনসংখ্যা ১৭,৬০৯,১৩৫ জন; বাকিরা ছিল অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত। শতকরা হিসাবে মোট জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দুর হার ছিল ৫০.১ শতাংশ আর মুসলমান ৪৮.৮ শতাংশ। পরের আদমশুমারিতে পাল্টে যায় এই চিত্র। ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যা ৩৫,৬০৭,৬৬৮ জন। তাদের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা ১৬,৩৭০,৯৬৬ জন এবং মুসলমান ১৭,৮৬৩,৪১১ জন। শতকরা হিসাবে হিন্দু ৪৮.৪৫ শতাংশ এবং মুসলমান ৫০.১৬ শতাংশ। প্রথম জনগণনার তুলনায় দ্বিতীয় জনগণনায় দেখা গেল, মুসলমানের সংখ্যা ১৫ লাখ বেড়েছে।

তারপর থেকে প্রত্যেক আদমশুমারিতে স্পষ্ট হয়েছে যে এখানে মুসলমানের সংখ্যা ক্রমবর্ধিষ্ণু। ১৯৪৭ এর দেশভাগের মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, পূর্ববঙ্গ মুসলমানের দেশ। তবে এখানে একটা নোকতা দিয়ে রাখা জরুরি যে, ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ যেমন কেবলই হিন্দুদের দেশ হয়ে উঠতে চেয়েছে। পূর্ববঙ্গ কিন্তু কেবলই মুসলমানের দেশ হয়ে উঠতে চাইনি। কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আলোচনাকে আরও একটু এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

এই যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যেটা দেশভাগের আগেও ছিল, এখানে কেন এমনটা হল এই প্রশ্নের উত্তর জানা কি জরুরি নয়? আমরা যদি অখ- ভারতের মানচিত্রটা একটু ভালভাবে খেয়াল করি, তা হলে দেখব যে, ভারতের একেবারে শেষপ্রান্ত অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ভারতের শেষ জনপদ হল পূর্ববঙ্গ। ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন হয়েছে দিল্লী হয়ে। এবং দিল্লী থেকে যে পথ পূর্ববঙ্গে এসেছে সেটাকে বলা হয় উত্তরাপথ। এর শেষপ্রান্ত হল, আজকের বাংলাদেশ। ভারতবর্ষ প্রায় পাঁচশ বছর মুসলমান শাসনাধীনে ছিল, যারা দিল্লী থেকেই ভারতশাসন করেছে। তা হলে ভারতের দিল্লী বা দীর্ঘ উত্তরাপথের কোথাও মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়ে একেবারে শেষপ্রান্ত পূর্ববঙ্গে কেন হল? আমরা মনে করি, এই প্রশ্নের উত্তর তালাশ করা আমাদের শেকড় তথা অস্তিত্ব অনুসন্ধানের স্বার্থেই প্রয়োজন। শওকত আলীর ভেতরেও এই প্রশ্ন প্রবলভাবে জারি ছিল। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান একজন কথাকারের দৃষ্টিতে করলেও তাতে নিহিত আছে গুরুত্বপূর্ণ এক চিন্তা সারাৎসার।

বলা প্রয়োজন, পূর্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্নটা শওকত আলীর আগেও অন্যদের ভাবনায় এসেছে। যেমন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বিংশ শতকের দুইয়ের দশকেই এই প্রশ্ন ও তার যুক্তিতর্ক হাজির করেছেন 'ছোলতান' পত্রিকায়। অবশ্য পরবর্তীতে এই আলোচনা আর গতি পায়নি। আমরা দেখেছি আকবর আলি খান কিছুদিন আগে এই নিয়ে একটি বই লিখেছেন। যার নাম, 'বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ'।

এ প্রসঙ্গে রিচার্ড ইটন, অসীম রায়ের গবেষণাকেও আমরা স্মরণে নিতে চাই। উল্লেখ্য, আকবর আলি খানসহ এঁরা বাঙালি মুসলমানের ঠিকুজি খোঁজার চেষ্টা করেছেন। নানা যুক্তি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও তর্ক হাজির সাপেক্ষে চেষ্টা করেছেন যুক্তিযুক্ত কিছু মত ও সিদ্ধান্ত হাজির করার। মত ও পথে প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্যিক, এবং সেটাই স্বাভাবিক-সঙ্গত ও গবেষণার নিয়ম-রীতি। রিচার্ড ইটন ও অসীম রায় গবেষণায় একেবারে আনকোরা কিছু বিষয় অনুসন্ধান করেছেন। উনারা বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের জন্য ফিল্ড ওয়ার্ক পদ্ধতি যেমন বেছে নিয়েছেন, তেমনি বিভিন্ন সূত্র থেকে এ-সংক্রান্ত নানান দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করেছেন। দ্বিবিধ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে দাঁড় করার চেষ্টা করেছেন বাঙালি মুসলমানের সত্তার অন্বেষাপূর্বক প্রকৃত ঠিকুজি।

আকবর আলি খান হেঁটেছেন এসবের বাইরে, ভিন্ন পথে, স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে। উনি মূলত 'টেক্সট টু টেক্সট' পদ্ধতিতে দাঁড় করিয়েছেন এতদ্বিষয়ক অনুসন্ধান এবং তা থেকে প্রাপ্ত নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। সে ক্ষেত্রে অনেকের অনুসন্ধানকেই তিনি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, তবে এঁদের টেক্সটকে প্রণিধানযোগ্য মনে করেছেন বিশেষ করে রিচার্ড ইটন ও অসীম রায়ের গবেষণাকে। খানের বেশির ভাগ লেখালেখি এবং গবেষণা যেহেতু 'টেক্সট টু টেক্সট' পদ্ধতিতে, এই বইয়েও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি এমনভাবে করেছেন, যাতে পাঠক-গবেষকেরা নতুন চিন্তার খোরাক পান। এবং এখানেই তার অভিনিবেশ সুনির্দিষ্ট করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সিদ্ধান্তে যাননি। এমনকি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও টেক্সটের কাছেই থেকেছেন সমর্পিত। কখনোই টেক্সটের বাইরে গিয়ে নিজস্ব দর্শন-অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করার চেষ্টা করেননি। এমনকি উনার গবেষণায় সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর এ সংক্রান্ত চিন্তাকেও হাজির করেননি। শওকত আলীর ভাবনা ও জিজ্ঞাসাও উনার যুক্তি-তর্ক বিশ্লেষণে নেই। নেই হলায়ুধ মিশ্র'র 'সেক শুভোদয়া'র কথাও।

আমরা মনে করি, হলায়ুধ মিশ্রকে আমলে না নিয়ে, 'সেক শুভোদয়া'-কে বিবেচনায় না রেখে বাংলায় ইসলাম প্রচারের সাফল্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া যথার্থ ও যৌক্তিক নয়। বাংলা সাহিত্যের প-িতজনেরা হলায়ুধ মিশ্রকে নিয়ে যে বিতর্ক জারি রেখেছেন, আমরা তাকে পাশে রেখেই এ কথা বলতে চাই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, 'প্রহেলিকা' শব্দটা আকবর আলি খান ব্যবহার করেছেন 'বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ' বইয়ে। এই 'প্রহেলিকা' দূর হওয়ার ক্ষেত্রে হলায়ুধ মিশ্র, শওকত আলী হতে পারতেন গুরুত্বপূর্ণ এক বাতায়ন বিশেষ।

এখানে আরও একটু বলা প্রয়োজন হলায়ুধের ওই বই অনেকাংশে ধর্ম গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছিল এবং সেইরকমভাবে যত্ন আত্তিতে তা দীর্ঘদিন সংরক্ষণও করা হয়েছিল। এরকম বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, এই বই ছুঁলে বা স্পর্শ করলে কল্যাণ হয়, রোগব্যাধি দূর হয়। শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' এর প্রেরণা ছিল ওই বই। যেখানে এরকম একটি বর্ণনা রয়েছে। কিছু মানুষ ঘোড়া বিক্রি করতে এসেছে হাটে। এর মধ্যে দেখা গেল একজন মানুষ জোরে জোরে কী যেন চাচ্ছে। তারপর ওরা দুই তিনটা লাইনে দাঁড়াল। দেখা গেল, যে ওর মধ্যে সবথেকে সাধারণ অর্থাৎ রাখাল গোছের, ওই সবার আগে দাঁড়িয়ে। এবং ও যা করছে সবাই তাই করছে। সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হাঁটু ভাঙ্গছে এবং মাথা মাটিতে ঠেকাচ্ছে। খাওয়ার সময় ওরা এক গামলা থেকে সবাই মিলে খাচ্ছে একই খাবার।

আটশ বছর কিংবা তারও আগের এই বিষয় শওকত আলীকে নতুন ভাবনায় উজ্জীবিত করে। হাজির করে শেকড় সন্ধানের দাওয়ায়। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি হাজির করেন স্রষ্টার অভিজ্ঞান, যার সঙ্গে মিলিয়ে দেন সৃষ্টিকে। বিষয়টা হাজির করেন ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে যখন বাংলার এক নতুন সন্ধিক্ষণের সূচনা হতে যাচ্ছে। লক্ষণ সেনের সময় শেষ হয়ে আসছে। তুর্কি এক মুসলমান যোদ্ধার আগমনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এভাবেই জন্ম নেয় 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'।

প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান লিখেছেন,''সেনরাজার শাসন থেকৈ স্খলিত হয়ে যাচ্ছে দেশ, তুর্কী আক্রমণ অত্যাসন্ন। তবু সামন্ত-মহাসামন্তদের অত্যাচারের শেষ নেই। সেই অত্যাচার রুখে দাঁড়ায় কখনো অন্ত্যজেরা, কখনো বৌদ্ধেরা। শাসকদের বিশেষ রোষ তো ওদের উপরেই। তাদেরই একজন প্রশ্ন করে : ''দেখো, এই কি মানুষের জীবন? সুখ নেই, স্বস্তি নেই, গৃহ নেই, কেবলি প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে হচ্ছে- এর শেষ কোথায়? এই জীবন কি যাপন করা যায়? বলো, কতোদিন এভাবে চলবে?'' ইতিহাসের সেই প্রদোষকালে জটিল আবর্তে ঘুর্ণ্যমান কয়েকজন প্রাকৃত নরনারীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। ইতিহাসে তাদের নাম নেই। হয়তো অন্য নামে তারা বাস করেছে সেই কালে, হয়তো অন্য কালেও।''

শ্যামাঙ্গ, লীলাবতী, লীলাবতী, বসন্তদাস, মায়াবতী, মিত্রানন্দদের হয়ে কথা বলে ওঠেন শওকত আলী। যে কথা তার নিজেরও। যা তিনি দেখেছেন ১৯৩৬-এ জন্ম নিয়ে এই অঞ্চলের প্রতিটি মাইলফলক ঘটনার সাক্ষী হয়ে। যাতে আশা জেগেছে আবার আশা ভঙ্গ হয়েছে। একারণে হাজির করেছেন প্রদোষকালকে। তিনি সাধারণের হয়ে সর্বজনের অধিকারের কথা বলেছেন। যার সূচনা হয়েছিল দ্বাদশ শতকের ঊষালগ্নে কিংবা তারও কিছুটা সময় আগে। যেখানে সবাই এক কাতারে দাঁড়ায়। সবাই এক হয়ে এক গামলা থেকে খাবার খায়।

এই অঞ্চলের অর্থাৎ সেদিনের সেই পূর্ববঙ্গের বর্ণ পীড়িত, অত্যাচারিত মানুষেরা তো সেদিন এক কাতারে হতে চেয়েছিল। ওই সংস্কৃতিকে আত্মীকরণ ও সাঙ্গীকরণের লক্ষ্যেই তো তারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল, নতুনের বার্তায় সাড়া দিয়েছিল। এসবের প্রেক্ষাপট ও পরিপ্রেক্ষিতই তো এখানে মুসলানদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও অনেক কারণ এবং ওই সময়ের উদ্ভূত বাস্তবতা। কিন্তু যখন সত্যসত্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ হল কিংবা ঐতিহাসিকভাবেই মুসলমানের দেশে পরিগণিত করা হল, তখনও কেন সাম্য দূর হল না, বিভেদ বাড়ল, ন্যায্যতা অধরা রইল? এই প্রশ্নের উত্তর তালাশ করা কি জরুরি নয়?

যুক্তিযুক্ত কারণেই তো প্রত্যাশা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ হবে, সব মানুষের দেশ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও বিশ্বাসীদেরও নিরাপদ সহাবস্থান হবে এখানে। প্রত্যেকেই তার আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদাসহ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশের নিশ্চয়তা উপভোগ করবে না। কিন্তু তার কোনটাই কেন হয়ে উঠল না এই প্রশ্নের উত্তর তালাশ করতে চেয়েছেন শওকত আলী। ঠিকুজি খুঁজতে চেয়েছেন নিজের এবং অপরের। যার বয়ান মেলে চরিত্রের ভাষায়।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির এই অভিজ্ঞানের মধ্যে নিহিত আছে এই ভূখণ্ডের মুক্তি ও প্রত্যাশার সকল বারতা। আমাদের নিজেদের স্বার্থে-বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে বিনির্মাণের প্রশ্নে শওকত আলীকে বুঝতে হবে দায় ও দরদের সঙ্গে।

Comments