জাতীয় আত্মার সন্ধানে আবুল মনসুর আহমদ

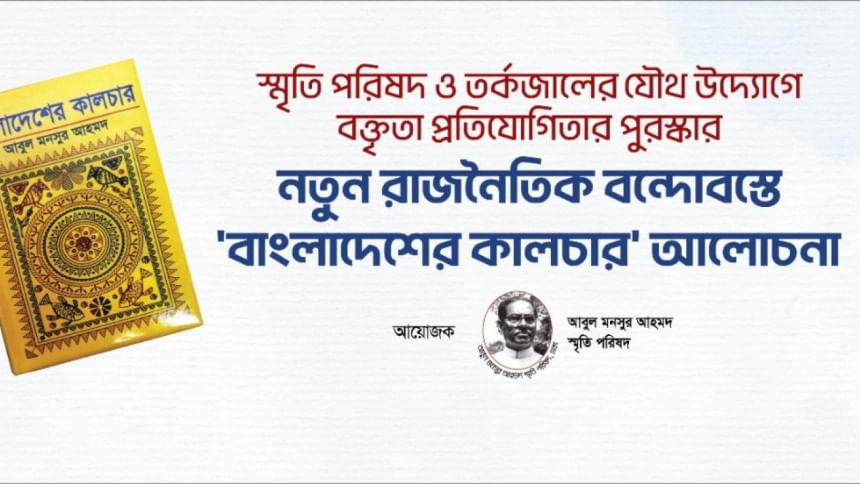

আবুল মনসুর আহমদের যে লেখাটা আমাকে বিশেষভাবে চমকে দেয়, সেটা তার 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থের একটা প্রবন্ধ, নাম 'বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা'। জীবনজুড়ে রাজনৈতিক চিন্তার পরপর অনেকগুলো রূপান্তরের জন্য আবুল মনসুর আহমদ আলোচিত; বলা যায় যে, প্রেক্ষিতবিহীন করে দেখলে তার কোনো কোনো অবস্থানকে ভুল না বোঝা কঠিন। কিন্তু নির্দিষ্ট ওই মুহূর্তে সময়ের দাবির দিক থেকে বিবেচনা করলে আবুল মনসুর আহমদ সর্বদা জনচৈতন্যের পক্ষে ছিলেন, কখনোই তত্ত্বের মর্মর প্রাসাদে নিজেকে বন্দি করেননি, বরং তার তত্ত্ব চর্চার অন্যতম লক্ষ্য ছিল জনচৈতন্যের মর্মকে ধরতে পারা। 'বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা' প্রবন্ধে পূর্বাপর আবুল মনসুর আহমদের কাজের ধারাবাহিকতার একটা শীর্ষবিন্দু হিসেবে ভাবা যেতে পারে।

এই প্রবন্ধে আবুল মনসুর আহমদ বাংলাদেশের ইতিহাসের যে সারসংক্ষেপটি করেছেন সম্ভবত তার কোনো কোনো অংশ ইতিহাসের সর্বশেষ তত্ত্ব ও তথ্যের কষ্টিপাথরে উতরে যাবে না। কিন্তু, বাঙালিকে একটা সভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হলে তার আত্মার সন্ধান এবং তার এই আত্মার অধিষ্ঠান সন্ধানের যে চেষ্টা এখানে তিনি করেছেন, তা আদতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা', আহমদ ছফার 'বাঙালী মুসলমানের মন' হয়ে হালের বহু তরুণতম লেখকদেরও ভাবনার কেন্দ্রে থাকা অন্যতম বিষয়—এমনকি তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তগুলোর মাঝেও যত বিরোধ থাকুক। বাঙালি জাতি ও সভ্যতার একটা আত্মার সন্ধানের অভিনব প্রস্তাবটা সম্ভবত আবুল মনসুর আহমদই উত্থাপন করেছেন এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের বৈচিত্র্য ও স্বতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সকলের মাঝেই কিছু অসাধারণ সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো।

বাঙালি জাতির এই কৃষক চৈতন্যের সন্ধান সাহিত্য, রাজনীতি কিংবা সমাজবিজ্ঞানে বিপুল একটি আগ্রহের বিষয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও ফজলুল হকের চিন্তার যৌথতা নিয়ে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন: 'বাঙালী নেশনের অবস্থান শহরে নয়, পল্লীতে। গুটিকতক শিক্ষিত লোক নয়, কৃষকরাই আসল নেশন'। জনগোষ্ঠী হিসেবে কৃষকের মাঝে এবং তার শেষ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবুল মনসুর আহমদ জাতীয় আত্মার সন্ধান করেছেন একটি ভূগোলের মাঝেও, সেটি বাংলাদেশ। এই পুরো সন্ধানের একটা রাজনৈতিক বিকাশ আছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আবুল মনসুর আহমদের রাষ্ট্রচিন্তায় একটা পূর্বাপর সংগতি আছে', সেই সংগতির মূল সুরটা হয়তো এই জাতীয় আত্মার সন্ধানে মিলবে।

দুই.

কৃষক এবং মুসলমান কৃষক আবুল মনসুর আহমেদের ভাবনায় বাঙালি চৈতন্যের গরিষ্ঠ পরিচয়। এই পরিচয়ের অস্বীকৃতি এবং তাকে মর্যাদা ও সমতা না দিতে চাওয়ায় বাংলার রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়াগুলো আবুল মনসুর আহমদ থেকেই উদ্ধৃত করা যাক—

১. 'একদিকে স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের, মানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্ভাবনা যতই বাস্তবরূপ ধারণ করিতে লাগিলো, হিন্দু-শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে এটা ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠতে লাগিল যে বাংলাদেশে স্বরাজ-স্বায়ত্তশাসন মানেই মুসলিম প্রধান্য।'

২. 'প্রজা আন্দোলন যতই জোরদার হইয়া উঠিতে লাগিলো, বাংলার সামন্ততন্ত্র ও তার পোষ্যদের কাছে এটা ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, জমিদারি উচ্ছেদে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় হিন্দু-প্রাধান্যের অবসান ঘটিবে।'

এবং

৩. 'দুই শ বছরের ইংরেজ শাসনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প সাহিত্যিক স্তরে বাংলা যে রূপ ধারণ করিয়াছে, গণতন্ত্রের প্রবর্তনে তা আর থাকিবে না। হিন্দু মধ্যবিত্তের বিচারে এটা হইবে কৃষ্টি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার অপমৃত্যু।'

বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশের ভারতীয় 'বৃহত্তর জাতীয়তাবাদের মাঝে মিশিয়া যাওয়া'র কারণ হিসেবে এইগুলোকেই খুঁজে পেয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ।

রাজনতির যে প্রক্রিয়ায় এই 'মিশে যাওয়া' ঘটেছে, বহু দিক বিবেচনায় তা হয়তো একটি অসুখী মিলনই। একই প্রক্রিয়ায় বাঙালি মুসলমানও পাকিস্তানের মাঝে একটি 'অসুখী দাম্পত্য' কাটিয়েছে, সেটাও আবুল মনসুর আহমদের বহু লেখাতেই পরিষ্কার। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদি ভাবনা বিষয়ে আবুল মনসুর আহমদ একদমই স্বতন্ত্র একটা দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন এবং বাস্তবের পাকিস্তান দেশটিকে তিনি লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে প্রতারণা বলেই মনে করতেন। তার ভাষায় 'লাহোর প্রস্তাব যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্কিম ছিল, অখণ্ড ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাপরিকল্পনার থাবা হইতে বাংগালী জাতিকে রক্ষা করার উহাই একমাত্র পথ ছিল, ফজলুল হক তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে দাবি করিয়া গিয়াছেন।'

বাংলাদেশ আসলে লাহোর প্রস্তাবেরই বাস্তবায়ন বলেও মনে করতেন আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে উদ্ধৃত করে বলা যায় 'এই ভাষণের পটভূমিতে ছিল লাহোর প্রস্তাবের ইনডিপেনডেন্ট স্টেটসের ধারণা। মুসলিম লীগ পরবর্তীকালে এই বহুবচনকে একবচনে রূপান্তরিত করেছিল, কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ তা কখনো মেনে নেননি। পাকিস্তান আমলে তিনি যে মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন, তার পশ্চাতেও এই একবচন-বহুবচনের দ্বন্দ্ব সক্রিয় ছিল বলে আমার বিশ্বাস।'

ফলে আবুল মনসুর আহমদের এই কৃষক চৈতন্যের সন্ধান একটা বস্তুগত অধিষ্ঠানও পেলো মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশেই, আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় 'ইংরেজ নির্মিত কলিকাতা কেন্দ্রিক শতবর্ষের বেংগলে বাংলার জাতীয় আত্মার সন্ধান না পাইয়া ফজলুল হক যে জীবন সায়াহ্নে হাজার বছরের বাংলায় সে জাতীয় আত্মার সন্ধানে ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এটা ঘটিয়াছিল স্বাভাবিক কারণেই। ফজলুল হকের রিডিসকভার করা এই বাংলাই ইতিহাসের আসল বাংলা। এটাই আদি বাংলা'; এরই জের হিসেবে ১৯৭৩ সালে লিখিত এই প্রবন্ধের শেষ বাক্যটিতে তিনি বলছেন 'তাই ফজলুল হকই বাংলার জাতীয় আত্মার প্রতীক'।

তিন.

জাতির আত্মার সন্ধান করতে হলে তার অস্তিত্বকেই আগে খুঁজতে হয়। বাঙালি জাতির একাংশ ভারত এবং আরেকাংশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে মিশে যাওয়ার পরিণতিতে বাংলার 'আমিত্ব' কোথায় ছিল? স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে আবুল মনসুর আহমদের উত্তর হলো—'১৯৪৭ সালের বাটোয়ারায় বাংলার "আমিত্ব" পড়িয়াছে তৎকালীন পূর্ব-বাংলায়, আজিকার বাংলাদেশে। ঐ সংগে বাংলার জাতীয় আত্মাও আসিয়াছে এখানেই। আজিকার বাংলাদেশই তাই সমগ্র বাংলা। ইতিহাসের বাংলার অতীতের সকল সীমা পরিবর্তনেও যেমন বাংলার "আমিত্ব", সুতরাং তার আত্মা, আজিকার বাংলাদেশের ভূখণ্ডেই ছিল, আজও তেমনি তার আত্মা এখানেই বিরাজ করিতেছে।'

এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে হয়তো সকলে একমত হবেন না। আগেই যেটা বলেছি, সাম্প্রদায়িক কিংবা ধর্মীয় বা আরও সব কারণে যে জাতিগুলো খণ্ডিত হয়ে বৃহৎ অন্য কোনো রাষ্ট্রের অংশ হয়, প্রায়শই তার মাঝে নানান অসুখেরও বিস্তার দেখা যায়, বড় একটা পরিচয়ের সঙ্গে মিশে গেলেও তার নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয়ের চাপ তাকে বহন করে যেতে হয়। কিন্তু আত্মা বলতে যদি তার সজীব, চলমান, সক্রিয় ও বিকাশমান অংশটাকে বোঝা হয়, তা ইতিহাস ও ভূগোলের অর্থেই পূর্ব বাংলা ছিল, এইখানে আবুল মনসুর আহমদের কোনো ভুল নেই। এইখানে ভূগোল ও রাজনীতি প্রায়ই একাকার, কখনো আবার আমরা দেখেছি ভূগোলের সত্যকে উপেক্ষা করছে রাজনীতির সত্য। কীভাবে?

অজস্র সাদৃশ্য এবং একইভাষা ভিত্তিক জনগোষ্ঠী ও সাহিত্যের উত্তরাধিকার হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলার মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ভূগোল গড়ে দিয়েছে। ভূগোলবিদদের বক্তব্য অনুযায়ী বলা চলে, বাংলা বদ্বীপের পশ্চিমাংশ সক্রিয় বদ্বীপ নয়। সেখানে নতুন ভূমি গঠন হচ্ছে না। বাংলা বদ্বীপ পশ্চিম থেকে পূব দিকে ঢালু বলে এর সকল পানির প্রবাহেরও প্রাকৃতিক প্রবণতা হলো পূব দিকে চলে আসার। গড় বৃষ্টিপাতও পশ্চিম থেকে যত পূবে আসা যাবে, ততটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বতম বিন্দু সিলেটে এটা সর্বোচ্চ। এমনকি, রিচার্ড এম ইটন খেয়াল করেছেন যে, পশ্চিম বাংলা অনেক দ্রুত আত্মীকৃত হয়েছিল মোঘল শাসনের সাথে, এর পরও দীর্ঘ এবং তিক্ত একটি লড়াই মোঘলদের করতে হয়েছে পূর্ববাংলাকে বশীভূত করতে। বারো ভূঁইয়াদের কাহিনি আদতে পূর্ব বাংলারই কাহিনী।

এই কারণেই বাংলার যে আত্মার সন্ধান আবুল মনসুর আহমদ করেছেন, প্রাণবন্ত সেই সত্তাটিকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন পূর্ব বাংলাতেই। উপনিবেশিক অর্থনীতি ও রাজনীতি পূর্ববঙ্গকে বানিয়েছিল কাঁচামাল উৎপাদনের কেন্দ্রে, কলকাতায় ছিল জমিদারদের আবাস এবং শিল্পকারখানা। ফলে পূর্ব বাংলা রসদ জুগিয়েছে জমিদারকে দেওয়া প্রজার খাজনা আকারে, কারখানায় পাট আকারে। এই বৈপরীত্যে আসলে ভূগোলের বাস্তবতার ওপর রাজনীতির বাস্তবতা প্রাধান্য করেছে, কলকাতা কেন্দ্র হিসেবে তার সুফল পেয়েছে। এই কারণেই কলকাতা ছিল ভাষা, শিল্প-সাহিত্যের কেন্দ্র। বাংলাদেশের জন্মে তাই আবুল মনসুর আহমদ হয়তো দেখতে পেয়েছেন রাজনীতি আর ভূগোলের একই কেন্দ্রে সমাপতন।

চার.

বাংলাদেশের জন্মে যদি বাঙালি আত্মার একটা অধিষ্ঠানস্থল পাওয়া গেলো, তার শিল্প-সাহিত্য-ভাষার কেন্দ্র কেন বাইরে, কলকাতায়, সেটা আবুল মনসুর আহমদের একটা প্রশ্ন ছিল। এই বিষয়ে তার তাড়াহুড়ো, অস্থিরতা এবং অভিযোগও ছিল বেশ। সম্ভবত এর উত্তরে এটাই বলা যায় যে, ভাষা ও সাহিত্যে এই প্রভাব খুব সহজে কাটে না। দীর্ঘমেয়াদে আবুল মনসুর আহমদের এই বিষয়ক প্রকল্পটি অবশ্য এতদূর সাফল্য পেয়েছে যা সম্ভবত তিনি লেখার সময়ে কল্পনাও করেননি।

প্রকল্পটি তার ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব।

'আমাদের ভাষা' নামে তার প্রবন্ধের একটা বড় অংশের মূল্যায়নের সঙ্গে বহু পাঠক হয়তো একমত হবেন না। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাক সাহিত্য সম্মিলনীর কালচার ও ভাষ্য শাখার সভাপতির ভাষণের বর্ধিত ও সংশোধিত এই রূপটিতে বাংলা ভাষার নানান রূপের মাঝে বিবাদ তিনি পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন। এই বিবাদের ইতিহাসমূলক অংশে আবুল মনসুর আহমদ হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ভাষার পার্থক্য যেভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন, তার অন্তত কয়েকটি দিক অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই মানবেন, যেমন: হিন্দু সাহিত্যে মুসলমানের উপস্থিতিহীনতা এবং এই অভাব পূরণে মুসলমানদেরই তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা তুলে ধরে ধরার ওপরর গুরুত্বারোপ, এটা সম্ভব হলেই কেবল মুসলমানের ভাষা, বিশিষ্ট শব্দ ও সম্পর্কগুলো সাহিত্যে উপস্থাপিত হবে বলে তিনি মনে করেছেন।

কিন্তু ভাষা সমস্যার আসলে দুটো রূপ ছিল। বাংলা ভাষা কেবল সাম্প্রদায়িক ফাটলের ওপর ছিল না, অজস্র আঞ্চলিক ভাষার উপস্থিতির পরও দুই বাংলার ভাষার মোটা দাগে দুটো ধরনও বেশ আলোচিত ছিল। এই বিভাজনে সাম্প্রদায়িক বিভক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না, ছিল ভূগোলের বিভাজন। এরই একটা বিখ্যাত দৃষ্টান্ত মিলবে পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বিখ্যাত পত্রিকা ঢাকা প্রকাশে ১৫ আশ্বিন, ১২৭৩; ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ সংখ্যায় 'পূর্বাঞ্চলীয় ভাষা' নামের নিবন্ধটিতে। পূর্ববঙ্গের ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গে এত অশুদ্ধ মনে করা হয় যে, 'তাহাদিগের মতের সারমর্ম এই যে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকে লেখাতে এমন অনেক প্রকার রীতির অনুসরণ করেন তাহা হিন্দুস্তানে নয় চব্বিশ পরগনা, হুগলী, নদীয়া ও বর্দ্ধমান এই কয়েকটি জেলায় প্রচলিত হয় না। অতএব উহা তাঁহাদিগের শ্রুতিকটু হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত তাহা অশুদ্ধ। যদি পূর্ব্বাঞ্চলীয় গ্রন্থকারগণ ঐ সকল দোষ পরিত্যাগ করিয়া লেখেন, তাহা হইলে তাহাদের পুস্তকের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাইতে পারে।'

পূর্ব বাংলার ভাষার প্রতি পশ্চিমের এই উপেক্ষার মাঝে কিন্তু কোনো সাম্প্রদায়িক দেয়াল নাই, আছে ভূগোলের বিভাজন।

দ্বিতীয় এই বিভাজনে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, ছিল আঞ্চলিকতা, যেখানে ধরে নেওয়া হয়েছে পূর্ব বাংলার ভাষা সাধারণভাবে একটি অশুদ্ধ বাংলা। মান ভাষা বিষয়টি সকল ভাষার ক্ষেত্রেই একটা সংকট হিসেবে দেখে দিয়েছে ইতিহাসের নানান পর্বে। সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েনরিশ যেমনটা বলেছিলেন 'একটি ভাষা হলো এমন একটা উপভাষা যার পেছনে আছে একটা সেনা ও একটা নৌ বাহিনী।'

এই কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। উপভাষাগুলোর মাঝে সেটিই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, যেটা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। কলকাতা যেমন তার একটা উদাহরণ। আবার, একটা কেন্দ্রকে হটিয়ে আরেকটা কেন্দ্র এলেই রাতারাতি শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটে না, দীর্ঘমেয়াদে তার একটা প্রভাব থাকে। তার একটা উদাহরণ হলো নদীয়া—বহু শত বছর ধরেই বাংলার কেন্দ্র সে না হলেও প্রমিত বাংলার কেন্দ্র হিসেবে তার একটা অক্ষয়প্রায় ভূমিকা তৈরি হয়েছে, বিশেষভাবে তা ঘটেছে চৈতন্য দেবের ভাবান্দোলনের কেন্দ্র হওয়ার কল্যাণে। গোটা বাংলার বৈষ্ণব কবিরা চেষ্টা করেছেন নদীয়ার ভাষায় কৃষ্ণের প্রশংসা কীর্তনে এবং তার ছাপ অন্য সাহিত্যেও পড়েছে।

ফলে, কোনো না কোনো রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্র হলেও তা শুধু বলপ্রয়োগে সীমিত থাকে না। দীর্ঘ ব্যবহারে, সাহিত্য-সংগীত-কল্পনার ভাষা হয়ে উঠবার কল্যাণে তার নিজস্ব সৌন্দর্য, গভীরতা এবং শক্তিমত্তাও তৈরি হতে থাকে। নদীয়াতে যেটা একদা হয়েছে, তেমনি একটা প্রক্রিয়া কলকাতাতেও ছিল। আবুল মনসুর আহমদ সে প্রসঙ্গে বলছেন, 'সাহিত্যিকরাও সাধারণ মানুষের মতোই অভ্যাসের দাস। এরাও অনুকরণে গৌরব বোধ করতেন...রাষ্ট্রীয় কারণে আমাদের তখনকার ভাষা ছিল কলিকাতার বাংলা'। এরপরই তিনি সেই অমোঘ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, 'সেই কারণেই এখনকার ভাষা আমাদের ঢাকাইয়া বাংলা'।

মোহাম্মদ আজম দেখিয়েছেন 'কোনো নিন্দনীয় কাজ সম্পর্কে আগাম সিদ্ধান্ত নিয়ে না রাখলে ভাষাটা আঁতকে ওঠার মতো কিছু নয়। আবুল মনসুর নিজে বারবার তাঁর প্রস্তাবের কৈফিয়ত হিসাবে আমেরিকান ইংরেজির বরাত দিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথেরও বরাত দিতে পারতেন। হ্যাঁ কথাটা বিস্ময়কর শোনালেও সত্য, আবুল মনসুর আহমদ রাজধানীকেন্দ্রিক প্রমিতের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব তার সাথে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়'।

আবুল মনসুর আহমদের এই প্রস্তাব সমকালে তত্ত্বগতভাবে বা এমনকি সম্ভাবনা আকারে উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ আবুল মনসুর আহমদ ঠিকই খেয়াল করেছেন যে 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন যেমন হইবে স্বাভাবিক কথ্য ভাষা, তেমনি সেটা হইবে উপরোক্ত সমস্ত পরিস্থিতি-পরিবেশের সৃষ্ট ও হরেক ভাষার সংমিশ্রণের এক নয়া ভাষা। সে ভাষার সৃষ্টিকার্য ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত শুধু আমাদের সাহিত্যিকদের নজরেই সে বিপুল নির্মাণ কার্য আজও ধরা পড়ে নাই।'

কিন্তু রাজধানী ও সভ্যতার কেন্দ্রের এই সরণে বা আবুল মনসুর আহমেদের কথা মোতাবেক 'বাংগালী জাতির আত্মা'র এই নতুন অধিষ্ঠানে ভাষা যে নতুন করে বিনির্মিত হচ্ছিল—যার কথা তিনি দুঃখ করে বলছিলেন যে সাহিত্যিকদের নজরে তা ধরা পড়ে নাই—তার শক্তিমত্তা শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আবুল মনসুর আহমদের 'আমাদের ভাষা' শীর্ষক এই প্রবন্ধটিতে পাঠক বেশ কিছু পরিচয়বাদী ইঙ্গিত ঝোঁক পাবেন, তার সময়ে এর সঙ্গত কারণও ছিল। কিন্তু বাংলার হিন্দু মুসলমানের মিলিত ঐতিহ্যকে তিনি উপেক্ষা করার বা বাতিল করার চেষ্টা আদৌ করেননি তার 'আপস ফর্মুলা' অংশে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার কথ্যরীতির মাঝে একটা সমঝোতার পথ খুঁজছিলেন তিনি। তার ভাষায় 'কেতাবী বাংলা, পশ্চিম বাংলার বাংলা ও পূর্ব বাংলার বাংলা' এই তিন বাংলা ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ রচনা করে তিনি তাদের পার্থক্য দেখিয়ে একটি আপসমূলক তৃতীয় পথের সন্ধান করেছিলেন, যার মাঝে বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ভূগোলের একটা সমাপতন ঘটেছিল।

আবুল মনসুর আহমেদের বিজয়টা এইখানে, আজ আমরা যে বাংলায় কথা বলি, নাটকে ও চলচ্চিত্রে যে ভাষায় সংলাপ শুনি, এমনকি বহু নিবন্ধ লেখি, তা আবুল মনসুর আহমেদের ওই প্রস্তাবিত আপসরফার সবচাইতে নিকটবর্তী!

ওই অর্থে পূর্ব বাংলার ভাষার আত্মারও সন্ধান পেয়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদ

Comments