যেভাবে দেশব্যাপী নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল আওয়ামী লীগ সরকার

মোবাইল ফোনে আড়ি পেতে ব্যক্তির অবস্থান শনাক্ত করতে ব্যাগে বহনযোগ্য ছোট আকারের নজরদারি যন্ত্র যেমন ছিল, তেমনি ছিল কেন্দ্রীয় কমান্ড সেন্টারের মাধ্যমে একসাথে কয়েক হাজার মানুষের সকল প্রকার যোগাযোগে আড়িপাতার সক্ষমতাসম্পন্ন বিশাল পরিকাঠামো।

আর এসবের মাধ্যমেই বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ধীরে ধীরে এক শক্তিশালী নজরদারি রাষ্ট্র গড়ে তোলার পথে আগ্রাসী গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

২০১৬ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে পুলিশ, র্যাব ও ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশনস মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) যৌথভাবে এক হাজার ১৩৫ কোটি টাকার বেশি মূল্যের নজরদারি সরঞ্জাম কেনে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে পাওয়া আমদানি তথ্য এমনটিই বলছে।

অন্যদিকে এনটিএমসি তৈরি করেছিল ইন্টিগ্রেটেড ল'ফুল ইন্টারসেপশন সিস্টেম (আইএলআইএস) নামে দেশব্যাপীবিস্তৃত এক পরিকাঠামো, যা সব নাগরিকের ইন্টারনেট ও টেলিকমিউনিকেশন ট্রাফিকের বিপুল তথ্য, অনায়াসেই নজরদারি, বিশ্লেষণ এবং সংরক্ষণ করতে সক্ষম। এর মাধ্যমে গড়ে ওঠে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তাৎক্ষণিক বা রিয়েল-টাইম কেন্দ্রীয় নজরদারি ব্যবস্থা।

অন্যদিকে, র্যাব ও পুলিশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিনেছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক আড়িপাতা যন্ত্র।

র্যাবের জন্য কেনা হয়েছে মোবাইল ফোন ও যানবাহনে বসানো যায় এমন জ্যামার, ব্যাগে বহনযোগ্য মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর পরিচয় শনাক্তকরণে আইএমএসআই ক্যাচার (IMSI Catcher) এবং মোবাইল যোগাযোগ বিশ্লেষণ সরঞ্জাম—যেগুলোর মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মোবাইল কার্যক্রমের ওপর নজরদারি চালানো হতো অথবা মোবাইল ফোনের সিগন্যাল বন্ধ করে দেওয়া হতো।

পুলিশ তৈরি করেছিল আরও বিস্তৃত এবং আরও সূক্ষ্ম নজরদারি সক্ষমতা। তাদের ছিল উন্নতমানের আইএমএসআই ক্যাচার, জিপিএস ট্র্যাকার, স্যাটেলাইট যোগাযোগ বিশ্লেষণযন্ত্র, কথোপকথনে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত পদ্ধতি এবং 'ম্যান-ইন-দ্য-মিডল' টুল যা এনক্রিপ্টেড যোগাযোগে ঢুকে পড়তে এবং স্পাইওয়্যার প্রবেশ করাতে সক্ষম।

সীমিত ডেটাসেট ও নির্দিষ্ট হারমোনাইজড সিস্টেম (এইচএস) কোডে আমদানি করা তথ্যের ভিত্তিতে দ্য ডেইলি স্টার এই প্রতিবেদনে নজরদারি সরঞ্জামের তথ্য ও দাম তুলে ধরেছে। একই ধরণের পণ্য অন্য কোডে আমদানি করা হলে তার তথ্য এই প্রতিবেদনে নেই।

তবে, আড়িপাতার এই পুরো ব্যবস্থাটি অপরাধ প্রতিরোধ, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি নিরসনে ব্যবহৃত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, স্বচ্ছতার অভাবে এমন শক্তিশালী নজরদারি ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমন ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

গণ-নজরদারি ব্যবস্থা

র্যাব ও পুলিশের নজরদারি ছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকেন্দ্রিক। আর এনটিএমসি গণ-নজরদারি কাঠামো গড়ে তোলে, যা আইনগতভাবে বৈধতা পায় ইন্টিগ্রেটেড ল'ফুল ইন্টারসেপশন সিস্টেম (আইএলআইএস) নামে।

২০২২ সালের মধ্যেই এনটিএমসি নাগরিকদের দৈনন্দিন যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রযুক্তি কিনে ফেলে, যেন এসব তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা যায় এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য সহজলভ্য হয়।

২০১৬ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে পুলিশ, র্যাব ও এনটিএমসির জন্য নজরদারি করার সরঞ্জাম কিনতে ব্যয় করা হয় ১ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে শুধু এনটিএমসির ব্যয়ই ছিল এর অর্ধেকেরও বেশি অন্তত ৬৫৫ কোটি টাকা।

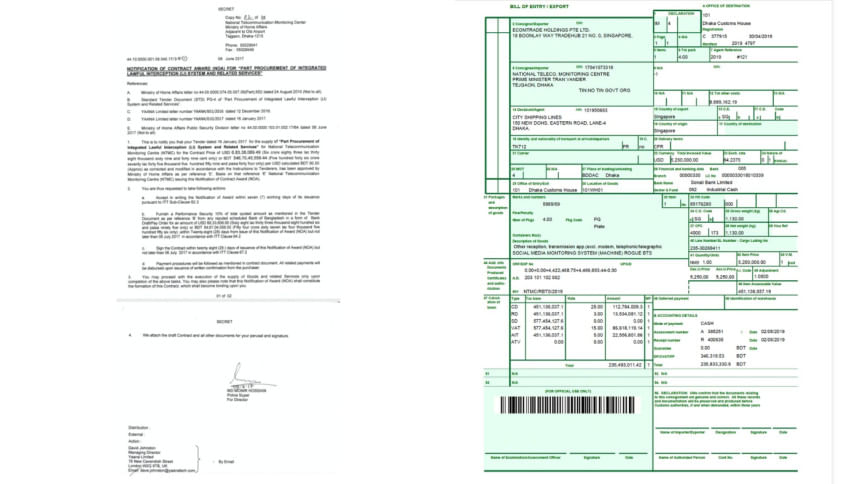

ক্রয়চুক্তির একটি অনুলিপি থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইয়ানা টেকনোলজিস এবং প্রতিষ্ঠানটির যুক্তরাজ্যভিত্তিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইয়ানা লিমিটেড এনটিএমসিকে আইএলআইএস পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, যার খরচ পড়েছে ৫৪৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

চুক্তিপত্রে লেখা আছে, ১০টি পৃথক সিস্টেমের সমন্বয়ে এই প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য 'সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কাছে সরবরাহ করা, যার মাধ্যমে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় থাকা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়।'

প্রথম দুটি অংশ হলো মোবাইল ও ডেটা ইন্টারসেপশন সিস্টেম, যা 'কোনো ব্যক্তির সব ধরনের ইলেকট্রনিক যোগাযোগ' এবং 'বাংলাদেশে উৎপত্তি, বাংলাদেশে শেষ কিংবা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যাওয়া' সব ধরনের ডেটা ও ইন্টারনেট যোগাযোগে নজরদারি চালাতে সক্ষম।

তৃতীয় অংশটি হলো একটি বিপুল আকারের ডেটা সংগ্রহ ব্যবস্থা, যা ন্যাশনাল গেটওয়ে ও ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লেভেল থেকে সব ধরনের ইন্টারনেট যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

চতুর্থ সিস্টেমের মাধ্যমে সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা একটিমাত্র নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে যেকোনো নেটওয়ার্ক ও অপারেটর ব্যবহারকারী যেকোনো ব্যক্তির সব ধরনের যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ, নজরদারি এবং বিশ্লেষণ করা যায়।

পঞ্চম উপাদানটি 'ইউনিফায়েড টার্গেট প্রোফাইলিং সিস্টেম' নামে পরিচিত। এটি নজরদারির আওতায় থাকা সব তথ্য সংকলন, যোগাযোগের ধরণ বিশ্লেষণ এবং সময়, স্থান ও যোগাযোগমাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তির 'সম্পূর্ণ ৩৬০ ডিগ্রি চিত্র' উপস্থাপন করতে পারে।

ষষ্ঠ উপাদানটি হলো কল ডিটেইল রেকর্ড বিশ্লেষণ ব্যবস্থা এবং সপ্তম উপাদানটি জিওলোকেশন সিস্টেম।

অষ্টম ও নবম অংশটি হলো এনটিএমসি ভবনের ভেতরে ডিজিটাল কমান্ড সেন্টার এবং সামগ্রিক কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা।

চুক্তিপত্র অনুযায়ী, দশম উপাদানটি হলো 'অ্যাকটিভ ইনট্রুশন সিস্টেম', যা যেকোনো ডিভাইসে এনক্রিপটেড বা যেকোনো এনকোডিং ব্যবস্থার মধ্যেই আড়ি পেতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, কারও সহায়তা ছাড়াই কার্যসম্পাদনে সক্ষম এবং ডিভাইসের সব অ্যাপ্লিকেশন, ফাইল ও যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অর্থ মূলত যেকোণো ডিভাইসের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সক্ষমতা আছে এই পুরো কাঠামোর।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের নজরদারি পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করছে প্রযুক্তি-ভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান টেক গ্লোবাল ইনস্টিটিউট। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক সাবহানাজ রশিদ দিয়া দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'সরকার সাধারণ সেবামূলক অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ডিভাইসে ম্যালওয়্যার প্রবেশ করিয়েছে, যা ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন সেবা নিতে ডাউনলোড করেন এবং এর মাধ্যমে সরকারের সংস্থা কার্যত পুরো ডিভাইসের ওপর প্রবেশাধিকার পেয়ে যায়।'

সাবহানাজ দিয়ার দাবি, 'এমন একটি ম্যালওয়্যার কিবোর্ডে টাইপ করা প্রতিটি অক্ষর ট্র্যাক করতে পারে, অর্থাৎ আপনি কী লিখছেন তা বুঝে ফেলতে সক্ষম। আরেকটি সফটওয়্যার আইওএস সিস্টেমে ব্যাকডোর তৈরি করতে পারে, যা মেসেজ পড়তে ও কনট্যাক্ট লিস্ট ডাউনলোড করতে সক্ষম।'

আইএলআইএসের সবশেষ অংশটি হলো—স্যাটেলাইট ফোন নজরদারি ব্যবস্থা।

শেখ হাসিনার শাসনামলে এই পুরো নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ডেইলি স্টারের কাছে কোনো তথ্য নেই। বর্তমানে এই ব্যবস্থা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও স্পষ্ট নয়।

দ্য ডেইলি স্টারকে দেওয়া এক লিখিত জবাবে এনটিএমসি আইএলআইএস সিস্টেমের কথা স্বীকার করেছে। তারা বলেছে, এর কয়েকটি অংশ এখনো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও তদন্তের জন্য কার্যকর রয়েছে।

তারা বলেছে, 'সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে এনটিএমসি নাগরিকদের গোপনীয়তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে একটি আইন/অধ্যাদেশ প্রণয়নের কাজ করছে।'

নজরদারি ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে

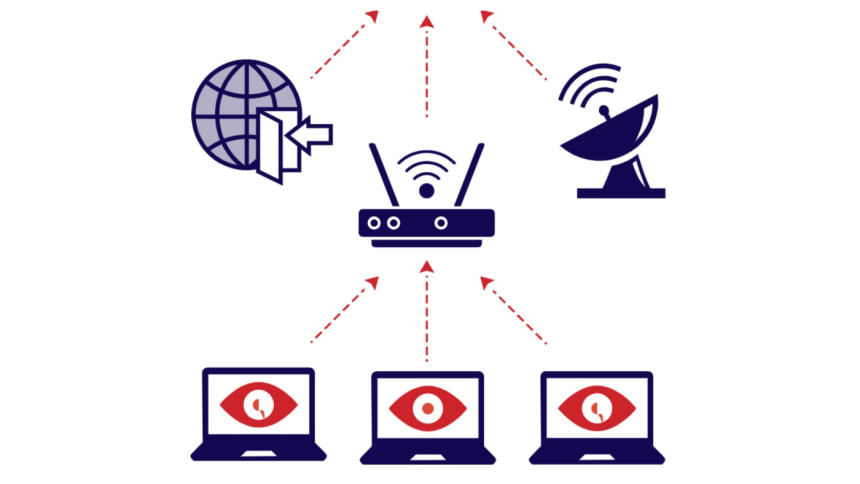

এনটিএমসির কেনা সরঞ্জামগুলোর তালিকা দ্য ডেইলি স্টারের নিজস্ব নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞদের দেখালে তারা এই বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামের তথ্য জেনে সেগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি অনুসরণ করে আইএলআইএস নেটওয়ার্কের একটি কাঠামো তৈরি করেন।

নজরদারি ব্যবস্থা কাজ শুরু করে ইন্টারনেট অবকাঠামোর ডেটা প্যাকেট—যেমন সমুদ্রতলে ফাইবার অপটিক ক্যাবল, স্যাটেলাইট সিস্টেম, আইএসপি রুট ও টেলিকম নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।এটি করতে প্রয়োজন হয় দুটি কপার ট্যাপ মডিউল (১০/১০০/১০০০), যা ইনকামিং ও আউটগোয়িং ডেটাগুলোকে ভেঙে নজরদারির জন্য মনিটরিং পোর্টে পাঠায়। উচ্চগতির ফাইবার অপটিক ডেটা বা ট্র্যাফিককে ফাইবার ট্যাপ মিরর করে এর একটি প্রতিরূপ বিশ্লেষণের জন্য পাঠিয়ে দিতে পারে।

এরপর এসব ডেটা ডিপপ্রোব (বিশ্লেষণ) ইউনিটে প্রক্রিয়ার জন্য পাঠানো হয়, যেখানে ডেটাকে গভীর বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে এনক্রিপ্ট করা ডেটাকে ডিক্রিপ্ট বা পাঠযোগ্য করা হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে এসএসএল (সিকিউর সকেটস লেয়ার) বা নিরাপত্তা প্রোটোকলের মাধ্যমে ইন্টারনেটের ডেটা আদান-প্রদানের সময় তথ্যকে এনক্রিপ্ট করে নিরাপদ রাখা হয়।

কিন্তু, আইএলআইএস নজরদারি ব্যবস্থায় এসএসএল ডিক্রিপশন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়, যা আদান-প্রদানের মধ্যে নিরাপদ ডেটা ডিক্রিপ্ট করে বিশ্লেষণ করে এবং পরে এনক্রিপ্ট করে পাঠায়।

ক্রয়পত্রে দেখা যায়, এনটিএমসি মার্কিন প্রতিষ্ঠান ইয়ানা তেকনোলজিস থেকে পাঁচটি ডিপপ্রোব মনিটর পোর্ট কিনেছে, যা ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ, সিগন্যালের মতো অ্যাপ্লিকেশনে তথ্য আদান-প্রদানের তারিখ ও সময়, ডেটার পরিমাণ, আইপি ঠিকানা, যোগাযোগের ধরন এবং ব্যবহারকারীর আচরণগত বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায়।

ভয়েস কল, এসএমএস ও মোবাইল ইন্টারনেট ট্রাফিক থেকে মেটাডেটা বের করতে একটি জিএসএম/সিগনালিং নেটওয়ার্ক মনিটরিং প্ল্যাটফর্মও স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মেসেজ বা যোগাযোগের কনটেন্টের ভেতরে না ঢুকেও ব্যবহারকারীর কর্মকাণ্ডের ওপর প্রোফাইল তৈরি করতে পারে এনটিএমসি।

ক্রয় নথি অনুযায়ী, এনটিএমসি ৪৫ কোটি ১১ লাখ টাকায় ইকমট্রেড হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ সিস্টেমও কিনেছে, যা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীর কার্যক্রম ট্র্যাক করতে সক্ষম।

ইকমট্রেডের ফরেন ট্রেড ম্যানেজার কামাল শাকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, এই সিস্টেমটি নেদারল্যান্ডসভিত্তিক একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কেনা হয়েছে এবং তারা এ ক্ষেত্রে শুধু রিসেলার হিসেবে কাজ করেছেন।

বিপুল পরিমাণ ডেটা সংরক্ষণের জন্য এনটিএমসি দুটি ডিআরএস হাডুপ ডেটা নোড হার্ডওয়্যার ইউনিট কিনেছে। জিপিএস-নিয়ন্ত্রিত এনটিপি সার্ভার দিয়ে নজরদারি করা প্রতিটি ডেটার সিস্টেমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক তারিখ-সময় জানা যায়।

প্রযুক্তি গবেষক দিয়া জানান, ২০০১ সালে প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইনসহ মোট ২২টি আইন এসব নজরদারি কার্যক্রমের বৈধতা দেয়।

তিনি বলেন, 'ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন আইনের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যেখানে যথাযথ নিরাপত্তা ছাড়াই স্পাইওয়্যার ব্যবহার, যোগাযোগে নজরদারি এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিস্তৃত প্রবেশাধিকারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।'

সাবহানাজ রশিদ দিয়া এটাকে 'নিরাপত্তা-অগ্রাধিকার কাঠামো' আখ্যা দিয়ে বলেন, 'এটি শুধু টেলিকম ও সাইবার আইন নয়, বরং মাদকদ্রব্য আইন, সন্ত্রাসবিরোধী আইন, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি নীতিমালার আওতায়ও পড়ে—যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপব্যবহার হতে পারে।'

লক্ষ্যভিত্তিক নজরদারি

দ্য ডেইলি স্টারের হাতে আসা আমদানি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে র্যাব বুলগেরিয়ার ইলেকট্রনিক ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সামেল নাইনটি থেকে একটি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি জ্যামার কেনার মধ্য দিয়ে নজরদারি সরঞ্জাম সংগ্রহ শুরু করে।

রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি জ্যামার মূলত নজরদারি যন্ত্র নয়। এটি এমন একটি ডিভাইস যা ফোন, জিপিএস বা ওয়াইফাইয়ের ফ্রিকোয়েন্সিতে বিঘ্নকারী সিগন্যাল পাঠিয়ে যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি করে।

এটি নীরবে কোনো জনসমাবেশের মধ্যে যোগযোগে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনামলে বিএনপির নেতাকর্মী ও সাংবাদিকরা অনেকবার জানিয়েছেন যে, তারা কোনো সমাবেশস্থল থেকে ফোন করতে বা কল রিসিভ করতে পারেননি।

২০১৭ সালে র্যাব একই ধরনের একটি নেটওয়ার্ক জ্যামার কিনেছিল। সেটি যানবাহনে বসিয়ে দেওয়া যায়।

একই বছরে পুলিশ সাইপ্রাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠান টিয়ারসেক থেকে ৮ কোটি ৭ লাখ টাকা দিয়ে একটি আইএমএসআই ক্যাচার কেনে।

আইএমএসআই (ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি) ক্যাচার হলো গোপন নজরদারি যন্ত্র যা মোবাইল ফোনে আড়ি পেতে ব্যবহারকারীর অবস্থান, কার্যক্রম শনাক্ত, ট্র্যাক করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত একটি নকল মোবাইল টাওয়ার হিসেবে কাজ করে, যার ফলে এর আশপাশে থাকা মোবাইল ফোনগুলো আসল নেটওয়ার্কের পরিবর্তে এই ভুয়া টাওয়ারে সংযুক্ত হয়। আইএমএসআই হলো প্রতিটি মোবাইল সিম কার্ডের বিপরীতে একটি ইউনিক নম্বর, যা কোনো বড় জমায়েতের মধ্যে নির্দিষ্ট কাউকে শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

পুলিশ ২০১৯ ও ২০২২ সালে কানাডীয় প্রতিষ্ঠান অকটাসিক থেকে আরও কয়েকটি আইএমএসআই ক্যাচার কেনে—যার মধ্যে একটি মোটরসাইকেল বসিয়ে দেওয়া যায়। আইএমএসআই ক্যাচার কিনতে পুলিশ মোট ৪৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে, যা এ ধরনের নজরদারি যন্ত্রের ওপর পুলিশের নির্ভরতা স্পষ্ট করে।

২০১৯ সালে পুলিশ জার্মানির একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে একটি মোবাইল ট্র্যাকার সার্ভারও কেনে, যা বাংলাদেশি মালিকের সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্যানমার্ক ইমপেক্সের মাধ্যমে খালাস করা হয়।

দুই বছর পর পুলিশ একটি ম্যান-ইন-দ্য-মিডল (এমআইটিএম) সিস্টেম ডিটেক্টর ও লোকেটর কেনে—যে যন্ত্রটি তাৎক্ষণিকভাবে (রিয়েল টাইম) আড়িপাতা ও নজরদারি জন্য বিশেষভাবে তৈরি।

এই সিস্টেমটি নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক বা ডিভাইসকে নকল করে ফোন কল, মেসেজ, ইমেইল ও অনলাইন কার্যক্রমের মতো সংবেদনশীল তথ্যে প্রবেশাধিকার পায়। এটি কখনো কখনো এনক্রিপ্ট করা নিরাপদ সংযোগ ভেঙে তথ্য বের করে আনতে পারে। পাশাপাশি, এটি নজরদারির আওতায় থাকা ব্যক্তিদের প্রকৃত অবস্থানও শনাক্ত করতে পারে।

২০২২ সালে পুলিশ ও র্যাব ইন্টারসেপশন বা নজরদারি সরঞ্জাম দিয়ে পরিকাঠামো প্রস্তুত করা শুরু করে।

ওই বছর পুলিশ সুইজারল্যান্ডের নজরদারি কোম্পানি এটিইসিএস এজি-র তৈরি একটি স্যাটকম অ্যানালাইজার কেনে সিঙ্গাপুরভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। স্যাটকম অ্যানালাইজার এমন একটি যন্ত্র, যা স্যাটেলাইট ফোন ও টার্মিনালসহ স্যাটেলাইটভিত্তিক যোগাযোগ নজরদারি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়।

অপরদিকে, র্যাব কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান অকটাসিক থেকে একটি ব্যাকপ্যাক আইএমএসআই ক্যাচার এবং দুটি মোবাইল কমিউনিকেশন অ্যানালাইজার কেনে। এই অ্যানালাইজারগুলো সাধারণত কোন ডিভাইস কোন নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হচ্ছে, তাদের ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর, ফোন নম্বর, অবস্থান শনাক্ত করতে এবং কল লগ ও টেক্সট মেসেজ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

২০২৩ সালে বাংলাদেশ পুলিশ সাইপ্রাসভিত্তিক কোম্পানি ডেলহেজ লিমিটেড থেকে একটি পোর্টেবল নজরদারি ও সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স (সিগনিট) ডিভাইস কেনে। এই ডিভাইস মোবাইল ফোন, রেডিও এবং স্যাটেলাইট সংযোগের মতো তারবিহীন যোগাযোগ শনাক্ত, নজরদারি ও অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে।

পরের বছর পুলিশ আরও শক্তিশালী একটি নেটওয়ার্ক জ্যামার কেনে। এটি ড্রোন জাতীয় জ্যামার, যা নির্দিষ্ট এলাকায় উড়ে উড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে পার।

ইসরায়েলি সম্পৃক্ততা ও রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল

অন্তত ২০টি দেশের ২৩টি কোম্পানি বাংলাদেশে নজরদারি সরঞ্জাম রপ্তানি করেছে। এই দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, বুলগেরিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, জার্মানি, সাইপ্রাস, ফ্রান্স, ইতালি, ডেনমারক্ক, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, বেলজিয়ামসহ ১২টি দেশ দমন-পীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা আছে এমন দেশে নজরদারি সরঞ্জাম রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের ব্যুরো অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সিকিউরিটির 'এনটিটি লিস্ট' মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত ব্যক্তি-সংস্থাকে প্রযুক্তি সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রপ্তানি বিধিবিধানও কোনো দেশে নজরদারি সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দেয় না, যদি সেই দেশের বিরুদ্ধে এমন সরঞ্জাম ব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ থাকে।

এসব দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানই রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সিঙ্গাপুর, সাইপ্রাস এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবহার করেছে।

ইকমট্রেডের ম্যানেজার শাকিল ডেইলি স্টারকে বলেন, 'এনটিএমসি সরাসরি নেদারল্যান্ডস-ভিত্তিক সরবরাহকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা সরাসরি বাংলাদেশে রপ্তানি করতে চায়নি এবং রিসেলারের মাধ্যমে আসতে চেয়েছিল। আমরা জানতামই না, বাংলাদেশে ঠিক কী পণ্য পাঠানো হচ্ছে। নেদারল্যান্ডসে আমরা কোনো নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হইনি। বাংলাদেশে আমদানির জন্য সিঙ্গাপুর অনেক ক্ষেত্রেই ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দিয়ে থাকে।'

বাংলাদেশ যে কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে সরঞ্জাম কিনেছে, সেগুলোর মধ্যে অন্তত তিনটির সঙ্গে ইসরায়েলের সংশ্লিষ্টতা আছে। সেগুলো হলো—পাসিতোরা, টেলেডাইন ও টিয়ারসেক।

কোম্পানির নিবন্ধন তথ্য অনুযায়ী, পাসিতোরা লিমিটেডের সদরদপ্তর সাইপ্রাসে। এই প্রতিষ্ঠানটি উইস্পিয়ারের রিব্র্যান্ডেড সংস্করণ, যেটির প্রতিষ্ঠাতা তাল জোনাথন দিলিয়ান ইসরায়েলি গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত।

তাল জোনাথন একজন সাবেক ইসরায়েলি সেনা কর্মকর্তা, যিনি বর্তমানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। এনটিএমসি যখন কোম্পানিটি থেকে সরঞ্জাম কিনেছিল, তখন এর অন্যতম শেয়ারহোল্ডার ছিল তেলআবিব-ভিত্তিক মিভতাহ শামির টেকনোলজিস।

এনটিএমসি পাসিতোরা থেকে ৫২ কোটি ১০ লাখ টাকা মূল্যের একটি পোর্টেবল নজরদারি সিস্টেম কিনেছিল।

টিয়ারসেক কোম্পানিটি সাইপ্রাসে হলেও এর পরিচালক ইসরায়েলি নজরদারি প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইয়ারন বারাতজ এবং এটি মূলত সাইপ্রাসভিত্তিক একটি ইসরায়েলি কোম্পানি। বারাতজ নিজেও 'সেপ্টিয়ার' নামের একটি ইসরায়েলি নজরদারি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা।

টেলেডাইন এফএলআইআর ডিটেকশন কোম্পানিটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক থার্মাল ও নজরদারি প্রযুক্তি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, যার একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র ইসরায়েলে। এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং ডিভিটেল ইসরায়েল লিমিটেড—দুটোই ইসরায়েলে নিবন্ধিত।

বাংলাদেশ যত নজরদারি সরঞ্জাম আমদানি করেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যের সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান ইয়ানা টেকনোলজিস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মূল্যের সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে সিঙ্গাপুরভিত্তিক বাংলাদেশি মালিকানাধীন লজিস্টিক প্রতিষ্ঠান প্যানমার্ক ইমপেক্স। প্যানমার্ক ৩৬৬ কোটি টাকা মূল্যের নজরদারি সরঞ্জাম রপ্তানি করেছে। মোট ২০টি চালানে এসব সরঞ্জাম আমদানি হয়েছিল, যার ৭৫ শতাংশ পেয়েছে পুলিশ এবং বাকিগুলো পেয়েছে র্যাব।

প্যানমার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদ আলম চৌধুরী ডেইলি স্টারকে বলেন, তাদের সরবরাহ করা সরঞ্জামের কোনো অপব্যবহার হলে তার জন্য আইনগতভাবে তারা দায়ী নন।

'আমাদের সরবরাহ করা সরঞ্জামগুলো হলো ট্যাকটিকাল "আইএমএসআই" ডিভাইস, যার কোনো নজরদারি সক্ষমতা নেই। মূলত দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের শনাক্ত করতে এগুলো ব্যবহার করা হয়। সত্যি বলতে, আমাদের জানা নেই যে আমাদের সরবরাহ করা সরঞ্জাম কখনো কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজে ব্যবহার হয়েছে,' বলেন তিনি।

'তবুও, যদি আমাদের সরবরাহ করা যন্ত্রপাতি কোনোভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনে ব্যবহার হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এর পুরো দায় ব্যবহারকারীদের ওপরই বর্তায়,' যোগ করেন তিনি।

সিঙ্গাপুরভিত্তিক ইকমট্রেড হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড সরবরাহ করেছে মোট ৪৫ কোটি ১০ লাখ টাকা মূল্যের নজরদারি সরঞ্জাম। ইকমট্রেড হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী নুরুল আমিন।

১৬টি কোম্পানি ১৪৬টি চালানে মোট ৪১৮ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে।

আরেকটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান স্পাইডার ডিজিটাল ইনোভেশন এফজেডই সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক হলেও, এর মালিক বাংলাদেশি। কোম্পানিটির মালিক কাজী মনিরুল কবীর এর আগে বাংলাদেশের দুটি প্রধান টেলিকম অপারেটরের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি একসময় গুগলের বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজারও ছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠানটি এনটিএমসিকে অন্তত ৩০টি চালানে বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে, যার মধ্যে ছিল এসএসএল ডিক্রিপশন প্ল্যাটফর্ম এবং একটি ইন্টারনেট ট্রাফিক পরিদর্শন সিস্টেম গিগামন গিগাভিউ-এইচসি৩ ভিজিবিলিটি প্ল্যাটফর্ম।

মনিরুল কবীর ডেইলি স্টারকে বলেন, তারা কখনোই এমন কোনো সিস্টেম সরবরাহ করেননি যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।

গিগামন প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আপনারা ঠিকই ধরেছেন যে এটি নেটওয়ার্ক ট্রাফিকের ভিজিবিলিটি দেখাতে পারে, কিন্তু এটা পুরোপুরি মেটাডাটা সংগ্রহের কাজ করে এবং শুধু মেটাডাটা দেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্যবহারকারীর কনটেন্ট সংগ্রহ করা যায় না এই সিস্টেমে।'

'আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমরা এমন কোনো সরঞ্জাম সরবরাহ করিনি, কিংবা এমন কোনো বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ট্রাফিক ভিজিবিলিটি অবকাঠামো তৈরির সঙ্গে জড়িত ছিলাম না, যা ব্যবহারকারীর কনটেন্ট সংগ্রহ করে,' বলেন কবীর। এগুলো রপ্তানিতে কোনো নিষেধাজ্ঞাও ছিল না বলে উল্লেখ করেন তিনি।

নজরদারি সরঞ্জাম সরবরাহের বিষয়ে মন্তব্য জানতে ইয়ানা, টেলেডাইন, অকটাসিক, ভিহেয়ার এবং সুইস নজরদারি কোম্পানি এটিইসিএস এজি থেকে পণ্য সরবরাহকারী রোয়া ইন্টারন্যাশনালকে ইমেইল করেছিল দ্য ডেইলি স্টার। তবে কোনো ইমেইলের উত্তর পাওয়া যায়নি।

Comments