বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তব্য হবে মনুষ্যত্বকে রক্ষা করা

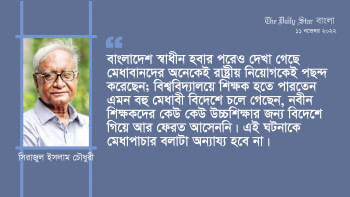

শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরিটাস অধ্যাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। বহু আগে শ্রেণিকক্ষ থেকে অবসর নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র করে তোলার জন্য তার ভাবনা ও কর্মে কখনো ছেদ পড়েনি। একাধিকবার উপাচার্য হওয়ার প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। মনোযোগী হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি প্রকৃত জ্ঞান উৎপাদন ও চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য।

সমাজ-রূপান্তর অধ্যায়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে অধ্যাপক আহমদ কবির প্রথম স্মারক বক্তৃতা দেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ: বিচারের দুই নিরিখে'।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর এই স্মারক বক্তৃতার কথাগুলো ৭ পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে দ্য ডেইলি স্টার বাংলায়। আজ প্রকাশিত হলো শেষ পর্ব।

বিশ্ববিদ্যালয় তার অস্তিত্বের একশ' বছর পার হয়ে এসেছে। সামনের দিনগুলোতে সে কিভাবে এগুবে সে প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। এগুতে হবে অবশ্য উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবেই। সেটাই দাঁড়াবে প্রধান ও প্রাথমিক দায়িত্ব। তার জন্য প্রয়োজন হবে বিতরণের লক্ষ্যে জ্ঞান আহরণ ও সৃষ্টি।

জ্ঞানের সৃষ্টি হয় গবেষণার মধ্য দিয়ে। তাই গবেষণা চাই। গবেষণাকে হতে হবে মৌলিক তো অবশ্যই, সেই সঙ্গে উপযোগীও। আর গবেষণার ফল প্রকাশ করাও দরকার পড়বে। তার জন্য চাই প্রকাশনা। বস্তুত একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে চিনতে হলে সেখানে কী ধরনের ও মানের গবেষণা হচ্ছে সেটা যেমন দেখতে হয়, তেমনি খোঁজ নিতে হয় তার প্রকাশনারও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অবশ্য একটি বড় ও বিশেষ রকমের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। সেটা হলো বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দান। আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কেবল যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষাকে চেয়েছে তা-ই নয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলাভাষা হবে উচ্চ আদালতের ভাষা এবং অবশ্যই সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম। এই দু'টির কোনোটাই অর্জিত হয় নি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান কেবল যে আত্মসম্মান রক্ষার ব্যাপার তা নয়, যথার্থ শিক্ষার ব্যাপারও বটে। এটা তো সবাই জানেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে না দিলে শিক্ষা গভীর ও স্থায়ী হবে না; আসলে যথার্থই হবে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেরও কর্তব্য রাষ্ট্রকে দায়িত্বসচেতন করে তোলা এবং নিজের দিক থেকেও উদ্যোগী হয়ে দায়িত্বটি গ্রহণ করা। স্বাধীনতার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে; একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাহ্নে পরপর দু'টি সমাবর্তন দু'দিনে (৮ ও ৯ মার্চ, ১৯৭০)। দ্বিতীয় সমাবর্তনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদা। তিনি তাঁর বক্তৃতাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'যেসকল দেশ আজ শিল্প ও বিজ্ঞানে উন্নত তাদের সকলের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে পরিশেষের স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন মাতৃভাষায় রেখেছে। আমরা আশা করেছিলাম বিভাগোত্তর দেশে এ বিষয়ে শিক্ষা আমরা সর্বাগ্রগামী হয়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও যাবতীয় অন্য বিষয়ে শিক্ষা ত্বরান্বিত করতে পারবো।' (Dhaka University Convocation Speeches, vol II, p 95) পাকিস্তানের নব্য ঔপনিবেশিক শাসনে ওই লক্ষ্য অর্জন যে অসম্ভব ছিল তার প্রমাণ তো তখনকার ইতিহাসেই লিখিত রয়েছে। জোর দিয়ে তিনি বলেছেন, 'বাঙ্গালী ছাত্ররা বর্তমানের (অর্থাৎ তখনকার) অসন্তোষজনক পরিস্থিতির মধ্যেও উন্নততর স্তর পর্যন্ত পৌঁছবার ক্ষমতা রাখে। আজকার এই সমাবর্তন উৎসবে বাংলা ভাষার আগমনে সকলের মনের কথা বলবার সুযোগ পেয়ে আমাদের শিক্ষাসমস্যার সমাধানরূপে বাংলাভাষাকে সর্বাধিক ভাব প্রকাশের মাধ্যম করণের প্রস্তাব করি। এর দাবীর কথা আর নতুন করে তুলবো না। এর দাবী রক্তের লেখায় বীর যুবকেরা লিখে গেছে। আর ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয় করেছেন তাঁরা। বাংলার সুধীবৃন্দের আজ শুধু প্রয়োজন তাদের শিক্ষার জন্য বিজ্ঞান, কলা, কৌশল, এনজিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষার জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা। আমার বিশ্বাস কাজ যথেষ্ট সহজ হয়ে উঠবে। বিভাগোত্তর যে ভীতি এরূপ পুস্তক প্রণয়নের পথে দেখতাম আজ তা দেখি না। আমাদের ছেলেমেয়েদের হাতে আমরা পাঠ্যপুস্তক না দিলে তারা চিরকাল বাইরের দিকে চেয়ে থাকবে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য। পরমুখাপেক্ষিতা জাতীয় জীবনের জন্য অভিশাপ, এর থেকে মুক্তি লাভ করা আশু প্রয়োজন। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সমাবর্তন বক্তৃতা (১৯৭৪-২০১৯), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ২০২১, পৃ ৩২২)

তিনি আরও বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়কে এদিকে নেতৃত্ব দিয়ে সারা দেশের উন্নতি বিধান করতে হবে।'

উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষায় সমাবর্তন বক্তৃতাদান ওই ছিল প্রথম। উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরীও বাংলাতেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করবার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নেতৃত্ব দেবার আবশ্যকতা ছিল। এটা দুঃখজনক যে তেমনটা ঘটেনি। আগামীতে এই দায়িত্ব পালন করাটা হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কেবল নতুন বই লেখা নয়, বই লেখার জন্য গবেষণাও আবশ্যক হবে। তবে সেই গবেষণা প্রকাশ করতে হবে বাংলাভাষাতে, যাতে শিক্ষার্থী ও অন্য গবেষকদের কাছে তা সহজে পৌঁছাতে পারে। এই কাজ করতে পেলে দেখা যাবে ভাষার ধারণ ও প্রকাশ, উভয় ক্ষমতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং যিনি বই লিখছেন তাঁর নিজের কাছেও বইয়ের বিষয়বস্তু অধিকতর স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে উঠছে।

নতুন বই শুধু নয়, অনুবাদও প্রয়োজন। অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসা চাই। অনুবাদ একা করা যায় না; এটি সব সময়েই একটি সমবেত কর্ম। বিষয়বস্তুটি ঠিক মতো বোঝা এবং তা বাংলাভাষায় যথার্থ রূপে প্রকাশিত হচ্ছে কি না সেটা দেখা, এই দুই কঠিন কাজের জন্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ তো বটেই, অনুবাদকে সাবলীল ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ভাষায় দক্ষতা থাকাও অত্যাবশ্যক। মূল রচনার ভাষা এবং বাংলাভাষা, দু'টির কোনোটিতেই জ্ঞানের ঘাটতি থাকলে চলবে না। অনুবাদের কাজেও বিশ্ববিদ্যালয়কে মনোযোগী হতে হবে।

বাংলাভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করা গেলে আমাদের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার খুব বড় রকমের একটা দুর্বলতা, দুর্বলতা নয় অভিশাপই, তিন ধারার যে বিভাজন, তার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের দিকেও আমরা অগ্রসর হতে পারবো। তিন ধারাকে এক ধারায় (অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে) না আনলে শিক্ষার মধ্য দিয়ে শ্রেণী বিভাজনকে পোক্ত ও গভীর করার যে আত্মঘাতী কাজ আমরা করে চলেছি তা থেকে যে মুক্তি নেই। সে-কথাটা তো আর বাড়িয়ে বলবার দরকার পড়ে না।

আগামী দিনের চ্যালেঞ্জগুলোর আরেকটি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক জীবনকে উজ্জীবিত করা। এর জন্য অত্যাবশ্যক হচ্ছে ছাত্রসংসদের বার্ষিক নির্বাচন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনকেও নিয়মিত উৎসবে পরিণত করা চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ যে সন্তোষজনক নয় সেটিও ভুললে চলবে না। পরিবেশের দুর্বলতার বিষয়ে অভিযোগ কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নয়, সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেই। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই যেহেতু প্রথম ও প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় তাই পরিবেশ উন্নয়নে নেতৃত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেই দিতে হবে। এটি তার জন্য ইতিহাসনির্ধারিত কর্তব্য। পরিবেশ বিষয়ে বড় রকমের দু'টি অভিযোগ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে চ্যান্সেলর, যিনি আমাদের রাষ্ট্রপতিও, তিনি নিজেই করেছেন। প্রথমটি এই রকমের: 'সম্প্রতি দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া অমানবিক ও অনভিপ্রেত ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ও শিক্ষার্থীদের সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জনের জন্য, লাশ হয়ে বা বহিষ্কৃত হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য নয়'। তাঁর দ্বিতীয় অভিযোগটি এই রকমের যে, তাঁর মতে 'এক শ্রেণীর' শিক্ষক নিজেদের স্বার্থে "বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের পাশাপাশি সার্বিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।' তিনি মনে করেন এসব ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশু কর্তব্য। তিনি এটাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে জনগণের টাকায়। সুতরাং এর জবাবদিহি জনগণের কাছে।' (ঐ, পৃ ৩২৩)

আমরাও আশা করবো যে প্রতিষ্ঠার পরে এক শতাব্দী শেষে নতুন শতাব্দীতে যাত্রা শুরুর প্রারম্ভেই আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজেই নিজের গৌরবান্বিত ইতিহাসকে অতিক্রম করে যাবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং সমাজেরও দায়িত্ব থাকবে। একটা দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে আগ্রহী থাকা। সে আগ্রহ নানাভাবেই প্রকাশিত হতে পারে, এমনকি শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমেও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তার একশ' বছরের ইতিহাস নানা অর্জনে, অবদানে ও সাফল্যে উজ্জ্বল, আগামীতে সে-উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি পাবে এমনটা আশা করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। অতীতে যেমন ভবিষ্যতেও তেমনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সঙ্গে এই জনপদের ইতিহাসের যে-সম্পর্ক সেখানে কোনো প্রকার বিচ্ছেদ ঘটবে না এই কামনাও সর্বজনীন বৈকি।

চ্যালেঞ্জ কিন্তু আরও একটা আছে। সেটা বৈশ্বিক ও বৈপ্লবিক। নাম তার চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লব উৎপাদনশীলতার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটাবে এবং পৃথিবী ভরে যাবে প্রাচুর্যে। আর এর কেন্দ্রে থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। প্রশ্ন হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তার সৃষ্টিশীলতার মালিকানা থাকবে কাদের হাতে? আগের সকল বৈপ্লবিক অবদানের ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটেছে, তেমনি মালিকানা অল্পকিছু সুবিধাভোগীদের হাতেই কি থাকবে, বাকি মানুষদেরকে বঞ্চিত করে? দ্বিতীয় প্রশ্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে মানুষের হৃদয়ের স্থানটা হবে কোথায়? হৃদয় কী নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে কৃত্রিম বুদ্ধির? প্রশ্ন দু'টি আসলে চ্যালেঞ্জই। এখানে বিশ্ববিদ্যালগুলোর কর্তব্য থাকবে। সেটা হলো মানুষের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করা। তার জন্য প্রয়োজন তবে মানববিদ্যার চর্চা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি অপরিহার্য, কিন্তু মানববিদ্যার চর্চা যাতে সংঙ্কুচিত না হয়, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ইত্যাদির সৃষ্টিশীল চর্চা যাতে গুরুত্ব না হারায় সেটা দেখা সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরই কর্তব্য হবে; এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া চাই ইতিহাস ও সাহিত্যকে, যে দু'টি বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে জ্ঞানার্জন কখনোই পরিপূর্ণ হয় না।

Comments