আমরা কি মব সাংবাদিকতার দিকে এগোচ্ছি?

হাতিরঝিলের ঘটনাটা শুরু হয়েছিল একটি সাধারণ ট্রাফিক চেকপোস্টে। মোটরবাইকে থাকা দুই নারী হেলমেট পরেননি; ভুল করেছিলেন, নিঃসন্দেহে। জরিমানা বা সতর্কবার্তা যথেষ্ট হতো। কিন্তু ঘটনাটা সেখানেই থামেনি। আইন প্রয়োগের জায়গায় দেখা গেল এক ধরনের নাটকীয়তা।

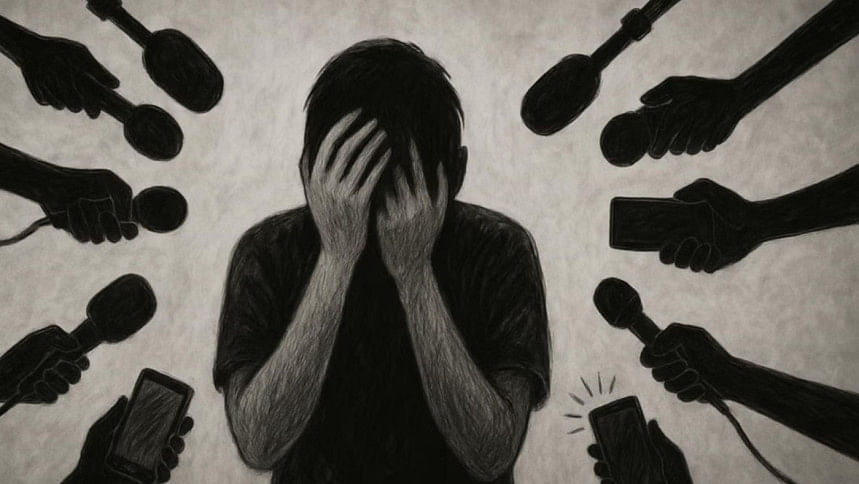

পুলিশ নয়, কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের ঘিরে ধরলেন মোবাইলে ক্যামেরা চালু করে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু 'সাংবাদিক'।

স্বাভাবিকভাবেই একজন নারী অস্বস্তিতে পড়েন। তিনি পালাতে চাননি, শুধু মুখ ঢেকে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি। একের পর এক প্রশ্ন ছোড়া হচ্ছিল, ক্যামেরা ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠছিল। ব্যক্তিগত একটি মুহূর্ত মঞ্চস্থ হয়ে গেল সারাদেশের সামনে।

এই দৃশ্য সাধারণ কিছু ছিল না। এটা এখন একটা চেনা দৃশ্য হয়ে গেছে। কোথাও কেউ একটু ভিন্ন কিছু করলেই—ছাত্র, প্রেমিক যুগল বা রাত করে ফেরা কোনো নারী—ঘটনাটা হয়ে ওঠে 'কনটেন্ট'। কোনো প্রেক্ষিত ছাড়া ভিডিও ছড়ায়, ক্যাপশনে থাকে 'উত্তেজক' শব্দ।

অনেক সময় দেখা যায়, সাংবাদিকরা পুলিশের সঙ্গে গিয়ে হোস্টেল বা হোটেল পর্যন্ত ঢুকে পড়েন। অভিযুক্তদের অপরাধ তখনো প্রমাণ হয়নি। কিন্তু তাদের ছবি, নাম, কথাবার্তা সব প্রকাশ হয়ে যায়। তাদের সম্মান, গোপনীয়তা সব হারিয়ে যায়।

হাতিরঝিলের ঘটনার ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ কথা বলছে। কিন্তু মূল আকর্ষণ তখন ক্যামেরার সামনে কী ধরা যাবে—তা নিয়ে। অনেকে দাবি করেন, এক নারী 'অসৌজন্যমূলক ভাষা' বলেছেন, সেনা সদস্যকে চাকরি খাওয়ানোর হুমকি দিয়েছেন। তাই কি মুখে ক্যামেরা ধরা ন্যায্য?

ভিডিওটি পরে ছড়িয়ে পড়ে নানা শিরোনামে: 'গভীর রাতে ধরা পড়লেন দুই নারী', 'নারীর হুমকি সেনাসদস্যকে' ইত্যাদি। শিরোনামের 'গভীর রাত' ও 'নারী' শব্দ দুটি সমাজের এক অংশকে উসকে দেয়। ফলে কমেন্ট সেকশনে শুরু হয় নারীবিদ্বেষী ও অশ্লীল মন্তব্যের বন্যা।

এটা শুধুই সাংবাদিকতার নামে 'ভিউ বাণিজ্য'। যেখানে নারীর উপস্থিতিকেই সন্দেহের চোখে দেখা হয়, সেখানে সাংবাদিকতার ভূমিকা হওয়া উচিত নিরাপত্তা দেওয়া, উৎসাহ নয়।

আমরা ভুলে যাচ্ছি, কারও সম্মতি ছাড়া তাকে ভিডিও করা, বিশেষ করে যদি তিনি অপরাধী না হন ও মানসিকভাবে অস্থির অবস্থায় থাকেন; এটা কোনোভাবেই জনস্বার্থে সাংবাদিকতা নয়।

বাংলাদেশের আইনও তা বলে। সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নাগরিকের গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার আছে। দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারা অনুযায়ী, মানহানির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং ৫০৪ ও ৫০৫ ধারায় বলা হয়েছে, জনমনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বক্তব্য বা কাজ শাস্তিযোগ্য।

কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি—এই আইনগুলো প্রায় কখনই কার্যকর হয় না, বরং নিয়মিতই মানুষ ক্যামেরার সামনে অসম্মানিত হন, তাদের ছবি ভাইরাল হয়, জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

অনেকে যুক্তি দেন, জনসাধারণের জানার অধিকার আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—কাউকে কাঁদতে দেখা বা মুখ ঢাকার চেষ্টা করতে দেখা—তাতে আমরা কী জানলাম?

পুলিশ সদস্যদেরও এখানে দায় আছে। অনেক সময় দেখা যায়, তারা নিজেরাই মিডিয়াকে সুযোগ করে দেন, ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। অথচ আইনগত প্রক্রিয়া হওয়া উচিত সম্মানজনক ও সুরক্ষিত।

এবং সব দায় মাঠের সাংবাদিকদের নয়। কেউ তো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে—ভিডিওটা ছড়ানো হবে, ক্যাপশন কী হবে, মুখ ঢাকা হবে কি না। এগুলো সব সচেতন সিদ্ধান্ত—একে আর 'ভুল' বলে পার পাওয়া যায় না।

আজকের সংবাদমাধ্যম অনেক সময় চলে 'কনটেন্ট ফ্যাক্টরি'র মতো। সেখানে বিশ্বাসযোগ্যতা নয়, ক্লিকই মুখ্য।

আমরা সাংবাদিকরা কি বিচারকের ভূমিকায় চলে যাচ্ছি? সংবাদ পরিবেশন নয়, রায় দিয়ে দিচ্ছি? এটা থামাতেই হবে। এখন সময় এসেছে আত্মবিশ্লেষণ ও কাঠামোগত পরিবর্তনের।

মিডিয়া হাউসগুলোকে স্পষ্ট নীতিমালা বানাতে হবে—কোনো চার্জ না থাকলে কারো ভিডিও করা যাবে না। শিরোনাম হবে তথ্যভিত্তিক, উসকানিমূলক নয়। পুলিশের উচিত মিডিয়ার উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা।

আমরা যারা সাংবাদিকতা করি, আমাদের ভাবতে হবে; এই কি সেই পেশা, যার জন্য আমরা একদিন গর্ব করতাম? নিজেদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে হবে, এই কি সেই সাংবাদিকতা, যা আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চাই? এই কি সেই সাংবাদিকতা, যেখানে একজন আতঙ্কিত মানুষকে ক্যামেরাবন্দি করা হয়, আর সেটাই হয়ে ওঠে 'সংবাদ'?

যদি সত্যকে খোঁজার বদলে কাউকে লজ্জায় ফেলার নামই এখন 'সংবাদ' হয়, তাহলে আমরা আর খবরের মানুষ নই। আমরা আর সাংবাদিক নই। আমরা হয়ে গেছি মাইক হাতে একদল জনতা, যারা খবর তৈরি করে না, তৈরি করে উসকানি।

Comments