'মেলা শেষে অধিকাংশ বই নিখোঁজ হয়ে যায়'

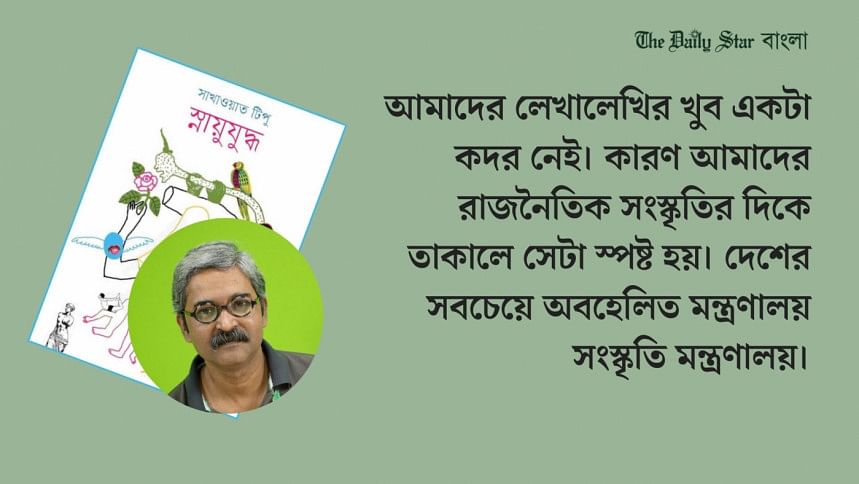

চলছে অমর একুশে বইমেলা ২০২৫। প্রতিদিন মেলায় আসছে নতুন বই। এর মধ্যে প্রকাশ হয়েছে কবি ও সম্পাদক সাখাওয়াত টিপুর বই স্নায়ুযুদ্ধ প্রকাশ করেছে আগামী প্রকাশনী। নতুন বই ও নিজের লেখালেখি-বইমেলা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন দ্য ডেইলি স্টারের সঙ্গে।

একুশে বইমেলা নিয়ে আপনার ভাবনা কি, কেন মাসব্যাপী মেলা লাগবে?

সাখাওয়াত টিপু বইমেলা একটি প্রথাগত উৎসব। বইকে কেন্দ্র করে এই উৎসব হয়। ফলে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। বইমেলা শেষে অধিকাংশ বই নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক মৌসুমী প্রকাশকের হদিশ থাকে না। বই উৎসবকে আমরা যদি বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে এই মেলাকে মনে হবে—বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি একফসলি বইমেলায় পর্যবসিত হয়েছে। এটা থেকে উত্তরণের চেষ্টা একাডেমি, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কিংবা সংশ্লিষ্টদের কারো মধ্যে দেখি না। মূলত আমাদের এখানে সৃষ্টিশীল নেতৃত্বের অভাব।

বাংলা একাডেমির কাজ বইমেলা করা নয়। প্রতিষ্ঠানটির সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি আছে। বাংলা একাডেমিকে বইমেলা দিয়ে নয়, আমরা বিচার করবো তার প্রকাশনা, গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা দিয়ে। যদি সরকারি উদ্যোগে বইমেলা করতে হয়, তাহলে বইমেলার দায়িত্ব জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে দিক। কিন্তু সেখানেও হাজার সমস্যা 'বই' নামে পত্রিকা আছে গ্রন্থকেন্দ্রের। সেটাও নিয়মিত না।

মেলাকেন্দ্রিক বই প্রকাশকে কীভাবে দেখেন? রুচিসম্মত প্রকাশনা আছে কতটা?

বই প্রকাশকে শিল্প আকারে দেখতে হবে। শিল্প দুইভাবে—পুঁজির বিনিয়োগ আকারে শিল্প, আবার সৃষ্টিশীল কাজ আকারে শিল্প। কারণ পুঁজির বিকাশের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিকল্প নেই। সেই জ্ঞানটা তো আসবে বই থেকে। সেটা যেদিন আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা ভাবতে পারবেন, সেদিন দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বদল হবে। পশ্চিমারা পৃথিবীর অন্যকে শাসন করার প্রধান কারণ জ্ঞান। তারা দুই ধরনের শৈল্পিক পুঁজি দিয়ে পৃথিবীকে শাসন করছে।

মনে রাখা দরকার—বই একটা টোট্যাল আর্ট। সেই জায়গায়, আমাদের বেশিরভাগ বইয়ের সম্পাদনা মান খুব খারাপ। ভাল সম্পাদক নেই। ভাল রিডারের সংকট। কপি এডিটরের অভাব। বইয়ের পেছনের একজন আর্টিস্টকে যে সম্মানি দেওয়ার কথা সেটা দেওয়া হয় না। যেহেতু বইয়ের পেছনে পুঁজির বিনিয়োগটা কম সেহেতু প্রকাশনার মানও খারাপ। বই বিক্রিও কম হয়। আসলে দেশের গোটা শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সৃষ্টিশীল বাছাইকৃত ভাল বইগুলো সহায়ক গ্রন্থ আকারে পড়ানো উচিত।

একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি—গ্রিক পোয়েট্রি ফাউন্ডেশানের একটা ফেস্টিভ্যালের ফেলো পোয়েট ছিলাম আমি। সেখানকার পাত্রাস পোয়েট্রি ফেস্টিভ্যালে অংশ নিয়েছিলাম। ফেস্টিভ্যালের অ্যাগ্রিমেন্টের সঙ্গে একটা বিষয় ছিল। বিষয়টা হলো—অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের কবিদের কবিতা সহায়ক পাঠ্য বা কিংবা নিরীক্ষামূলক ভাবে শিক্ষার্থীদের পড়ানো হবে। ভাবেন তো একবার—গ্রিক দেশে জ্ঞানীর জন্ম হবে, না আমাদের দেশে জন্ম হবে?

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী লেখকের স্নায়ুযুদ্ধ কী নিয়ে?

একজন লেখকের স্নায়ুযুদ্ধের শেষ নেই। শুধু লিখলে তো হয় না, লেখাকে 'শিল্প হয়ে ওঠা' লাগে। ফলে অচেতন ভাষার সঙ্গে লেখকের স্নায়ুর বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করা লাগে। কি লিখবেন, কেন লিখবেন, কিভাবে লিখবেন—বস্তুত অমীমাংসিত ভাষাকে মীমাংসা রূপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করা লেখকের জন্য আত্মযুদ্ধের সামিল। যুদ্ধ বা লড়াই এই অর্থে—লেখাকে বাগে আনা, কল্পনাকে শিল্পে উত্তীর্ণ করা, সংবেদনশীলতাকে মানবিক করে তোলা। এটা তো লেখকের একার স্নায়ুযুদ্ধ। আজীবনের যুদ্ধ।

'গণ-অভ্যুত্থান'-এর একটা সরল ব্যাখ্যা আছে—যা ক্ষমতার স্বাভাবিক পালাবদল নয়। ক্যু কিংবা জোরপূর্বক পদত্যাগে বাধ্য করে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান স্বতঃস্ফূর্ত হয় তখন—কোনো দেশের আপামর জনগণ যখন কোনো স্বৈরাচারি সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে। বাংলাদেশে ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান তো অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান। ফলে সমাজের অপরাপর মানুষের সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে লেখক, শিল্পী আর সাহিত্যিকদের। লেখকদের জন্য এবারের বড় শিক্ষা হলো—অগণতান্ত্রিক বা ফ্যাসিস্ট ক্ষমতা কাঠামোর তাবেদারি করলে 'লেখক হিসেবে নাই' হয়ে যেতে হয়। মূলত কবি-সাহিত্যিকদের সবসময় ক্ষমতার উর্ধ্বে থাকতে হয়।

আমরা এখন 'অরাজনৈতিক' ব্যবস্থার মধ্যে আছি। ফলে লেখকদেরও নতুন স্নায়ুযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে নানা বিষয়ে। নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা খুব সহজ কাজ নয়। লেখকরা যেহেতু সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তি সেহেতু নতুন পরিস্থিতিতে লেখকদের দায় কম নয়। কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলো সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে লেখকদের মানসিক মিথষ্ক্রিয়া ঘটায় বেশি। তদুপরি, বাস্তব জীবন থেকে পালিয়ে কারো পক্ষে লেখক হওয়া সম্ভব নয়। জাগতিক কল্পনা আর বাস্তব জীবনের সঙ্গে লেখকের শিল্প-সৃষ্টির এই স্নায়ুযুদ্ধ অবিরাম চলে।

বিশ্বসাহিত্যের তুলনায় আমাদের কবিতা কতদূর? কি কি বিষয়ে আমাদের নজর দেওয়া দরকার?

'বিশ্ব সাহিত্য' টার্মটা প্রথম সামনে এনেছিলেন জার্মান ধ্রুপদি লেখক জোহান ফন গ্যেটে। বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই টার্মটি পরে লেখায় ব্যবহার করেছেন। ভাষার কথা চিন্তা করলে এটা সত্য—দুনিয়ায় 'বিশ্ব সাহিত্য' বলে কিছু নেই। কেননা দুনিয়ার সব ভাষাই কোনো কোনো অঞ্চলের বা কোনো না কোনো জনগোষ্ঠীর চর্চিত ভাষা। তবে কোনো সাহিত্য যখন আপন ভাষাবলয় অতিক্রম করতে পারে, অনুবাদের মাধ্যমে অপর ভাষার পাঠকের হাতে পৌঁছাতে পারে, তখন সেটা একটা বিশ্বরূপ পায়। অথবা এমনও ভাবা যেতে পারে—যে সব সাহিত্যের সৃষ্টি ও নির্মাণ, চিন্তা ও সৌন্দর্য, জাগতিক বা মানবিক বিষয়াবলি অপর ভাষার মানুষ গ্রহণ করে সেটাও বিশ্ব সাহিত্যের অংশ বলে পরিগণিত হয়।

যদি 'বিশ্ব সাহিত্য' সাহিত্য বলে কিছু থেকে থাকে সেখানে তো একশ বছর আগে বাংলা কবিতা স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তার বড় প্রমাণ। কিন্তু সমকালীন কবিতা সেটা অতিক্রম করতে পারেনি কিংবা সমকালীন কবিতার যথাযোগ্য অনুবাদ না হওয়াও একটা বড় কারণ।

বাংলাদেশের কবিতা অন্যভাষায় অনুবাদ করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখানে নেই। মানে বিশ্ববাজারে বাংলা কবিতার কোনো স্থান নেই। কোনো পথ নেই এটা যে প্রবেশ করবে। এমন নয় যে—আমাদের কবিরা বিশ্ব বাজারে উপস্থাপনের মতো কবিতা লিখেননি। এখানে প্রধান সমস্যা—দেশের একাডেমিগুলোর অযোগ্যতা, পশ্চাৎপদতা ও উদ্যোগহীনতা। তদুপরি ভালো অনুবাদক নেই, ভাল সম্পাদকের অভাব, প্রকাশনার মান গড়পড়তা, বইকে আমরা শিল্প হিসেবে দেখি না, আমাদের বইয়ের বাজার খুব ছোট ইত্যাদি। আরও সমস্যা আছে! এসব সাধারণত একাডেমি, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, লেখক এজেন্সিগুলো করে থাকে। আমাদের সেই উদ্যোগ কই?

বাংলা একাডেমি কি জাতীয় প্রতিষ্ঠান? তাহলে তার চরিত্রটা কি উচিত?

অতীতে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও অসংখ্য অপাঠ্য বই প্রকাশের কারণে বাংলা একাডেমির জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। বাংলা একাডেমির 'চরিত্র' কেমন হওয়া উচিত, সেটা তো একাডেমির আইনে লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কার করে বাংলা একাডেমি আইনের অগণতান্ত্রিকধারাগুলো বাদ দেওয়া উচিত। বাংলা একাডেমি লেখক ও জ্ঞান বান্ধব হয়ে উঠুক আমরা সেটাই প্রত্যাশা করি।

একজন লেখকের জন্য পুরস্কার স্বীকৃতি কতটা জরুরি?

পুরস্কার একজন লেখককে সমাজে পরিচিত করে তোলে। কিন্তু আমাদের দেশে যে কোনো পুরস্কার কোনো লেখককে বড়ও করে না, আবার ছোটও করে না। এমন কি, পুরস্কারের কারণে কেউ সাহিত্যে চিরস্থায়ী হয়েছে এমন নজিরও নেই। কোনো বই অমর হয়েছে এমন দৃশ্যও কদাচিৎ আমাদের চোখে পড়ে না। যাকে পুরস্কার দেন, তার বইয়েরও যে কাটতি বাড়ে এমন নয়। এখানকার পুরস্কার দানের পদ্ধতিও খুব পশ্চাৎপদ। কিছু লোক কিছু লোককে যোগাযোগের কারণে পুরস্কার দেয়। দলীয় বা স্বজনপ্রীতি বা অলেখককে পুরস্কার দেওয়ার নজিরও কম নেই। প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যে খুব গবেষণা করে কিংবা লেখককে তুলে এনে পুরস্কার দিচ্ছেন তাও নয়।

আমাদের এখানে যে সব প্রতিষ্ঠান পুরস্কার দেয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুরস্কার প্রদানের পদ্ধতি পরখ করলে কিছুটা বুঝতে পারতেন, তাদের সীমাবদ্ধতা কোথায়! বস্তুত পুরস্কার কোনো স্বীকৃতির বিষয় নয়, পুরস্কার হচ্ছে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় লেখকের নতুন মূল্য নির্ধারণ করা। আমাদের লেখালেখির খুব একটা কদর নেই। কারণ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির দিকে তাকালে সেটা স্পষ্ট হয়। দেশের সবচেয়ে অবহেলিত সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়।

পাঠকদের কাছে বইয়ের খবর বা রিভিউ জানাতে কি যথাযথ ভূমিকা রাখছে পত্রিকা?

না। রাখবেই বা কেন! পুঁজির বিনিয়োগ কম। এসব নিউজ ছাপালে পত্রিকাওলারা বিজ্ঞাপন পায় না। ফলে গুরুত্ব কম। অনেক পত্রিকায় সাহিত্য সাময়িকী নাই। যেগুলোতে আছে সেসব পত্রিকার সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত বইয়ের খবর খুব বেশি প্রভাব ফেলে না। ফলে এখনকার লেখকরা তো বেশিরভাগই ফেসবুকে লেখে। ফেসবুকে বইয়ের কভার প্রকাশ করে।

সবচে বড় দুর্বলতা—সাহিত্য সমালোচনাটি আমাদের এখানে গড়ে ওঠেনি। প্রায় দেখি ফেসবুকের কবিতা/গল্প কিংবা লেখাগুলো একটু কেটে-ছেটে দৈনিকের সাময়িকীর পাতায় পুনর্মুদ্রণ করে। অবশ্য এখন যারা সাময়িকীর পাতাগুলো সম্পাদনা করছেন তারা কেউ রণেশ দাশগুপ্ত বা আহসান হাবীব থেকে ভাল কিছু করতে পারেননি। ওই পুরোনো নিয়মেই সাময়িকীর সম্পাদনা করেন। ফলে নতুনত্ব কম। সব মিলিয়ে অর্থ না থাকায় সৃষ্টিশীল মানুষগুলো ভিন্ন পেশাধারী, অবসরের লেখক হয়ে আছেন।

Comments