‘গরিব মানুষ ছাড়া বাংলায় আর কেউ পড়াশোনা করে না’

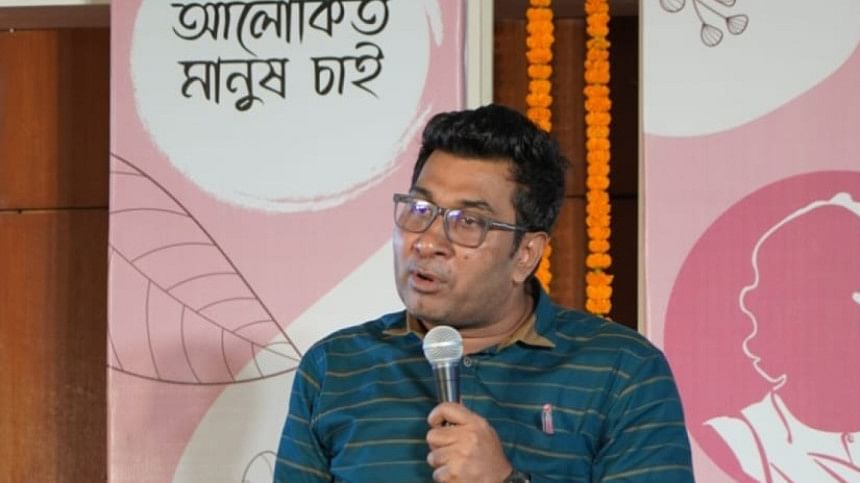

বাংলা একাডেমির আয়োজনে চলছে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা। প্রতিদিন মেলায় আসছে নতুন নতুন বই। প্রকাশিত হয়েছে গবেষক কুদরত-ই-হুদার একাধিক বই। নিজের লেখালেখি, গণঅভ্যুত্থান ও বইমেলা নিয়ে কথা বলেছেন দ্য ডেইলি স্টারের সঙ্গে।

আপনার গবেষণা জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা নিয়ে। গবেষণায় স্বাধীনতাপূর্ববর্তী বাংলাদেশের কবিতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাসও আমরা পাই। কিন্তু এরপর বাংলাদেশের কবিতা কতদূর এগিয়েছে বলে মনে করেন?

স্বাধীনতাপরবর্তী কবিতা এগিয়েছে না কি পিছিয়েছে সেটা বলা মুশকিল। যেমন, আশির দশকের অধিকাংশ কবি মনে করেছিলেন সত্তরের দশকে এবং তারও আগে বাংলাদেশে যেসব কবিতা লেখা হয়েছে তা যতটা না কবিতা তারচেয়ে বেশি শ্লোগান; চিৎকৃতি। এই কথা বলে তারা কবিতাকে কবিতার মধ্যে ফেরাতে চাইলেন। রাজনীতি থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। আর্টের দৃষ্টান্ত হিসেবে কবিতাকে দেখোনোর জন্য তারা হয়রান হলেন। একারণে এই দশকের কবিদের কবিতা পড়লে আপনি টেরই পাবেন না যে, সমগ্র আশির দশক জুড়ে বাংলাদেশে স্বৈরাচারবিরোধী এত বড় আন্দোলন হচ্ছে এবং গণতন্ত্রের জন্য মারা যাচ্ছে মানুষ। ওই সময়ে এই দায়িত্ব বরং পালন করলেন আশির কবিদের দ্বারা খারিজকৃত ওই পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের কবিকুল। এরপর নব্বইয়ের দশক দোআঁশলা।

শূন্য দশকের পর থেকে বর্তমান অবধি ঢাকায় কবিতা সম্পর্কিত ধারণা বেশ বদলে গেছে। এই কবিরা আশি বা নব্বইয়ের কবিতাকে অভিজ্ঞতা হিসেবে পড়ে। এখনকার কবিতা বাংলাদেশের দিকে অভিযাত্রায় বেশি আগ্রহী। এই কবিতা একই সাথে শিল্প আর স্বদেশের মিতালি ঘটাতে বেশি ব্যগ্র। তার মানে দাঁড়ালো এই যে, কবিতা এগোনো বা পেছানোর বিষয় নয়। কবিতা আসলে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের ইতিহাসকে কোনো না কোনোভাবে বুকে ধারণ করে। সব কবিতাই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর হৃদস্পন্দন। হৃদস্পন্দন ভালো বা মন্দ হয় না; এগানো বা পেছানো হয় না।

জসীমউদ্দীন নিয়েও আপনার কাজ আছে। সেই চিন্তা এবং জাতীয় সত্তা আবিষ্কারের বিবেচনায় বাংলাদেশের জাতীয় কবি জসীমউদ্দীনও হতে পারেন কি? বিভিন্ন দেশে তো একাধিক জাতীয় কবি রয়েছে।

নজরুলকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি করার কারণটা খুব স্পষ্ট। প্রথমত তার কবিতা-গান বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। দ্বিতীয় কারণ বোধ করি তার মুসলমানিত্ব। জসীমউদ্দীন দ্বিতীয়টা পূরণ করেন। প্রথমটা নয় (যদিও তাঁর ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে একাত্তরেই রচিত)। কিন্তু জসীমউদ্দীনের অন্য একটি গুরুত্ব আছে। যা আপনি প্রশ্নের মধ্যেই বলেছেন। তিনি সাহিত্যে বাংলাদেশের বাঙালির জাতীয় সত্তার রূপকার। এজন্য বলা হয় জসীমউদ্দীনের কবিতা 'পূর্ববাংলার নির্যাস'।

সম্ভবত এই দিকটি বিবেচনা করে শেখ মুজিবুর রহমান তাকে জাতীয় কবি করতে চেয়েছিলেন। তিনি দূরদর্শী কাজটিই হয়ত করতে যাচ্ছিলেন। আমি জসীমউদ্দীনের নিজের লেখা এক চিঠি থেকে তাকে জাতীয় কবি করার বিষয়টি জেনেছি। যেকারণে হোক জসীমউদ্দীনকে আর জাতীয় কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু সাহিত্যের যারা নিবিড়, এমনকি আনকোরা পাঠক, তারা তো মনে করেনই যে জসীমউদ্দীন জাতীয় কবির মতোই। জাত নিয়ে যিনি লেখেন তিনিই তো জাতীয়। নাকি! এদিক থেকে বাংলাদেশে জাতীয় কবি তো দুইজনই। একজন ঘোষিত, অন্যজন অযোষিত।

ভাষার মাস। বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? সেটা সাহিত্যে, সমাজে ও রাজনীতিতে কতটা রক্ষিত হয়?

বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য কোথায় আমার পক্ষে বলা মুশকিল। কিছু আভাস হয়ত দিতে পারব। তবে আপনার প্রশ্নের পরের অংশ দেখে মনে হচ্ছে প্রশ্নটি ভাষাতাত্ত্বিক নয়, বরং সাহিত্যে, রাজনীতিতে ও গণপরিসরে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠায়ন এবং মর্যাদা রক্ষার সাথে সম্পর্কিত।

এই দিক থেকে বলতে গেলে বলব, বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে, এই ভাষার অধিকারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। এই ভাষার প্রতিষ্ঠায়নের জন্য রক্ত ঝরাতে হয়েছিল। এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতার পথ সুগম হয়েছিল। আবার এই ভাষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও গণতান্ত্রিক চেতনা নিহিত ছিল। বর্তমানে এই ভাষা ও এর সাথে যুক্ত অপরাপর বিষয়গুলোর কী হল- এটাই বোধ করি আপনার প্রশ্নের তীরের মাথায়।

বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে, এই ভাষাটিকে কেন্দ্র করে বাঙালি এত কিছু অর্জন করেছিল। বাংলাদেশের শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রতিটি জায়গায় বাংলা এখন দ্বিতীয় ভাষা। এই ভাষার সাথে মর্যাদার লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। গরিব মানুষ ছাড়া এখন আর কেউ এই ভাষায় পড়াশুনা করে না। এই পরিস্থিতি উর্দু আধিপত্যের এপিট-ওপিঠের মতোই। উর্দুর জায়গায় কেবল ইংরেজি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এখন গরিব মানুষ ছাড়া বাংলা মাধ্যমে কেউ তাদের সন্তানদের পড়ায় না। বেশি কিছু না বলে কবি আসাদ চৌধুরীর 'শহীদদের প্রতি' কবিতার ওই লাইনটা বলা-ই যথেষ্ঠ বলে মনে করি 'তোমাদের যা বলার ছিল বলছে কি তা বাংলাদেশ?'

বইমেলা আমাদের পাঠাভ্যাস গড়তে কীভাবে ভূমিকা রাখে?

অভ্যাস তো ক্রমাগত কোনো কাজ করার ফলে গড়ে ওঠে। যে-মানুষ সারা বছর বই পড়ে না তার পাঠভ্যাস গড়ে তোলার সাথে বই মেলার কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। যার হয় না ন'য়ে তার হয় না নব্বইয়ে। যার বই পড়ার অভ্যাস আছে সে বারমাস বই কেনে। কিনতে বাধ্য হয়। কিন্তু আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রটি যেহেতু এখন পর্যন্ত জ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠতে পারেনি সেহেতেু এখানে মানুষের বই পড়ার অভ্যাস কেন গড়ে উঠবে তার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাই না।

তবে হ্যাঁ, যাদের পড়ার অভ্যাস আছে তাদের জন্য বইমেলা একটি সুযোগ। সব পছন্দের বই একই প্রাঙ্গণে পাবার একটা সুবন্দোবস্তের নাম বইমেলা। এছাড়া সৌখিন পাঠকদের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক আয়োজন বটে। বই পড়ে যেমন কেউ দেউলিয়া হয় না তেমনি বইমেলা থেকে কারো পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে না। বইমেলায় গিয়ে কেউ নতুন করে পাঠকও হয়ে ওঠে না।

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সমাজ-রাষ্ট্রের সংকট মোকাবিলা করতে ইতিহাস কী পরামর্শ দেয়?

বাংলাদেশে যতগুলো গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে তার অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে। ব্যতিক্রম উনসত্তর। উনসত্তরের কনসিকোয়েন্স হিসাবে আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আমরা কি আমাদের কাঙ্খিত ফসল ঘরে তুলতে পেরেছি! আগের অভ্যুত্থানগুলো কেন ব্যর্থ হয়েছে এই ইতিহাস মাথায় রাখলেই ভালো কিছু হতে পারে বলে মনে করি। তা না হলে যে লাউ সেই কদু। আমরা চাই ইতিহাসের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে ভালো কিছু হোক।

সমাজ বিকাশে সাহিত্য ও চিন্তাচর্চার কোনো ভূমিকা আছে কি?

অবশ্যই আছে। পৃথিবীর বড় বড় পরিবর্তন-বিকাশ দীর্ঘকালীন সাহিত্য ও চিন্তাচর্চার কনসিকোয়েন্স। এগুলো বড় বড় পরিবর্তনের জন্য জনগোষ্ঠীকে, বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত করে। এটা খালি চোখে দেখা যায় না। এটা অনেকটা শরীরের ভেতরের রক্তধারার মতো। বাংলাদেশের বড় বড় যেকোনো রাষ্ট্রীয় অর্জনে সাহিত্য ও চিন্তাচর্চা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভবিষ্যতেও রাখবে বলে মনে করি।

Comments