ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশের রাজনীতি

একটি দেশের জাতীয় নির্বাচন সর্বোচ্চ কয়েক মাস, এমনকি কয়েক সপ্তাহের জন্য দেশটিতে আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে উন্মাদনা চলে কয়েক বছর ধরে।

গত বছর থেকেই আমরা বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো আমাদের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অংশীদারও এখন এই বিষয়ে আলোচনা করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ইতোমধ্যে ঢাকা সফর করে গেছেন। আগামী নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমের দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, তা তাদের পর্যবেক্ষণের ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে।

যে নির্বাচন এত মনোযোগ কাড়ছে, সেটি পৃথিবীর অন্যতম সেরা নির্বাচন বলে অনেকে মনে করতে পারেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটি সবচেয়ে বেশি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনগুলোর মধ্যে অন্যতম।

আমাদের নির্বাচন নিয়ে যত ধরনের চুলচেরা বিশ্লেষণ হচ্ছে, সেটা এরদোয়ানের নির্বাচন নিয়েও হয়নি, যেখানে ২০ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে কঠোর হাতে তুরস্ক শাসন করছেন তিনি। প্রথম দফার ভোটে এরদোয়ান অল্প ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণও শেষ হয় বেশ শান্তভাবেই। দেশটিতে প্রেসিডেন্ট সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দলগুলো কখনোই তার বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আনেনি। কারণটা খুবই সহজ—ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল সবাই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর ভরসা রাখে। যেটা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত।

নির্বাচন নিয়ে অন্তহীন আলোচনা হলেও, যুক্তিসঙ্গত আলোচনা হয় না বললেই চলে। আমাদের এখানে যা হয় তা হলো, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো জনসমক্ষে নিয়মিত কিছু কথা বলে; যার বেশিরভাগই অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ ও অপমানজনক এবং পূর্বশর্তে ঠাসা। এসব আলোচনার উদ্দেশ্যের তালিকায় কখনোই বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে তাদের দূরত্ব কমানোর কোনো ইঙ্গিত থাকে না। স্বাধীনতার ৫২ বছর ও গণতন্ত্রে ফেরার ৩২ বছর পরও এত সংলাপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিতর্ক, আন্তর্জাতিক আলোচনা (সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারও একবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন), কমনওয়েলথ ও জাতিসংঘের উদ্যোগ সত্ত্বেও আমাদের কাছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের এমন কোনো ফর্মুলা নেই, যা নিয়ে সবাই একমত হতে পারে।

এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি অংশ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ক্ষমতাসীন দল এই সহজ ও স্বাভাবিক দাবিকে দেখছে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরানোর গোপন প্রচেষ্টা হিসেবে। বিরোধীরা আশা করছে, এই ফর্মুলায় তারা ক্ষমতায় যেতে পারবে। কিন্তু, কেউ জানতে চায় না এই দেশের মানুষ কী চায়।

আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক হিসেবে আমরা স্বাধীনতা, অধিকার ও সুশাসন চাই। এগুলো তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন গণতন্ত্র থাকবে। খুব সহজভাবে বলতে গেলে—গণতন্ত্র তখনই বিকশিত হবে, যখন প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন এবং প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা তখনই নির্বাচিত হবেন যখন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে, অর্থ ও পেশীশক্তি থেকে মুক্ত থাকবে। ঘুরেফিরে সেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের দিকে নজর দেওয়ার বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

সাংবাদিকতার ভাষায় বলতে গেলে, আমাদের উন্নয়ন সূচকের ধারা ঊর্ধ্বগামী হলেও গণতন্ত্র সূচকের ক্ষেত্রে ধারাটি পুরোপুরি বিপরীত। আজকের বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা আমাদের অর্থনীতির অর্জনগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে। বিষয়টি আমাদের সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের নেতারা পুরোপুরি বুঝতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে না। যে প্রশ্নটি তাদের নিজেদেরকে করা উচিত তা হলো, অবকাঠামো ও জ্বালানির মতো খাতগুলোতে এত উন্নয়নের পরেও কেন দেশজুড়ে এত অসন্তুষ্টি। বিষয়টি মানতে না পারার কারণেই ক্ষমতাসীন দল জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তাদের ধারণা হয়েছে যে সরকারের শীর্ষ পদে পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি।

এমন অসাধারণ অর্থনৈতিক সাফল্যের রেকর্ডধারী আওয়ামী লীগের উচিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং এমন কোনো আইন প্রণয়ন করা উচিত নয়, যেটা তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখতে পারে।

প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বৈশিষ্ট্য নিয়েও সরকারের যে উদ্যোগটি আমাদের গণতন্ত্রে সত্যিকার অর্থে নিম্নমুখী প্রবণতা সৃষ্টি করেছে তা হলো, ২০১১ সালের ৩০ জুন সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা। ২০১১ সালের ১০ মে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের সভাপতিত্বে আপিল বিভাগের কয়েক লাইনের একটি 'সংক্ষিপ্ত আদেশের' ভিত্তিতে বিলুপ্ত করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

মজার বিষয় হলো, 'সংক্ষিপ্ত আদেশে' এই পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রক্রিয়াটি আরও ১ বা ২ মেয়াদ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সরকার সেই পরামর্শটি বিবেচনা না করে এবং 'সংক্ষিপ্ত' রায় ঘোষণার পর পূর্ণাঙ্গ রায়ের অপেক্ষা না করেই সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানটি বাদ দিয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে, বছরের পর বছর আন্দোলন, অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া হরতাল এবং ধারাবাহিক ওয়াকআউটের পর একসময় সংসদ থেকে পদত্যাগ করে যে দলটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারাই আবার এই প্রক্রিয়া বাতিল করেছে। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন দুটি দেখলেই স্পষ্ট হয় যে ক্ষমতাসীন দল কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করেছে।

আগামী নির্বাচনের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি তা দেখার জন্য বিশ্ব যখন আমাদের দিকে তাকিয়ে, তখন নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতাকে সুস্পষ্টভাবে কমিয়ে দেওয়া একটি আইন পাস করেছে সরকার। সাম্প্রতিক এই সংশোধনীতে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতাই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যেসব কেন্দ্রে অনিয়মের ঘটনা ঘটছে বা ঘটেছে, শুধুমাত্র সেখানেই ভোট স্থগিত করতে পারবে কমিশন।

আইনমন্ত্রী বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের এ ধরনের ক্ষমতা থাকা উচিত নয়, এটা গণতন্ত্রবিরোধী। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়? বেশিরভাগ কেন্দ্রে সহিংসতা হলে কী হবে? নির্বাচন কমিশন কি তখনো নির্বাচন বাতিল করবে না? বিষয়টি সংশোধনীতে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা বলছে, যখন একটি আইন অস্পষ্ট থাকে, তখন কর্তৃপক্ষ সাধারণত কঠোর ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা বোধ করে, বিশেষত প্রার্থী যদি ক্ষমতাসীন দলের হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী হলো, সম্ভাব্য কোনো অনিয়মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নির্বাচন কমিশনের সময়সীমা কমিয়ে দেওয়া। আগে এটি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে শুরু করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত তারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারত। অর্থাৎ, তাদের সময়সীমা ছিল প্রায় ৪০ দিন বা তারও বেশি। কিন্তু, এখন কমিশন শুধুমাত্র 'ভোটগ্রহণের দিন' এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এমনকি, নির্বাচনের দিন সহিংসতার আশঙ্কা থাকলেও ভোটগ্রহণের দিন ছাড়া নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতা আর নেই নির্বাচন কমিশনের। অথচ, এই সংশোধনীর আগে কমিশন তা করতে পারত।

আমরা যদি সত্যিই নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তাহলে কেন তাদের হাত এভাবে বেঁধে দেওয়া?

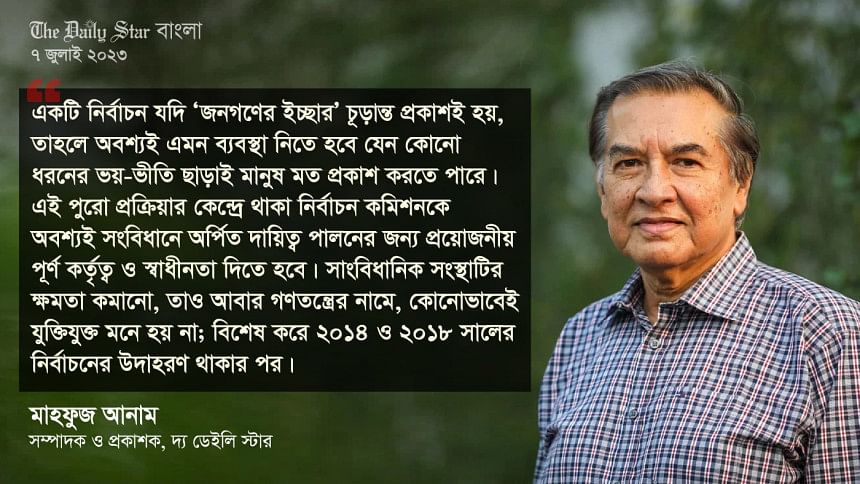

একটি নির্বাচন যদি 'জনগণের ইচ্ছার' চূড়ান্ত প্রকাশই হয়, তাহলে অবশ্যই এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যেন কোনো ধরনের ভয়-ভীতি ছাড়াই মানুষ মত প্রকাশ করতে পারে। এই পুরো প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকা নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই সংবিধানে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা দিতে হবে। সাংবিধানিক সংস্থাটির ক্ষমতা কমানো, তাও আবার গণতন্ত্রের নামে, কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না; বিশেষ করে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের উদাহরণ থাকার পর।

একটি নিপীড়নমূলক আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে জনমতের স্বাধীন প্রকাশ ঘটবে, এটা প্রত্যাশা করা যায় না। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য আইন সংশোধন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত রাখার প্রতিশ্রুতি অসংখ্যবার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

রাজনীতি যদি আপসের বিষয় হয়, আমরা এ কথা কখনো শুনি না; নির্বাচন যদি শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া হয়, আমরা তা চর্চা করি না; গণতন্ত্র যদি সব দলের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয় হয়, সেই নিশ্চয়তা আমরা দিতে চাই না।

যে সমস্যার সমাধান আমরা ৩ দশকে করতে পারিনি, তা কি আগামী কয়েক মাসে করতে পারব? যদি ব্যর্থ হই, তাহলে আমাদের ভবিষ্যতের ওপর এর কী প্রভাব পড়বে?

মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

Comments