একুশের চেতনায় বাঙালির মুক্তির নিশানা

অমর্ত্য সেন তার স্মৃতিকথা 'হোম ইন দ্য ওয়াল্ড'-এ তার শ্রীলংকান বন্ধু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ লাল আর জয়বর্ধানে সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন একদিন সকালে লাল তাঁকে খুব উদ্বেগের সঙ্গে এসে বললেন, গতকাল রাতে তিনি ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখেছেন যা তাকে শ্রীলংকার জনগণের কাজ থেকে অনেকদূর সরিয়ে দিয়েছে! লাল আর জয়বর্ধানে অমর্ত্য সেনকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন ভাষায় স্বপ্ন দেখো?

অমর্ত্য সেন প্রতিউত্তরে বলেন, অধিকাংশ সময় বাংলা ভাষায়। অমর্ত্য সেন বলেন, তুমি তো বাংলা জানো না, বাংলায় স্বপ্ন দেখতে পারবা না। লাল তাঁর প্রতিউত্তরে বলেন, আমি কোন ভাষায় স্বপ্ন দেখবো সেই ব্যাপারে আমার কী কোনো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে?

সত্যি, বাংলায় কথা বলা, জীবননির্বাহ করা এবং স্বপ্ন দেখার জন্য মানুষ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রক্ত দিয়েছিল। ভাষা আন্দোলন এক স্বাপ্নিক ব্যাপার, সঙ্গে গরিবী প্রবণতাও বটে। ভাষা আন্দোলনে রক্ত দিয়েছে মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ। ভাষা নিয়ে গরিবের অহংকার ভিন্ন উচ্চতার। ভাষা আন্দোলনের অগ্রভাবে ছিলেন ছাত্র, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ। লেলিন আজাদ ও আতিউর রহমান ভাষা আন্দোলনের অথনৈতিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি শীর্ষক তিনখণ্ডের গবেষণায় দেখিয়েছেন, এ আন্দোলন কেবল ভাষা প্রশ্ন নয় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল রাজনীতি, সংস্কৃতিক ও অর্থনীতির।

ভাষা গভীর আবেগের আধার। ভাষাকে ঘিরে গড়ে উঠে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি। ভাষা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গেঁথে দেয়। সমাজতাত্ত্বিক রেমন্ড ইউলিয়াম এ অনুভবকে বলেছিলেন 'ফিলিং স্ট্রাক্টচার'। ভাষাকেন্দ্রিক সমন্ধ এঁটেল মাটির মতো আটোসাটো ও অচ্ছেদ্য। ভাষা নির্মাণ করে গভীর আত্মীয়তাবোধ ও স্বতন্ত্র্য পরিচয়।

পাকিস্তানীরা বাঙালির স্বতন্ত্রবোধ ও আত্মীয়তারবোধ পরিচয় ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল। তা চেয়েছিল নিজেদের শাসন ও শোষনকে পক্ত করার জন্য। মানুষ যদি ভাষা হারিয়ে ফেলে তাহলে সে সহজেই পরিচয়হীন হয়ে উঠে। ভাষাকে ঘিরে নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের যে মিথোজীবিক সম্পর্ক সেটিও তারা ছিন্ন করতে চেয়েছিল। রাষ্ট্রের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক রুটি-রুজি, শিক্ষা-দিক্ষা এবং বেঁচেবর্তে থাকার সম্পর্ক। ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় হিন্দুরা ইংরেজি চর্চার যে সুবিধা নিলে তা তাদের মুসলিমদের চেয়ে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে দিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

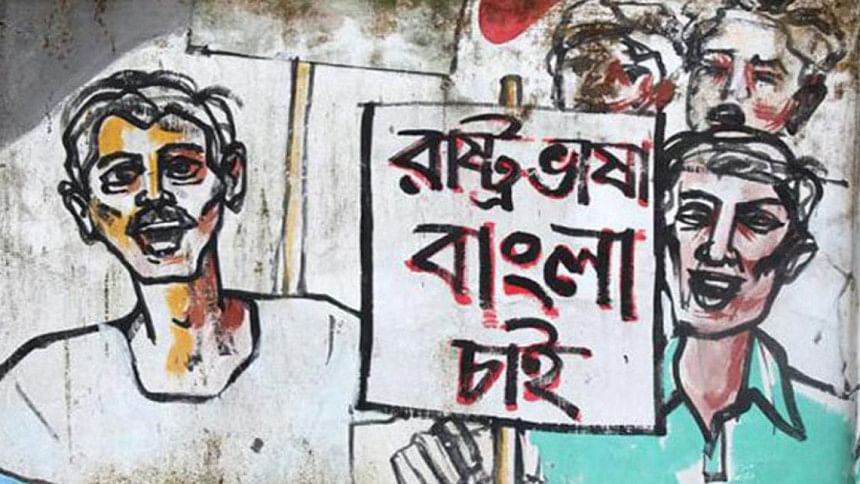

বাংলা ভাষা নিয়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর টালবাহানার মূল বিষয় ছিল বাঙালিদের নতুন করে শেকলবন্দী। তৎকালীন বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এ অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার করা দাবি যে কতোটা হাস্যকর ছিল তা প্রমাণ করতে বেগ পেতে হয়নি। খুব সহজে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষে তারা জোরালো যুক্তি হাজির করে। সকল শ্রেণি- পেশার মানুষের কাছে এ যুক্তি গ্রহণযোগ্যতা পায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার প্রশ্নটি বাঙালি ফয়সালা করে ফেলে।

এ আন্দোলন ভাষার প্রশ্নে হলেও গভীরে প্রোথিত ছিল স্বরাজের রূপকল্প। বাঙালির মুক্তির বীজমন্ত্র বাঙলা ভাষার অন্তঃপ্রাণজুড়ে। ভাষা যখন বদ্ধ হয়েছে বাঙালি তখন পিছিয়ে পড়েছে। আর ভাষা যখন ভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তার মুক্তির দিগন্ত প্র্রসারিত হয়েছে। শোষক, শাসক, নিপীড়কদের তাড়ানোর মূল শক্তি বাংলা ভাষার শরীরজুড়ে। ভাষার অভ্যস্ততায় ও মিথোস্ক্রিয়ায় সেই পথের নিশানা মেলেছে।

ভাষার এ তেজস্বী বা সংগ্রামী স্বরূপ উন্মোচন সহজ কাজ নয়। ইতিহাসের বাকমোহনায় ভাষা তার সন্তানদের হাতে বর্ণিল হয়েছে। সন্তানদের জন্য তৈরি করেছে মুক্তির সুরক্ষা দেয়াল। এমন প্রতিবাদী বা দ্রোহী ভাষা পৃথিবীতে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। মূলত, বাঙলা ভাষার গর্ভে রয়েছে, আন্দোলন সংগ্রাম আর প্রতিরোধের বীজ। ভাষাকে হত্যা করা গেলে একটি জাতির অস্তিত্ব বিলীন করা যায়। কারণ, একটি জাতি বাঁচে ভাষা ও ভাবে ভারে নির্মিত সংস্কৃতির আধারে।

বাংলা ভাষা কখনই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। কেবল পেয়েছে সাধারণ মানুষের সমর্থন। সাধারণ মানুষের সমর্থন ও চর্চা তাকে অসামান্য করে তুলেছে। বাঙালির জাতীয় পরিচয় নির্মাণে ভাষার ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। জাতির পরিচয়ের বড়ব্যাপ্তী ভাষাকে ঘিরেই। ভাষার ওপর আঘাত বাঙালিকে নিজের অস্তিত্ব চিনতে সহায়তা করেছে।

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা নিয়ে যে একটা ঝামেলা করবে সেটা সৈয়দ মুজতবা আলী অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে সৈয়দ মুজতবা আলী 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীকে দমনে জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কূটতৎপরতার ব্যাপারে তিনি তখনই সর্তক করেন। এ দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুভাষার সহঅবস্থান নিয়ে আলোচনা করেন। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কোনো বাস্তবতা বিবেচনায় না নিয়ে বাংলা ভাষাভাষিদের ওপর উর্দু চাপাতে চাইলেন। ভাষার ওপর আঘাত মানে হৃদপিন্ডে আঘাত। তাই যা হওয়ার তাই হয়েছে, মানুষ দেশজুড়ে জেগে উঠেছে, প্রতিবাদ মুখর হয়েছে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ভাষা প্রশ্নে ব্যাকফুটে যেতে বাধ্য হয়।

মজার ব্যাপার হলো ভাষার প্রশ্নটি শুরুতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বা, মাতৃভাষারও নয়, প্রশ্নটি ছিল ষ্পষ্টত রাষ্ট্র ভাষার। নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে তা মাতৃভাষার ইস্যুতে রূপ পেয়েছে। ভাষা আন্দোলনের স্পিরিটকে মাতৃভাষার ফ্রেমে ফেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আন্দোলনের স্পিরিট সরু করে ফেলা হয়েছে। আজও ভাষার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অমিমাসিত থেকে গেছে। রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে বাংলাকে মান ভাষা হিসেবে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা জাতি অনেক পিছিয়ে দিয়েছে।

ইংরেজির দাপট ও ব্যবহার বেড়েছে। সেটা মন্দ নয়। জাতি যত ভাষা রপ্ত করতে পারবো ততই সমৃদ্ধ হবে। বাংলা ভাষার এ সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। অসংখ্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষা শব্দ গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিজের সক্রিয়তা হারায়নি। বাংলা ভাষার দূহিতার অভাব নেই। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাকে শক্তিশালীকরণের কোনো উদ্যোগ সেই অর্থে হয়নি। বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে এক জগাখিচুরি ভাষা পরিস্থিতির ভেতর আমরা আছি। সরকারি অফিস-আদালতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইংরেজি ব্যবহারের আধিক্য বেড়েছে। অফিস-আদালত, শিক্ষাক্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য বাংলা ভাষার বিপরীতে ইংরেজি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেছে। যে ভাষা মুক্তির সারথি তার প্রতি এ নির্বিচার আচরণ বলে দেয় বাঙালি কতোটা আত্মপ্রবঞ্চক।

যাহোক মানুষের দলিল জীবনের নির্যাস জমে ভাষায়। তা প্রকাশের প্রধানতম চিহ্ন উচ্চারিত ধ্বনী বা অভিব্যক্তি। ভাবে পেলবতা থাকলে কোমল ভাষা নির্মিত হবে আর দ্রোহ থাকলে হবে দ্রোহী ভাষা। দ্রোহপুঞ্জের নিবিড়তার ওপর নির্ভর করছে প্রতিবাদী নতুন ভাষা জন্ম হবে কীনা? ক্লিশে, প্রচলিত ও নিশ্চল ভাষা দিয়ে অচলায়তন ভাঙা যায় না। অচলায়তন ভাঙতে লাগে নতুন ভাষা, প্রতিবাদের ভাষা। বাংলা ভাষা ১৯৫২-তে স্বরূপটি চিনিয়ে দিয়েছে। শতকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে-রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, মোদের গরব মোদের আশা/আ মরি বাংলা ভাষায়। আবার ১৯৭১-এ ১৯ বছর পর বাংলা ভিন্ন রূপে প্রকোটিত হয়েছে- তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা- মেঘনা যমুনা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

সামরিক শাসনে জাতাকলে পিষ্ট জাতি আবারও জেগেছে ১৯৯০-এ আবারও ১৯ বছর পর। স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক। চতুর্থবার জুলাই গণআন্দোলনে বাংলা আবারও হাজির হলো একদম আলাদা রুপে-কথা ক আওয়াজ ওঠা, বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর, তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার।

২০২৪-এর দ্রোহী বাংলায় চরম বিক্ষুদ্ধতা ছিল, মুখের ভাষার ব্যবহার ছিল, ঢাকায় ভাষার আধিক্য ছিল, ইংরেজির মিশেল ছিল এবং ছিল শ্লেষ। ক্লিশে ভাষা কখন মারমুখি হয়ে উঠে, নতুন অভিব্যক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় যায় না। কলিম খান ও রবী চক্রবর্তী তাদের 'পরমা ভাষার সংকেত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-বাঙলা ভাষার যে কাঠামোগত বিন্যাস বিশেষত ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের ধরন তাই বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখবে। এটাই তাদের প্রতীতী। বাংলা ভাষা জন্ম নিয়েছে এমন রেজিলিয়েন্স পাওয়ার নিয়ে। এ ভাষা অবহেলিত হতে পারে, উপেক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তার বিনাশ নেই, সে অবিনাশী। বাংলা ভাষার ভেতর রয়েছে বাঙালির মুক্তির নিশানা।

Comments